「新規事業開発の進め方が知りたい」

「顧客の課題を掴み、解決策とフィットすることも確認できたが、この後どう進めればいいかわからない」

もしあなたが、新規事業開発のプロセスでこのような壁に直面しているなら、この記事はまさにそのための実践的なガイドです。本連載「事業開発の進め方」では、事業成功の鍵を握る各フェーズについて、実践的な知識と具体的なマーケティング 方法をお伝えしていきます。

前回の記事「【完全ガイド】ソリューション検証でPSF達成」では、顧客の課題を深く理解し、その解決策を検証するProblem Solution Fit(PSF)の重要性と、その達成までの具体的なプロセスを解説しました。

顧客課題とソリューションがフィットしている確信を得た今、次に「いきなりプロダクト開発に突入し、Product Market Fit(PMF)を目指すべきか?」と考える方もいるかもしれません。しかし、真のPMF達成への最短経路は、このタイミングで「マーケティング戦略」を徹底的に練り上げることにあります。

本記事は、「マーケティング戦略策定」シリーズの総合ガイドとして、PSFの後になぜマーケティング戦略策定が不可欠なのか、その必然性を示します。そして、マーケティング戦略策定の全体像を「市場機会の発見」「価値の発見・創造」「価値の伝達・提供」という3つのフェーズに分け、それぞれがPMF達成にいかに貢献するのかを俯瞰的に解説します。売上を構成する要素と、各フェーズの関係性も明確にし、皆様の事業開発における「次の一手」を明確にする羅針盤となるでしょう。

この記事を読み終える頃には、あなたは事業開発の進め方の全体像の中で、PSFの後にマーケティング戦略策定が必要な理由を理解し、PMFへと続くロードマップを自信を持って描ける状態になっていることをお約束します。

【この記事でわかること】

- PSFの次にマーケティング戦略策定が必須である必然性

- マーケティング戦略策定の全体像と、それを構成する3つの主要フェーズ

- 売上を構成する「市場規模」と「市場シェア」という要素が、各フェーズとどのように連動しているか

- 各フェーズの詳細へと続くロードマップと記事へのリンク

【マーケティング戦略策定シリーズのロードマップ】

- 本記事(総合ガイド): PSF後、マーケティング戦略策定がPMFへの最短経路である理由と全体像

- Part1:市場機会の発見:環境分析とマーケティング課題の特定

- 市場の機会と脅威、自社の強みと弱みを深く理解し、「どこで戦うか」を見極めるマーケティング 方法を解説します。

- Part2:価値の発見・創造:STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)

- 顧客のニーズに基づいて市場を細分化し、狙うべきターゲットを選定。「誰に、何者として選ばれるか」を明確にするマーケティング STPの手順を詳述します。

- Part3:価値の伝達・提供:マーケティングミックス(4P)と実行計画

- 「価値の発見・創造」で導き出した戦略を、具体的な「商品」「価格」「流通」「プロモーション」に落とし込み、実行計画まで策定するマーケティング 4Pの実践を解説します。

なぜPSF直後は“戦略”なのか:作る前に勝ち方を決める

PSFを達成した段階は、まさに「顧客の課題と、それに対するソリューションの仮説が正しい」という確信を得たばかりです。しかし、この時点ではまだ、「そのソリューションが、市場で実際に売れる仕組みになるか」という問いに対する答えは出ていません。マーケティング戦略とは、この「売れる仕組み」をデザインすることに他なりません。

【講師の視点】

一般論ではPSFの次の段階としてPMFに進むと思われがちですが、本来はいきなりプロダクトを作ってPMFを目指すよりも、プランニング段階としてこのタイミングでマーケティング戦略をしっかり練ることが重要であると考えています。研修でもPSFの説明を終えたら、まずマーケティング戦略策定へと移行します。

戦略を立てずにプロダクト開発を進めることは、地図を持たずに未踏の地へ旅立つようなものです。途中で方向を見失い、無駄な時間やコストを費やすリスクが高まります。PSFの直後にマーケティング戦略を固めることには、以下の大きなメリットがあります。

- 作る前に勝ち方を決める:プロダクトが市場に投入される前に、どのような顧客に、どのようなメッセージで、どのような経路で価値を届けるか、そして競合に対してどう優位性を築くか、という勝ち筋を明確にします。これは、後のPMF達成に向けた事業開発の進め方において、非常に重要な「マーケティング戦略 立案」プロセスです。

- 検証効率と学習速度の最大化:明確なマーケティング戦略があることで、MVP(Minimum Viable Product)などのプロダクト検証も、より的確な仮説に基づいて行えるようになります。これにより、顧客からのフィードバックを効率的に学習し、素早くソリューションを改善していくことが可能です。

- 後戻りコストの最小化:戦略が不明瞭なまま開発を進め、後から方向転換が必要になった場合、既に投じた時間やリソースが無駄になる後戻りコストは甚大です。PSF段階でしっかりと戦略を固めることで、このリスクを大幅に低減できます。

成功したスタートアップの多くは、PSFの段階で機能を追加していく「プロダクトの最適化」ではなく「プロダクトの検証」に徹底的に注力していました。この思想の根幹にあるのは、作る前に勝ち方を決め、検証の精度を最大化するという考え方です。だからこそ、私たちはPSFの講義終了後、すぐにマーケティング戦略策定に入り、その後にPMF探索という実装フェーズへ進むように研修を設計しているのです。

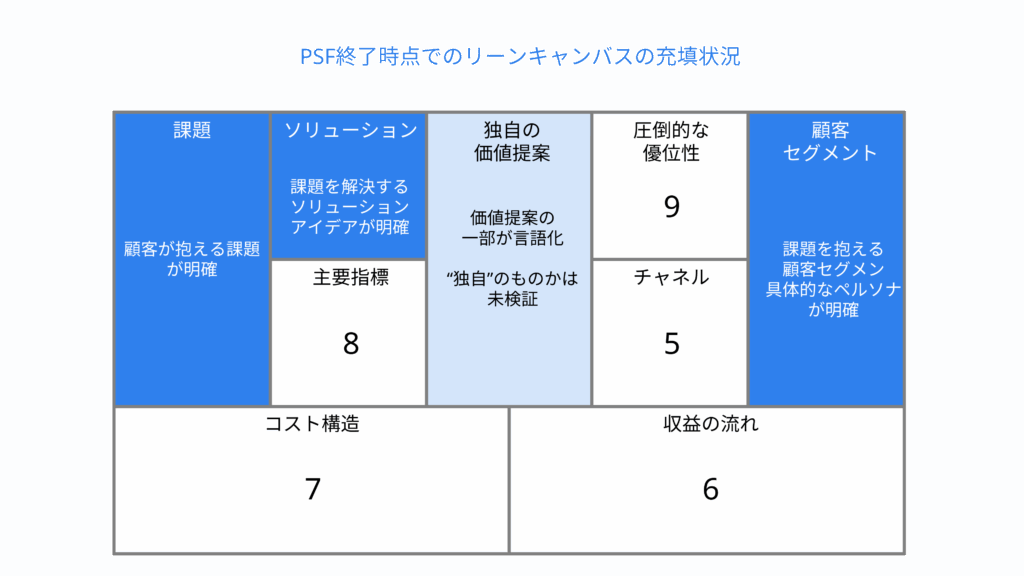

PSFで埋まる所と埋まらない所:リーンキャンバスの空白を言語化

PSFまでのプロセスを通じて、リーンキャンバスのいくつかの項目は高い解像度で埋まっているはずです。しかし、事業をPMFへと導き、持続的な成長を実現するためには、まだ多くの「空白」が残されています。

PSF完了時点でのリーンキャンバスの状況

事業開発の進め方において、リーンキャンバスはビジネスモデルの仮説を一枚のシートに整理するための強力なツールです。PSFフェーズまでを終えると、以下の項目がある程度埋まっている状態になります。

- 課題(Problem):顧客が抱える具体的な課題が明確になっています。

- 顧客セグメント(Customer Segments):その課題を抱える顧客セグメントとその具体的な人物像、つまりペルソナが特定されています。

- ソリューション(Solution):課題を解決するための具体的なソリューション(プロダクトやサービス)のアイデアが明確になっています。

- 独自の価値提案(Unique Value Proposition):ソリューションが顧客に提供する独自の価値提案が一部言語化され、顧客が「お金を払ってでも解決したい」と感じるポジティブな変化として捉えられています。その価値提案が顧客から見て”独自”のものとなっているかどうかは未検証の状態です。

これらの項目は、「誰の、どのような課題を、どう解決するのか」という事業の「芯」を形成する部分であり、PSFの検証を通じてその確度を高めてきました。

「未充填」の空白こそがマーケティング戦略策定のスコープ

しかし、PMFを目指す上で、以下の項目はまだ十分に埋まっていないか、あるいは明確な戦略が欠けている状態です。これらの「空白」を埋めることこそが、マーケティング戦略策定の主なスコープとなります。

| リーンキャンバスの項目 | PSF完了時点での状況 | マーケティング戦略策定のスコープ |

|---|---|---|

| 1. 課題 (Problem) | 特定済み | 戦略策定の土台として活用 |

| 2. 顧客セグメント (Customer Segments) | 特定済み | ターゲティングの基礎として活用 |

| 3. 独自の価値提案 (Unique Value Proposition) | 一部言語化 | ポジショニングを通じて独自の価値提案を確定 |

| 4. ソリューション (Solution) | アイデアが明確 | Product(商品戦略)の一部として具体化 |

| 5. チャネル (Channels) | 未充填 | Place(流通・チャネル戦略)で設計 |

| 6. 収益の流れ (Revenue Streams) | 未充填 | Price(価格戦略)やKGI/KPI設定で設計 |

| 7. コスト構造 (Cost Structure) | 未充填 | Product(商品戦略)、Price(価格戦略)、Place(流通・チャネル戦略)、Promotion(プロモーション・コミュニケーション戦略)の設計でおおまかなコスト構造を把握 |

| 8. 主要指標 (Key Metrics) | 未充填 | 実行計画策定でKGI/KPIとして設定 |

| 9. 圧倒的な優位性 (Unfair Advantage) | 未充填 (アイデア段階では空欄も可) | 環境分析、バリューチェーン分析、VRIO分析を通じて明確化・構築 |

この対比表が示すように、PSFで「何を解決するか」と「誰を助けるか」が明確になったとしても、「どうやって勝ち、どうやって収益を上げ、どうやって事業を成長させるか」という具体的なマーケティング戦略の側面は、まだ手つかずの状態なのです。この空白を埋めることで、事業開発は次の段階へと力強く進むことができます。

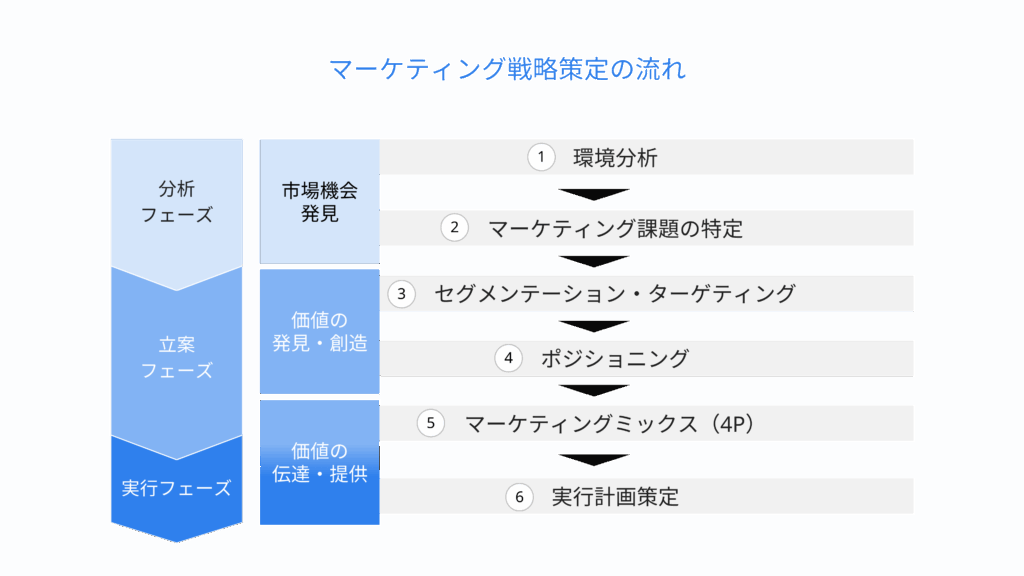

空白を埋めるロードマップ:環境分析→STP→ポジショニング→4P

リーンキャンバスに残された「空白」を埋め、PMFへとつながる具体的なマーケティング戦略を策定するためには、体系的なプロセスが必要です。このプロセスは、大きく「市場機会の発見」「価値の発見・創造」「価値の伝達・提供」という3つのフェーズに分けられ、それぞれが具体的なステップで構成されます。

【マーケティング戦略策定の全体像】

- 分析フェーズ:市場機会の発見

- 環境分析

- マーケティング課題の特定

- 立案フェーズ:価値の発見・創造

- セグメンテーション・ターゲティング

- ポジショニング

- 実行フェーズ:価値の伝達・提供

- マーケティングミックス(4P)

- 実行計画策定

このロードマップを順に進めることで、PMF達成に必要な「独自の価値提案」「チャネル」「収益の流れ(の一部)」「コスト構造(の一部)」「圧倒的な優位性」といったリーンキャンバスの空白が、具体的に埋まっていきます。

※「主要指標」については別途KPIマネジメントでさらに検討を深めていきます。

1. 市場機会の発見:「どこで戦うか」を絞る(Part1)

最初のステップは、自社が有利に戦える市場機会を発見することです 。これには、外部環境と内部環境の両方を深く分析する必要があります 。

- 環境分析:企業を取り巻く外部環境(マクロ環境)を理解するためにPEST分析(Politics, Economy, Society, Technology)を実施します 。これにより、政治・法律の変更、経済動向、社会・文化の変化、技術革新といった、自社ではコントロールできないが大きな影響を与える要因を把握します 。

- さらに、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から市場外観を分析するマーケティング 3C分析を行います 。

- 外部環境の機会と脅威、内部環境の強みと弱みを整理するSWOT分析も欠かせません 。そして、これらの要素を掛け合わせるクロスSWOT分析によって、強みを活かす戦略、弱みを強みに変える戦略、脅威を機会に変える戦略など、具体的な事業開発の進め方の方向性を導き出します 。

- 自社の強み・弱みを深く分析するためには、バリューチェーン分析やVRIO分析が有効です 。バリューチェーン分析で自社のどの活動が付加価値を生み出しているかを特定し 、さらにVRIO分析でその経営資源が経済価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Inimitability)、組織(Organization)という4つの観点でどの程度の圧倒的な優位性を持つのかを評価します 。

- マーケティング課題の特定:これらの分析を通じて、自社にとっての市場機会を見出し、その機会を捉えるためにマーケティング活動によって何を実現したいのか、具体的な課題を特定します。

【よくある失敗例】穴埋めだけで終わるSWOT分析

研修でSWOT分析を扱うと、多くの方が「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4象限を埋めるだけで満足してしまいます。しかし、講師の立場から強くお伝えしたいのは、「SWOT分析は要素を列挙しただけでは何も生まれない」ということです。重要なのは、その後のクロスSWOT分析です。「強み×機会」でどんな積極戦略が取れるか、「弱み×脅威」という最悪の事態をどう回避するか、といったように要素を掛け合わせて初めて、具体的な戦略オプションが見えてくるのです。

Part1では、この「市場機会の発見」における環境分析とマーケティング課題の特定について、詳細な手法と実践例を解説します。

2. 価値の発見・創造:「誰に何者として選ばれるか」を言語化(Part2)

市場機会とマーケティング課題が特定されたら、次に、その課題を抱える顧客に対してどのような価値を提供し、市場で「誰に何者として選ばれるか」を明確にします。これが「価値の発見・創造」フェーズです。

- STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング):顧客を同質のニーズを持つ集団に区分けするセグメンテーションを行い、その中から自社が狙うべき「戦場」をターゲティングで選択します 。

- ポジショニング:最後に、ターゲット顧客の頭の中で自社の商品・サービスをどのように位置づけ、競合と差別化して覚えてもらうかを決定します。このポジショニングこそが、リーンキャンバスの「独自の価値提案」を確定させ、圧倒的な優位性を築くための核となります。

【講師の視点】ポジショニングは「事実」ではなく「認識」の戦い

ポジショニングで最も重要なのは、「売れ行きを左右するのは、『他社と比較してより優れた商品であるかどうか』ではなく『顧客が魅力的だと“認識”しているかどうか』」という視点です。自社の視点で最高品質を追求しても、それが顧客の価値基準とズレていれば意味がありません。あくまで顧客の頭の中で「〇〇といえばこのブランド」と認識してもらうための戦略がポジショニングなのです。

Part2では、マーケティング STP分析の具体的なマーケティング 方法と、ポジショニング戦略による「価値の発見・創造」について深く掘り下げます。

3. 価値の伝達・提供:4Pと実行計画(Part3への導入)

「誰に何者として選ばれるか」という独自の価値提案が明確になったら、いよいよその価値を顧客に「伝達し、提供する」ための具体的なマーケティング 方法を設計します。これが「価値の伝達・提供」フェーズであり、リーンキャンバスの残りの空白を埋める作業です。

- マーケティングミックス(4P):ターゲット市場においてマーケティング戦略目標を達成するために、Product(商品)、Price(価格)、Place(流通・チャネル)、Promotion(プロモーション・コミュニケーション)というコントロール可能な4つの手段を組み合わせて設計します。

- Product(商品戦略):PSFまででソリューションとして設計済みですが、改めて顧客提供価値を機能的価値、情緒的価値、体験価値の観点から具体化します。

- Price(価格戦略):コスト、顧客提供価値、競争環境を考慮し、収益の流れを最大化する戦略的な価格を設定します。

- Place(流通・チャネル戦略):顧客に価値を届ける経路(チャネル)を設計します。物理的な店舗、オンライン販売、営業パーソン、代理店など、最も効果的なチャネルを選択します。

- Promotion(プロモーション・コミュニケーション戦略):ソリューションの存在や価値を顧客に伝え、購買を促進するための手段を設計します。広告、販売促進、人的販売、PRなど、認知からファン化までのフェーズに合わせたコミュニケーションミックスを考えます。

- 実行計画策定:マーケティング 4Pで設計したマーケティング戦略を実現するために、「誰が」「何を」「いつまでに」「どのようにやるのか」を具体的に決めます。この際、収益の流れ、コスト構造を具体化し、主要指標としてKGIとKPIを設定してマネジメント計画に落とし込みます。

【実践で役立つ工夫】4Pの「整合性」をクイズで確認する

4Pの各要素は独立したものではなく、有機的に連携させる必要があります。研修では、この「整合性」の重要性を理解してもらうために簡単なクイズを出します。例えば、「お金はないがファッション感度の高い大学生」をターゲットに、「トレンド感のあるものを安く」というポジショニングを目指すアパレルブランドを考えます。

- プランA: 流行を取り入れた服(品質はそこそこ)を安く売る。

- プランB: 定番の形で品質が高い服を安く売る。

どちらがターゲットとポジショニングに合っているでしょうか?答えはAです。定番の形で品質が高い服を安く買えるBは消費者にとっては一見良さそうですが、「トレンド感」というポジショニングとズレています。このように、ターゲット、ポジショニング、そして4Pが一貫性を持って整合しているかを常に自問自答することが、戦略の精度を高める上で極めて重要です。

Part3では、マーケティングミックス(4P)の各要素と実行計画策定の詳細なマーケティング 方法について解説します。

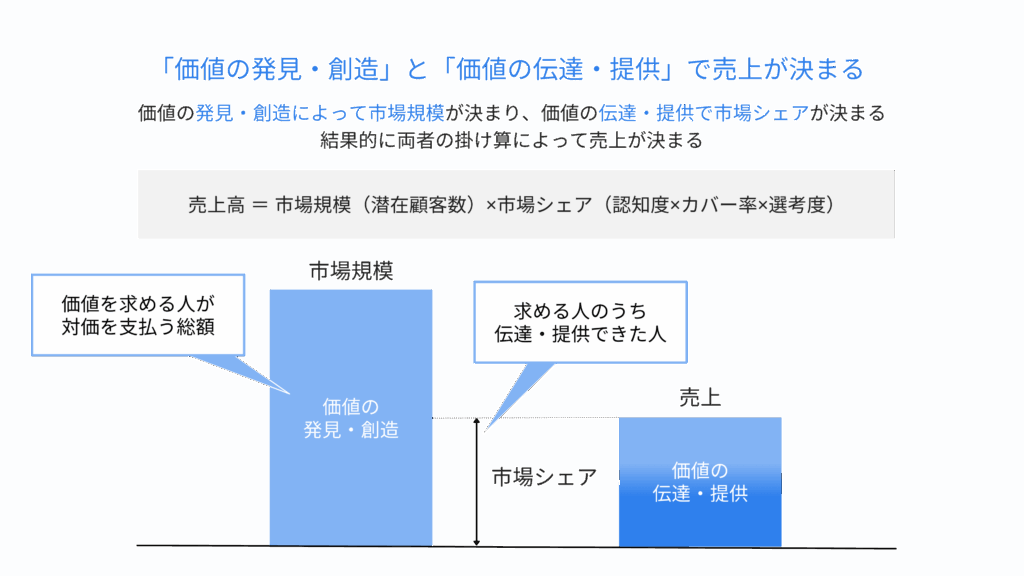

売上式と各フェーズの関係性

事業の売上は、シンプルに「市場規模」と「市場シェア」の掛け算で決まります。

売上高 = 市場規模(潜在顧客数)× 市場シェア(認知率 × カバー率 × 選好度)

この売上式と、各マーケティング戦略策定フェーズは密接に関係しています。

- 「市場機会の発見」フェーズで適切な環境分析とマーケティング課題の特定を行うことで、ビジネスとして狙うべき市場規模のポテンシャルを見極め、市場規模が決定されます。

- 「価値の発見・創造」フェーズでSTPとポジショニングを明確にすることで、独自の価値提案が顧客に選ばれる「選好度」に影響を与え、市場シェア獲得の土台を築きます。

- 「価値の伝達・提供」フェーズのマーケティングミックス(4P)によって、Promotionで「認知率」を高め、Placeで「カバー率」を高め、ProductとPriceで「選好度」を強化し、最終的に市場シェアを最大化する活動を行います。

このように、マーケティング戦略策定の各フェーズが、売上を構成する要素にそれぞれ影響を与え、全体としてPMF達成、ひいては持続的な事業開発成長へと繋がるのです。

まとめ:PMFへの道筋を明確にするマーケティング戦略策定

本記事では、新規事業開発においてPSFの次にマーケティング戦略策定が不可欠である理由、その全体像と具体的なロードマップを解説しました。

- PSFで顧客の課題とソリューションがフィットした確信を得た後も、リーンキャンバスには「圧倒的な優位性」「独自の価値提案」「チャネル」「収益の流れ」「コスト構造」「主要指標」といった多くの「空白」が残されています。

- これらの空白を埋め、「作る前に勝ち方を決める」ことで、検証効率と学習速度を最大化し、後戻りコストを最小限に抑えることができます。

- マーケティング戦略策定は、「市場機会の発見」(環境分析とマーケティング課題の特定)、「価値の発見・創造」(マーケティング STPとポジショニング)、「価値の伝達・提供」(マーケティング 4Pと実行計画策定)という3つの主要フェーズで構成されます。

- これらのフェーズは、売上高=市場規模 × 市場シェアという式と密接に連携し、事業の成長を具体的にドライブする役割を担います。

PSFの達成は、事業開発の大きな一歩ですが、PMFへの道のりはまだ続きます。この総合ガイドで提示したロードマップと、これから各Part記事で深掘りするマーケティング戦略の具体的な立案・方法を理解し、実践することで、あなたの事業は市場に真に求められる存在へと進化していくでしょう。

さあ、次のPart1記事で「市場機会の発見」に取り組み、PMF達成への具体的な第一歩を踏み出しましょう。

FAQ(よくある質問)

Q1. なぜPSFの次にいきなりPMFを目指してはいけないのですか?

A1. PSFは「顧客の課題をこのソリューションで解決できる」という仮説の確信を得る段階に過ぎません。「どうやって市場で勝ち、収益を上げ、事業を成長させるか」という「売れる仕組み」がまだ設計できていないからです。マーケティング戦略を立てずに開発を進めるのは、地図なく航海に出るようなもので、後戻りのコストが甚大になるリスクがあります。作る前に勝ち方を決めることが、PMFへの最短経路となります。

Q2. マーケティング戦略策定は何から始めれば良いですか?

A2. まずは「市場機会の発見」から始めます。具体的には、自社を取り巻く外部環境(マクロ環境、顧客、競合)と内部環境(自社)を分析する「環境分析」です。3C分析やPEST分析、SWOT分析といったフレームワークを活用し、自社が有利に戦える領域(市場機会)を見極めることが、全ての戦略の出発点となります。

Q3. 3C分析で最も重要なことは何ですか?

A3. 3C分析の目的は、単に顧客・競合・自社の情報をリストアップすることではありません。最も重要なのは、「顧客ニーズが強く、競合が弱く、自社の強みが活かせる、3つの円が重なる領域を探すこと」です。この目的意識を持って分析することで、単なる情報整理に終わらず、事業が狙うべき具体的な市場機会を発見することに繋がります。

Q4. STPと4Pの関係性がよくわかりません。

A4. STPは「誰に、何者として認識されるか」を決める戦略の根幹(立案フェーズ)です。セグメンテーション(市場の細分化)、ターゲティング(狙う市場の選定)、ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)を行います。一方、4Pはその戦略を実現するための具体的な戦術(実行フェーズ)です。STPで決めたターゲットとポジショニングに沿って、最適な商品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、販促(Promotion)を設計します。

Q5. 4P(マーケティングミックス)で一番大切なことは何ですか?

A5. 4Pで最も大切なのは、Product, Price, Place, Promotionの4つの要素に「一貫性と整合性があること」です。例えば、高級なイメージ(ポジショニング)で売り出したいのに、価格が安すぎたり、安売りの店(Place)で売っていたりすると、戦略全体がちぐはぐになり、顧客に価値が伝わりません。ターゲット顧客と提供価値、ポジショニング、そして4Pがすべて一貫していることが成功の鍵です。

Q6. PMF(Product-Market Fit)とは、具体的にどのような状態ですか?

A6. PMFは「顧客を満足させる機能を備え、それが適切な市場に受け入れられている状態」を指します。PSFが「この解決策で課題は解決できるだろう」という仮説検証の段階であるのに対し、PMFはプロダクトが市場で実際に支持され、自然に売れていく(口コミが広がる、解約率が低いなど)状態です。PSFで得た確信をもとにプロダクトを開発し、市場に投入して初めて検証できるフェーズです。

Q7. このマーケティング戦略の進め方はBtoBでもBtoCでも同じですか?

A7. はい、基本的なプロセス(環境分析→STP→4P)はBtoB、BtoC問わず共通です。ただし、各分析・立案の具体的な中身は異なります。例えばBtoBでは、顧客(Customer)の分析対象が企業組織となり、購買関与者が複数いる(決裁者、利用者など)ため、それぞれのニーズを考慮する必要があります。また、チャネル(Place)やプロモーション(Promotion)も、展示会や人的販売といったBtoB特有の手法が重要になります。

関連記事

【マーケティング戦略策定シリーズのロードマップ】

- 本記事(総合ガイド):PSF後、マーケティング戦略策定がPMFへの最短経路である理由と全体像

- Part1:市場機会の発見:環境分析とマーケティング課題の特定

- Part2:価値の発見・創造:STPとポジショニング

- Part3:価値の伝達・提供:4Pと実行計画

【事業開発の進め方 一つ前の記事】

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。