「新規事業開発の進め方が知りたい」

「顧客の課題を掴み、解決策とフィットすることも確認できたが、この後どう進めればいいかわからない」

もしあなたが、新規事業開発のプロセスでこのような壁に直面しているなら、この記事はまさにそのための実践的なガイドです。

本連載「事業開発の進め方」では、事業成功の鍵を握る各フェーズについて、実践的な知識と具体的なマーケティング手法をお伝えしていきます。

前回の総合ガイド「PSFの次に見据えるべきマーケティング戦略策定ロードマップ:PMFへの最短経路」では、顧客の課題とソリューションがフィットしている確信を得た Problem Solution Fit(PSF) の後に、なぜマーケティング戦略策定が不可欠なのか、その必然性と全体像を解説しました。

本記事は、そのロードマップの Part1 にあたります。今回は、最初のフェーズである「市場機会の発見:環境分析とマーケティング課題の特定」に焦点を当て、「どこで戦うか」を見極めるための具体的な手法と進め方を詳細に解説していきます。

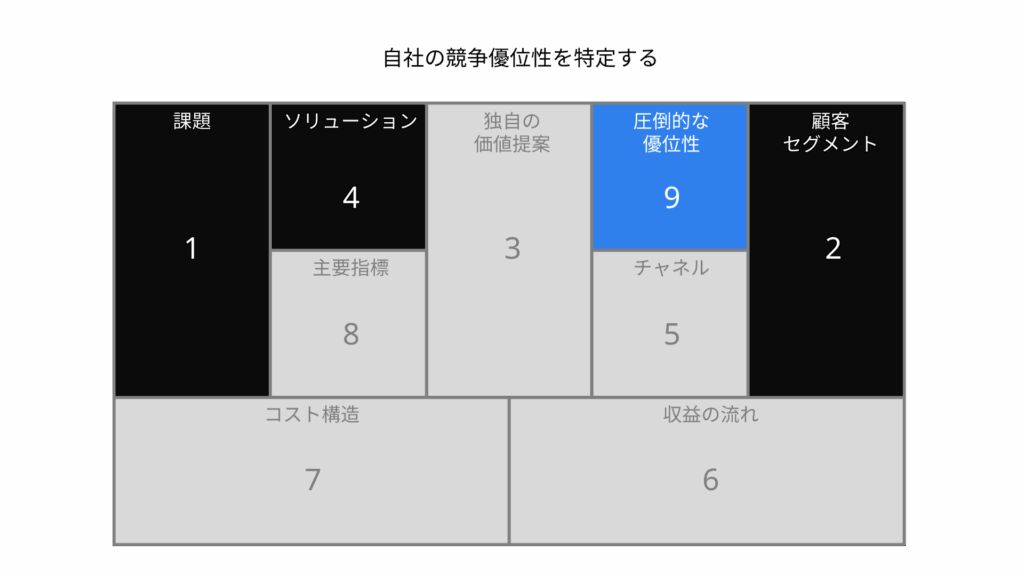

PSFで顧客課題とソリューションの仮説が正しいという確信を得たとしても、あなたのビジネスモデルを描いたリーンキャンバスにはまだ多くの「空白」が残されています。特に、「圧倒的な優位性」「チャネル」「収益の流れ」「コスト構造」「主要指標」といった項目は、これから解説するマーケティング戦略を策定することで具体的に埋まっていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたはマーケティング戦略策定の全体像の中で、「市場機会の発見」フェーズの位置づけとその内容、具体的な手順、進め方を理解できる状態になっているでしょう。そして、PSFまでに考えてきた顧客課題とソリューションを羅針盤としながら必要な環境分析を行い、顧客課題の背景にある外部環境や、解決策につながる内部環境の分析ができるようになっていることをお約束します。

PSF後の「空白」を埋める:マーケティング戦略策定におけるPart1の位置づけ

事業開発において、PSFの達成は大きな節目です。顧客の具体的な課題を特定し、その解決策となるソリューションの仮説が正しいという確信は得られました。しかし、そのソリューションが市場で実際に「売れる仕組み」になるか、そして持続的に成長できるかという問いに答えるためには、「作る前に勝ち方を決める」という戦略的な思考が不可欠です。

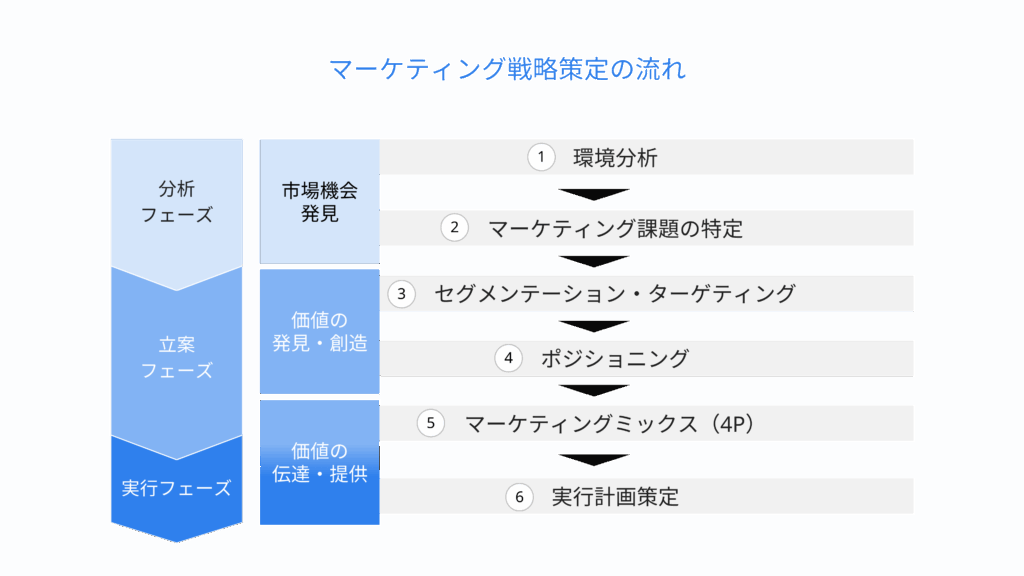

マーケティング戦略策定は、大きく以下の3つのフェーズで構成されます。

- 分析フェーズ:市場機会の発見(本記事のテーマ)

- 自社が有利に戦える市場はどこか、「どこで戦うか」を見極めるフェーズです。

- 具体的には、環境分析とマーケティング課題の特定を行います。

- 立案フェーズ:価値の発見・創造

- 特定した市場機会の中で、「誰に何者として選ばれるか」を言語化するフェーズです。

- 具体的には、セグメンテーション・ターゲティング(ST)とポジショニング(P)を行います。

- 実行フェーズ:価値の伝達・提供

- 立案した戦略を具体的な「商品」「価格」「流通」「プロモーション」に落とし込み、実行計画まで策定するフェーズです。

- 具体的には、マーケティングミックス(4P)と実行計画策定を行います。

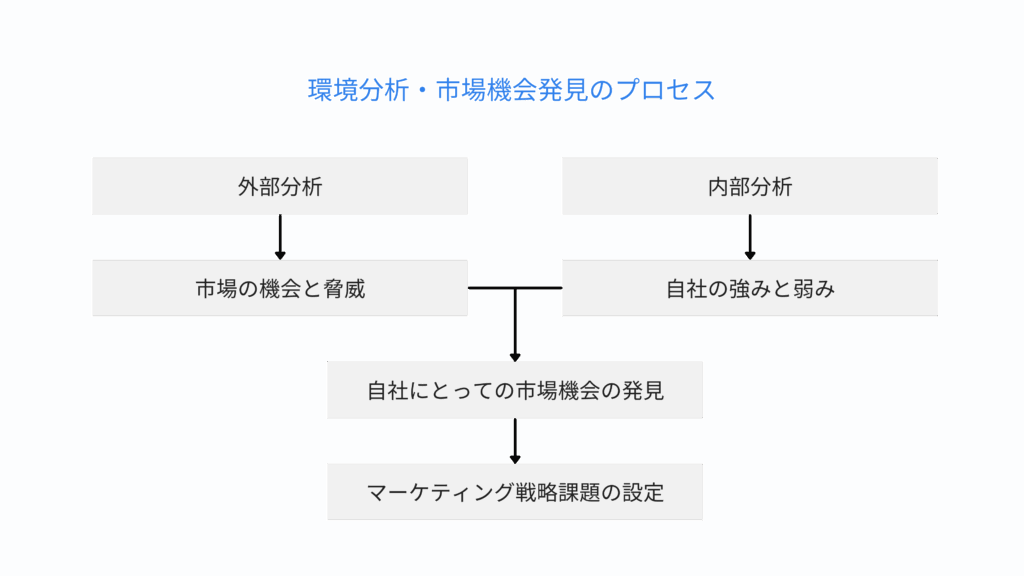

今回のPart1では、この最初の「分析フェーズ:市場機会の発見」に焦点を当てます。このフェーズの目的は、市場の機会と脅威、自社の強みと弱みを深く理解し、自社にとって魅力的で、かつ競合他社が真似できない強みを発揮できる市場機会を探索することです。これにより、リーンキャンバスの「圧倒的な優位性」といった空白を埋める土台を築きます。

この分析は、PSFで明らかになった顧客課題やソリューションの「背景」を深掘りし、その実現可能性や競争優位性を客観的に評価するために不可欠です。闇雲に広大な市場全体を分析するのではなく、PSFで特定した顧客セグメントと彼らが抱える具体的な課題、そしてその課題を解決するソリューションに深く関連する外部環境・内部環境に焦点を絞って分析を進めることが、限られたリソースの中で最大の効果を生む秘訣となります。

市場機会発見の第一歩:環境分析のフレームワークと進め方

環境分析は、自社を取り巻く外部環境と内部環境を包括的に理解し、市場の機会と脅威、そして自社の強みと弱みを見極めるプロセスです。この分析を通じて、自社が有利に戦える市場機会を発見し、マーケティング戦略の方向性を定めます。

環境分析は、大きく「外部分析」と「内部分析」に分けられます。

外部環境分析:市場の機会と脅威を見極める

外部分析では、自社がコントロールできない外部要因が市場に与える影響を評価し、市場の機会(Opportunities)と脅威(Threats)を特定します。PSFで特定した顧客課題が、どのような外部環境の要因に影響を受けているのかを深掘りする視点が重要です。

外部分析はさらに、マクロな視点とミクロな視点で進めます。

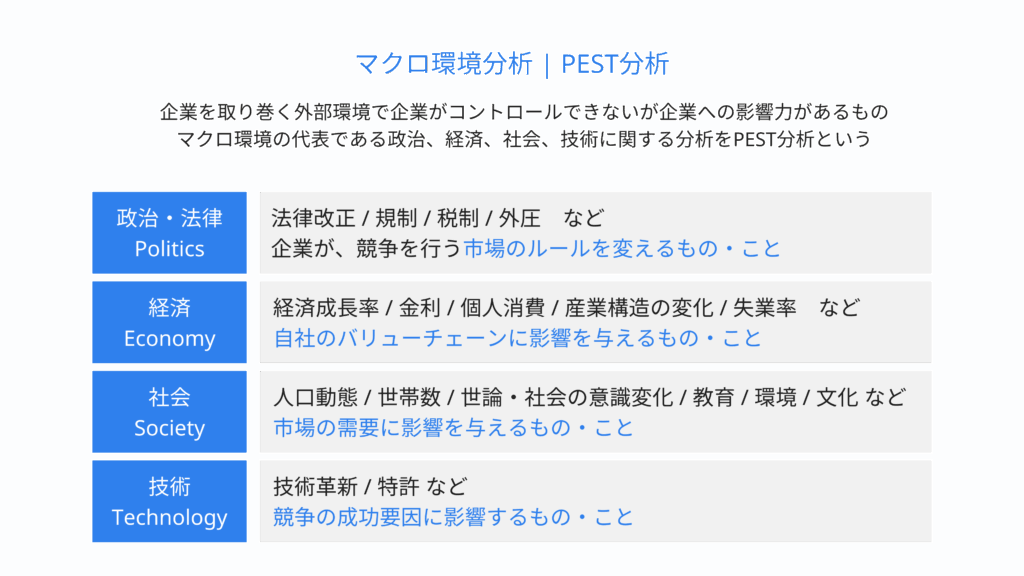

マクロ環境分析:PEST分析で「時代の潮流」を読む

PEST分析は、企業を取り巻く外部環境のうち、企業がコントロールできないが企業への影響力が大きい「政治・法律(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの視点からマクロ環境を分析するフレームワークです。

PSFで明らかになった顧客課題が、これらのマクロ環境の変化によってどのように発生し、今後どう変化していく可能性があるのかという視点で分析することが、無駄な分析に陥らず、戦略的な示唆を得る鍵となります。

- Politics(政治・法律)

- 分析内容: 法律改正、規制緩和・強化、税制、政府の政策、国際情勢など、企業が競争を行う市場のルールを変えるもの・ことを評価します。

- なぜ行うか: 例えば、特定の業界への規制強化は新たな脅威となる一方、規制緩和は新たな事業機会を生み出す可能性があります。物流業界の「2024年問題」のような規制変更は、競争環境を大きく変える典型例です。PSFで解決しようとしている顧客課題が、政治や法律の動きによって今後より深刻になるのか、あるいは解決の追い風となるのかを予測します。

- Economy(経済)

- 分析内容: 経済成長率、金利、個人消費の動向、産業構造の変化、失業率など、自社のバリューチェーンに影響を与えるもの・ことを評価します。

- なぜ行うか: 日本が長年のデフレからインフレへ転換し金利が変動する局面では、顧客の購買力や自社のコスト構造が大きく変わります。PSFで特定したソリューションの価格設定や、顧客の支払意思決定メカニズムに、経済状況がどう影響するかを理解するために不可欠です。

- Society(社会)

- 分析内容: 人口動態(少子高齢化など)、世帯数、世論・社会の意識変化、教育、環境意識、文化、ライフスタイルの変化など、市場の需要に影響を与えるもの・ことを評価します。

- なぜ行うか: 人口減少による労働力不足や、コンプライアンス意識の高まり、あるいは「サステナブルな消費」への意識変化などは、新たなニーズや市場を創造したり、既存市場を縮小させたりします。PSFで解決を目指す顧客課題が、社会の変化の中で今後どれだけ重要性を増すのかを見極めます。

- Technology(技術)

- 分析内容: 技術革新、AI・IoTの進化、新素材の開発、特許動向など、競争の成功要因に影響するもの・ことを評価します。

- なぜ行うか: 生成AIのような新技術の登場は、ビジネスモデルを根底から変革する可能性を秘めています。PSFで想定しているソリューションの実現可能性や、競合との差別化ポイントが、技術の進化によってどう変化するのかを予測します。

ミクロ環境分析:マーケティング3C分析で「顧客・競合」を深く理解する

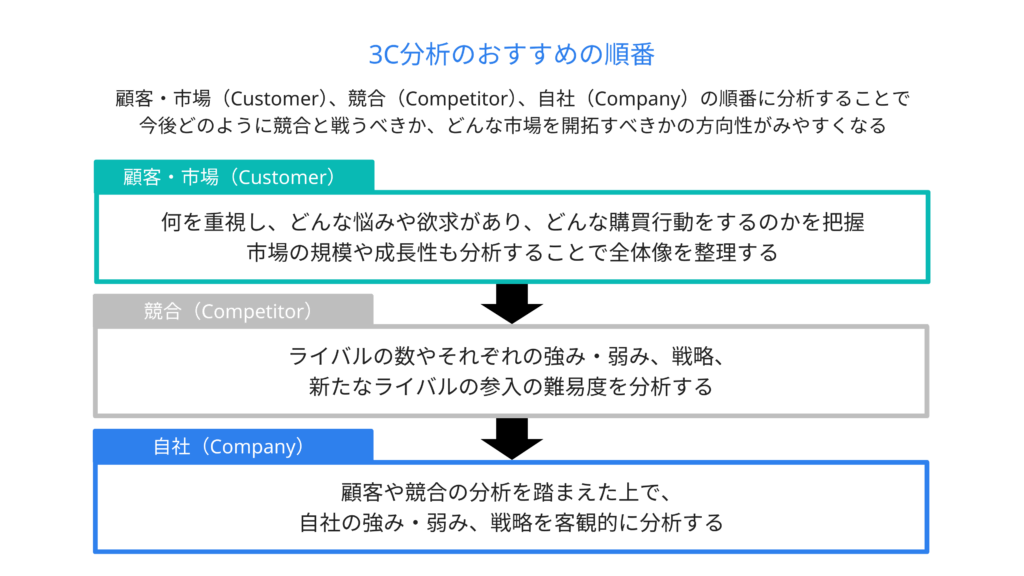

PEST分析でマクロな潮流を掴んだら、次にマーケティング3C分析で、より直接的な競争環境を分析します。3Cとは、「顧客・市場(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の頭文字を取ったフレームワークです。

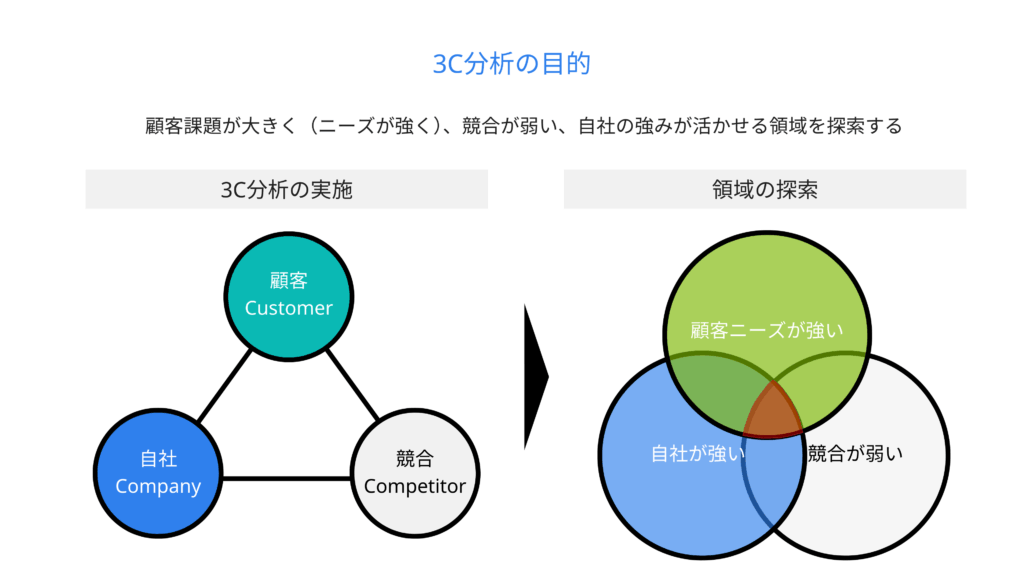

【講師の視点】3C分析の本当の目的

3C分析は、単に情報を収集・整理することが目的ではありません。最も重要なのは、「顧客のニーズが強く、競合が弱く、自社の強みが活かせる、3つの円が重なる領域を探索する」ことです。この目的意識を持って分析することで、単なる情報整理に終わらず、事業が狙うべき具体的な市場機会を発見することに繋がります。

おすすめの分析順序は、

顧客・市場(Customer)

→競合(Competitor)

→自社(Company)です。

顧客視点から始めることで、市場のニーズを起点に思考することができ、今後どのように競合と戦い、どんな市場を開拓すべきかの方向性が見えやすくなります。

- 顧客・市場(Customer)

- 分析内容:

- 顧客: PSFで明らかになった顧客課題をさらに深掘りし、顧客が何を欲し、何に不満を感じているか、購買の重視ポイント(KBF)、情報収集源、購買タイミング・場所、代替品との比較度合いなどを詳細に分析します。これは、PSFで構築したペルソナやカスタマージャーニーマップの内容を、客観的な市場データと照らし合わせるプロセスでもあります。

- 市場: 市場規模、成長性、変化の兆しなどを把握します。これは、PSF後の市場規模試算で得られた情報を活用し、より具体的な市場の魅力を評価するプロセスです。

- なぜ行うか: 何よりもまず、顧客を深く理解することから全てが始まります。PSFで特定した顧客課題が市場全体でどの程度の規模感で存在し、今後どう変化するのか、そして顧客がその課題に対してどのような価値基準を持っているのかを明確にします。

- 分析項目:

- 顧客:

- 顧客は何を欲しいと思っているか

- 顧客は何に課題・不満を持っているか

- 購買の際に重視するポイントは何か

- 情報はどこで集めるのか

- いつ、どこで購買するか

- 課題解決のためにすでに利用しているサービスは何か

- どの程度代替品と比べるか

- 市場:

- 市場規模はどの程度か

- 市場の成長性はどの程度か

- 市場に変化の兆しはあるか

- 顧客:

- 分析内容:

- 競合(Competitor)

- 分析内容:

- 競合サービス: PSFで検討したソリューションの代替品となりうるサービスや類似サービスは何か、それぞれのターゲット層、特徴、提供価値、顧客満足度とその理由などを分析します。

- 競合企業: 競合他社の業績、成長性、戦略、パフォーマンス(売上、シェア、利益、顧客数)、経営資源(営業担当者数、生産能力、チャネルなど)、強み・弱みなどを分析します。

- なぜ行うか: 顧客課題に対する現在の解決策(代替手段)や市場の主要プレイヤーを理解することで、自社のソリューションが顧客に選ばれるための差別化ポイントや、参入障壁、競争優位性を築くヒントを得られます。PSFで仮説として立てたソリューションが、競合に対してどのような独自性を持つのかを客観的に評価します。

- 分析項目:

- 競合サービス:

- 競合サービスや類似サービスは何か

- 想定ターゲットはどんな層・人か

- 各サービスの特徴や提供価値は何か

- 満足度、その理由は何か

- 競合企業:

- 競合他社の業績や成長性はどうか

- 競合企業の戦略は何か

- 競合他社のパフォーマンスはどうか(売上、シェア、利益、顧客数など)

- 競合他社の経営資源はどんなものがあるか(営業担当者数、生産能力、チャネルなど)

- 競合他社の強み、弱みは何か

- 競合サービス:

- 分析内容:

内部環境分析:自社の「真の強み」は何か?

外部分析で市場の全体像を掴んだら、次に自社の内部に目を向け、コントロール可能な経営資源を評価し、自社の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)を特定します。

- 自社(Company)

- 分析内容: 自社のビジョン・ミッション、経営戦略、アセット(資産)・ケイパビリティ(能力)、売上構造、他社と比較した強み・弱みなどを分析します。

- なぜ行うか: 顧客と競合の分析を踏まえた上で、自社の強み・弱みを客観的に把握することが重要です。PSFで提示されたソリューションが、自社のどのような経営資源や能力によって実現可能であり、それが競合に対して「圧倒的な優位性」となるかを見極めます。

- 分析項目:

- Vision/Mission/Valueは何か

- 経営戦略、事業戦略は何か

- 自社アセット・ケイパビリティはどんなものがあるか

- 売上構造はどうなっているか(顧客別、商品別、地域別など)

- 他社と比較した強み、弱みは何か

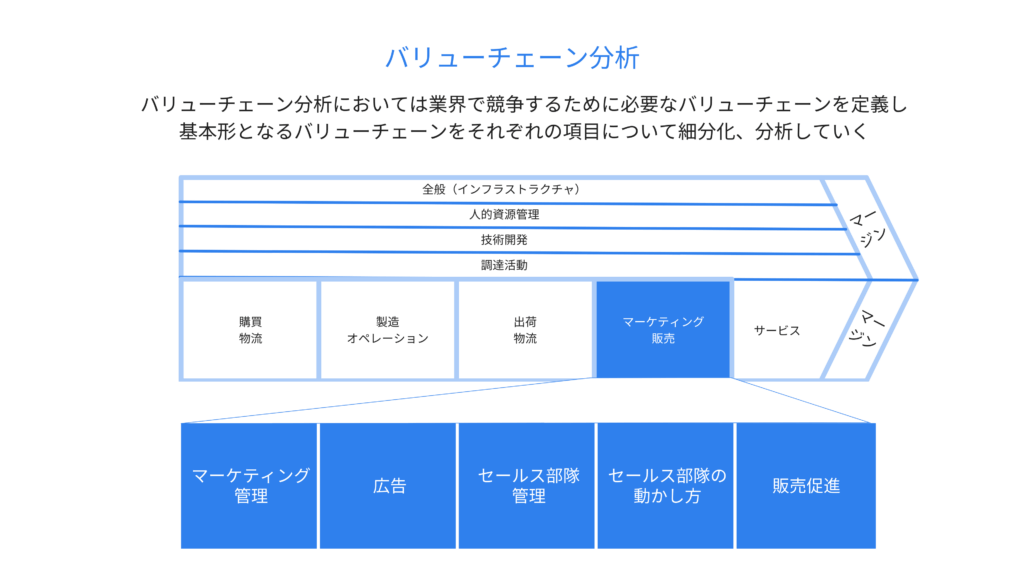

バリューチェーン分析:自社の強み・弱みの源泉を特定する

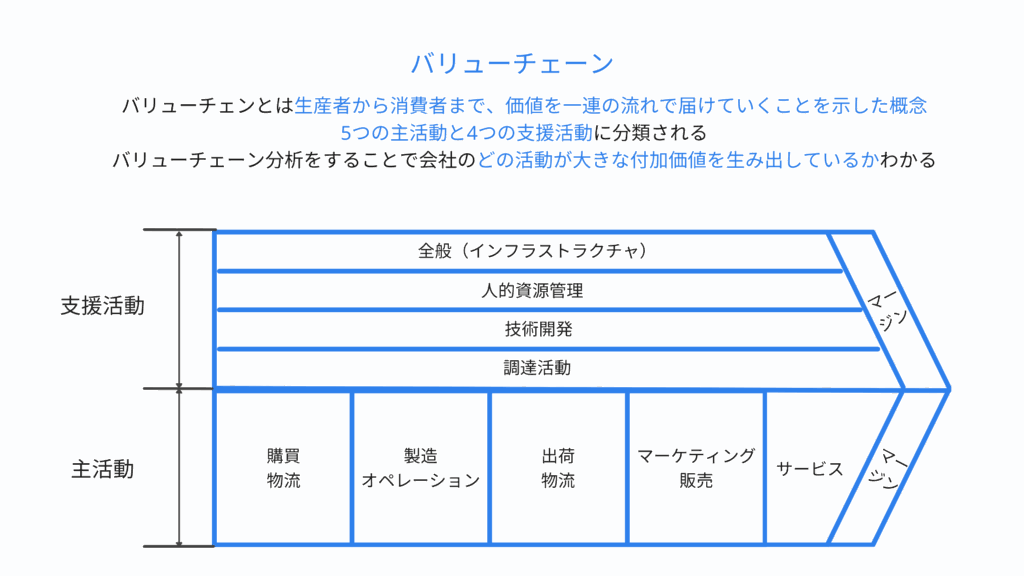

「自社の強み・弱みを分析しろ」と言われても、漠然としていて難しいものです。そこで有効なのがバリューチェーン分析です。バリューチェーンとは、生産者から消費者まで、価値(Value)が一連の流れ(Chain)で届けられていくことを示した概念です。

バリューチェーン分析を行うことで、自社のどの活動が大きな付加価値を生み出しているか(強みの源泉)、あるいは課題を抱えているか(弱みの源泉)が明らかになります。

バリューチェーンは、大きく5つの主活動と4つの支援活動に分類されます。

- 主活動:

- 購買物流: 原材料の調達、貯蔵、配分など。

- 製造・オペレーション: 原材料の加工、商品製造。

- 出荷物流: 製造商品の梱包、保管、配送。

- マーケティング・販売: 広告、販促、営業、販売活動。

- サービス: 商品販売後のメンテナンス、サポート。

- 支援活動:

- 調達活動: 原材料や物品の購入、仕入先との交渉など。

- 技術開発: 新規商品開発、品質向上、生産効率化など。

- 人的資源管理: 採用、教育、給与、福利厚生など。

- 全般管理(インフラストラクチャ): 経理、総務、情報システム、経営企画など。

【実践で役立つ工夫】バリューチェーンは細分化して分析する

「マーケティング・販売」のように大きな括りで分析しようとすると、議論が発散してしまいます。実践では、例えば「マーケティング・販売」をさらに「マーケティング管理」「広告」「セールス部隊の管理」「販売促進」といったように細分化して、どの部分に真の強み・弱みがあるのかを具体的に特定していくことが重要です。

バリューチェーン分析の進め方

より具体的に分析を進めるために、以下の4つのステップで進めることを推奨します。

自社のビジネスがどのような活動で構成されているかを、主活動・支援活動ともにできるだけ詳細に洗い出します。

どの活動にどれだけのコストがかかっているかを把握し、無駄や非効率な点がないかを確認します。

競合と比較して、自社の各活動はどのような強み・弱みを持っているかをリストアップします。客観性を担保するために、他部門のメンバーも交えて多角的に検討することが重要です。

STEP3で洗い出した強みが、本当に持続可能な競争優位性を持つのかを、次のVRIO分析で客観的に評価します。

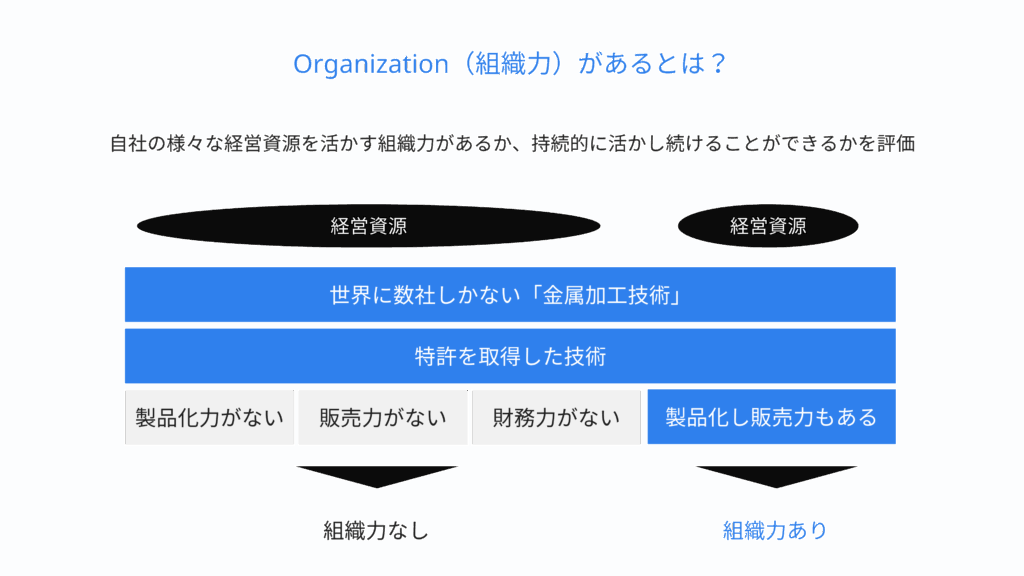

VRIO分析:その強みは「持続可能」か?圧倒的な優位性を評価する

バリューチェーン分析で洗い出した強みが、本当に競争優位性を持つのか、その度合いを客観的に評価するためのフレームワークがVRIO(ブリオ)分析です。VRIOは、以下の4つの観点から経営資源を分析し、競争優位の有無と度合いをチェックします。

VRIO分析は、V→R→I→Oの順にYes/Noで評価し、競争優位の度合いを段階的に判断していきます。

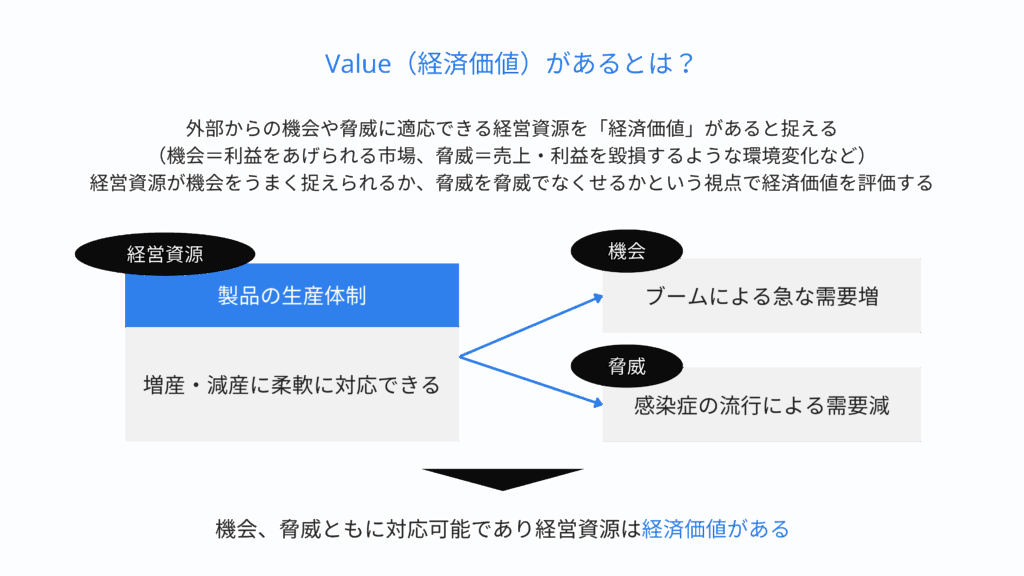

Value(経済価値): その経営資源は、外部からの機会をうまく捉え、脅威を脅威でなくすことができるか?

Noの場合、その経営資源は「競争劣位(弱み)」にあると判断されます。

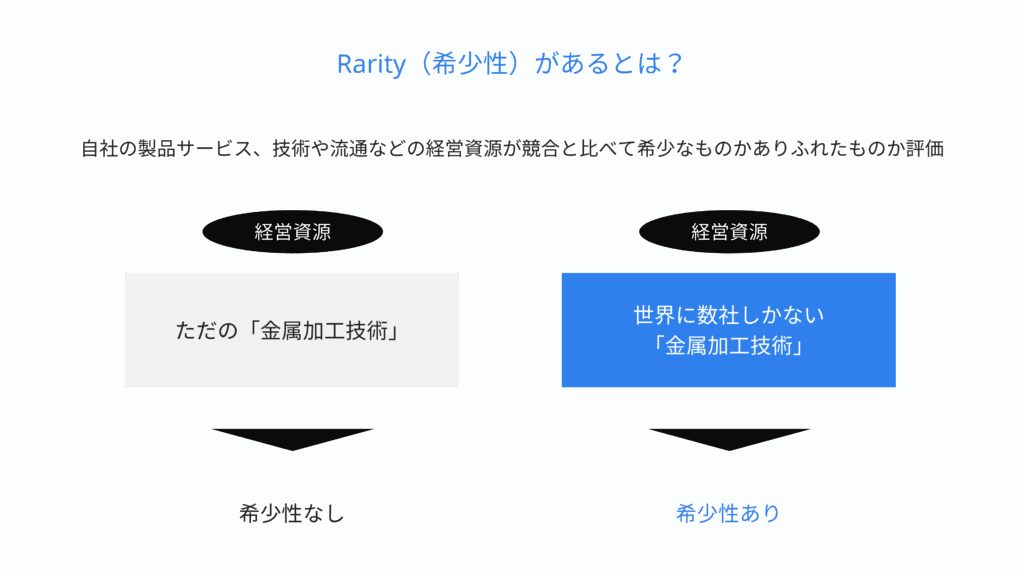

Rarity(希少性): その経営資源は、他社にない希少なものか?

VがYesでもRがNoの場合、競合も同じ強みを持つため「競争均衡」の状態です。

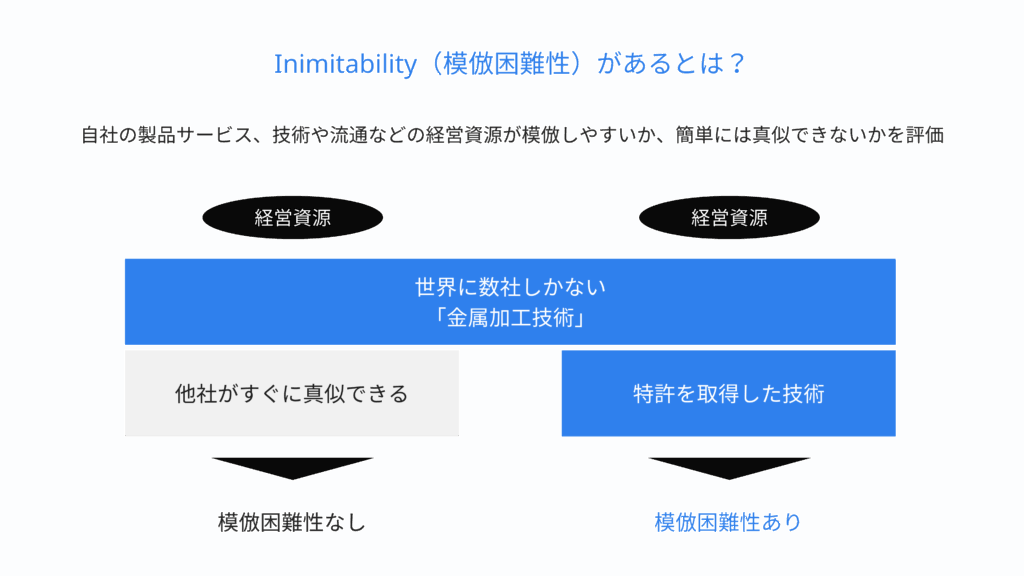

Inimitability(模倣困難性): その経営資源は、他社が真似しにくいものか?(例:特許)

V, RがYesでもIがNoの場合、すぐに模倣されるため「一時的な競争優位」に留まります。

Organization(組織): その経営資源を活かす組織力があるか?

V, R, IがYesでもOがNoの場合、宝の持ち腐れとなり「潜在的な競争優位」に留まります。

全ての問いにYesと答えられた場合、その経営資源は「持続的な競争優位(真の強み)」となります。

| V | R | I | O | 競争優位の度合い |

|---|---|---|---|---|

| No | – | – | – | 競争劣位(弱み) |

| Yes | No | – | – | 競争均衡 |

| Yes | Yes | No | – | 一時的な競争優位 |

| Yes | Yes | Yes | No | 潜在的な競争優位 |

| Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位(真の強み) |

この分析によって、自分たちが「強み」だと思っている経営資源が、どの程度の強みなのか、あるいは弱みなのかを客観的に評価します。VRIO分析は、PSFで考案したソリューションの「圧倒的な優位性」が、本当に持続可能な競争力を持つのかを客観的に評価するための強力なツールとなります。

ここまでの自社の競争優位性分析により、リーンキャンバス上の圧倒的な優位性を埋めることができるようになります。

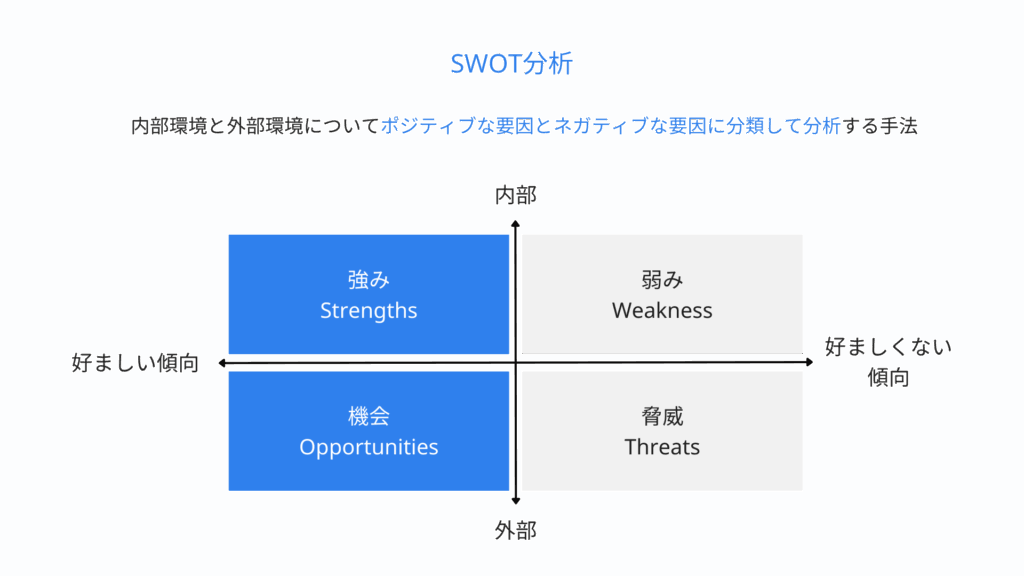

分析を統合し戦略へ:SWOT分析と事業連鎖分析

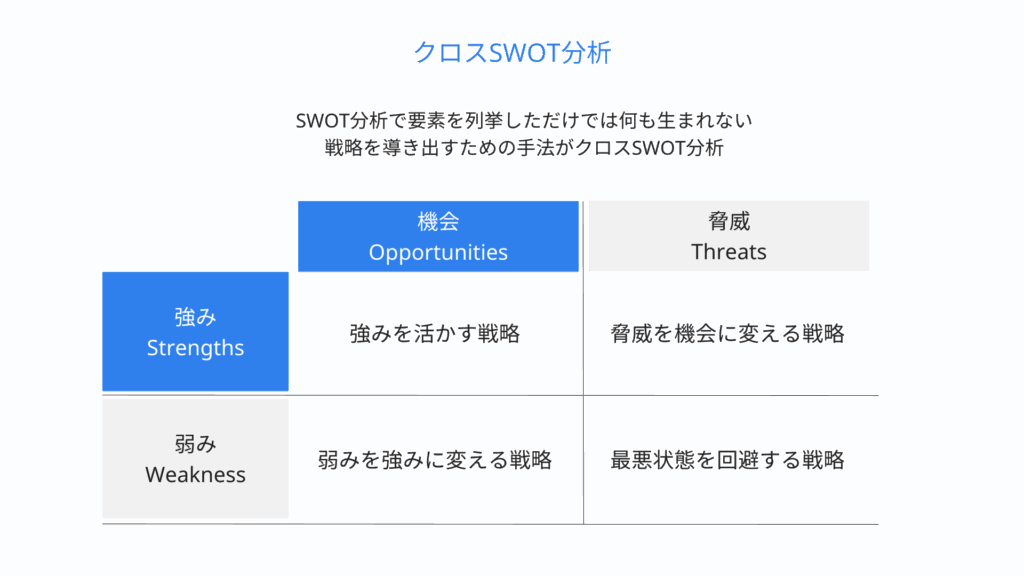

SWOT分析は穴埋めで終わらない!クロスSWOT分析で戦略を導き出す

ここまでの外部環境分析(機会・脅威)と内部環境分析(強み・弱み)の結果を統合するフレームワークがSWOT分析です。

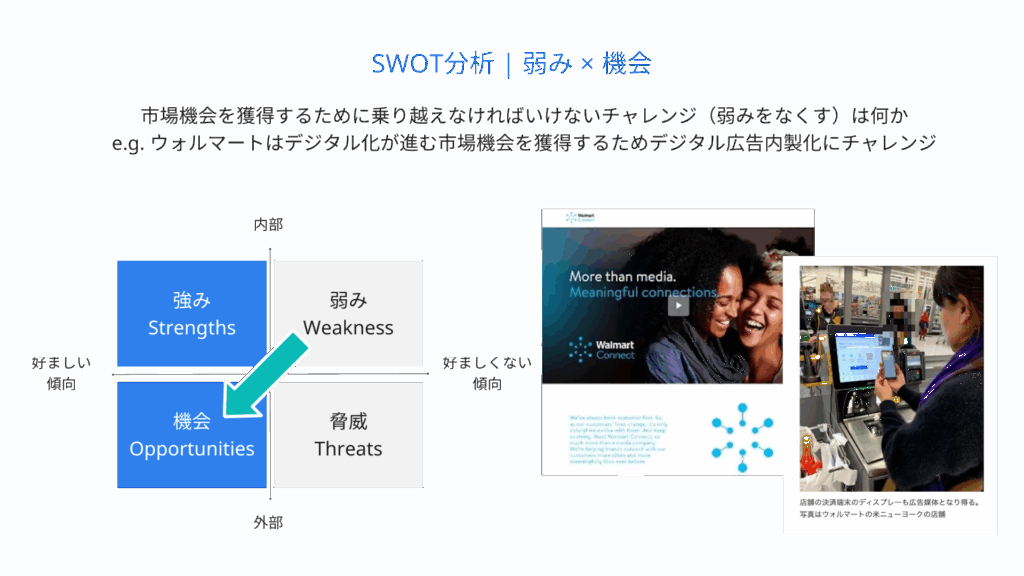

しかし、SWOT分析で4つの象限を埋めただけでは何も生まれません。本当に重要なのは、その後にクロスSWOT分析を行い、各要素を掛け合わせることで、具体的な戦略オプションを導き出すことです。

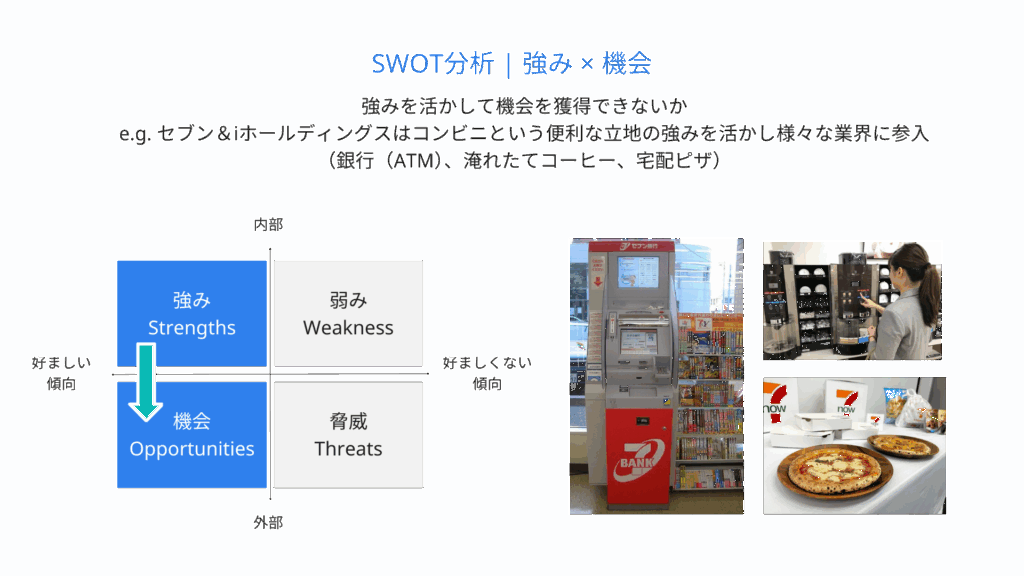

- 強み × 機会:「強みを活かす戦略」

- 自社の強みを最大限に活かして、市場機会を獲得する積極的な戦略です。

- 事例: コンビニが「便利な立地」という強みを活かし、コーヒー市場やATM利用機会を獲得した例。PayPayが「数千万人のユーザー基盤」という強みを活かし、デジタル給与支払い解禁という機会に参入した例。

- 弱み × 機会:「弱みを強みに変える戦略」

- 自社の弱みを克服、あるいは逆手に取ることで市場機会を獲得する戦略です。強みと弱みは裏表の関係にあることが多いです。

- 事例: 後発でディーラー網を持たなかったテスラが、「チャネルがない」という弱みを逆手に取りEC販売に特化し、コスト削減と新たな顧客体験を実現した例。

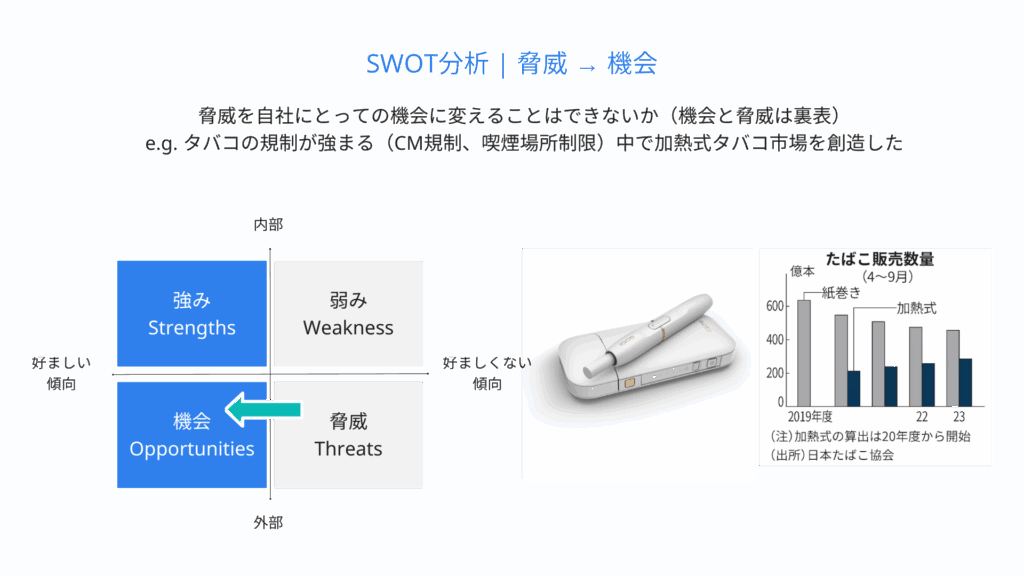

- 強み × 脅威:「脅威を機会に変える戦略」

- 外部環境の脅威を、自社の強みを使って新たな機会へと転換する戦略です。

- 事例: タバコ市場への規制強化という「脅威」に対し、フィリップモリスが加熱式タバコ「IQOS」という新市場を創造し、「機会」に変えた例。

- 弱み × 脅威:「最悪状態を回避する戦略」

- 外部環境の脅威と自社の弱みが重なる最悪の事態を避けるための、防御的な戦略です。

- 事例: Amazonの台頭に対し、デジタル対応の遅れという弱みを克服するため、ウォルマートがデジタル広告事業を内製化するチャレンジをした例。

事業連鎖・価値システム分析:異業種参入を見通し、戦う場所を見極める

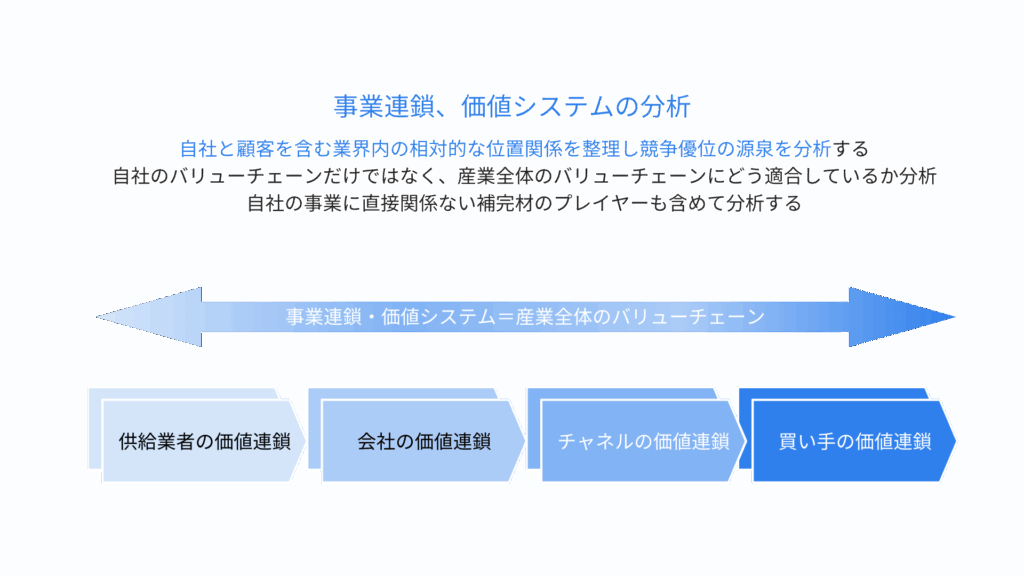

自社のバリューチェーンを分析するだけでは不十分な時代になりました。なぜなら、異業種が業界を跨いで参入するケースが頻発し、経営資源やケイパビリティが全く異なる競争相手との戦いが発生しているからです。

そこで必要となるのが、事業連鎖・価値システム分析です。これは、「供給業者」→「自社」→「チャネル」→「買い手」といった産業全体のバリューチェーンの流れを分析し、自社の位置づけや競争優位の源泉を分析するものです。

なぜ事業連鎖・価値システムの分析が必要なのか?

- 広い視野で業界を見直す: 業界全体で何が起きているのか、業界外部からどのような動きがあるかを見落とさないようにするため。

- 消費者目線で業界を見直す: 消費者が何に対してお金を払っているのかを常に確認するため。

- 自社の役割を確認する: 自分たちがいまどんな役割を果たしているか、今後も必要とされるかを確認するため。

- 新たな価値創造の検討: 新サービスの展開にあたって、「置き換え」「束ねる」「省略」「選択肢の増加」によって消費者に新たな価値をもたらすことができないかを検討するため。

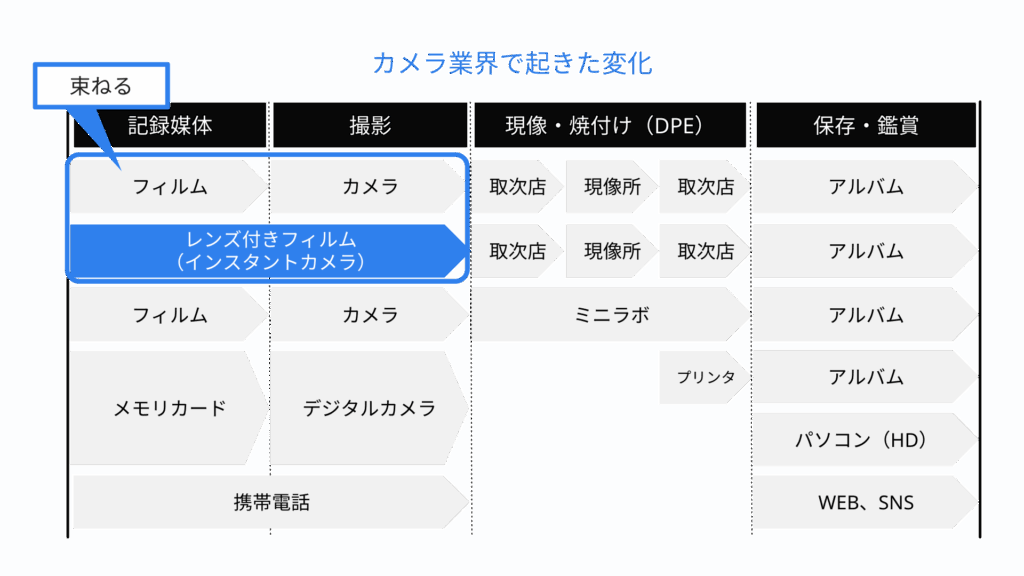

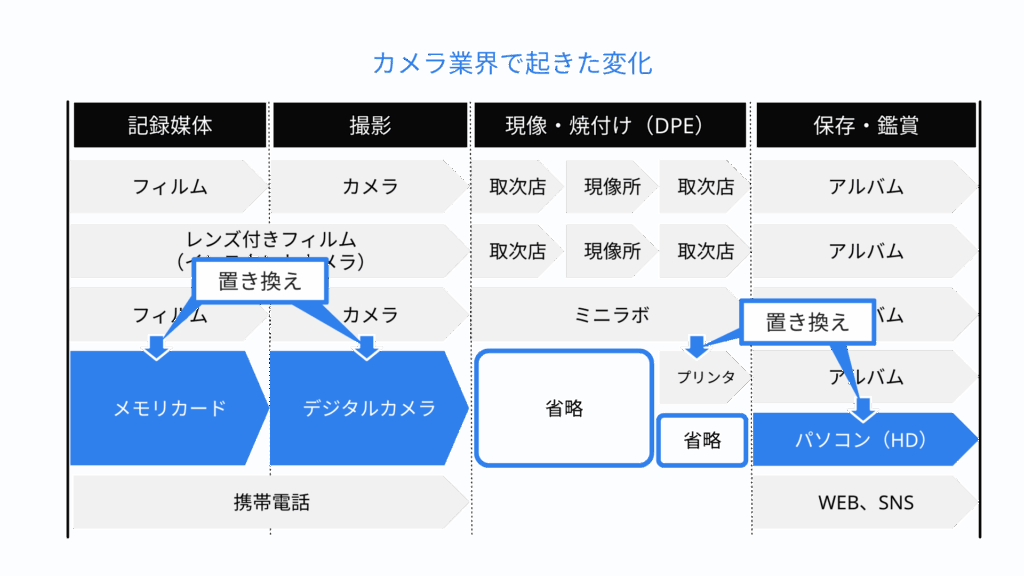

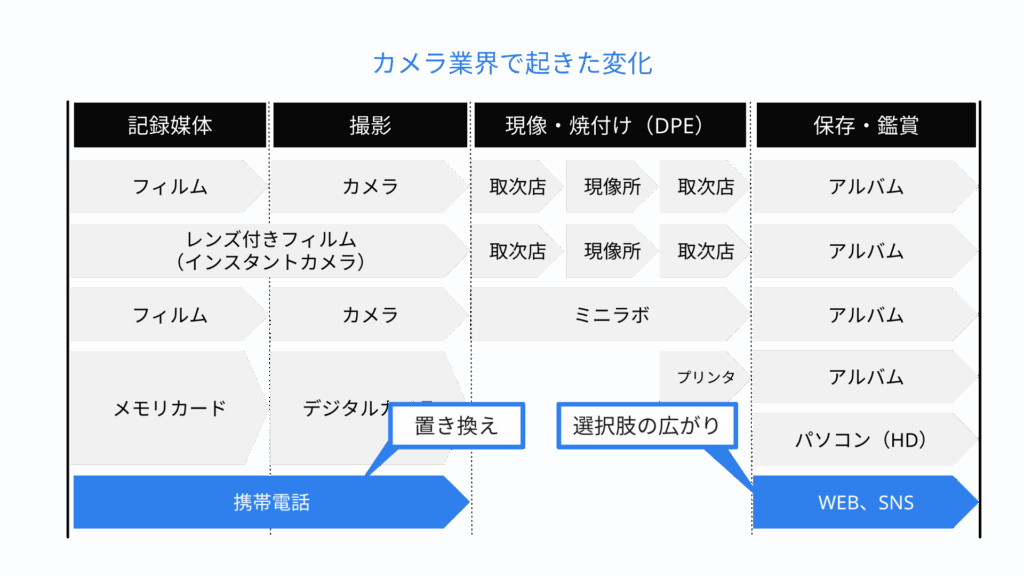

カメラ業界の事例:

かつてのカメラ業界は「フィルム」「カメラ」「現像・焼付け」「アルバム」というバリューチェーンで構成されていました。しかし、以下のような変化が起こりました。

束ねる:

インスタントカメラの登場で「フィルム」と「カメラ」が一体化。

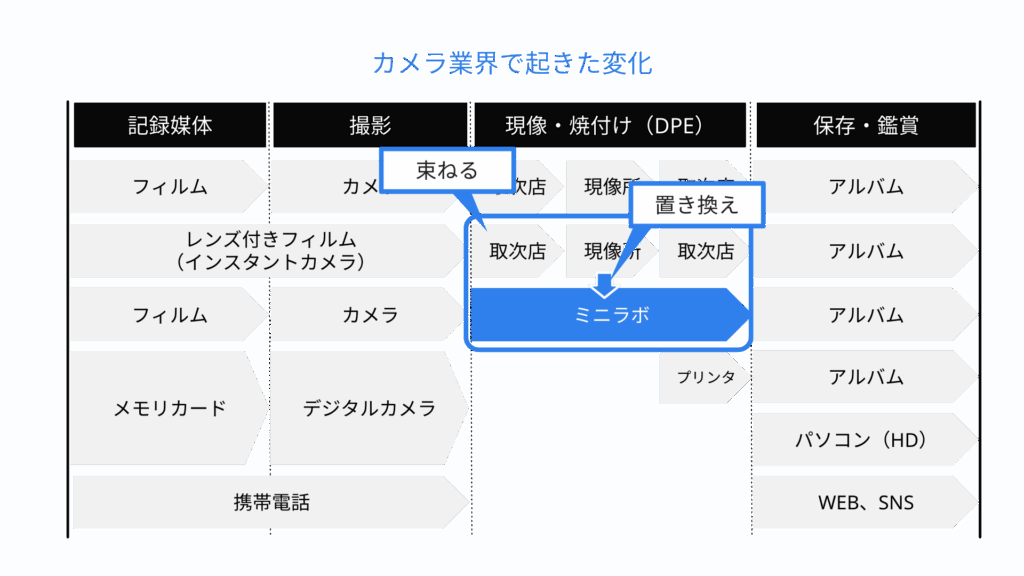

束ねる&置き換え:

ミニラボの登場で「現像所」と「取次店」が不要に。

置き換え&省略:

デジタルカメラの登場で「フィルム」、「カメラ」が置き換えられ、フィルム業界、カメラ業界が大打撃。また、ミニラボが省略され現像・焼付け需要が減少。

置き換え&選択肢の広がり:

カメラ付き携帯電話の登場で、「メモリカード」「デジタルカメラ」が置き換えられ、「保存・鑑賞」の場が「Web・SNS」へと拡大。

この分析を通じて、PSFで検討したソリューションが業界全体のバリューチェーンの中でどのような位置づけにあるのか、そして将来的にどのような変化の波に乗るべきか、あるいは対応すべきかを深く理解することができます。

起きた変化のパターンと影響のまとめ

- 置き換え

置き換えが起こった場合、置き換える側の企業にとってはチャンスになるが、置き換えられる側の企業にとっては大きな問題となる - 省略

省略が起こるといままで当たり前のようにあった要素が不要となってしまい、そこで稼いでいた企業はビジネスを続けていくのが困難になる - 束ねる

束ねる変化は消費者にとって便利なことが多いが、束ねられる企業はビジネスを続けていくのが困難になる - 選択肢の広がり

これまでひとつしかなかった機能が、いくつかにわかれていく

環境分析からマーケティング課題の特定へ:狙うべき「戦場」を明確にする

ここまでの様々な分析を通じて、あなたは市場の機会と脅威、そして自社の強みと弱みを深く理解できたはずです。この膨大な情報から、自社にとって魅力的で、かつ競合他社が真似できない強みを発揮できる市場機会を見出すことが、このフェーズの最終目標です。

無限のスコープを限定する:PSFで得られた顧客課題・ソリューションとの連携

環境分析は、やろうと思えば無限にスコープが広がってしまいます。しかし、限られたリソースの中で必要な分析を行い、具体的な戦略へとつなげるためには、そのスコープを限定する意識が極めて重要です。

ここで、PSFまでに深く考察してきた「顧客課題」と「ソリューション」が、環境分析の焦点を絞り込むための羅針盤となります。

- PSFで特定した顧客課題の背景にある外部環境は何か?(PEST、競合状況など)

- PSFで考えたソリューションの実現可能性と競争優位性につながる内部環境は何か?(自社の強み、バリューチェーン、VRIO)

このように、PSFで得られた顧客課題とソリューションを常に意識しながら環境分析を進めることで、分析のスコープは自然と絞られ、効率的に本質的な洞察を得ることができます。

マーケティング課題の特定:具体的な「何を実現するか」

環境分析を通じて、自社にとっての市場機会が見えてきたら、次に「マーケティング課題の特定」を行います。これは、その機会を捉えてうまく活用するために、マーケティング活動によって何を実現したいのかを明確にし、具体的な課題として洗い出すプロセスです。

このマーケティング課題の特定によって、次のフェーズである「価値の発見・創造」において、「誰に何者として選ばれるか」を言語化するための具体的な方向性が定まります。

まとめ:市場機会の発見はPMFへの羅針盤

本記事では、新規事業開発におけるマーケティング戦略策定の最初のステップである「市場機会の発見:環境分析とマーケティング課題の特定」について、以下の重要ポイントを解説しました。

- PSFの次にマーケティング戦略策定が不可欠: PSFで顧客課題とソリューションがフィットした確信を得た後も、PMF達成のためには「作る前に勝ち方を決める」戦略的な思考が不可欠です。

- 環境分析は市場機会発見の鍵: 外部環境(マクロ環境、顧客、競合)と内部環境(自社)を分析することで、市場の機会と脅威、自社の強みと弱みを特定し、「どこで戦うか」を見極めます。

- PEST分析でマクロな潮流を掴む: 政治・法律、経済、社会、技術の視点から、企業活動に影響を与える大きな外部要因を理解します。PSFで特定した顧客課題が、これらのマクロ環境の変化によってどのように発生し、今後どう変化していくかを予測する視点が重要です。

- マーケティング3C分析でミクロな競争環境を理解する: 顧客、競合、自社の3つの視点から市場外観を分析し、「顧客ニーズが強く、競合が弱く、自社の強みが活かせる領域」を探索します。分析は顧客→競合→自社の順に進めるのが効果的です。

- SWOT分析とクロスSWOT分析で戦略オプションを導き出す: 外部環境の機会・脅威と、内部環境の強み・弱みを統合し、強みを活かす戦略、弱みを強みに変える戦略、脅威を機会に変える戦略、最悪状態を回避する戦略という4つの戦略オプションを検討します。

- バリューチェーン分析とVRIO分析で自社の真の強み・弱みを特定する: バリューチェーン分析で自社のどの活動が付加価値を生み出しているかを特定し、VRIO分析でその経営資源が経済価値、希少性、模倣困難性、組織という4つの観点でどの程度の圧倒的な優位性を持つのかを客観的に評価します。これはリーンキャンバスの「圧倒的な優位性」を明確化するために不可欠です。

- 事業連鎖・価値システム分析で業界全体の変化を見通す: 自社のバリューチェーンだけでなく、産業全体のバリューチェーンや異業種参入の動きを分析することで、「置き換え」「省略」「束ねる」「選択肢の増加」といった業界の変化パターンを捉え、見落としがちな市場機会や脅威を発見します。

- PSFで特定した顧客課題・ソリューションを意識して分析スコープを限定する: 環境分析は無限に広がる可能性があるため、PSFまでに考察した顧客課題とソリューションを常に意識し、分析の焦点を絞ることが重要です。これにより、顧客課題の背景にある外部環境や、解決策につながる内部環境を効率的に分析できます。

- マーケティング課題の特定で「何を実現するか」を明確にする: 一連の環境分析の結果を踏まえ、自社にとっての市場機会を見出し、その機会を捉えるためにマーケティング活動によって何を達成したいのかを明確な課題として特定します。

この「市場機会の発見」フェーズで得られた深い洞察は、PMF達成へと続くマーケティング戦略の強固な土台となります。PSFで顧客の「痛み」を理解したあなたは、この環境分析を通じて、その「痛み」がどのような市場の文脈にあり、自社のどのような強みで解決しうるのかを客観的に把握できたはずです。

さあ、次のPart2記事では、この「市場機会の発見」で明確になった「戦場」において、「誰に何者として選ばれるか」を言語化するためのSTP分析に進んでいきましょう。

FAQ(よくある質問)

Q1. なぜPSFの次にいきなりPMFを目指さず、環境分析が必要なのですか?

A1. PSFは「顧客の課題をこのソリューションで解決できる」という仮説の確信を得る段階に過ぎません。そのソリューションが、市場の機会や脅威、競合の動向、自社の強みといった事業環境の中で本当に「勝てる」のかを検証する必要があります。環境分析は、その「勝ち筋」を見つけるために不可欠なプロセスです。

Q2. PEST分析、3C分析、SWOT分析、どれから始めるべきですか?

A2. 一般的には、PEST分析で社会全体の大きな潮流(マクロ環境)を捉え、次に3C分析でより直接的な事業環境(ミクロ環境)を分析し、それらの結果をSWOT分析で統合して戦略の方向性を導き出す、という流れがスムーズです。ただし、目的や状況に応じて柔軟に進めることが重要です。

Q3. 3C分析で最も重要なことは何ですか?

A3. 3C分析の目的は、単に顧客・競合・自社の情報をリストアップすることではありません。最も重要なのは、「顧客ニーズが強く、競合が弱く、自社の強みが活かせる、3つの円が重なる領域を探すこと」です。この目的意識を持つことで、分析が単なる情報整理で終わらず、戦略的な示唆を得られます。

Q4. SWOT分析で強みや弱みが思いつきません。どうすればいいですか?

A4. 強み・弱みは、あくまで外部環境(機会・脅威)や競合との比較の中で相対的に決まるものです。まずは顧客や競合の分析(3C分析)をしっかり行い、「競合と比較して優れている点は何か?」「顧客のKBF(購買決定要因)に対して、自社は応えられているか?」といった問いから考えてみましょう。バリューチェーン分析を使って、自社の活動を細かく分解して考えてみるのも有効です。

Q5. VRIO分析の「組織(Organization)」がよくわかりません。

A5. 「組織」とは、価値があり、希少で、模倣困難な経営資源(例えば、素晴らしい特許技術)を、会社全体として本当に活かしきれるかどうかを問うています。技術はあっても製品化する部門の能力が低い、販売網がない、資金が足りない、といった状態では「組織力がない(O=No)」と評価されます。宝の持ち腐れになっていないか、という視点です。

Q6. BtoBとBtoCで環境分析のやり方は変わりますか?

A6. PEST、3C、SWOTといった基本的なフレームワークは共通して使えます。ただし、分析する中身が異なります。例えばBtoBの「顧客(Customer)」分析では、購買に関わるのが個人ではなく、決裁者、利用者、管理者など複数の部門や役職にまたがるため、それぞれの立場での課題やニーズを分析する必要があります。

関連記事

【マーケティング戦略策定シリーズのロードマップ】

- 総合ガイド:PSF後、マーケティング戦略策定がPMFへの最短経路である理由と全体像

- 本記事(Part1):市場機会の発見:環境分析とマーケティング課題の特定

- Part2:価値の発見・創造:STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)

- Part3:価値の伝達・提供:マーケティングミックス(4P)と実行計画

【事業開発の進め方 前のコンテンツ】

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。