「STPとUVPを策定したけれど、これをどうやって顧客に届け、対価を得ればいいのか?」

もしあなたが、事業開発の進め方においてこのような疑問に直面しているなら、この記事はまさにそのための実践的なガイドです。

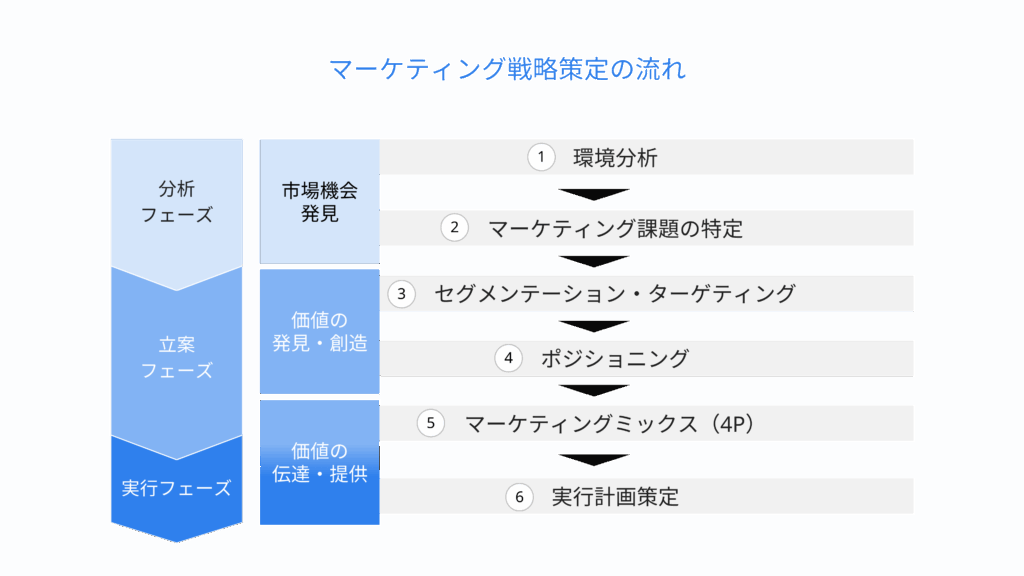

これまでの連載で、私たちは新規事業開発における Problem Solution Fit(PSF) 達成の重要性を解説し、その次のステップとして Product Market Fit(PMF) への最短経路が「マーケティング戦略策定」にあることを強調してきました。総合ガイド記事「【事業開発の進め方】PSFの次に見えるべきマーケティング戦略策定ロードマップ:PMFへの最短経路」では、マーケティング戦略策定の全体像として以下の3つのフェーズを提示しました。

- 分析フェーズ:市場機会の発見(Part1)

- PEST・3C・SWOT分析を通じて、自社が「どこで戦うか」を見極めます。

- 立案フェーズ:価値の発見・創造(Part2)

- セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング(STP)を通じて、「誰に何者として選ばれるか」を言語化し、独自の提供価値(UVP)を明確にします。

- 実行フェーズ:価値の伝達・提供(本記事のテーマ)

- 立案した戦略を具体的な「商品」「価格」「流通」「プロモーション」に落とし込み、実行計画まで策定するフェーズです。

本記事は、このロードマップの Part3 にあたります。Part2で「誰に何者として選ばれるか」という独自の価値提案(UVP)が明確になった今、いよいよその価値を顧客に「伝達し、提供する」ための具体的な手法、すなわち マーケティングミックス(4P) の設計と、それを事業として実現するための「実行計画策定」について詳しく解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたはマーケティング戦略策定の全体像の中で「価値の伝達・提供」フェーズがどのような位置づけにあるのか、その内容、具体的な検討手順、そしてSTPから4Pまでが一貫性をもって設計されていることの重要性を理解し、ご自身の事業のマーケティング戦略策定を始められる状態になっていることでしょう。

なぜ今、マーケティングミックス(4P)に取り組むのか?:STPで定めた価値を「届ける」フェーズ

Part2までで、私たちは市場機会を発見し、「誰に、何者として選ばれるか」という独自の価値提案を明確にしてきました。しかし、どんなに素晴らしい価値を創造しても、それが顧客に届かなければ売上には繋がりません。ここで登場するのが「マーケティングミックス(4P)」です。

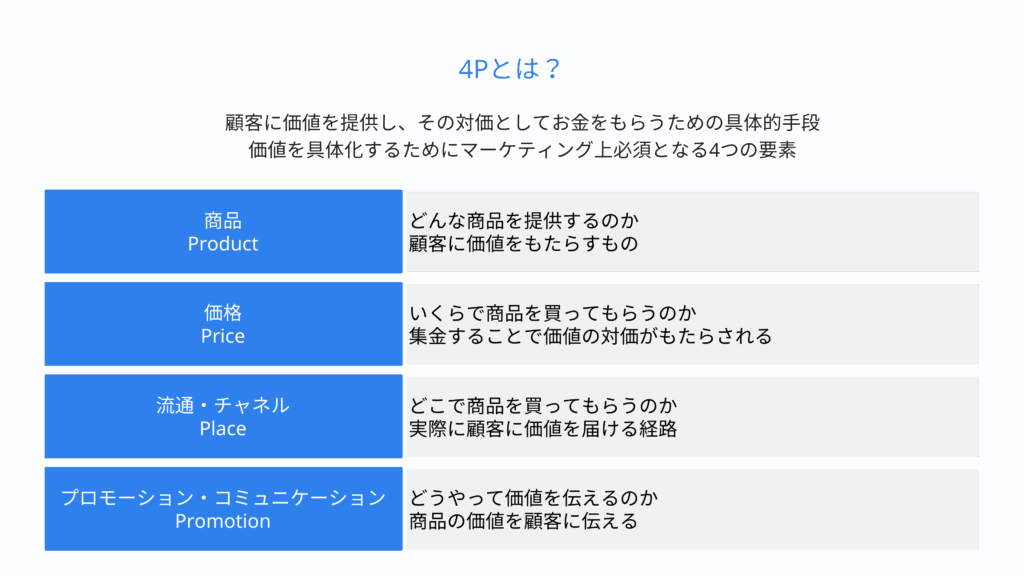

マーケティングミックスとは、ターゲット市場においてマーケティング目標を達成するために、企業がコントロール可能な様々な手段を最適に組み合わせることです。一般的には、以下の4つの要素を指します。

- Product(商品・サービス)

- Price(価格)

- Place(流通・チャネル)

- Promotion(プロモーション・コミュニケーション)

これらの4つのPは、顧客に価値を提供し、その対価としてお金を得るための具体的な手段です。Part2で明確にした「価値の発見・創造」を実現するために、これらの要素を具体化していくことが「マーケティング 4P」の役割となります。

「事業開発の進め方」において、PSFからPMFへの道筋は、まさにこの戦略策定を通じてリーンキャンバスの「空白」を埋めていくプロセスです。Part3の「価値の伝達・提供」フェーズは、リーンキャンバスの「チャネル」「収益の流れ」「コスト構造の一部」「主要指標」といった項目を具体的に埋める作業にあたります。

売上高と4Pの関係性:市場シェアを最大化する鍵

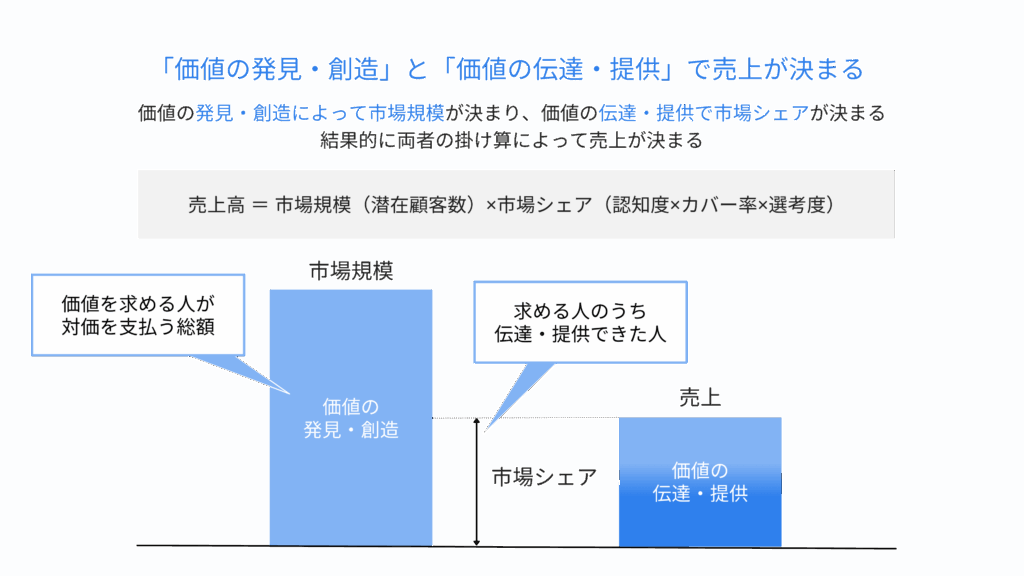

事業の売上高は、シンプルに「市場規模」と「市場シェア」の掛け算で決まります。

売上高 = 市場規模(潜在顧客数) × 市場シェア(認知率 × カバー率 × 選好度)

この式において、マーケティング戦略策定の各フェーズはそれぞれ異なる要素に影響を与えます。

- 市場機会の発見フェーズ(Part1): 適切な環境分析とマーケティング課題の特定により、ビジネスとして狙うべき「市場規模」のポテンシャルを見極めます。

- 価値の発見・創造フェーズ(Part2): STPとポジショニングを明確にすることで、独自の価値提案が顧客に選ばれる「選好度」に影響を与え、市場シェア獲得の土台を築きます。

そして、本記事で扱う「価値の伝達・提供フェーズ」のマーケティングミックス(4P)が、まさに「市場シェア」の各要素に深く影響を及ぼします。

- 認知率: 顧客のうち商品・サービスを認知している率で、主に Promotion(プロモーション・コミュニケーション)によって決まります。

- カバー率: 顧客に実際に商品・サービスを届けることができる率で、主に Place(流通・チャネル)によって決まります。

- 選好度: 顧客が商品・サービスを選んでくれる率で、主に Product(商品・サービス)と Price(価格)によって決まります。

このように、マーケティング 4P は、価値の伝達・提供に直接影響し、市場シェアを最大化する上で不可欠な要素なのです。各Pは独立したものではなく、相互に密接に関わり合っているため、これらをうまく組み合わせてマーケティング目標達成を目指す「マーケティングミックス」の考え方が重要となります。

それでは、各要素について詳しく見ていきましょう。

1. Product(商品・サービス戦略):どのような価値をどのように具体化するか

「4Pとは」の最初のPは、Product(商品・サービス)です。ここでは、Part2で検討した独自の提供価値(UVP)を、どのような商品・サービスとして具体的に顧客に提供するかを考えます。

どのような価値を顧客に提供するか

商品・サービスを通じて顧客に提供する価値には、以下の3つの側面があります。

- 機能的価値: 商品・サービスの機能的な特徴や魅力、性能などの実用的な価値です。例えば、スマートフォンの通話機能やカメラの画質などがこれにあたります。

- 情緒的価値: 商品・サービスを通じてどのようなポジティブな感情が生まれるかという価値です。購入時、所有時、使用時など、様々なフェーズで顧客が感じる喜びや満足感などが該当します。

- 体験価値: 商品・サービスの認知から購入、使用に至るまでの一連の体験的な特徴や魅力です。Apple製品が提供する洗練されたユーザーインターフェースや、店舗での顧客対応などが例として挙げられます。

提供価値全体を通じて、顧客がどのように欲求やニーズを満たし、ポジティブに変化するのかを深く考えることが重要です。

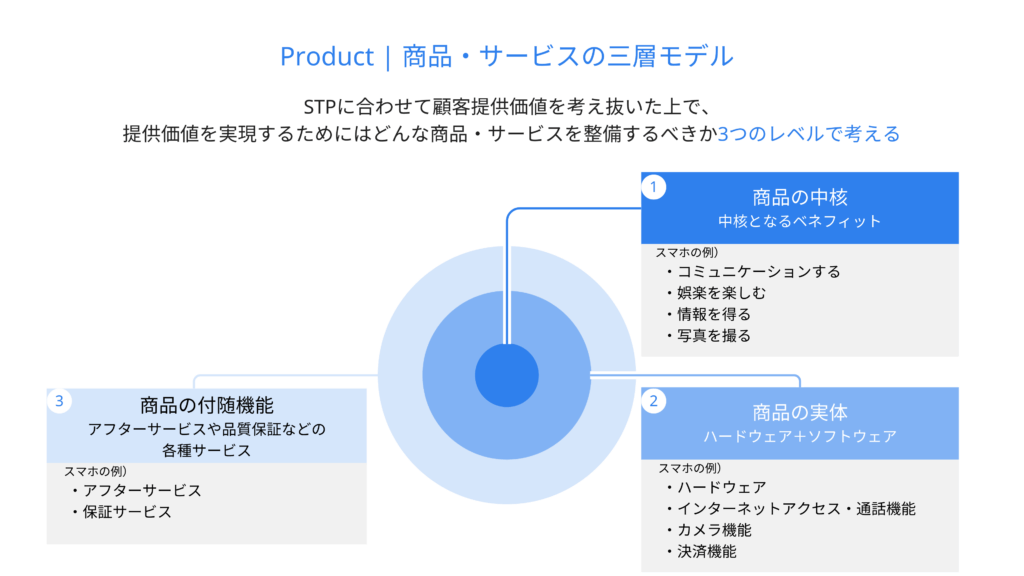

商品・サービスの三層モデル

STPに合わせて顧客提供価値を考え抜いた上で、その提供価値を実現するためにどんな商品・サービスを整備するべきかを、以下の3つのレベルで考えると良いでしょう。

- 商品の中核(Core Benefit):

- 顧客が本当に得たい「中核となるベネフィット」です。例えばスマートフォンの例で言えば、「コミュニケーションする」「娯楽を楽しむ」「情報を得る」「写真を撮る」といった、根源的な欲求を満たす機能がこれにあたります。

- 商品の実体(Actual Product):

- 中核となるベネフィットを実現するための、具体的なハードウェアやソフトウェア、品質、デザイン、ブランド名、パッケージなどです。スマートフォンであれば、本体のハードウェア、インターネットへのアクセス・通話機能、カメラ機能などが該当します。

- 商品の付随機能(Augmented Product):

- 中核と実体を超えた、付随的なサービスや保証などです。アフターサービス、品質保証、設置サービス、ローンなど、顧客体験を向上させる要素が含まれます。スマートフォンであれば、アフターサービスや保証サービスがこれにあたります。

これらの3つの層を深く掘り下げて検討することで、単なる機能の羅列ではなく、顧客にとって真に価値ある商品・サービスを具体化することができます。

2. Price(価格戦略):価値の対価をどう設定するか

「4Pとは」の2番目のPは、Price(価格)です。価格は、商品・サービスの価値を表示する役割を果たし、企業の収益を大きく左右する重要な要素です。ここでは、コスト、顧客提供価値、競争環境に留意しながら、戦略的な価格設定を行う必要があります。

プライシングの可能範囲

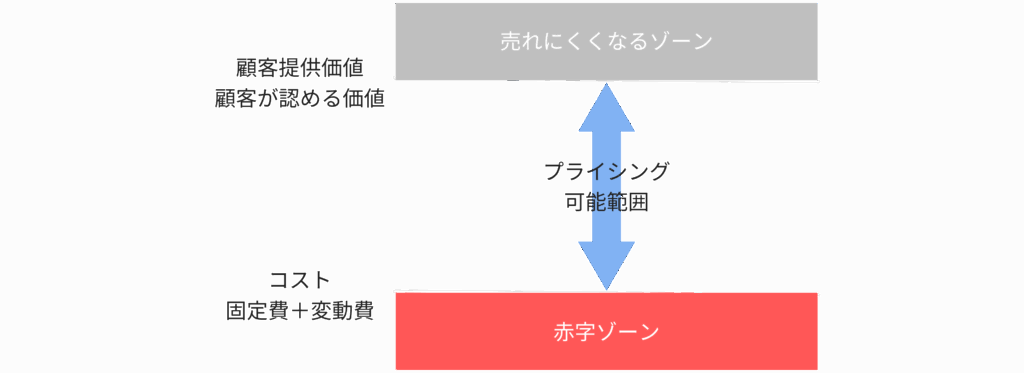

価格を設定する際には、以下の範囲を意識することが重要です。

- 顧客が認める価値(顧客提供価値): 顧客が商品・サービスに対して「これだけの価値がある」と認識する上限が、プライシングの上限となります。ここを超えると、顧客は価値を感じにくくなり、売れにくくなります。

- コスト(固定費+変動費): 商品・サービス提供にかかる固定費と変動費の合計を下回る価格設定は、赤字ゾーンとなります。特別な戦略がない限り、このコストを下回る価格設定は避けるべきです。

この上限と下限の間で、最適な価格を決定していくことになります。

価格設定の6STEP

戦略的な価格設定は、以下の6つのステップで進められます。

何のために価格を設定するのか、目的を明確にします。

設定する価格帯によって、どの程度の需要が見込まれるかを予測します。

製造、流通、プロモーションなど、商品・サービスを提供する上でかかる全てのコストを正確に見積もります。

競合他社がどのような価格戦略をとっているかを分析し、自社の立ち位置を検討します。

後述する様々な価格設定方法の中から、目的に合った適切な方法を選択します。

上記を踏まえて、最終的な価格を決定します。

価格設定の目的とは?

価格設定の目的は、大きく分けて以下の5つがあります。これを明確にすることで、価格戦略の方向性が定まります。

- 生き残り: 会社として厳しい状況にある場合に選択する短期的目的です。売上が最低限、固定費を含めてコストをカバーできることを狙い、採算度外視で安価に設定することで事業継続を目指します。

- 最大経常利益: どの価格でどれだけ需要が見込まれるかを予測し、会社の経常利益が最大化されるポイントの価格設定を行います。

- 最大市場シェア(市場浸透価格設定): 直近の利益よりも市場シェアを優先して、将来的な利益を狙う戦略です。利益が出ないような思い切った低価格で他社が参入する前に市場シェアを抑え、大量生産によってコストを下げ、最終的に利益が出る状態を目指します。かつてのYahoo! BBなどがこの戦略をとりました。

- 最大上澄み吸収: 最初から利益が確保できる価格設定を行う戦略で、市場浸透価格設定とは逆のアプローチです。高くても買ってくれる市場の「上澄み」をターゲットにし、後発の参入で売上が下がったら徐々に価格を下げていきます。電化製品の初期販売などでよく見られます。

- 品質リーダーシップ: 利益やシェアに関係なく、品質で業界のリーダーになることを目的とします。高い品質の実現に必要なコストをまかなえるだけの価格設定をし、ラグジュリーブランドなどがこの戦略を採用します。

【実践で役立つ工夫】価格は安ければ安いほど売れるのか?:価格弾力性

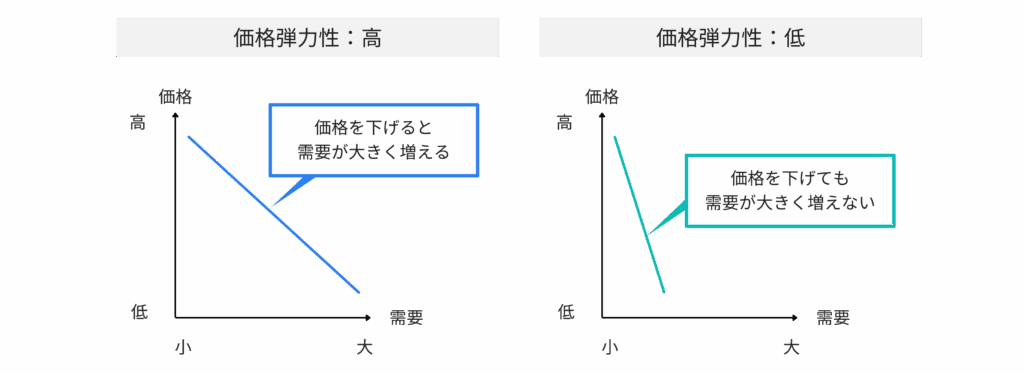

「価格は安ければ安いほど売れる」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。一般的には価格が低い方が需要は増えますが、値下げしても売れ行きがほとんど変わらない場合もあります。

この現象を理解するために、「価格弾力性」という指標が用いられます。価格弾力性とは、価格の変化に応じて需要がどの程度変化するかを表す指標です。

- 価格弾力性が高い: 価格を下げると需要が大きく増える場合。値下げ競争が有効な市場です。

- 価格弾力性が低い: 価格を下げても需要が大きく増えない場合。このような市場では、値下げしても努力に見合った効果が得られず、収益を圧迫するだけになりがちです。逆に値上げしても需要が大きく変わらないと見なせるため、高い価格で収益を確保する戦略が有効な場合があります。カードローンなどの金融商品は、価格弾力性が低い典型例です。

自社の市場がどちらのタイプなのかを正しく見極めることが、無駄な値下げ競争を避ける上で極めて重要です。

【講師の視点】

営業担当者が「価格が高いから売れないんです」と言ってきた時、それが本当かどうかを見極める必要があります。もし自社の市場の価格弾力性が低いのであれば、安易な値下げは無駄な消耗戦につながる可能性があります。競合状況も踏まえる必要はありますが、まずは自社が戦う市場の価格弾力性を見極めることが重要です。

価格設定の方法

価格設定の方法は、以下の3つの観点で分類されます。

- コスト重視

- マークアップ価格設定: 商品・サービスのコストに、自社の目標とする利幅を上乗せして価格を設定します。

- ターゲットリターン価格設定: 目標とする収益(リターン)が得られるように価格を設定します。

- 需要重視

- 知覚価値価格設定: 顧客が感じる価値(知覚価値)を分析し、それに基づいて価格を決定します。

- バリュー価格設定: 高品質の商品・サービスに、市場の期待を上回る低価格(バリュー価格)を設定し、需要を喚起します。

- 競争重視

- 現行レート価格設定: 競合他社の価格(現行レート)を基準に自社の価格を設定します。

- オークション価格設定: オークション形式で価格を決定します。

これらの方法の中から、自社の目的や市場の状況に最も適したものを選択し、価格戦略を構築します。

(補足)価格戦略の応用

キャプティブプライシング

主製品(本体)を低価格に設定し、その付属品を高価格に設定する戦略です。プリンター本体を安くし、インクカートリッジで収益を得るビジネスモデルなどが代表的です。新規顧客を獲得しやすくし、長期的に収益を得ることを目指します。

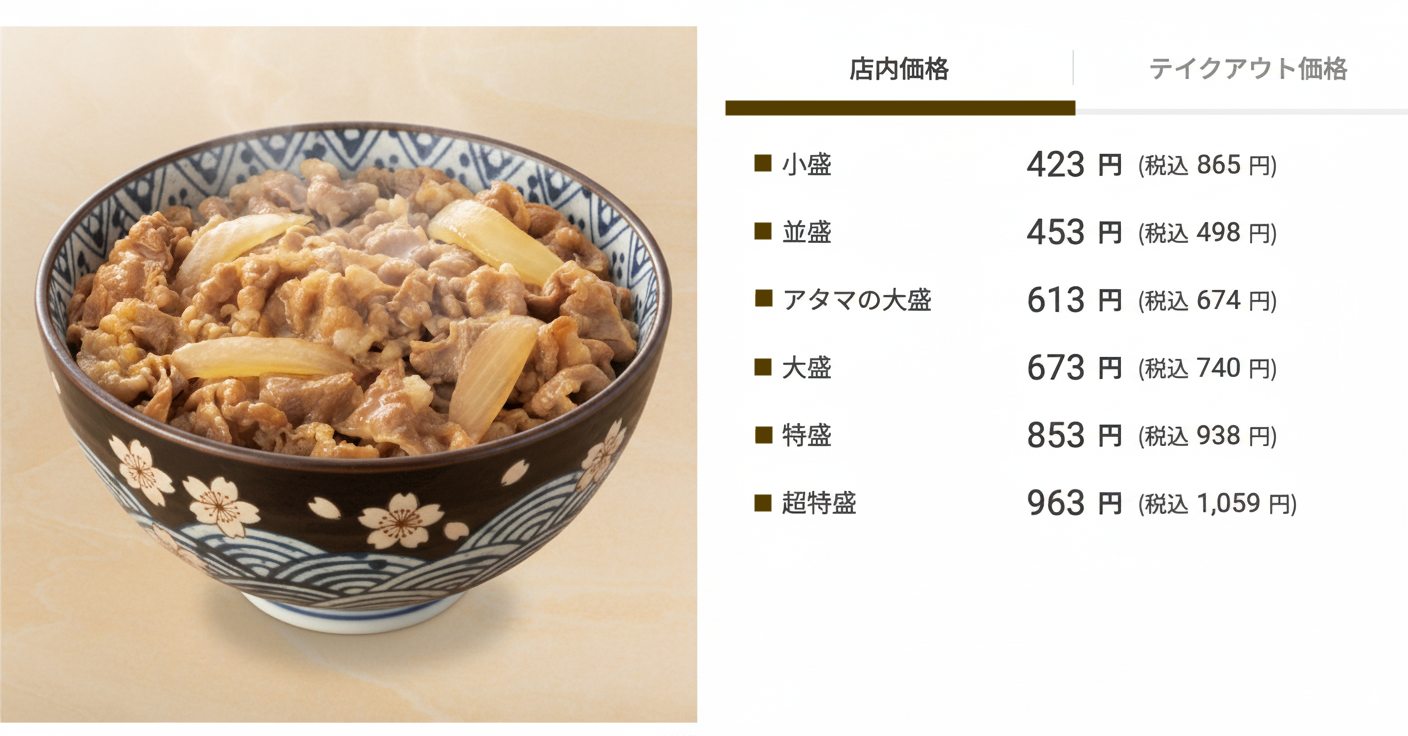

価格ミックス

商品の組み合わせやバリエーションによって価格に幅を持たせる戦略です。牛丼チェーンのサイズ別価格設定のように、顧客の選択肢を増やしつつ、企業の儲けのポイントを作る工夫です。また、集客用の赤字商品を作り、粗利の大きな商品販売に繋げる、といった戦略も可能です。

誰が払うのか?

価格戦略では、誰から収益を得るのか、という点も重要です。広告モデルのようにユーザーからは無料で、広告主から収益を得るモデルもあれば、一部の有料会員から収益を得つつ、無料ユーザーも利用できるフリーミアムモデルもあります。

3. Place(流通・チャネル戦略):価値をどこで、どう届けるか

「4Pとは」の3番目のPは、Place(流通・チャネル)です。チャネルとは、顧客に商品・サービスを見せたり、届けたりする経路のことで、どこで買ってもらうか、顧客が商品を買う窓口(場所)を指します。物理的な店舗だけでなく、オンラインでの販売や店舗以外の販売場所も含まれます。

様々なチャネルの例

具体的なチャネルとしては、以下のようなものが挙げられます。

| 営業パーソン | 法人顧客相手のビジネスや住宅販売など、営業担当者が直接訪問して販売するケース。 |

| 店舗 | 卸売会社を経由した小売店(量販店、専門店など)、メーカー直営店など。 |

| 通信販売/オンライン店舗 | インターネット、電話、FAXなどを使い、店舗や営業を経由せずに販売します。Amazonや楽天などのプラットフォーム利用や、自社ECサイトの立ち上げも含まれます。 |

| 販社/代理店 | 深い繋がりのある販社や代理店パートナーに販売を委託する形式。 |

| 自動販売機 | 飲料、タバコなど、特定のカテゴリーで多く用いられるチャネル。 |

チャネルの長さと幅

チャネル戦略では、チャネルの「長さ」と「幅」をどうするのかが検討のポイントとなります。

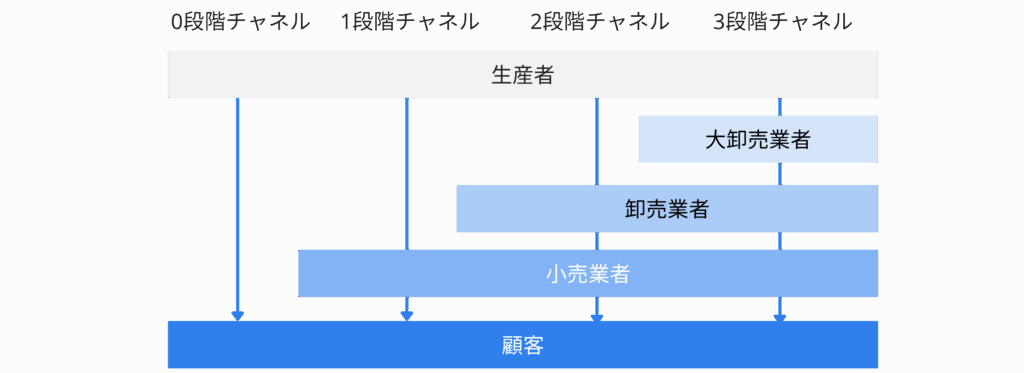

チャネルの長さ

流通チャネルの長さは、生産者から顧客までの間に介在する中間業者の数で決まります。

- 0段階チャネル(D2C): 生産者が直接顧客に販売するチャネルです。直販、ECサイトなどがこれにあたります。中間マージンなどの流通コストを抑えられる一方で、自社で集客するための広告やプロモーションにコストがかかりやすい傾向があります。

- 1段階チャネル: 生産者と顧客の間に1つの中間業者(例:小売業者)が介在するチャネルです。

- 2段階チャネル: 生産者と顧客の間に2つの中間業者(例:卸売業者と小売業者)が介在するチャネルです。

- 3段階チャネル: 生産者と顧客の間に3つの中間業者(例:大卸売業者、卸売業者、小売業者)が介在する、最も長いチャネルです。

チャネルが長くなるほど多くの顧客にリーチできる反面、流通コストやマージンが増え、ブランドコントロールが難しくなる傾向があります。

チャネルの幅:3つの流通チャネル戦略

販売業者を制限するか、幅広くするか、という視点で「チャネルの幅」を考えます。大きく分けて3つのチャネル戦略があります。

排他的流通

販売業者を極端に限定する戦略です。例として、1地域1社のみでの販売や、直販のみなどが挙げられます。ブランドコントロールがしやすく、安売り競争を回避しやすい、在庫管理がしやすいといった長所があります。かつてのAppleが自社直販のみで行っていたのが代表例です。

選択的流通

販売業者をある程度限定し、販売効率の良い数社に絞って取り扱いを許可する戦略です。排他的流通と同様に、ある程度の安売り競争回避や在庫管理のしやすさが期待できます。近年のAppleが大手家電量販店に専門コーナーを設けているのがこれに該当します。

開放的流通:

販売業者を限定せず、多くの業者に扱ってもらう戦略です。多くの業者が扱うため顧客にリーチしやすいという長所がありますが、安売り競争に陥りやすく、ブランドコントロールが難しいといった短所もあります。一般的な家電製品の流通がこれにあたります。

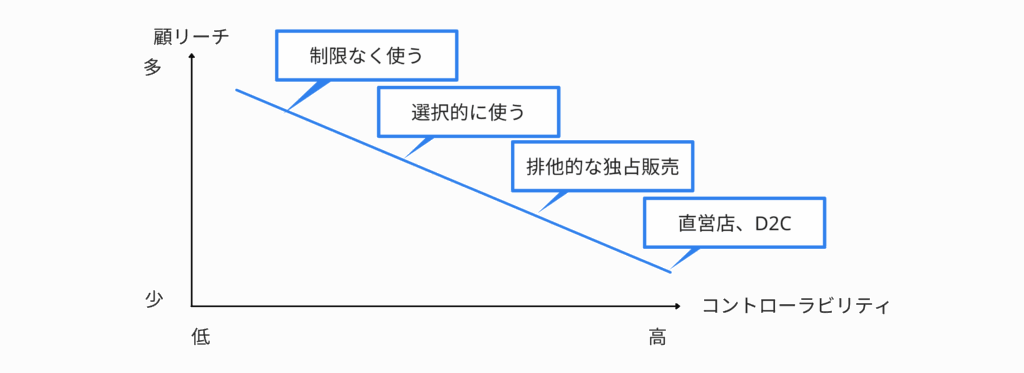

コントローラビリティと顧客リーチのトレードオフ

チャネル戦略では、「コントローラビリティ(ブランドや価格のコントロールしやすさ)」と「顧客リーチ(顧客にどれだけ届けられるか)」がトレードオフの関係にあることを理解することが重要です。

- 販売業者を制限せず、幅広くチャネルを使うほど、顧客リーチは多くなりますが、ブランドや価格のコントロールは難しくなります。

- 逆に、排他的なチャネル戦略や直営店、D2Cのようにコントロールを高めれば高めるほど、顧客リーチは限定的になる傾向があります。

自社のブランドイメージ、価格戦略、ターゲット顧客などを考慮し、最適なバランスを見つける必要があります。

【現場でよくある失敗例】チャネル戦略上の注意点

【講師の視点】

チャネルは一度構築すると、後から変更するのが非常に難しいという特性があります。時代とともにチャネルの優位性は変化しますが、一度築き上げたチャネルを断ち切ることは、代理店との関係性や既存顧客への影響など、大きな痛みを伴うことがあります。

例えば、トヨタが強固なディーラー網を持つ中で、テスラのEC販売モデルが台頭したとしても、既存のチャネルを簡単に変更することは困難です。チャネルは強みになる一方で、時代に合わなくなった際には弱みにもなり得ます。

また、懇意にしている代理店の社長がいるために、本当はもっと効率の良いチャネルがあるのに変更できない、といったしがらみも現場ではよく起こります。そのため、チャネル構築は将来を見据えて慎重に行うべきです。

4. Promotion(販売促進・コミュニケーション戦略):価値をどう伝えるか

「4Pとは」の最後のPは、Promotion(プロモーション・コミュニケーション)です。どんなに素晴らしい商品・サービスを開発し、適切な価格とチャネルを用意しても、その存在や価値を顧客に伝えなければ購入してもらえません。Promotionは、顧客への認知を促進し、購買を促すための活動です。

広告と販売促進(セールスプロモーション)

Promotionは大きく「広告」と「販売促進」に分けられます。

- 広告:

- 目的: 主に顧客の「認知」を促進する手段として用いられます。

- 媒体: テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、交通広告、WEB広告、チラシ、DMなど多岐にわたります。商品パッケージや店舗自体も広告の役割を果たすことがあります。

- メッセージ: 広告で何を伝えるかが重要です。「この商品であなたの欲求・ニーズが満たせます」というメッセージを通じて、商品の価値を顧客に伝えます。

- 販売促進(セールスプロモーション):

- 目的: その場で「購買」を促す直接的な手段(刈り取り系)として用いられます。

- 種類: サンプリング、イベント開催、スタンプカード、ポイント制度、値引き(期間限定、キャンペーンなど)、景品などが挙げられます。顧客の囲い込みやリピート促進にも有効です。消費者向けだけでなく、流通向け(報奨金、リベート、見本市など)の販売促進もあります。

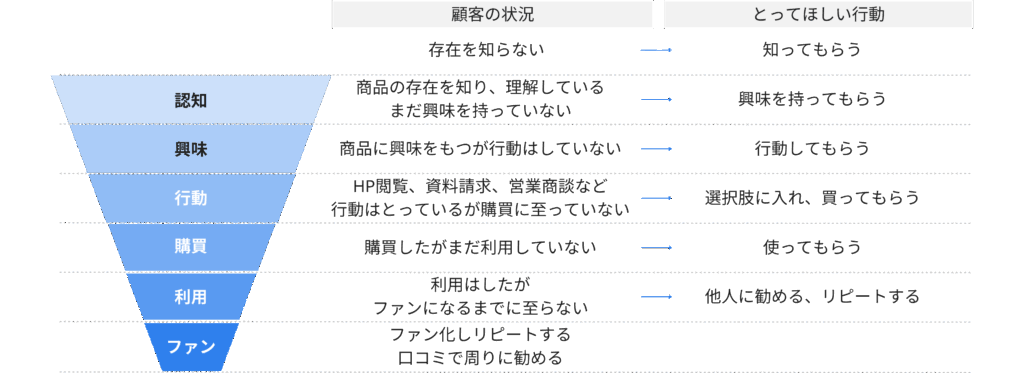

顧客の購買ファネルに合わせたプロモーション設計

商品の認知からファン化までの顧客の流れ(購買ファネル)に沿って、もれなくプロモーションを検討し、設計することが重要です。顧客の状況によって、取るべき行動やコミュニケーションの内容は異なります。

- 認知(存在を知らない状態):

- 取ってほしい行動: 知ってもらう

- プロモーション: 広告、広報(PR)活動。

- 興味(商品の存在を知り、理解しているがまだ興味を持っていない状態):

- 取ってほしい行動: 興味を持ってもらう

- プロモーション: 情報提供(オウンドメディア、SNS)、体験イベント。

- 行動(商品に興味を持つが行動はしていない状態):

- 取ってほしい行動: 行動してもらう(HP閲覧、資料請求、営業商談など)

- プロモーション: ダイレクトマーケティング、キャンペーン告知。

- 購買(行動はとっているが購買に至っていない状態):

- 取ってほしい行動: 選択肢に入れ、買ってもらう

- プロモーション: 値引き、クーポン、人的販売(営業)。

- 利用(購買したがまだ利用していない状態):

- 取ってほしい行動: 使ってもらう

- プロモーション: オンボーディングサポート、利用ガイド。

- ファン(利用はしたがファンになるまでに至らない状態):

- 取ってほしい行動: 他人に勧める、リピートする

- プロモーション: ロイヤルティプログラム、コミュニティ運営、限定イベント。

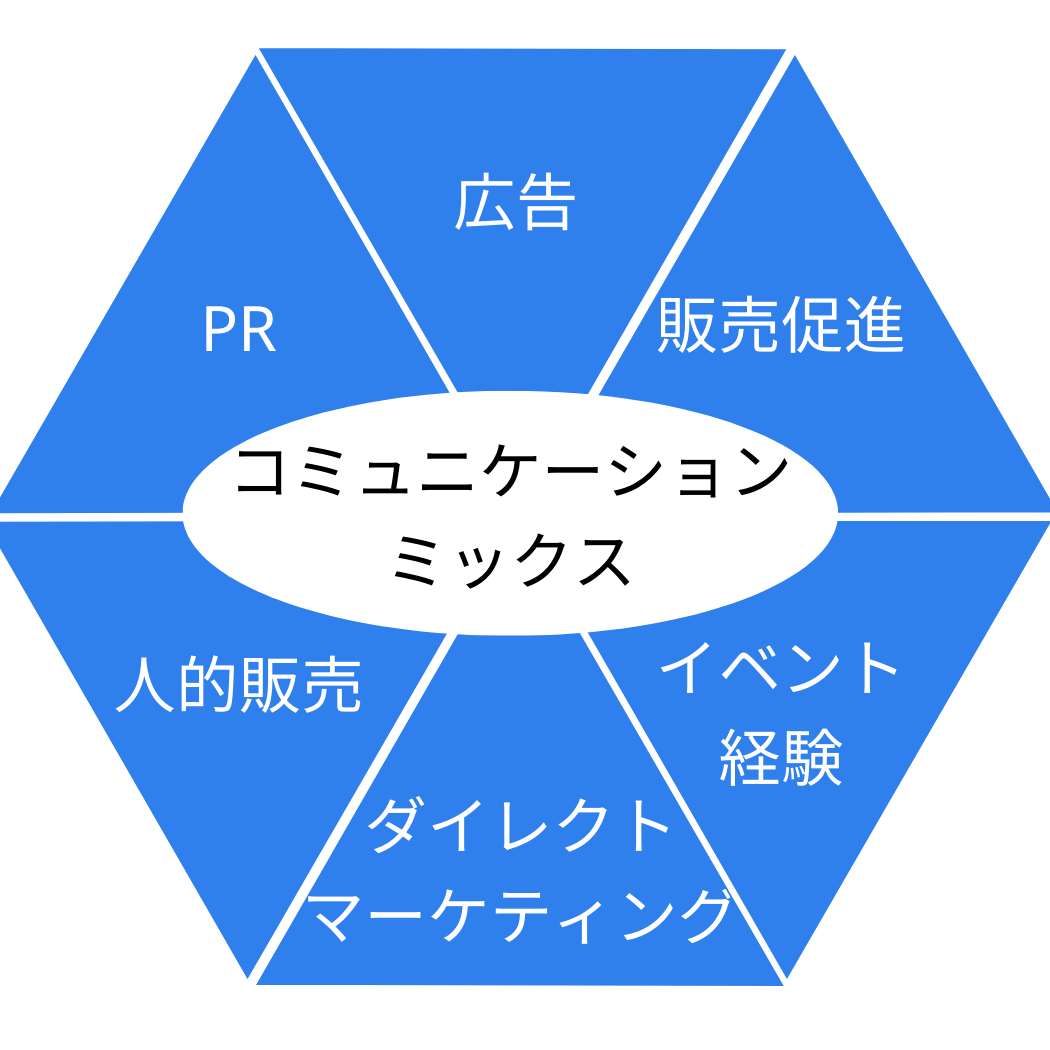

コミュニケーションミックス

プロモーションでは、多様なコミュニケーションの方法と手段を目的に合わせて組み合わせることが大切です。これを「コミュニケーションミックス」と呼びます。

- 広告(Advertising): テレビ、新聞などの有料宣伝。

- 販売促進(Sales Promotion) : 試用、サンプリング、値引きなどの売上アップ施策。

- イベント・経験(Events & Experiences): 大会や展覧会へのスポンサー参加、工場見学ツアーなどの経験型活動。

- ダイレクトマーケティング(Direct Marketing): 顧客個人に向けてダイレクトに働きかけるコミュニケーション(DM、電話、メールなど)。

- 人的販売(Personal Selling): 営業担当者など、人による直接コミュニケーション。特にBtoBでは重要で、「対面」「親交」「反応」の3つの特徴を持ち、購買プロセスのゴールに近い段階で効果を発揮しやすいとされます。

- PR(Public Relations): マスコミ向けのイベントや情報配信、広く一般向けの広報活動。コントロールはしにくいですが、最も信頼されるメディアとなる可能性があります。

3つのメディアの統合的な活用(Paid/Owned/Earned Media)

現代のプロモーション戦略では、以下の3つのメディアを統合的に活用することが不可欠です。

- Paid Media(ペイドメディア):

- 媒体例: テレビCM、ラジオ、新聞広告、オンライン広告(リスティング、SNS広告など)。

- 役割: 認知・集客、短期的なリーチ。

- 長所: 即時性が高く、コントロール可能。

- 短所: 信頼されにくい(「広告でしょ」と思われる)、コストがかかる。

- Owned Media(オウンドメディア):

- 媒体例: メルマガ、WEBサイト、アプリ、店舗、チラシ、スタッフ。

- 役割: 理解促進、顧客との長期的な関係構築。

- 長所: 長期継続しやすく、コントロール可能。

- 短所: 信頼性が低い(「自社都合」と見られがち)、成長に時間がかかる。

- Earned Media(アーンドメディア):

- 媒体例: WEB記事、SNS、ブログ、PR、報道、口コミ。

- 役割: 評価・拡散、信頼性の構築。

- 長所: 最も信頼される。

- 短所: コントロールできない(意図的に掲載させることが難しい)。

これらの3つのメディアをオンライン・オフラインの両面で、それぞれの特徴を踏まえながら統合的に活用することで、プロモーション効果を最大化することができます。

【研修でよく出る質問】

「コントロールしにくいEarned Mediaを、どうやって戦略的に活用すればいいですか?」

【講師の視点】

コントロールできないからと諦めるのではなく、意図的に仕掛けていくことが重要です。例えば、ユニクロが新宿にビックカメラとの共同店舗「ビックロ」をオープンした際、事業としてのシナジーはそれほど大きくなくても、「ビックカメラとユニクロが組む」という意外性がメディアの注目を集めました。これは、広告費をかけずに報道という形(Earned Media)で、大きな認知を獲得した巧みなPR戦略です。

マーケティングミックス(4P)の最も重要なポイント:一貫性と整合性

ここまで「マーケティング 4P」の各要素について詳しく見てきましたが、最も重要なのは、これら4つのPがそれぞれ独立したものではなく、STPで定めたターゲット顧客、提供価値、ポジショニングと「一貫性をもって整合していること」です。

【講師の視点】

4Pの各要素は独立して考えがちですが、それでは意味がありません。ターゲット顧客、提供価値、ポジショニング、そして4Pが一貫性を持って整合していないと、どこかで戦略が壊れてしまいます。例えば、自分たちのチャネルや価格設定を見直した時に、「あれ、これってターゲットとズレていないか?」と自問自答することが非常に重要です。

4Pの整合性クイズから学ぶ

ここで、研修でも用いるクイズを例に、整合性の重要性を理解しましょう。

ターゲット

お金はないがファッション感度の高い大学生

ポジショニング

「トレンド感のあるものを安く」買えるブランド

以下の2つのプラン、どちらがターゲットとポジショニングに合っているでしょうか?

【プランA】

- Product

流行りを取り入れ、品質はそれほど高くない

- Price

安い - Place

主要駅等のショッピングセンターに出店 - Promotion

若者に人気のタレントを活用

【プランB】

- Product

定番の形を中心とし、価格に対して品質が高い

- Price

安い - Place

主要駅等のショッピングセンターに出店 - Promotion

若者に人気のタレントを活用

答えは プランA です。

「定番の形だけど品質が高い方がいい」と感じる人もいるかもしれませんが、今回のターゲットである「ファッション感度の高い大学生」は「トレンド感」を求めています。また、ポジショニングも「トレンド感のあるものを安く」です。プランBの「定番の形」というProductは、このターゲットとポジショニングからズレているため、品質が高くても響きにくいでしょう。

次のケースだとどうでしょうか?

【プランA】

- Product

流行りを取り入れ、品質はそれほど高くない - Price

安い

- Place

主要駅等のショッピングセンターに出店 - Promotion

若者に人気のタレントを活用

【プランB】

- Product

流行りを取り入れ、品質が高く高級感がある - Price

高い

- Place

主要駅等のショッピングセンターに出店 - Promotion

若者に人気のタレントを活用

こちらも答えは プランA です。

「流行りで、品質も高い」ことを魅力的に感じる人もいるかもしれませんが、ターゲットは「お金はないがファッション感度の高い学生」であり、顧客に認知してほしいポジショニングは「トレンド感のあるものを安く」です。プランBのポジショニングからズレた商品展開は、ターゲット顧客に刺さらず、顧客のブランド認知にも悪影響をもたらしかねません。

次のケースだとどうでしょうか?

【プランA】

- Product

流行りを取り入れ、品質はそれほど高くない - Price

安い - Place

主要駅等のショッピングセンターに出店

- Promotion

若者に人気のタレントを活用

【プランB】

- Product

流行りを取り入れ、品質が高く高級感がある - Price

安い - Place

高級ショッピングエリアの百貨店に出店

- Promotion

若者に人気のタレントを活用

こちらも答えは プランA です。

今回のターゲットである「お金はないがファッション感度の高い学生」が「トレンド感のあるものを安く」探す際の導線として、高級ショッピングエリアの百貨店に行くことは稀でしょう。プランBのチャネルではターゲットにリーチできる可能性が低くなります。

次のケースだとどうでしょうか?

【プランA】

- Product

流行りを取り入れ、品質はそれほど高くない - Price

安い - Place

主要駅等のショッピングセンターに出店 - Promotion

若者に人気のタレントを活用

インスタやTikTokなど若者向けのメディアを活用したプロモーションを実施し、LINEでクーポン配信

【プランB】

- Product

流行りを取り入れ、品質が高く高級感がある - Price

安い - Place

主要駅等のショッピングセンターに出店 - Promotion

新聞の折込チラシでセール情報を流す

こちらも答えは プランA です。

今回のターゲットである「お金はないがファッション感度の高い学生」が新聞の折込チラシの情報を得る機会はほとんどありません。プランBのプロモーションではどんなに資金をつぎこんでもそもそもターゲットに情報を届け、知ってもらうことができません。

このように、ターゲット、ポジショニング、そしてProduct、Price、Place、Promotionの各要素が、まるで一本の線でつながるように一貫していることが、顧客に価値を伝達し、獲得するための成功の鍵となります。ご自身の事業の4Pを見直す際にも、この「整合性」を常に自問自答することが、戦略の精度を高める上で極めて重要です。

実行計画策定:戦略を現実のものにする

マーケティング 4P で具体的な戦略戦術が設計できたら、いよいよそれを現実の事業活動に落とし込む「実行計画策定」フェーズへと移ります。どんなに優れた戦略も、実行されなければ意味がありません。

ここでは、4Pの実現に向けて「誰が(Who)」「何を(What)」「いつまでに(When)」「どのように(How)やるのか」を具体的に決めていきます。

事業計画への落とし込み

策定したマーケティング戦略シナリオやプランに合わせて、具体的な事業計画(損益計算書を含む)を策定します。これにより、見込み売上高や必要なコスト(Product、Price、Place、Promotionの各要素にかかる費用)が明確になり、事業の収益性を客観的に評価できるようになります。

目標設定(KGI・KPI)

事業計画を達成するための具体的な目標として、KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。

- KGI: 最終的に達成したいゴールとなる指標です。例えば「年間売上〇〇億円達成」などが該当します。

- KPI: KGI達成に向けた中間目標やプロセスを測る指標です。例えば「ウェブサイトの月間訪問者数〇〇人」「新規顧客獲得数〇〇件」などが該当します。

これらの指標を設定することで、実行計画の進捗状況を定量的に測定し、必要に応じて戦略や戦術を調整するPDCAサイクルを回すことができます。リーンキャンバスの「主要指標」がここで具体的に埋まっていきます。

まとめ:PMF達成への最終ステップを確実に踏み出す

本記事では、事業開発におけるマーケティング戦略策定の最終フェーズである「価値の伝達・提供」について、マーケティングミックス(4P) の詳細と実行計画策定の重要性を解説しました。

- マーケティングミックス(4P)とは、STPで定めた価値を顧客に伝達・提供し、対価を得るための具体的な手段です。

Product(商品)、Price(価格)、Place(流通・チャネル)、Promotion(プロモーション)の4つの要素から構成されます。 - Product(商品戦略)では、提供価値を機能的・情緒的・体験的価値として具体化し、商品・サービスの三層モデルで検討します。

- Price(価格戦略)では、コスト、顧客提供価値、競争環境を考慮し、価格設定の目的や価格弾力性、多様な価格設定方法を用いて最適な価格を決定します。

- Place(流通・チャネル戦略)では、顧客に価値を届ける経路を設計します。チャネルの長さと幅、そしてコントローラビリティと顧客リーチのトレードオフを考慮し、最適なチャネル戦略を構築します。

- Promotion(プロモーション・コミュニケーション戦略)では、商品・サービスの存在や価値を顧客に伝え、購買を促進します。広告と販売促進の使い分け、購買ファネルに合わせたプロモーション設計、そしてPaid/Owned/Earned Mediaの統合的な活用が鍵となります。

- 最も重要なのは、ターゲット顧客、提供価値、ポジショニング、そして4Pの各要素が「一貫性をもって整合していること」です。これにより、顧客に価値が効果的に伝わり、PMF達成へと繋がります。

- 最後に、実行計画策定を通じて、4Pで設計した戦略を「誰が」「何を」「いつまでに」「どのようにやるのか」を具体化し、事業計画とKGI・KPIに落とし込むことで、戦略を現実のものとします。

PSF達成から始まったマーケティング戦略策定のロードマップは、このPart3で具体的な実行計画へと結実します。この体系的な「事業開発の進め方」を実践することで、あなたの事業は市場に真に求められる存在へと進化し、PMF達成、ひいては持続的な成長を実現できるでしょう。

さあ、このロードマップを羅針盤に、あなたの事業を成功へと導きましょう!

FAQ(よくある質問)

Q1. Part2でSTPとUVPを策定しましたが、なぜその後にマーケティングミックス(4P)が必要なのですか?

A1. STPとUVPは「誰に何者として認識されるか」という戦略の根幹を定めます。しかし、その「認識」や「価値」を実際に顧客に届けるための具体的な「手段」がなければ、戦略は絵に描いた餅になってしまいます。マーケティングミックス(4P) は、STPで定めた戦略を具現化し、顧客に価値を伝達・提供するための具体的な「戦術」を設計するフェーズです。どんな商品を作り(Product)、いくらで提供し(Price)、どこで販売し(Place)、どうやって知ってもらうか(Promotion)を決めることで、初めて価値が現実のビジネスとして機能するのです。

Q2. 「4Pとは」の各要素は、それぞれ独立して考えても良いのでしょうか?

A2. いいえ、それが最も避けるべき落とし穴です。マーケティングミックスとは、Product, Price, Place, Promotionの4つの要素が「有機的に連携」し、かつSTPで定めたターゲット顧客やポジショニングと「一貫性をもって整合していること」が極めて重要です。例えば、高級感を打ち出すポジショニングなのに、価格が安すぎたり、安売りのチャネルで販売したりすると、顧客に伝わる価値がブレてしまい、戦略全体が破綻します。各要素が相互に影響し合うことを理解し、全体のバランスを考慮しながら設計することが成功の鍵です。

Q3. マーケティングミックスの例を参考にしたいのですが、自社に当てはめる際のポイントはありますか?

A3. 他社のマーケティングミックスの例は非常に参考になりますが、重要なのは「なぜその企業はその4Pを選んだのか」という背景、特にその企業のSTP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)を深く理解することです。例えば、Appleの4Pは、彼らが狙う特定の顧客層と「革新的で高品質な体験を提供するブランド」というポジショニングと深く結びついています。自社に当てはめる際は、まずPart1とPart2で明確にした「どこで戦い、誰に何者として選ばれるか」というSTPを再確認し、それと一貫性のある4Pをゼロベースで設計することが大切です。

Q4. マーケティング 4P を設計する上で、特に注意すべきことは何ですか?

A4. 特に注意すべきは「チャネル(Place)は一度構築すると変えづらい」という点です。チャネルは強みになる一方で、時代が変化した際には弱みになる可能性も秘めています。また、「価格弾力性」を正しく見極めることも重要です。安易な値下げは収益を圧迫するだけで、需要を大きく増やさない場合もあります。そして何よりも、4P全体の「整合性」を常に意識し、STPから一貫したストーリーが描けているかを定期的に見直すことが肝要です。

Q5. 実行計画策定では、具体的にどのような目標設定(KGI/KPI)をすれば良いですか?

A5. 実行計画のKGI/KPIは、策定したマーケティング戦略と事業計画に直結するものであるべきです。例えば、KGIを「年間売上〇〇円達成」とした場合、それを達成するためには「新規顧客獲得数」「顧客単価」「リピート率」などがKPIになり得ます。さらにこれらのKPIを達成するために、プロモーションであれば「ウェブサイト訪問者数」、Placeであれば「チャネル開拓数」など、各4P施策における具体的な中間指標を設定していきます。重要なのは、KGI達成に向けた因果関係を明確にし、測定可能で、達成可能な目標を設定することです。

関連記事

【マーケティング戦略策定シリーズのロードマップ】

- 総合ガイド:PSF後、マーケティング戦略策定がPMFへの最短経路である理由と全体像

- Part1:市場機会の発見:環境分析とマーケティング課題の特定

- Part2:価値の発見・創造:STPとポジショニング

- 本記事(Part3):価値の伝達・提供:4Pと実行計画

【事業開発の進め方 連載】

- 前へ:【完全ガイド】ソリューション検証でPSF達成|新規事業の解決策設計・インタビュー・MVP手順

- 次へ:事業開発の進め方⑫:リーンキャンバスの空白を埋めるビジネスモデル図解 完全ガイド|収益の流れとコスト構造を可視化する

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。