なぜ、あなたの事業計画には「数字の裏付け」が必要なのか?

以前の記事では、顧客の深いインサイトを掴むための定性調査(インタビュー)と仮説構築の重要性を解説しました。ペルソナやカスタマージャーニーマップを通じて顧客課題を深く理解し、「おそらく、こういうニーズがあるはずだ」という仮説の解像度は、かなり高まってきた頃ではないでしょうか。

しかし、その仮説は、本当に市場に受け入れられるのでしょうか?

- 「その顧客課題は、市場全体でどの程度の規模(ボリューム)があるのか?」

- 「その価格設定なら、本当に1万人が買ってくれるのか?」

- 「その機能は、役員や投資家が納得するだけの売上インパクトを生むのか?」

結論から言うと、成功の鍵は「仮説の正しさを、客観的な”数字”で証明すること」にあります。事業計画を策定する上で、こうした「わかっていないパラメーター」が不確実なままでは、誰もGOサインを出せません。

ここで決定的な役割を果たすのが、定量調査(量的調査)です。

この記事を読めば、新規事業開発を推進するあなたが、「定量調査とは何か」から「失敗しないアンケート調査の設計・やり方」までを完全に理解し、明日からでもステークホルダーを納得させられる、精度の高いリサーチを始められるようになります。

事業開発の現場で即使える実践的なノウハウを網羅的に解説します。

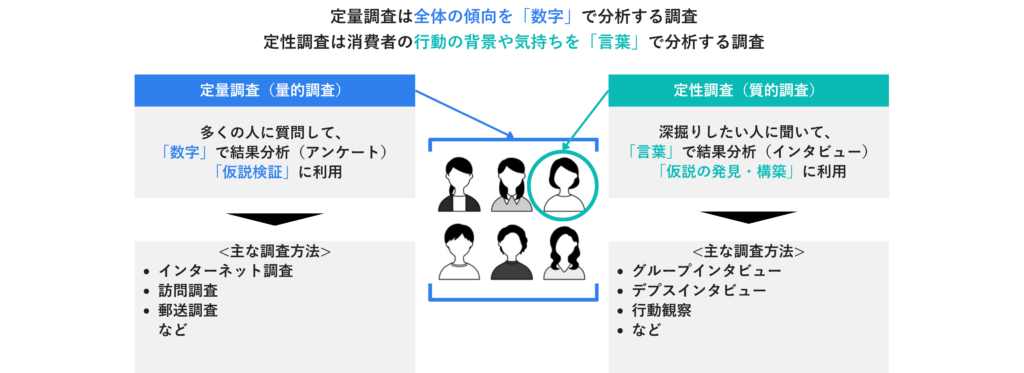

定量調査とは?〜定性調査との違いから学ぶ、その本質〜

まずは、定量調査の基本的な定義と、これまで実施してきた定性調査との違い、そして両者をどう使い分けるべきかを明確に理解しましょう。

定量調査の目的とは?:「数字」で全体の傾向を掴み、「仮説」を検証する

定量調査とは、多くの人に質問し、「数字」で結果を分析することで、全体の傾向を把握する調査手法です。主にアンケート形式で実施され、「仮説検証」の目的で利用されます。

- 主な調査方法: インターネット調査、郵送調査、訪問調査、電話調査など

なぜ、定性調査だけでは不十分なのか?

一方、これまで実施してきた定性調査は、少数の対象者を深く掘り下げ、「言葉」で結果を分析し、「仮説の発見・構築」に利用するリサーチです。顧客の深層心理(インサイト)を探るのに非常に有効ですが、事業計画の根拠とするには、いくつかの致命的な欠点があります。

【講師の視点】

定性調査だけでいいんじゃないか、と思う方もいるかもしれません。しかし、あなたが決裁者だった場合を想像してみてください。「あるお客様が『この商品は素晴らしい』と言っていました。だから事業化させてください」という報告を受けたら、何が気になりますか?

そうです。「その意見は、市場全体の総意なのか?」「偏った一人の意見ではないのか?」という規模(ボリューム)が全く分かりません。

定性調査には2つの大きな壁が存在します。

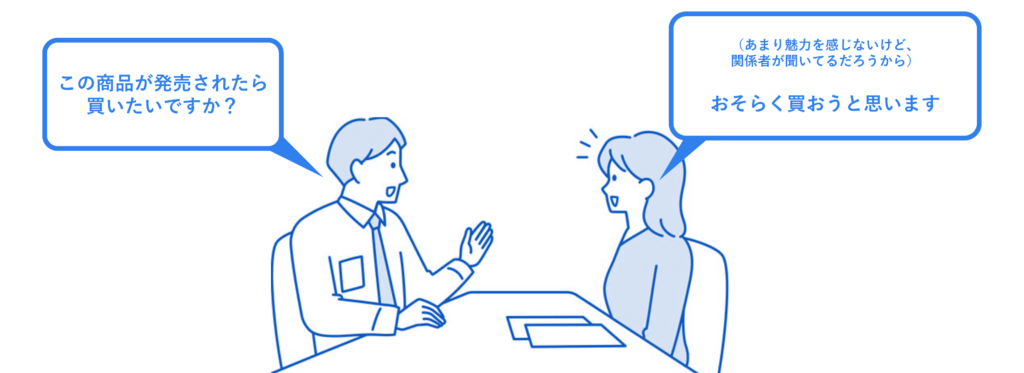

- 忖度(そんたく)の可能性

インタビューでは、調査対象者が企業の担当者であるあなたに配慮し、「なんとなくいい感じに話しておこう」というバイアスがかかる可能性があります。面と向かって「その商品は要りません」とは、なかなか言いにくいものです。 - ボリュームの欠如

定性調査は、あくまで少人数への深掘りです。その意見が「市場の総意」なのか「偏った少数の意見」なのかを区別できず、ビジネスインパクト(市場規模)を測ることができません。

定性調査は「仮説発見・構築」のための重要なヒントですが、ビジネスインパクトの確認や市場での受容性(ボリューム)の検証には、バイアスの少ない匿名の定量調査が不可欠なのです。

定量調査と定性調査の使い分けとは?:相互補完で調査の価値を最大化する

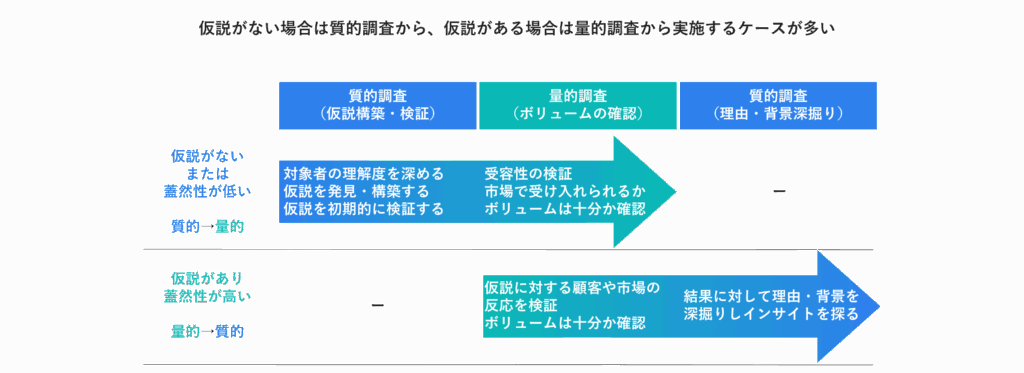

定量調査と定性調査は、どちらが良い・悪いという関係ではなく、相互補完的に使い分けることが極めて重要です。以下の表で、その違いと役割を整理します。

| 特徴 | 定量調査(量的調査) | 定性調査(質的調査) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 全体の傾向把握、効果測定、精緻な仮説検証 | 理由・原因の深掘り、アイデア・仮説の発見・構築 |

| 結果分析 | 「数字」で分析(アンケート) | 「言葉」で分析(インタビュー) |

| 対象 | 多くの人 | 深掘りしたい人(少人数) |

| 分析方法 | 統計学的分析(平均値、有意差など) | 1人ひとりの発言から分析・予測を行う |

仮説の状態に応じて、実施する順序を戦略的に使い分けましょう。

| パターン | 仮説の状態 | 実施順序 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 仮説がない/確信度が低い | これから仮説を立てる、または仮説に自信がない場合 | 定性 → 定量 | まず定性調査で仮説を発見・構築した後、定量調査でその仮説が市場に受け入れられるか、ボリュームは十分かを確認する。 |

| 仮説がある/確信度が高い | すでに確からしい仮説がある場合 | 定量 → 定性 | まず定量調査で仮説の検証とボリューム確認を行った後、その結果(例:A機能のニーズが高い)に対し、「なぜ?」という理由や背景を定性調査で深掘りする。 |

新規事業開発のプロセスでは、多くの場合「定性 → 定量」のパターンを取ります。

事業開発プロセスにおける定量調査の位置づけとは?

では、事業開発のプロセス全体で、定量調査はどのタイミングで、どのような役割を果たすのでしょうか。

仮説検証の「最終ステップ」としての定量調査

一般的な顧客調査と仮説検証は、以下の5ステップで進行します。

ペルソナやカスタマージャーニーマップに基づき、顧客課題と提供価値、解決策の仮説を設計します

(=定性調査①)

仮説に基づきターゲット顧客にインタビューを行い、仮説のズレや新たな発見点を探ります

インタビュー結果をもとに仮説を磨き上げ、サービス説明用のチラシ(モックアップ)などを作成します

(=定性調査②)

モックアップを見せながら再度インタビューを実施し、サービス仮説の利用意向や「利用しない理由」などを深掘りします

(=今回のテーマ)

ステップ4までで得られた精度の高い仮説が「ビジネスとして成立するか」を定量的に検証し、ビジネスインパクト(市場ボリューム)を測ります

このように、定量調査は「定性調査で磨き上げた仮説が、本当に市場で通用するのか」を数字で最終検証する、事業計画策定の「最終関門」に位置づけられるのです。

失敗しない定量調査の進め方とは?【設計から分析までの4ステップ】

ここからは、定量調査(アンケート調査)の具体的な「やり方」を、4つのステップに沿って解説します。特に、多くの人が陥りがちな「6つの致命的なミス」を回避することが、調査成功の鍵を握ります。

まずは知っておきたい、定量調査で陥りがちな6つのミス

調査を設計する前に、私たちが研修などで必ずお伝えする「アンケート調査の典型的な失敗パターン」を共有します。これを避けること自体が、調査設計の指針となります。

| 陥りがちなミス | なぜダメなのか? | |

|---|---|---|

| ミス1 | 目的の不明確化 「何を決めるか」を具体化せず、”知っていること”だけを確認してしまう。 | 「想定内」の一般論しか得られず、「結果はわかったが、新しい発見がない」という無意味な調査に終わる。 |

| ミス2 | アンケート万能論 回答者が答えられない質問(例:経験していない未来のこと)をしてしまう。 | 回答者はコンサルタントではない。答えようのない質問は、不正確なデータしか生まない。 |

| ミス3 | 設問の不備 「短すぎる質問文」「足りない選択肢」で、結果の信憑性が下がる。 | 回答者が「迷った末に、意図しない回答」をしてしまう。これでは正しいデータを集められない。 |

| ミス4 | 分析軸の欠落 集計段階で「AとBで比較したいのに、Aを聞く設問が抜けていた」と気づく。 | 分析したいセグメントを比較できず、表面的な分析しかできなくなる。 |

| ミス5 | サンプル数不足 クロス集計したら「分析したい層のサンプル数が10人しかいない」といった事態に陥る。 | サンプル数が少なすぎると、統計的な信頼性がなくなり、分析結果がただの「参考値」になってしまう。 |

| ミス6 | 全体集計での判断 全体集計(単純集計)だけを見て「当たり前の結果だ」と判断してしまう。 | 本当の発見はクロス集計に隠されている。全体集計だけで判断すると、重要なインサイトを見逃す。 |

ステップ1:リサーチを企画する(最重要)

調査の成否の8割は、この企画段階で決まります。調査の「設計図」であるリサーチ企画を徹底的に練り上げましょう。

1-1. マーケティング課題を「調査で明らかにできる項目」に分解する

まず、「何を解決したいのか」というマーケティング課題を、「アンケートで明らかにできる具体的な項目」にまで分解します。

マーケティング課題の分解例

| マーケティング課題 | 分解された具体的な課題 | アンケートで明らかにする項目例 |

|---|---|---|

| 新商品・サービスの受容性を確認し、マーケティング戦略を策定したい | 顧客課題は存在するか | ・顧客が抱える問題・課題の種類と大きさ ・現在の対応策とその問題点 |

| コンセプトは評価されるか | ・サービスの評価、利用・購買意向 ・サービスに対する価格感度 ・サービス選定時の重視ポイント | |

| どんな打ち手が有効か | ・普段の情報入手源(Promotion) ・意思決定プロセス(Place) |

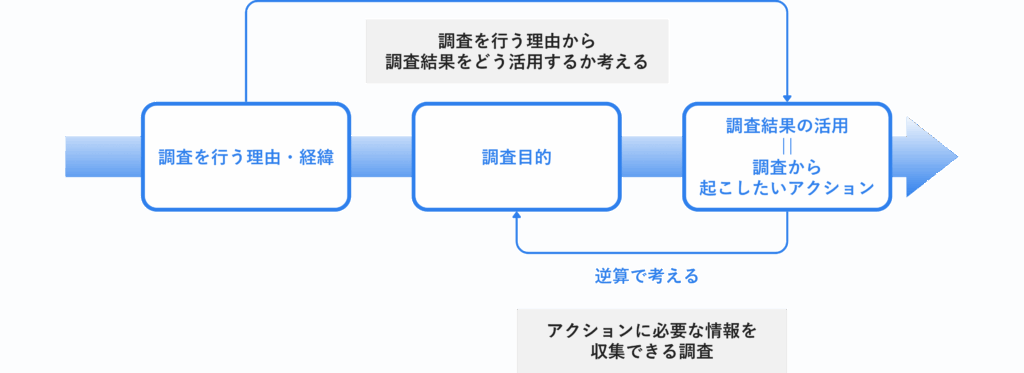

1-2. 「起こしたいアクション」から逆算して調査目的を明確化する

次に調査目的を設定しますが、ここで最も重要なのが「逆算思考」です。

- ダメな順序: 調査を行う → 結果が出る → 何に使えるか考える

- 良い順序: ①調査後に「起こしたいアクション」を決める → ②そのアクションに必要な「判断基準」を考える → ③それが「調査目的」となる

【講師の視点】

なぜ逆算が重要かというと、アクションに繋がらない調査をしてしまうのを防ぐためです。「調査結果からどういうアクションを起こしたいのか」を先に考えることで、その意思決定に必要な情報は何か、という観点から調査目的がシャープになります。

1-3. アクションに繋がる「良い仮説」を立てる

調査目的を検証するために「調査仮説」を設定します。仮説がないと、広く浅い情報しか集まらず、アクションに繋がりません。

「良い仮説」の3つの条件

- これまでの経験や分析から、ある程度確からしい

- 内容が具体的で、深く掘り下げられている(原因/理由まで踏み込んでいる)

- 具体的なアクション、解決策に結び付けやすい

| 仮説の例 | 判定 | なぜか? |

|---|---|---|

| 「商品の仕様に問題があったのではないか?」 | BAD | 漠然としすぎている。仮に正しくても「どの仕様」が悪いかわからず、アクションが決まらない。 |

| 「訴求した新機能が、顧客に重視されていないのではないか?」 | GOOD | 仮説が正しければ「訴求する機能を変更する」という具体的なアクションに繋げられる。 |

1-4. 「誰に」「何人」聞くかを決める(対象者・サンプルサイズ)

調査対象者(BtoB事業での注意点)

BtoB事業の場合、企業内には複数の関係者が存在し、それぞれの立場で意見が異なります。

- エンドユーザー(現場の利用者): 「使いやすさ」を重視

- 購買意思決定者(決裁者): 「価格」「ROI」「導入実績」を重視

- 口添え人(インフルエンサー): 決裁者と利用者の間に立つ人

「誰」の意見を検証したいのかを明確にし、対象者を設定する必要があります。

比較する軸(クロス軸)の決定

「ミス6」を回避するため、企画段階で「何を比較対象にするか(クロス集計の軸)」を決めておきます。

- 属性軸: 業種、企業規模、役職、決裁権の有無など

- 購買行動軸: 利用ブランド(自社/競合)、利用頻度(ヘビー/ライト)など

- 意識軸: NPS(推奨者/批判者)、継続購入意向、重視点など

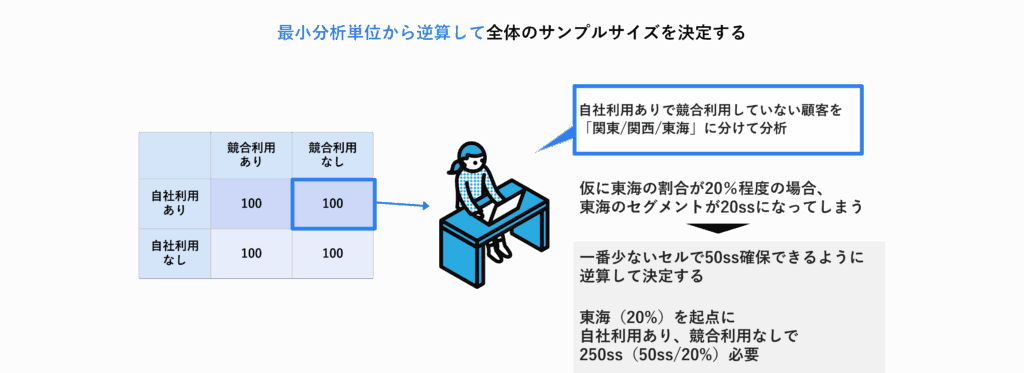

割付(わりつけ)とサンプルサイズ

「ミス5(サンプル数不足)」を防ぐため、「最小分析単位」から逆算して全体のサンプルサイズを決定します。

【講師の視点】

例えば、「自社ユーザー」の中でも「東海エリア」の層を分析したい、とします。この「東海エリア」の層が一番少なくなりそうだと予測し、「この最小セルでも最低50サンプルは確保したい」と決めます。過去のデータから、この層の出現率が仮に20%だとすると、50ss ÷ 20% = 250ss となり、このセグメント全体で250サンプルを集める必要がある、と逆算で決定します。

ステップ2:調査票を作成する

リサーチ企画(設計図)が固まったら、調査票(アンケート)を作成します。以下の6ステップで、回答者の負担を減らし、質の高いデータを集めることを目指します。

仮説を検証するために必要な質問項目を洗い出す

報告ストーリーを考え、項目を20〜30問程度に絞り込む

「簡単→複雑」「事実→意識」「全体→個別」など、回答しやすい流れを意識する

単一回答(SA)、複数回答(MA)、マトリクス形式など、質問内容に合った形式を選ぶ

「1質問1テーマ」の原則を守り、誘導的な表現を避け、MECE(モレなくダブりなく)な選択肢を用意する

関係者や対象者に近い数名で“必ず”試行し、作成者の「思い込み」を排除し、設問を修正する

ステップ3:実査する

企画した設計に基づき、WEBアンケートなどを実施し、データを回収します。BtoB調査などでサンプル集めが困難な場合は、業界のプラットフォーマーと提携するなどサンプルを集めるための工夫も必要となります。

ステップ4:集計・分析する

データの集計・分析こそ、定量調査の真価が問われるフェーズです。

なぜ「クロス集計」が重要なのか?

「ミス6」で触れたように、初心者が最も陥りがちなのが、全体集計(単純集計)だけで判断してしまうことです。

【講師の視点】

例えば、あるシステムの市場で、単純集計の結果、シェア1位がシステムAである情報と、最も重視される項目1位の「価格」という2つのデータがあったとします。これだけ見ると、「システムAは”価格”で選ばれている」と結論づけてしまいがちです。

しかし、「利用しているシステム」と「重視項目」でクロス集計をすると、システムA利用者は「価格」をほとんど重視しておらず、実際は「営業担当者との関係性」や「使いやすさ」で選んでいる、という全く逆の真実が見えてくるといった違いが見えてくるのです。

本当のデータ分析は、全体集計の先にある「クロス集計」にあります。セグメントごとの違いを発見することで、初めて具体的なアクションに繋がるインサイトが得られるのです。

「だから何?(So What?)」で示唆を導き出す

データ分析では、単に数字を眺めるのではなく、以下のステップで考察を深めます。

- 調査目的・仮説の再確認: 「何を明らかにしたかったのか」に立ち返る。

- 仮説検証・深掘り: クロス集計をもとに、仮説が正しかったか、間違っていたかを確認する。データに違和感がないか、新たな発見はないかを探る。

- 「だから何?(So What?)」の繰り返し:

- 「システムA利用者は営業力で選んでいた」→だから何?→「価格競争ではなく、営業の属人性を標準化・強化する施策が有効だ」

- このように、結果に対して「だから何?」を繰り返し、具体的なアクションに繋がる示唆を導き出します。

- 結論・ストーリーを固める: リサーチ課題に対する結論を出し、ステークホルダーに伝えるための報告ストーリーを組み立てます。

- レポート作成: ストーリーラインに沿って、メッセージが伝わるグラフを作成し、レポートを完成させます。

まとめ:定量調査で、事業計画の不確実性をなくす

新規事業開発において、定量調査は、これまで定性調査で積み上げてきた「仮説」を、「市場全体で通用する確かな根拠」へと昇華させるための、不可欠な羅針盤です。

- 定量調査の役割とは?:

定性調査で磨き上げた仮説のビジネスインパクト(ボリューム)を測る最終検証ステップです。 - 定量調査で何がわかるのか?:

事業計画で不明確だった市場規模、受容性、価格感度、顧客の重視点といったパラメーターを「数字」で明らかにします。 - 定量調査の効果とは?:

統計的な「根拠(エビデンス)」に基づいた事業計画は、ステークホルダーの納得感を引き出し、迅速な意思決定を可能にします。

今回ご紹介した4つのステップと「6つのミス」の回避策を実践すれば、あなたも今日から、事業成功の確度を飛躍的に高める定量調査を開始できます。確固たるデータを味方につけ、自信を持って次のステップに進んでください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 定量調査と定性調査、どちらを先にやるべきですか?

A. 仮説の状態によります。明確な仮説がなければ、まず定性調査で仮説を「発見」します。確からしい仮説がすでにあれば、定量調査でその仮説の「検証」と規模の確認を先に行います。

Q2. BtoB調査では、誰を対象にすべきですか?

A. 調査目的によりますが、「誰に聞くか」の定義が重要です。BtoBでは「エンドユーザー(利用者)」「購買意思決定者(決裁者)」「口添え人(インフルエンサー)」で重視点が異なるため、目的を明確にして対象者を設定します。

Q3. 必要なサンプルサイズはどのくらいですか?

A. 闇雲に「1000サンプル」と決めるのは危険です。分析したい「最小の分析単位(セグメント)」から逆算します。例えば「ヘビーユーザー×東海エリア」層で最低50サンプル必要なら、その層の出現率から全体の必要サンプル数を決定します。

Q4. 全体集計の結果が「当たり前」でした。調査は失敗ですか?

A. 失敗ではありません。本当の発見は「クロス集計」にあります。全体集計は当たり前の結果になりがちです。「利用者×非利用者」や「重視点別」などでクロス集計することで、全体では見えなかった具体的なアクションのヒントが隠されています。

Q5. 定性調査(インタビュー)で「買いたい」と言われました。定量調査は不要ですか?

A. 必要です。インタビューでは「忖度(そんたく)」が発生し、本音と異なるポジティブな回答が出がちです。匿名の定量調査でバイアスを排除し、本当に購入意向があるか(=ボリュームがあるか)を検証する必要があります。

関連記事

【事業開発の進め方シリーズ】

前の記事:事業開発の進め方⑭:新規事業を成功に導く事業計画書の作り方|戦略を数値化し実行を確約する9ステップ【完全ガイド】

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。