「競合他社との価格競争に疲弊している…」

「新しい事業を立ち上げたいが、既存市場はすでに飽和状態だ…」

事業開発を担当する中で、このような「レッドオーシャン(血みどろの競争市場)」での戦いに限界を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そうした競争から脱し、競争のない未開拓市場を自ら創造する「ブルーオーシャン戦略」について、その要約から具体的な実践フレームワーク、そして戦略を成功に導くための要点までを、徹底的に解説します。

本記事を最後まで読むことで、ブルーオーシャン戦略とは何か、そしてそれを実現するための核心的な考え方である「バリューイノベーション」や、具体的な分析手法である「戦略キャンバス」「ERRCグリッド」の使い方を深く理解し、自社の事業開発に応用するためのヒントを得ることができます。

ブルーオーシャン戦略の柱となるのは、「価値(バリュー)を高めながらコストを下げる」という一見矛盾した活動を両立させる「バリューイノベーション」の考え方です。本ガイドは、W・チャン・キム氏とレネ・モボルニュ氏によって提唱された経営戦略論をベースに、実践的なステップを解説していきます。

ブルーオーシャン戦略を理解する前に:既存の競争ルール「レッドオーシャン戦略」とは?

ブルーオーシャン戦略の革新性を深く理解するためには、まず私たちが普段戦っている市場、すなわち「レッドオーシャン」の戦い方を知る必要があります。このレッドオーシャンでの戦い方の代表格が、経営学者マイケル・ポーターが提唱した「競争戦略」です。

ポーターの理論では、持続的に高い利益を上げることが戦略のゴールとされ、そのために業界構造を分析し、自社が取るべき基本戦略を以下の3つから選択します。

1. コストリーダーシップ戦略

他社よりも低いコストで製造・提供することで競争優位を築く戦略です。この戦略の根幹をなすのが「規模の経済」と「経験曲線」という2つの効果であり、業界で圧倒的なシェアを持つトップ企業が取りやすいとされます。

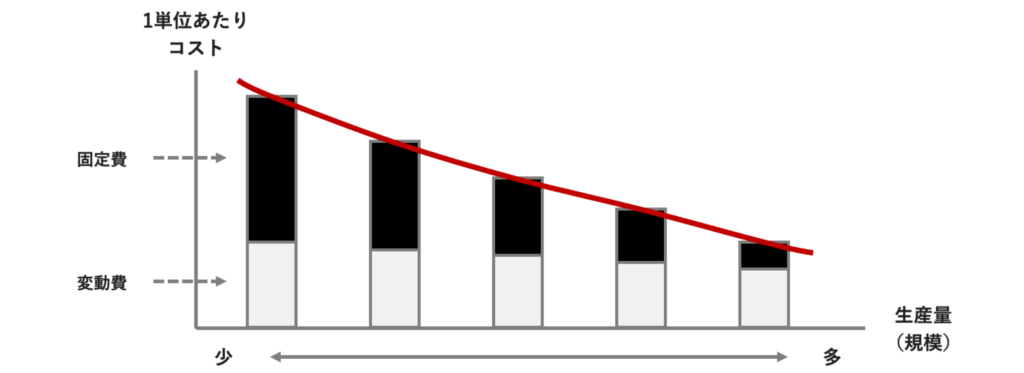

規模の経済とは?

事業規模が大きくなるほど、製品一つあたりのコストが小さくなる効果です。例えば、1億円の設備投資をした工場で製品を1,000個作れば、製品1個あたりの設備コストは10万円ですが、10万個作れば1万円にまで下がります。このように、大量生産によって固定費を薄めることで、圧倒的なコスト優位性を築きます。

経験曲線とは?

累積生産量が増加するにつれて、作業者の習熟やプロセスの改善が進み、製品一つあたりのコストが減少していく効果です。「作れば作るほど上手くなる」という経験則をコストに反映したもので、累積生産量が2倍になると、コストが20〜30%下がるとも言われています。

【講師の視点】

よくある誤解ですが、コストリーダーシップ戦略は「売値を安くする(安売り)戦略」ではありません。あくまで「コスト構造が低い」ことを指します。例えば、同じ300万円の自動車でも、A社の製造コストが200万円(利益率33%)、B社が220万円(利益率26%)であれば、A社の方が高い収益性を維持できます。この優位性が本質です。

2. 差別化戦略

製品やサービスの独自性を打ち出し、顧客がその違いに価値を見出し、割増価格を支払うことで優位性を築く戦略です。単に他社と違う機能を提供するのではなく、「このブランドだから欲しい」「このサービスでなければならない」と顧客に感じさせることが差別化の本質です。

【講師の視点】 「他社と違うこと」が差別化ではありません。重要なのは、顧客がその違いを明確に価値として認識しているかです。買い手が価値を認めなければ、それは単なる「異質」なだけで、戦略的な差別化とは言えません。

3. 集中戦略

特定の顧客層や地域、製品ラインに経営資源を集中させ、その狭い市場で低コストまたは差別化を実現する戦略です。

なぜコストリーダーシップと差別化は両立が難しいのか?

ポーターの競争戦略の大きな前提は、「価値(差別化)」と「低コスト」はトレードオフの関係にあるという点です。なぜなら、両戦略が求める方向性は構造的に矛盾しているからです。

- コストリーダーシップ戦略は、規模の経済や経験曲線の効果を最大化するために、できるだけ多くの顧客に受け入れられる標準的な製品を、大規模な市場で大量に販売することを目指します。市場を広げ、生産量を増やすことが至上命題となります。

- 一方、差別化戦略は、特定の顧客層に深く刺さる独自の価値を提供するため、製品の機能追加や高品質化、手厚いサービスなど、コスト増につながる活動を必要とします。また、ターゲットを絞り込むため、市場規模は限定的になりがちです。

このように、「市場を広げてコストを下げる」コストリーダーシップと、「市場を狭めて価値を上げる」差別化は、ベクトルが正反対なのです。両方を中途半端に追う「二兎追う者は一兎をも得ず」の状態に陥ることが、レッドオーシャンでの最も危険な罠だとされています。

この競争戦略の根本的なジレンマ、「価値か、コストか」というトレードオフを乗り越えようとすることこそが、ブルーオーシャン戦略の本質なのです。

ブルーオーシャン戦略の基本概念とは?

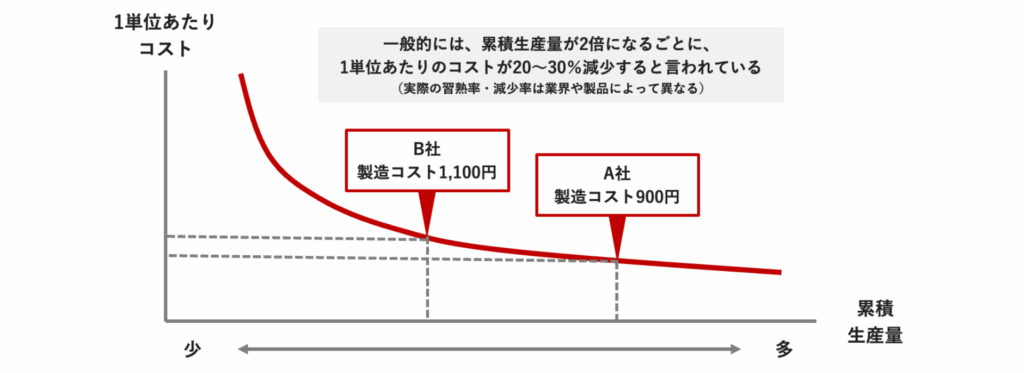

レッドオーシャンでの消耗戦。そのゲームのルール自体を大きく変えるのが、ブルーオーシャン戦略です。

ブルーオーシャン戦略とは何か?

ブルーオーシャン戦略とは、新規需要を主体的に創造し、競争がまだ存在しない市場空間(ブルーオーシャン)を作り出すための一連の戦略論です。

私たちが一般的にイメージする「市場」は、すでに多くの競合が存在し、限られたパイを奪い合う「レッドオーシャン(血みどろの海)」です。そこでの戦いは、競合他社をいかに打ち負かすか、という競争戦略が中心となります。

しかし、ブルーオーシャン戦略が目指すのは、その競争戦略そのものを無関係なものにすることです。既存の市場の境界線に捉われず、それを引き直すことで、競争のない新しい市場空間を意図的に生み出すことを目的としています。

【講師の視点】 「ブルーオーシャンでは競争は存在しないのか?」と問われると、答えはNoです。自ら仕掛けた新しい需要には、当初は競合はいません。しかし、その市場が魅力的であれば、いずれは競合が参入します。ブルーオーシャン戦略の真髄は、単に新しい市場を見つけることだけではなく、当初の仕掛け方によって、長期間にわたって競争が起きにくい状況を意図的に創り出すことまでを含んだ、持続的な戦略アプローチなのです。

レッドオーシャン戦略との根本的な違いは何か?

ブルーオーシャン戦略とレッドオーシャン戦略の根本的な違いを比較してみましょう。

| 項目 | レッドオーシャン戦略 | ブルーオーシャン戦略 |

|---|---|---|

| 市場 | 限られた市場を競争相手と奪い合う | 競争のない市場を主体的に創造する |

| 目標 | 競争に勝つ | 新しい需要を主体的に創造する |

| 競争環境 | 既存の競争相手を意識し激しく戦う | 市場の境界線を引き直し、競争のない市場空間を切り開く |

| 価値とコスト | 価値とコストがトレードオフの関係になる | 価値を高めながらコストを押し下げる(両立を目指す) |

| 基本戦略 | 差別化か低コストのどちらかを選ぶ | 差別化と低コスト両方を追求する |

新規事業開発において、既存の競合と同じ土俵で戦うのではなく、全く新しい土俵を創り出すこと。それがブルーオーシャン戦略の核心です。

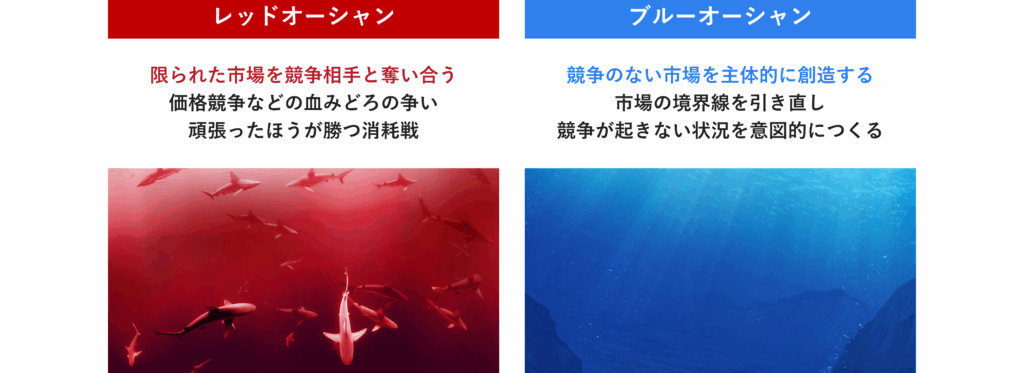

ブルーオーシャン戦略の核心「バリューイノベーション」とは何か?

なぜブルーオーシャン戦略は、「差別化」と「低コスト」という二律背反を両立できるのでしょうか。その秘密が、核心的な考え方である「バリューイノベーション」にあります。

バリューイノベーションの定義とは?

バリューイノベーションとは、コストを押し下げながら、同時に買い手(顧客)にとっての価値を高めている状態を指します。

- 価値を高める方法

業界ではこれまで提供されてこなかった、あるいは未知であった要素を新たに取り入れる(創造する)。 - コストを下げる方法

業界で「常識」とされてきた競争要素(サービスや機能)を大胆に削ぎ落とす。

レッドオーシャン戦略が「競合に勝つため」に機能やサービスを足し算していく結果、高コストになりがちなのと対照的です。

バリューイノベーションは、既存の常識を疑い、「本当に顧客が価値を感じるものは何か?」を問い直し、リソースをそこに集中させることで、「価値向上」と「コスト削減」の同時追求を目指します。

バリューイノベーションはどのように実現するのか?

このバリューイノベーションを、単なる思いつきや偶然ではなく、システマティックに実現するために開発されたのが、以下の2つのフレームワークです。

目的: 市場空間の現状、競合他社の投資状況、顧客が享受している価値を視覚化します。

目的: 業界の常識を見直し、新しい価値曲線を具体的に描き出すためのアクションを整理します。

次章から、これら2つの強力なフレームワークの使い方を具体的に見ていきましょう。

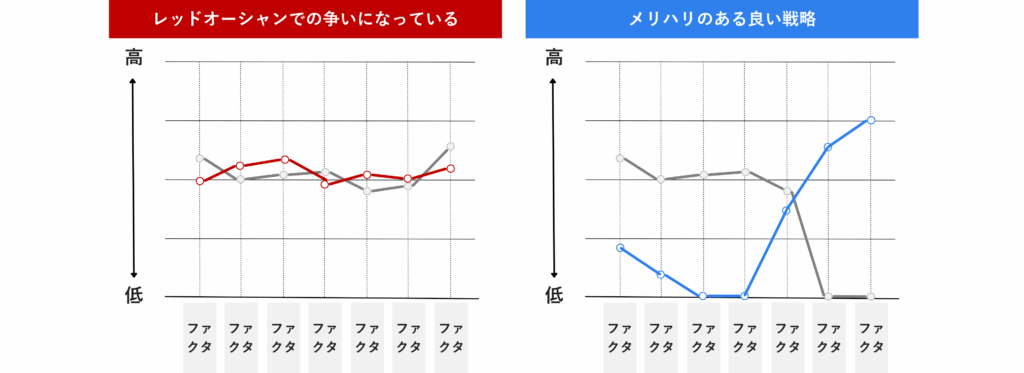

STEP 1 – なぜ「戦略キャンバス」で現状を視覚化するのか?

ブルーオーシャン戦略の第一歩は、自分たちが今いる「レッドオーシャン」の現状を正確に把握することから始まります。そのために使うのが「戦略キャンバス(Strategy Canvas)」です。

戦略キャンバスとは何か?

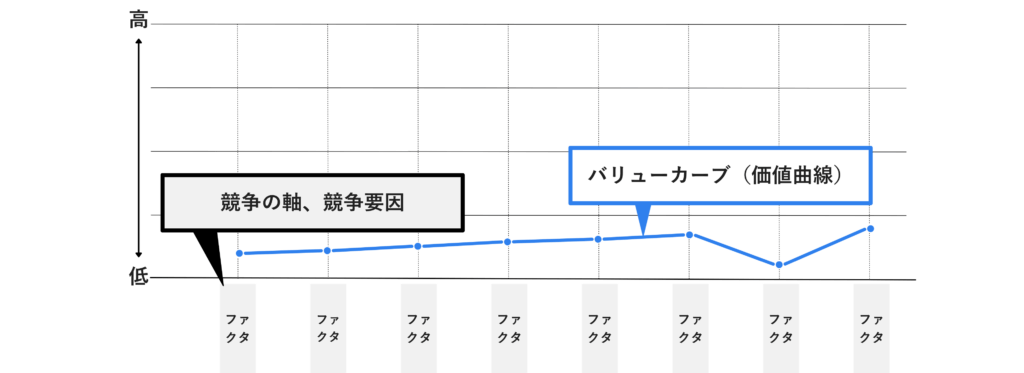

戦略キャンバスとは、業界の競争状況と、競合他社が顧客にどのような価値を提供しているかを視覚化するための分析ツールです。

- 横軸

業界において競合が力を入れている「競争要因(ファクタ)」を並べます。- (例:価格、品質、機能、アフターサービス、ブランド力など)

- 縦軸

各競争要因に対して、各社がどの程度の水準(リソースを投入)しているかを「高」「低」で示します。 - バリューカーブ

各社のプロットした点を線で結んだものを「価値曲線(バリューカーブ)」と呼びます。

レッドオーシャンにいる競合他社は、お互いを意識するあまり、このバリューカーブが非常に似通った形状になる傾向があります。

戦略キャンバスはどのように作成するのか?

戦略キャンバスは、現状分析(As-Is)と新戦略(To-Be)の有効性チェックの両方に活用できます。

- まず、横軸に並べる「競争要因」を洗い出します。

- 「顧客に提供する価値や機能」から選ぶと考えやすいです。「基本機能(不可欠なもの)」と「付加機能(あると有利なもの)」に分けて考えるとヒントになります。

- 一般的に8〜15程度のファクタが目安とされています。

【講師の視点】 新規事業で業界の競争要因が分からない場合、最も手っ取り早いのは現場の営業担当者に聞くことです。「お客様は、競合のA社と比べて、うちのサービスのどこを評価・比較していますか?」と尋ねれば、顧客が価値を判断しているリアルな競争要因が見えてきます。

- 主要な競合他社と自社が、各要因にどれだけのリソースを投入しているか、顧客にどれだけの価値を提供しているかを評価し、プロットします。

- 数値化できるものは数値化し、定性的なもの(デザイン性など)は相互比較で相対的にプロットします。

- 各社の点を線で結び、バリューカーブを描きます。

- もし自社と競合のバリューカーブがそっくりなら、それは顧客から見ても違いが分かりにくい「レッドオーシャン」にいる証拠です。

- 戦略キャンバスの目的は、競合他社とは全く異なる、新しいバリューカーブを描き出すことです。

- 競合が力を入れている要因をあえて「下げ」、競合が無視している要因を「上げる」ことで、独自の形状を目指します。

では、具体的にどのようにして新しいバリューカーブを描くのか? そのための思考ツールが、次の「ERRCグリッド」です。

STEP 2 – どのように「ERRCグリッド」で新たな価値を創造するのか?

戦略キャンバスで現状を把握したら、次はいよいよ「バリューイノベーション」を起こすための具体的なアクションプランを策定します。ここで使用するのが「ERRCグリッド」、または「4つのアクションフレームワーク」と呼ばれるものです。

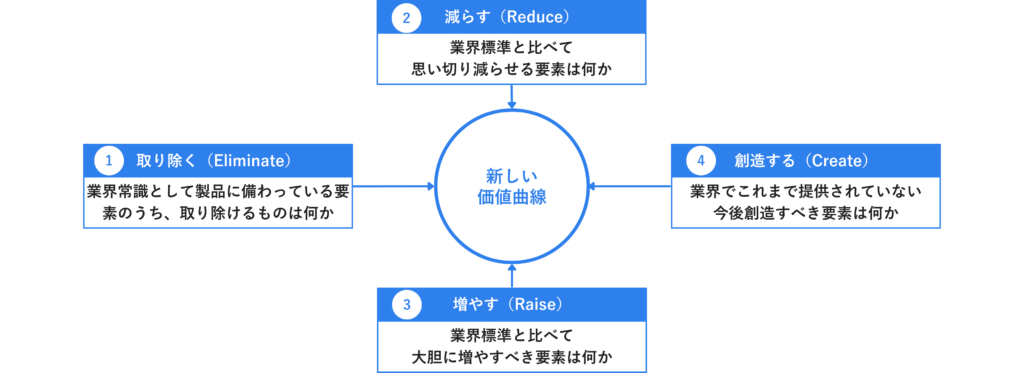

ERRCグリッドは、業界のこれまでの「常識」から意図的に距離を置き、買い手に提供する価値をゼロベースで見直すためのフレームワークです。

「取り除く(Eliminate)」「減らす(Reduce)」「増やす(Raise)」「創造する(Create)」の4つの問いに答えることで、リソース投入のメリハリをつけ、差別化と低コストを同時に追求します。

| アクション | 目的 | 重要な問い |

|---|---|---|

| ① 取り除く (Eliminate) | 資源投入を減らす(コスト削減) | 業界常識として備わっている要素のうち、取り除けるものは何か? |

| ② 減らす (Reduce) | 資源投入を減らす(コスト削減) | 業界標準と比べて思い切り減らせる要素は何か? |

| ③ 増やす (Raise) | 資源投入を増やす(価値向上) | 業界標準と比べて大胆に増やすべき要素は何か? |

| ④ 創造する (Create) | 資源投入を増やす(価値向上) | 業界でこれまで提供されていない、今後創造すべき要素は何か? |

「取り除く」「減らす」のアクションがコスト削減に貢献し、「増やす」「創造する」のアクションが顧客価値の向上(差別化)に貢献します。

多くの企業が「増やす」「創造する」ばかりに目を奪われ、高コストな製品・サービスを生み出しがちですが、ERRCは「何を捨てるか」を明確に問いかける点に強みがあります。

ブルーオーシャン戦略にはどのような成功事例があるか?

では、これらのフレームワークを活用し、ブルーオーシャンを切り開いた成功事例をいくつか見ていきましょう。

事例1:QBハウス(理容業界)

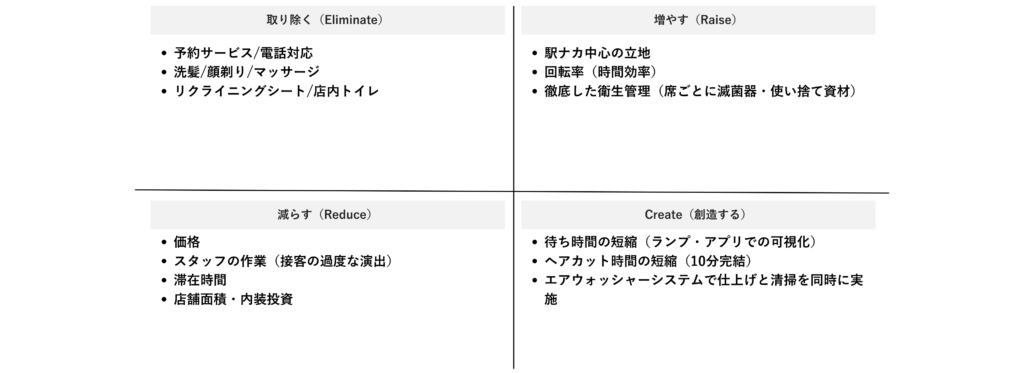

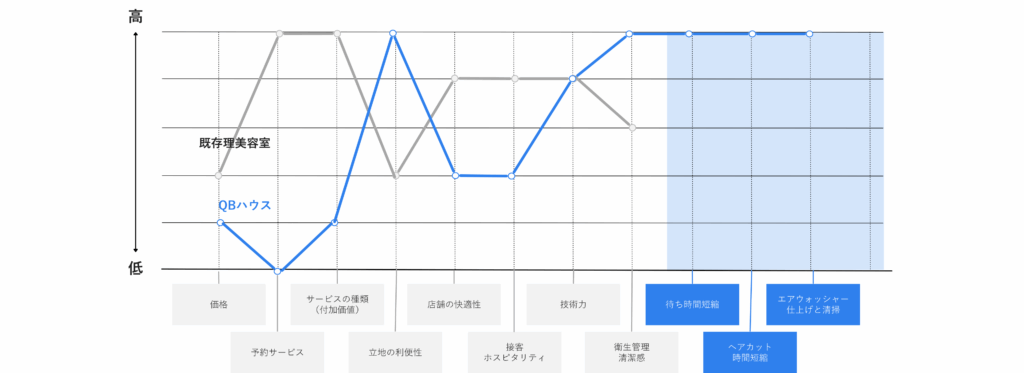

1000円カット(現在は1350円〜)で知られるQBハウスは、日本のブルーオーシャン戦略の代表例です。

従来の理髪店(レッドオーシャン)は、「シャンプー」「シェービング」「マッサージ」「予約対応」など、多くのサービスを「増やす」方向で競争していました。

QBハウスは、ERRCを用いてこの常識を覆しました。

- 取り除く (E): シャンプー、シェービング、マッサージ、予約、指名、長電話(すべて廃止)

- 減らす (R): スタッフの作業(カットに特化)、滞在時間(約10分)

- 増やす (R): 立地(駅ナカなど利便性の高い場所)、回転率

- 創造する (C): 「カットのみ」という新しい業態、エアウォッシャー(水を使わない洗髪)、混雑状況を示すシグナル(信号灯)

結果、「カットだけを短時間で安く済ませたい」という、従来の理髪店が満たせていなかったビジネスマンや多忙な人々の新しい需要を創造し、圧倒的な低コストと高い利便性(価値)を両立させました。

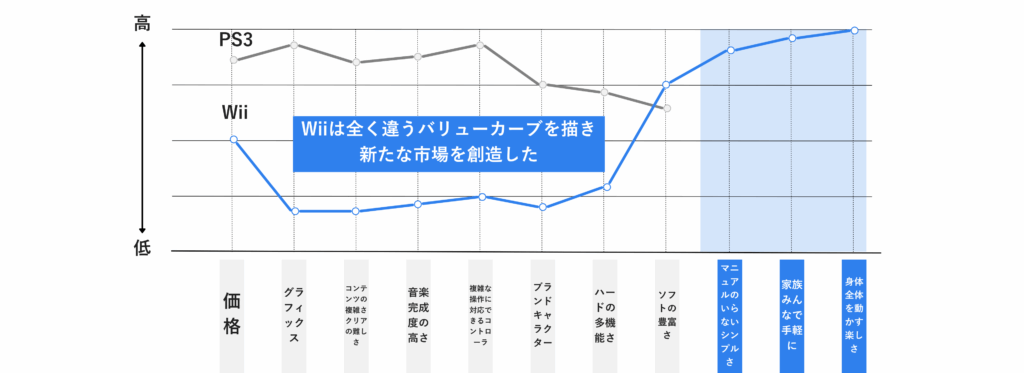

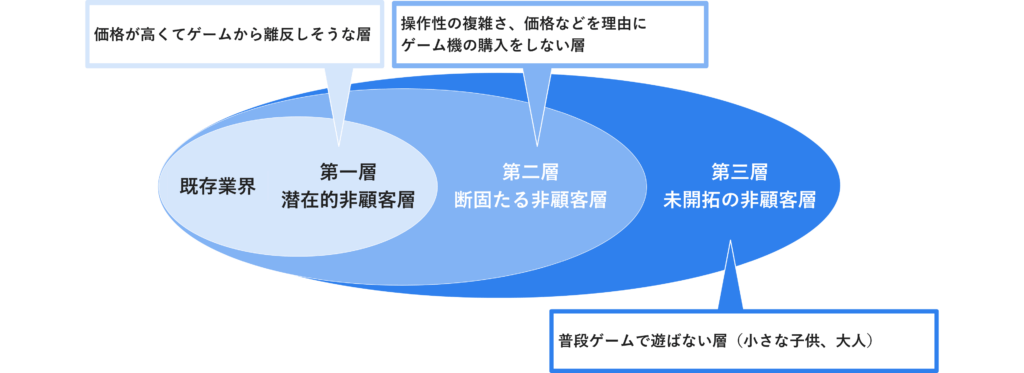

事例2:任天堂「Wii」(ゲーム業界)

2000年代半ばの家庭用ゲーム機市場は、ソニー(PlayStation)とマイクロソフト(Xbox)が、「高画質グラフィック」「高性能CPU」といった競争要因で激しく争うレッドオーシャンでした。

任天堂は、この競争から一歩引き、戦略キャンバスを全く異なる形状に描き直しました。

- 取り除く (E) / 減らす (R): 当時最先端のグラフィック性能、CPUパワー、DVD再生機能(競合より大幅にコストダウン)

- 増やす (R) / 創造する (C): 「Wiiリモコン」による直感的な操作性、家族や友人と一緒に遊べる体感型ゲーム、ゲームをしない層(ライトユーザーや高齢者)へのアピール

高性能化競争に背を向け、「家族みんなでリビングで遊べる」という新しい価値を創造。これにより、それまでゲーム機の顧客ではなかった層(非顧客層)を大量に取り込み、巨大なブルーオーシャンを切り開きました。

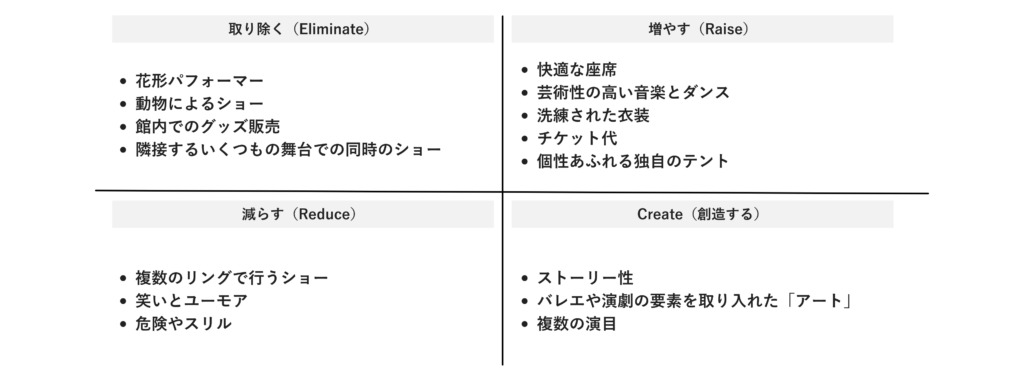

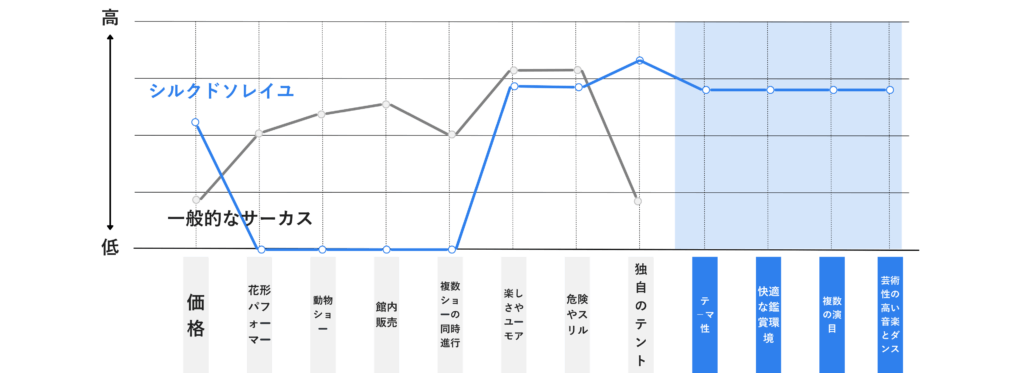

事例3:シルク・ドゥ・ソレイユ(サーカス業界)

ブルーオーシャン戦略の書籍で最も象徴的に取り上げられるのが、カナダのエンターテイメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ」です。

彼らが参入した当時のサーカス業界は、児童の最大の娯楽であったテレビやゲームに押され、衰退産業(レッドオーシャン)とされていました。

- 取り除く (E): 動物を使ったショー(コストと倫理的批判を排除)、スターパフォーマー(高額な契約金を排除)

- 減らす (R): 複数のリング(3舞台)で行うショー(焦点を一つに絞る)

- 増やす (R): 快適な座席、芸術的な音楽と照明、洗練された衣装

- 創造する (C): ストーリー性のある公演、バレエや演劇の要素を取り入れた「アート」としてのサーカス

シルク・ドゥ・ソレイユは、従来のサーカスの「子供向け」のイメージを払拭し、「演劇」や「オペラ」を鑑賞するような高単価な大人のエンターテイメントという、全く新しい市場を創造しました。サーカスと演劇の「いいとこ取り」をしたバリューイノベーションの典型例です。

優れたブルーオーシャン戦略にはどのような特徴があるか?

これらの成功事例のように、優れたブルーオーシャン戦略(新しいバリューカーブ)には、共通する3つの特徴があります。

- メリハリ (Focus) 優れた戦略には必ず「メリハリ」があり、それは戦略キャンバス上に鮮明に表れます。競合と全方位で戦うのではなく、「捨てる」要因は大胆に捨て(下げ)、「力を入れる」要因は明確に(上げ)ます。バリューカーブが独自の形状を示すことが重要です。

- 高い独自性 (Divergence) ブルーオーシャン戦略のバリューカーブは、業界標準のカーブとは全く異なる形状を示します。もし他社と似ているならば、それはまだレッドオーシャンの競争論理に囚われている証拠です。

- 訴求力のあるキャッチフレーズ (Compelling Tagline) 戦略が優れている場合、そのサービスの中身と価値を正しく表現する、明快で人々の心に強く訴えかけるメッセージ(キャッチフレーズ)を打ち出せることが多いです。

「シャープ:プラズマクラスターはシャープだけ」

発売1年で60万台販売

※空気清浄機は年間150万台の市場

「花王アタックNEO:すすぎ1回お洗濯」

発売1ヶ月で 1000万本出荷

洗剤市場の2桁シェア確保 / 年間200億円規模の売上

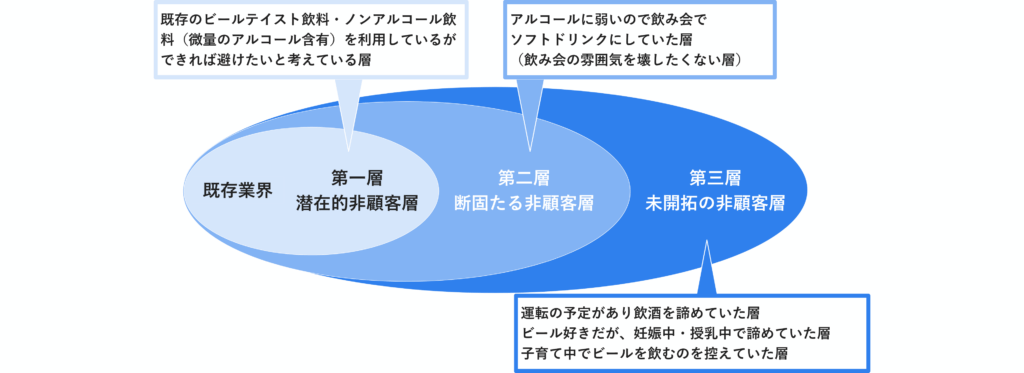

「キリンフリー:世界初、アルコール0.00%」

2009年ヒット番付西の横綱に選定

1年目に400万、2年目に500万ケースを売り上げた

発売前のノンアルコールビール(アルコール度数0.1-0.5%)は大手4社で250万ケース程度

なぜ「非顧客層」に着目する必要があるのか?

新しい市場を切り開こうとする際、最も恐れるべきが「規模のリスク」です。

【講師の視点】 「これはブルーオーシャンだ!」と意気揚々と飛び込んでみたら、市場が小さすぎて事業が成り立たない「ただの水たまり」だった、という事態は新規事業開発でよく起こります。

この「水たまり」を避け、創造する需要を最大化するために、ブルーオーシャン戦略では「非顧客層(Non-Customers)」に目を向けることの重要性を説いています。

既存の業界が注目するのは、常に「既存顧客」です。どうすれば既存顧客の満足度を上げるか、どうすれば競合から顧客を奪うか、という議論に終始しがちです。

しかし、ブルーオーシャン戦略では、既存顧客間の「違い」ではなく、なぜ彼らが「非顧客」であるのか、その共通の理由を探ります。

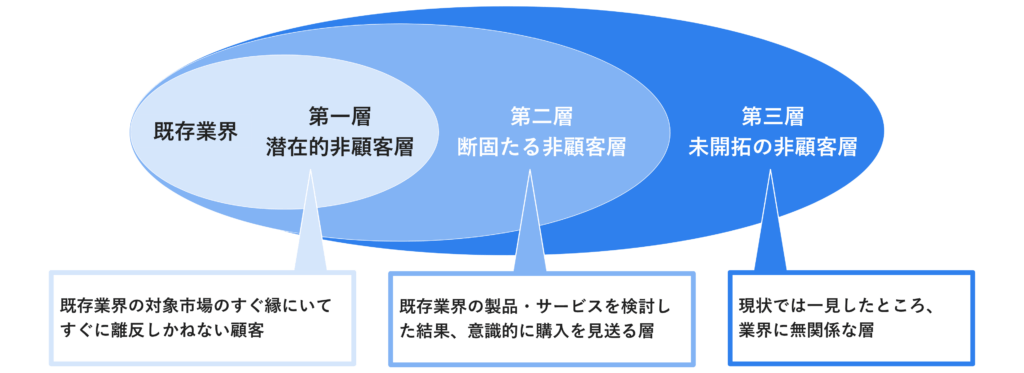

非顧客層の三層構造とは?

非顧客層は、市場との距離感によって以下の三層に分けられます。

- 第一層:潜在的非顧客層

- 既存業界の市場のすぐ縁にいる人々。より良い選択肢があればすぐに離反してしまう層。

- (例:従来の理髪店は高い・時間がかかると感じ、利用頻度を減らしている人 → QBハウスが獲得)

- 第二層:断固たる非顧客層

- 既存業界の製品・サービスを検討した結果、意識的に「買わない」ことを選択した人々。

- (例:ゲーム機は操作が複雑で高価だから、自分には無関係だと購入しない人 → Wiiが獲得)

- 第三層:未開拓の非顧客層

- 現状では、一見したところ業界とは全く無関係だと思われている人々。

- (例:運転の予定があり飲酒を諦めていた層 → キリンフリーが獲得)

Wiiは第二層や第三層を、QBハウスは第一層をうまく取り込むことで、既存の市場規模からは予測もできないような巨大な需要を掘り起こすことに成功しました。

非顧客層へのアプローチ例

Wiiの非顧客層へのアプローチ

キリンフリーの非顧客層へのアプローチ

ブルーオーシャン戦略を導入する上で何に注意すべきか?

ブルーオーシャン戦略は非常に強力なツールですが、魔法の杖ではありません。導入にあたってはいくつかの注意点があります。

なぜアイデアだけでなく「実行」が重要なのか?

ブルーオーシャン戦略は、「アイデア発想術」であると同時に「実行戦略」です。ERRCで「取り除く」「減らす」と決めたことは、たとえ社内の抵抗が大きくとも実行し、リソースを「増やす」「創造する」分野に再配分しなければなりません。

机上の空論で終わらせない、強力な実行力が伴って初めて、戦略は現実のものとなります。

【講師の体験談:戦略は完璧でも失敗するケース】

かつて、ある金融機関と組み、個人事業主でも通りやすい高金利の住宅ローンを開発したことがあります。戦略キャンバス上は、既存のローンとは全く違う、美しいバリューカーブを描けていました。しかし、結果は失敗。

なぜなら、チャネルである不動産会社の営業担当者にとって、「個人事業主のお客様は100回に1回しか来ない」ため、そのために複雑な商品を覚えるインセンティブがなかったのです。

このように、顧客への価値提供(バリューカーブ)が優れていても、それを提供するチャネル(流通経路)の関係者のインセンティブまで設計しないと、戦略は絵に描いた餅で終わってしまいます。

ブルーオーシャンは永遠に続くのか?

自社が苦労して切り開いたブルーオーシャンも、成功が明らかになれば、いずれ(数年単位で)競合他社が模倣し、参入してきます。

重要なのは、一度ブルーオーシャンを創って終わりにするのではなく、常に戦略キャンバスとERRCグリッドを用いて自社のバリューカーブを見直し、継続的にバリューイノベーションを仕掛け続けることです。

まとめ

本記事では、競争のない市場を創造する「ブルーオーシャン戦略」について、その核心である「バリューイノベーション」と、具体的なフレームワーク「戦略キャンバス」「ERRCグリッド」、そして「非顧客層」への着目という一連の流れを解説しました。

- ブルーオーシャン戦略とは、競争を無関係にする新しい市場を創造する戦略です。

- その核心はバリューイノベーション、すなわち「価値の向上」と「コストの削減」を同時に追求することにあります。

- 現状分析には「戦略キャンバス」を使い、自社と競合のバリューカーブを視覚化します。

- 新戦略の立案には「ERRCグリッド」を使い、「取り除く」「減らす」「増やす」「創造する」アクションを明確にします。

- 需要を最大化するため、既存顧客ではなく「非顧客層」に目を向け、彼らが購入しない共通の理由を探ります。

レッドオーシャンでの消耗戦から抜け出すためには、競合他社に勝つことではなく、顧客にとっての「価値」を根本から見直すことが求められます。ぜひ、これらのフレームワークを事業開発にお役立てください。

ブルーオーシャン戦略に関するFAQ

Q1: ブルーオーシャン戦略とニッチ戦略の違いは何ですか?

A1: ニッチ戦略は、既存市場(レッドオーシャン)の中の、大企業が狙わないような小さなセグメント(隙間)に特化する戦略です。一方、ブルーオーシャン戦略は、既存市場のセグメントを狙うのではなく、市場の境界線そのものを引き直し、全く新しい巨大な需要を創造することを目指します。狙う市場規模の大きさが根本的に異なります。

Q2: 中小企業でもブルーオーシャン戦略は可能ですか?

A2: 可能です。QBハウスの事例のように、必ずしも莫大な研究開発費や広告費を必要としないのがブルーオーシャン戦略の特徴です。むしろ、既存の業界の「常識」や「しがらみ」に囚われにくい中小企業やスタートアップこそ、バリューイノベーションを起こしやすい側面があります。

Q3: ブルーオーシャンはどのくらいの期間続きますか?

A3: 戦略の独自性や模倣困難性によりますが、永遠に続くブルーオーシャンはありません。Wiiが切り開いた市場も、スマートフォンの台頭によってやがてレッドオーシャン化しました。成功を持続させるには、次のバリューイノベーションを仕掛け続ける「動的戦略」が不可欠です。

Q4: 戦略キャンバスの「競争要因」がうまく見つかりません。

A4: まずは、顧客が製品やサービスを購入する際に「何を比較しているか」を徹底的にリストアップすることから始めてください。価格、機能、デザインといった直接的なものだけでなく、「購入のしやすさ(チャネル)」「アフターサービス」「ブランドの安心感」なども重要な競争要因です。現場の営業担当者にヒアリングするのも非常に有効な手段です。

Q5: バリューイノベーションと技術革新(テクノロジー・イノベーション)の違いは?

A5: 技術革新は、新しいテクノロジーを生み出すこと自体を指すことが多く、必ずしも市場での成功(=顧客価値)に直結するとは限りません。一方、バリューイノベーションは、技術の新規性に関わらず、あくまで「顧客価値の向上」と「コスト削減」を両立させた戦略を指します。Wiiは当時の最先端技術を使ったわけではありませんが、バリューイノベーションの好例です。

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。