「あのファミマの靴下、なんかすごいらしい。」

SNSでそんな投稿を見かけたのは数年前のこと。

コンビニの棚に、シンプルで静かなデザインのパッケージ。

そして小さく記されたロゴ──CONVENIENCE WEAR(コンビニエンスウェア)。

「ファミマで服?」

最初は誰もがそう思ったはずだ。

けれどその違和感は、やがて興味に変わった。

ある日、誰かが言った。

「キムタクが履いてたらしい。」

それは広告ではなかった。

企業が仕掛けたタイアップでも、プロモーションでもない。

木村拓哉がプライベートで履いていた──その“偶然のリアル”がSNSで広がり、ブランドの命運を変えた。

昔の“メジャー感”は、企業が上から作っていた

2000年代、日本のマーケティングは“テレビがすべて”だった。

ブランドが「誰もが知る存在」になるための最短ルートは、

国民的タレントをCMに起用し、マスメディアで一斉に流すこと。

その代表例が、SoftBank × SMAP のキャンペーン。

当時のソフトバンクは携帯キャリア3番手。

だがSMAPの出演を通じて、「国民的ブランド」として一気に地位を確立した。

“みんなが見ているCMに、みんなが知っている人が出ている”

──それが「メジャー感」の定義だった。

ビデオリサーチによると、2000年代初頭の日本人の平均テレビ視聴時間は

1日3時間を超えていた。SNSもYouTubeも存在せず、消費者は“受け取るだけ”の存在。

広告が流れれば、それが常識になった。

つまり、メジャー感は企業が上から作るものだった。

いま、メジャー感は“下から”生まれる

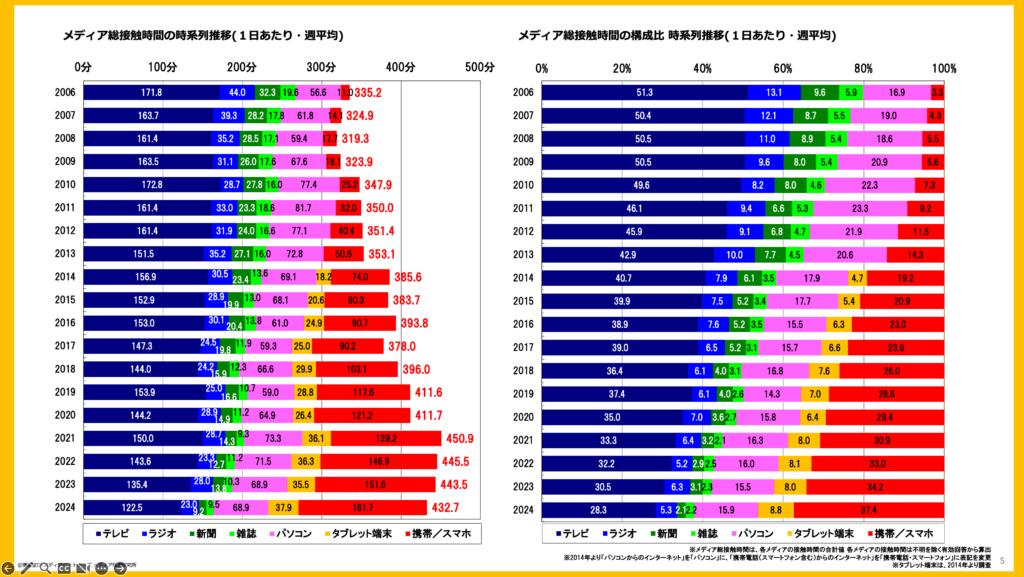

2024年の博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 「メディア定点調査2024」によれば、

日本人の1日あたりのスマートフォン接触時間は 161.7分、

テレビは 122.5分 にまで減少している。

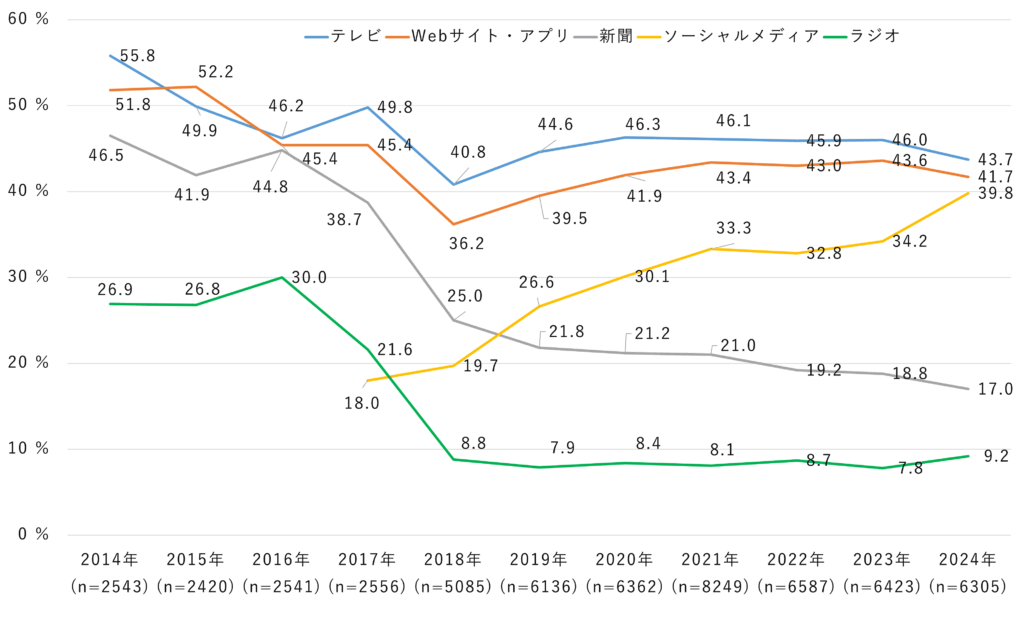

さらにモバイル総合研究所によると、

10〜30代の7割が「生活情報をSNSから得ている」と回答。

40代以上ではWebメディアやアプリが主流だが、

“自ら探し、見つける”スタイルが当たり前になっている。

情報の流れが逆転した。

かつては「企業が発信し、消費者が受け取る」構造。

いまは「生活者が探し、共感したものを広げる」構造だ。

だから、企業がどれだけ有名人を起用しても、消費者がそれを「リアル」だと感じなければ響かない。

権威よりも、誰が自然に使っているか。

そのリアルさこそが、現代のブランド信頼の源泉になっている。

ファミマの靴下に起きた“偶然のリアル”

ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」は、

デザイナー落合宏理氏(FACETASM)が監修し、2021年に誕生した。

コンセプトは「いい素材、いい技術、いいデザイン。」

コンビニに服を置く──それ自体が異例だった。

登場当初は、感度の高いファッション層にしか知られていなかった。

「おしゃれな人が“ネタとして”買う服」という印象。

マーケティング的に言えば、イノベーター層止まり。

だが、ある日を境に空気が変わる。

木村拓哉(キムタク)がファミマの靴下を履いていたという話題がSNSで拡散したのだ。

「木村拓哉さんなど著名人が着用してSNSで話題になり、

販売拡大の要因の一つになった」(東洋経済オンライン 2025年2月掲載)

同様の分析は、日経ビジネスの動画特集でも紹介されている。

「木村拓哉さんがファミマの靴下を着用していたことでも話題になり、

SNSで人気が拡大した」

つまり、複数の一級メディアが事実として “着用→話題化→売上拡大” の流れを確認している。

しかもこれは、広告ではない。

企業の仕掛けではなく、“偶然のリアル”。

その自然な着用が“社会的証明”となり、ブランドに本物のメジャー感を与えた。

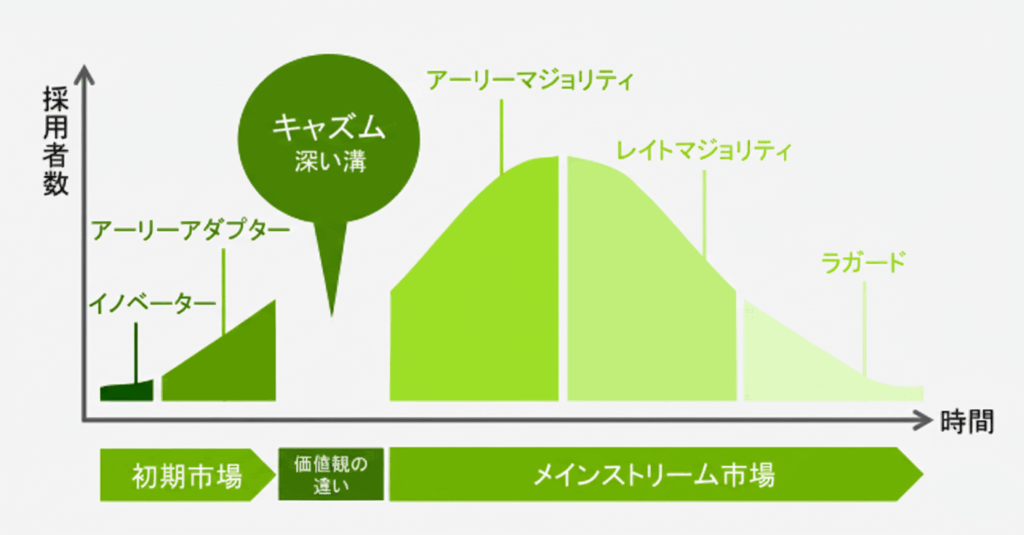

キャズム理論で読み解くファミマの成功

マーケティングの古典に「キャズム理論(Geoffrey A. Moore)」がある。

新しい商品やサービスは、まず感度の高いイノベーター層やアーリーアダプター層から広がっていく。

しかし、そこから一般層に広げる際には“深い溝(キャズム)”が存在する。

このキャズムが生まれる原因の一つは、

初期市場(イノベーター+アーリーアダプター)と

メインストリーム市場(アーリーマジョリティ+レイトマジョリティ)の間で、

購買動機が根本的に異なるからだ。

初期市場における顧客のモチベーションは「新しさ」だ。

商品のメリットよりも、「誰よりも早く使いたい」「話題の中心にいたい」といった先進性への共感が購買を動かす。

一方で、メインストリーム市場では「安心感」がすべてになる。

多くの人が使っている、信頼できるブランドである──その社会的証明による安心感こそが購買の決め手になる。

このギャップこそがキャズムを生む。

新しいものを好む層に刺さった価値提案は、

安心を求める層には必ずしも響かない。

結果として、多くのブランドが“熱狂はあるのに広がらない”という壁にぶつかる。

ファミマウェアも、当初はまさにこの初期市場に位置していた。

ファッション好きやデザイン感度の高い層が「コンビニで服を買う新しさ」に惹かれて購入していたが、

一般層にはまだ届いていなかった。

そのキャズムを埋めたのが、木村拓哉のプライベートな着用だ。

東洋経済オンラインや日経ビジネスの報道によれば、

木村拓哉さんがファミマの靴下を履いていたことがSNSで話題となり、

それが販売拡大のきっかけになった。

これは単なる偶然ではない。

イノベーター層には「やっぱり良いプロダクトだった」という確信を、

メイン層には「キムタクも使っているなら安心だ」という信頼をもたらした。

つまり、木村拓哉の“偶然のリアル”が、

初期市場とメインストリーム市場をつなぐ心理的な橋(安心感)になったのだ。

ファミマウェアは、キャズム理論でいう「社会的証明による安心感」を、

広告ではなく生活の中で自然に獲得した稀有なブランドである。

🔍 まとめると

| 市場層 | 購買動機 | ファミマの突破口 |

|---|---|---|

| 初期市場(イノベーター/アーリーアダプター) | 新しさ・話題性 | デザイナー監修による先進性 |

| メイン市場(アーリーマジョリティ) | 安心感・社会的証明 | 木村拓哉のプライベート着用による信頼感 |

偶然を“戦略で受け止める”ブランド設計

とはいえ、偶然の話題だけで売上は伸びない。

ファミマには、そのバズを受け止める仕組みがあった。

- 語れる品質

落合宏理氏による素材・機能・デザイン監修。

“安いのに良い”という驚きを作る。 - 全国16,000店舗の導線

話題を見た瞬間、誰でも「試せる」。

偶然を購買行動に変えるリアルチャネル。 - 価格と体験のバランス

ワンコインで試せる心理的ハードルの低さ。

「買ってみた」「思ったより良い」のUGC(ユーザー生成コンテンツ)を生む。

偶然を偶然で終わらせず、“試したくなる構造”が整っていた。

戦略と運がかみ合うブランドだけが、こうした現象を成長に変えられる。

「オフィシャルよりプライベート」が強い時代へ

興味深いのは、同じ人物でも“使われ方”によって意味が変わること。

2000年代、木村拓哉はSoftBankの広告塔として、メジャー感そのものを体現していた。

2020年代、木村拓哉はファミマの靴下を“プライベートで履く人”として、リアルなメジャー感を象徴している。

前者は企業が作った「演出された信頼」。

後者は生活者が感じた「自然な信頼」。

今の時代、消費者は“誰に薦められるか”よりも、

“誰が自然に使っているか”を重視する。

その“自然さ”が、広告では再現できない信頼を生む。

まさにオフィシャルよりプライベートが強い時代に変わった。

有名人マーケティングの地殻変動

有名人を使うマーケティングの力学も、大きく変わった。

| 時代 | 主な特徴 | 信頼の源泉 |

|---|---|---|

| 2000年代 | 広告・CM起用 | 権威・露出量 |

| 2010年代 | タイアップ・SNS共演 | 共感・認知 |

| 2020年代 | 偶然の使用・自然拡散 | リアル・生活感 |

ファミマウェアの成功は、この構造変化の象徴だ。

「広告で見たから買う」ではなく、

「誰かが使ってるのを見たから安心する」。

ブランドの信頼の中心が、演出されたストーリーから生活のリアルへと移っている。

他業界にも広がる“偶然の社会的証明”

この構造は、ファッションだけでなくあらゆる業界に応用できる。

- 食品・飲料: SNSで「このコンビニの限定味が美味しい」と偶然拡散。

- 家電・ガジェット: 有名人が“私物で使っていた”ことが信頼を作る。

- BtoBサービス: 顧客企業の“自然な利用事例”が最強の広告になる。

偶然は設計できないが、偶然を受け止めるブランド構造は設計できる。

品質・導線・価格・発信文脈。

この4つを整えることが、キャズムを越える“準備”になる。

広告の時代から、共感の時代へ

“本物のメジャー感”は、もう広告では作れない。

それは、生活の中で自然に見つかるリアルから生まれる。

ファミマの靴下は、その象徴だ。

誰も狙わず、誰も仕掛けなかった。

でも、誰かが気づき、誰かが共感し、誰もが買える。

それこそが、2020年代のマーケティング。

企業が語るのではなく、生活者が見つける。

木村拓哉というアイコンが、

SoftBankでは「上からのメジャー感」を、

ファミマでは「下からのメジャー感」を体現した。

その対比は、時代の変化そのものだ。

広告の時代から、共感の時代へ。

そして“偶然のリアル”こそが、今いちばん強いマーケティングである。