社会環境の変化や事業ドメインの拡張に対応するため、地域に根ざした建設コンサルタント会社における中長期戦略の再構築と、組織・人事制度の見直しを支援。ビジョン設計から提供価値の明確化、組織文化やマネジメントの在り方までを段階的に言語化・構造化し、社員一人ひとりのWILLと行動に接続する内発的な変革を後押ししました。

プロジェクト概要

北陸三県+長野エリアに根差し、地域課題に対して長年向き合ってきたA社において、改めて「自分たちは何者なのか?」「これからの地域に、どんな価値を提供すべきか?」を問い直し、中長期戦略と組織の在り方を再構築するプロジェクト。単なる経営計画や制度設計にとどまらず、社員一人ひとりのWILLや顧客との関係性、文化や風土まで含めた“内側からの変革”に取り組んだ。

背景・目的

A社では、行政案件を中心に安定した受託実績を重ねてきた一方、科学技術の発展や社会ニーズの多様化・急変により、現在のコア領域だけでは中長期的に事業の持続性を担保しにくいという危機感が生まれていました。新たな領域を模索し、組織として再び前進する必要性が高まっていたのです。

また社内では、未来に向けた議論は継続的に行われていたものの、個々の観点に留まりがちで、思考の広がりや論点の集約に課題感がありました。

こうした状況の中で、外部の視点を取り入れながら、原点の再確認と未来への探索を両立させ、「一人ひとりが新しいまちづくりを自分ごととして切り拓いていける組織づくり」を目指して本プロジェクトがスタートしました。

主な目的は以下のとおりです:

- コアコンピタンスや立ち位置(設立趣旨・Mission/Vision/Values)の再定義と共有

- 個人のWILL(組織を通じて実現したいこと)の整理と言語化

- 社員が自律的に「新しいまちづくりの領域」を探索・構想していける仕組みの構築実行性あるロードマップ策定

アプローチと進め方

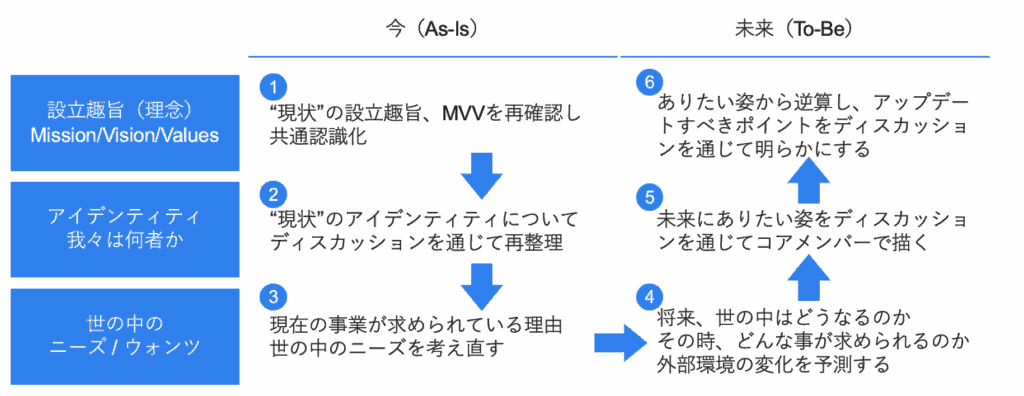

本プロジェクトでは、現状(As-Is)の理解と未来(To-Be)のありたい姿を往復しながら、Mission/Vision/Valuesや組織の在り方を再構築するプロセスを設計しました。

進め方の全体構造(As-Is → To-Be)

「設立趣旨(理念)」「アイデンティティ(我々は何者か)」「世の中のニーズ」といった三層の観点から、現状と未来の姿を段階的に議論・言語化。最終的に、両者のGAPを明らかにしながら、Mission/Vision/Valuesのアップデートと組織・制度設計へとつなげるアプローチを採用しました。

以下に、各ステップごとの具体的な取り組み内容を紹介します:

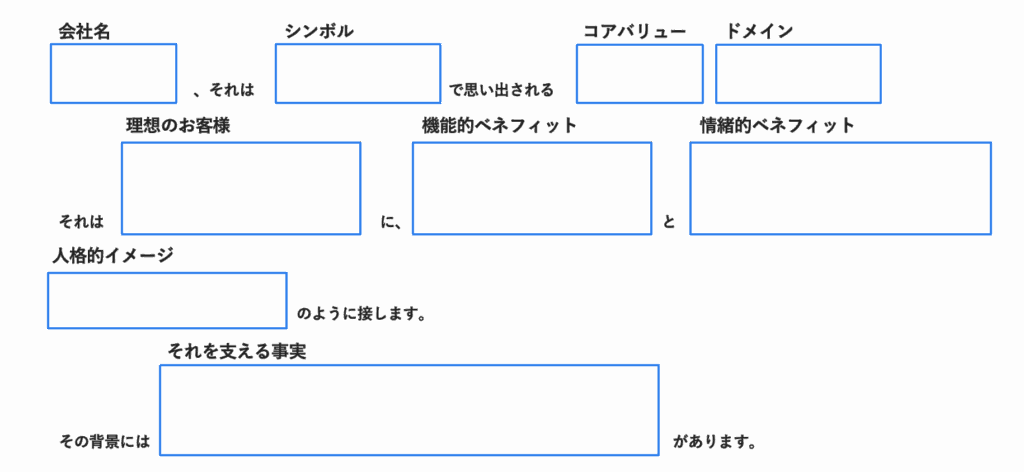

- ワークシート形式で「誰に・何を・どう提供しているか」を構造化

- 提供価値を機能/情緒で整理し、人格的なイメージと合わせて3層で整理

- 言語化された“らしさ”が、Mission/Vision/Values再設計や組織制度の軸に

アイデンティティ検討のためのフレームワーク

アイデンティティを考える順番

- 機能的価値:お客様にどのような物理的な効用がもたらされればよいか

- 情緒的価値:お客様にどのような感情・気分がもたらされればよいか

- 顧客のニーズ変化・社会構造変化を5分類で整理(人口、産業、価値観など)

- 顧客へのヒアリング結果をもとに、変化の兆しを構造化

- 自社の強みが今後も通用するか?を問い直し

外部環境の変化を5つの観点で捉えなおす

アイデアを考えるための起点として外部環境の変化を捉え、整理する

- 産業構造の変化

産業構造が、デジタル化やグローバル化の影響などで変化していないか

変化があるとするとどのように変化しているか - 人口構造の変化

少子高齢化が想定されるが、対象地域の人口構造はどう変化していくか

また、世代ごとの特徴の違いはあるか(e.g. デジタルネイティブ、Z世代など) - 認識の変化

変化に差し掛かっている社会の認識はないか(e.g. ジェンダー、カーボンニュートラル) - 新しい知識・技術の出現

IT、ICT領域の進化、デジタル化では大きな変化があった、近年AI(LLMなど)が出現している - 顧客ニーズの変化

具体的に顧客が困っていることに変化はないか(VOCやPJ後の顧客アンケートなども参考に)

1-5の各観点ごとに下表のフレームに沿って影響を洗い出していく

外部環境の変化影響の洗い出しフレーム

2-3年のスパンで影響がありそうなこと

10年後には影響が出ていそうな事

GOOD

機会

2-3年スパンで影響のありそうな

機会を洗い出して記載していく

10年スパンで影響のありそうな

機会を洗い出して記載していく

BAD

脅威

2-3年スパンで影響のありそうな

脅威を洗い出して記載していく

10年スパンで影響のありそうな

脅威を洗い出して記載していく

“今” はなぜ顧客に選ばれているのか ー顧客ヒアリング内容の確認

具体的な事象→共通項の抽出→抽象化して整理というプロセスで、顧客のインサイトを明らかにする

新たな発見・気づき

これまでのディスカッションを通じて会話されてきたこと

・想定通りのことは何か

・想定になかった事は何か

共通項を探る

発言の意図を深ぼり

抽象化してまとめる

どんな意図をもった発言か

結局、何が求められているのか

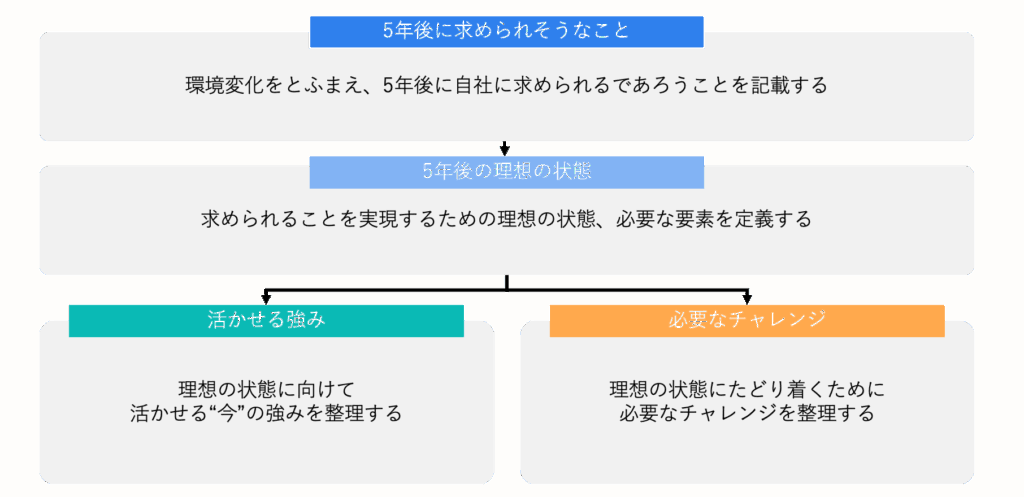

外部環境の変化から、理想の状態、活かせる強み、必要なチャレンジを整理

外部環境の変化を整理するだけではアクションに繋がりません

将来求められることから、そのときに自社がどんな状態になっているのが理想の状態なのか

理想の状態にたどり着くために活かせる”今”の強みは何で、必要なチャレンジは何か、を確認します

将来の理想像に向けたアプローチのフレーム

- Vision2030(5年後)として「どう在りたいか」「達成要件は何か」を定義

- 分野別の未来状態をチームごとに設計

- Mission/Vision/Valuesの再構築へ接続

VISION 2030 策定プロセス

環境変化をふまえ、2030年時点での理想的な事業の状態を描き、その実現に向けて必要な要素や条件を整理するフレームワーク

会社のMission・Visionを再定義し、より具体的な未来像とその実現に向けたアクションの構造化を目的として作成

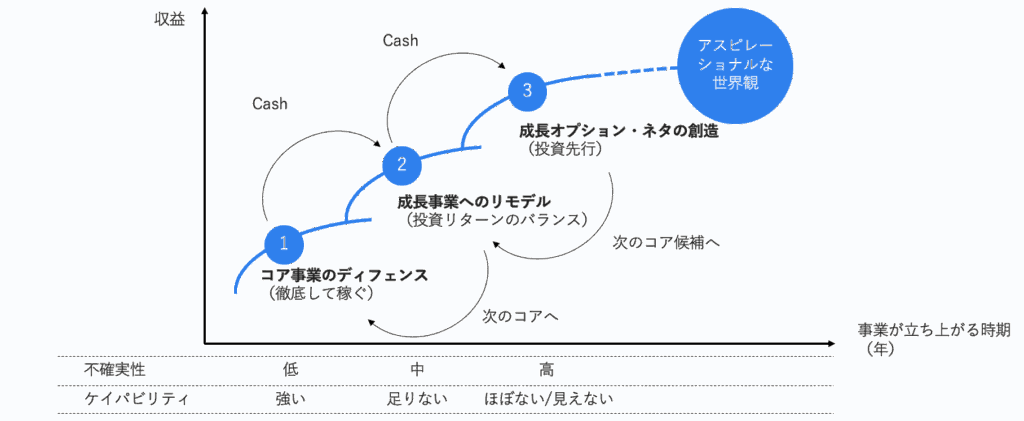

- 杉田浩章氏の「3つの波」モデルを援用し、事業ポートフォリオを再編

- コア事業の強化 × 成長領域の探索 × 未来への投資を同時設計

- ここまでに定義した価値を共創するビジョンを明文化

事業変革における時間軸の考え方(「3つの波」モデル)

10年の時間軸で3つの波(現業、中期(2-3年)、長期(10年後))を同時進行で回すことが重要

①コア事業のディフェンス、②次の周辺収益事業群の構築、③将来の持続的な成長基盤の創造

Source :杉田浩章, 成長を生み出し続ける企業の10年変革シナリオ, 第一版, 日経BP, 2023, P58を元に作成

- Vision実現のために必要な“状態”と“要件”を言語化

- 「何ができていれば実現しているのか?」という問いをベースに、施策候補を創出

Vision2030 達成要件を具体化

Vision2030で描いた「理想の状態」を実現するために、どのような領域で、どのような力・仕組み・姿勢が必要なのかを構造的に整理するフレームワーク

各領域において、達成状態を支える具体的な要素を洗い出し、戦略やアクションプランへと落とし込むための足がかりを得ます

(スキル)

(社内・社外)

- 理想の顧客との関係性から、提供価値・スタンスを逆算

- Mission/Visionを実現するための“How”として、日常行動にまで落とし込む

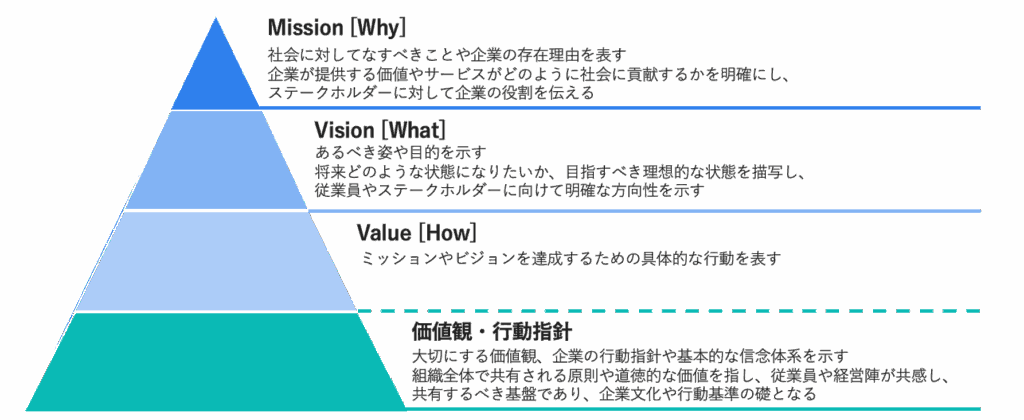

価値観・行動指針の位置付け – Mission / Vision / Valueとの関係性を明確化

価値観・行動指針はMission / Visionを達成するための具体的な行動指針や行動基準となる

企業・組織の構成員の行動や判断の基準となる価値観を明文化するもので、

Valueとして定義されるケースもある

価値観・行動指針の策定プロセス

まず初めに、プロジェクトメンバーが主体となって、「この会社らしさ」や「これまで大切にされてきた価値観・行動様式」について意見を出し合いました。

特定の正解を求めるのではなく、日々のちょっとした言動や、判断の裏にある考え方など、言語化されていない暗黙知も含めて幅広く抽出することを重視しました。

次に、社内の壁面に付箋と記入シートを設置し、全社員が自由に「この会社が大切にしていると思うこと」「こうありたいと感じる行動や姿勢」などを記入・共有できる仕組みを導入しました。

これにより、部門や職位を超えて、多様な視点からの価値観が集まりました。

集まったアイデアやキーワードを、意味の近いものごとにグルーピングし、カテゴリごとに共通する価値観や行動指針を抽出しました。

それぞれのカテゴリには、「この会社が大切にしたいこと」を端的に表す**タイトル(キーワード)**を設定しています。

最後に、各タイトルが持つ意味や背景、どのような行動として現れるべきかを、説明文として丁寧に言語化しました。

このプロセスでは、抽象的な表現にとどまらず、現場での具体的な行動につながるような言葉選びを意識しました。

以上のプロセスを通じて策定された価値観・行動指針は、今後の組織文化の土台であり、採用・評価・育成といった人材マネジメントの指針にもつながっていくものです。

単なる「スローガン」としてではなく、日々の業務に根ざした行動規範として組織内に浸透していくことを目指しています。

- 組織内の“不(不安、不足、不満、不便、不快、不利、不都合など)”を起点に解決すべき課題を抽出

- ポジティブ変換 → 思い込みの打破 → 解決策の創出という3ステップ

- 制度設計にとどまらず、行動や関係性の設計へ

理想の組織マネジメント設計プロセス

本プロジェクトでは、組織のあるべき姿を描き直すにあたり、現場のリアルな声に基づきながら、単なる制度設計や表面的なルールづくりにとどまらない「行動変容を促すマネジメントのあり方」を検討しました。

そのためのワーク設計として、以下の3ステップで検討を進めました。

まず、身の回りにいる具体的な「人」を思い浮かべ、その人たちが組織の中で感じていそうな「不」の声をできる限り書き出しました。

- 「不」=不安、不満、不便、不足、不快、不利、不都合 などの否定的な感情や状態

- 表面化しにくい小さな違和感や、声にならない心の声も含む

このステップでは、組織内に内在する構造的な課題や、日常業務でのすれ違いなどを抽出し、マネジメント改善の出発点を可視化しました。

次に、STEP1で抽出した「不」の中から、特に解決したいものを選び、それを深掘りすることで「できるようになると良いこと」=理想状態を導き出しました。

- 不満や不便の背景にある「想い」や「状況」を整理し直す

- その人にとって「何ができるようになれば良いのか」を明確化

- 実現可能性は一旦脇に置き、理想的な姿をポジティブな言葉で描く

このステップを通じて、単なる業務効率化ではなく、メンバーの満足感や成長につながるマネジメント像を共有可能な言葉にしていきました。

最後に、「理想像」を妨げている前提や固定観念(=思い込み)を明らかにし、それを取り払った上で、具体的なマネジメント施策・行動レベルの解決策を発想しました。

- 「うちの組織では無理」「この関係性では言えない」といった思い込みを明示

- その前提を壊すことを前提に、自由な発想でアイデアを出す

- 制度だけでなく、評価軸・対話の仕組み・心理的安全性の観点からも検討

こうして、制度設計にとどまらず、組織文化や関係性そのものを変えるためのヒントを数多く抽出しました。

本ワークの意義

本ワークの最大の価値は、「不満を聞くだけ」で終わらず、「それが解消されたらどんな良いことがあるか?」を皆で考えるプロセスにあります。

これにより、マネジメントが一部の管理職だけのものではなく、現場も一緒に育てていく文化が芽生える土壌づくりにつながります。

本プロジェクトでは、組織の原点を見つめ直すとともに、変化する地域社会・外部環境に対応するための新たな組織のあり方と事業の方向性を明らかにすることを目的に取り組んできました。

議論を重ねた最終発表では、単なるビジョンやスローガンにとどまらず、「組織としてどうあるべきか」「どのような価値を地域に提供していくのか」といった問いに対して、多角的かつ実践的な答えが導き出されました。

最終成果のポイント

- Mission/Vision/Valueの再定義

創業時の設立趣旨を踏まえつつ、現在・未来の社会環境を見据えた新しいMVVを策定。個人と組織が同じ方向を向いて進むための思想的な土台を明確にしました。 - 価値観・行動指針の明文化

プロジェクトメンバーや全社員の声をもとに、組織として大切にしたい「らしさ」や「ふるまい方」を言語化。日々の業務や判断に活かせる行動の基準として位置づけられました。 - Vision2030と事業ドメインの構想

地域社会にとっての価値を再定義し、2030年を見据えた中長期の目指す姿と、それを実現するための重点分野を特定しました。 - 5年後までの実行ロードマップ

短期・中期・長期の事業ポートフォリオを見据え、実現に向けたロードマップを策定。各重点分野ごとに必要な体制構築、外部パートナーとの連携、ナレッジ蓄積の方針も整理されています。

本プロジェクトは「変化の激しい時代において、変わらない“らしさ”を軸に進化し続ける」ことを目指す旅の第一歩です。

今後は、この成果を組織文化として定着させることこそが真のゴールであり、その実現に向けた継続的な取り組みが期待されています。

担当領域・支援内容

- 全体ファシリテーションとプログラム設計

- ワークシート・資料設計と記述支援

- 議論の構造化・抽象⇄具体の行き来を促進

- 中長期戦略・組織設計・ロードマップの論点整理とフレーム提供

- Mission / Vision / Values・パーパス・行動指針の言語化支援

📩 まずは気軽にご相談ください

最初の一歩から、いっしょに考えます。

「中長期的な視点を重視しながら、組織のアイデンティティや行動指針を再構築する――。このような変革への第一歩を確かなものにするには、“考えるだけ”ではなく、“現場とともに動くこと”が不可欠です。FIXITでは、組織の原点と未来像をつなげるプロセスを、多様な現場経験と対話設計の手法を通じて、伴走スタイルで支援します。

少しでも「そろそろ次の一手を考えたい」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。アイデアが形になる、一歩目の会話をここから始めましょう。」