事業開発力を競争優位とするためのCX戦略の中核を担う顧客中心組織の立ち上げを支援。

現場視点から顧客価値を構想・検証・提案できる仕組みと人材を社内に根づかせるため、実行と学習が循環する開発プロセスとチーム自走力の両輪を整備しました。

プロジェクト概要

大手金融系企業において、顧客視点の価値創出を担う新組織の立ち上げに伴走。

調査設計・インタビュー実施・インサイト抽出・提案資料作成までの一連の流れを実行できる体制構築を支援。

同時に、現場メンバーが自ら考え、動き、提案できる人材育成を進め、実務を通じたティーチングと壁打ち・レビューによるコーチングを通じて、自走型チームへの進化を支援しました。

単なる“枠組みの整備”にとどまらず、現場と経営が連動しながら顧客価値を起点とした開発を継続できる仕組みと文化の定着を目指しました。

背景・目的

背景

大手金融系企業にて、お客様を中心としたイノベーション手法を用い、高いレベルの利便性・有用性・価値を伴う顧客価値提案の開発を目指していた。

特に、顧客価値提案の開発のフレームワークとプロセスを構築し、データやテクノロジーを活用した効率的かつ効果的なターゲット顧客に対するイノベーション提案を行う体制を整備中であった。

これまでに「組織」の立ち上げや「商品提案のフレームワーク(開発サイクル)」の大枠は整理されたものの、それを現場が実行し、回していくための仕組み・開発キャパシティの拡充が急務となっていた。

目的

顧客中心で商品・サービスを創出できる新組織を立ち上げたものの、実行プロセス・人材・意思決定構造が未整備であり、フレームワークが「使える状態」に落としきれていないという課題があった。

本プロジェクトでは、単なる制度整備ではなく、現場が動き、学び、経営と接続できる組織への進化を目的とした。

主な目的は以下のとおりです:

- 現場が顧客視点で仮説検証し、提案できる力を持つ状態を実現すること

─ 調査・検討・提案のプロセスを回し、実行知を持つ人材の育成を図る - 経営層にとって納得感のある提案へ昇華する「構造化された提案力」の習得

─ 思いつきレベルで終わらせず、事業としての意義と整合性を持った起案を可能にする - 組織全体に「現場起点で新規事業を生み出す文化と仕組み」を根づかせること

─ 体制・スキル・意思決定のラインを整え、次の事業創出を担える基盤を構築

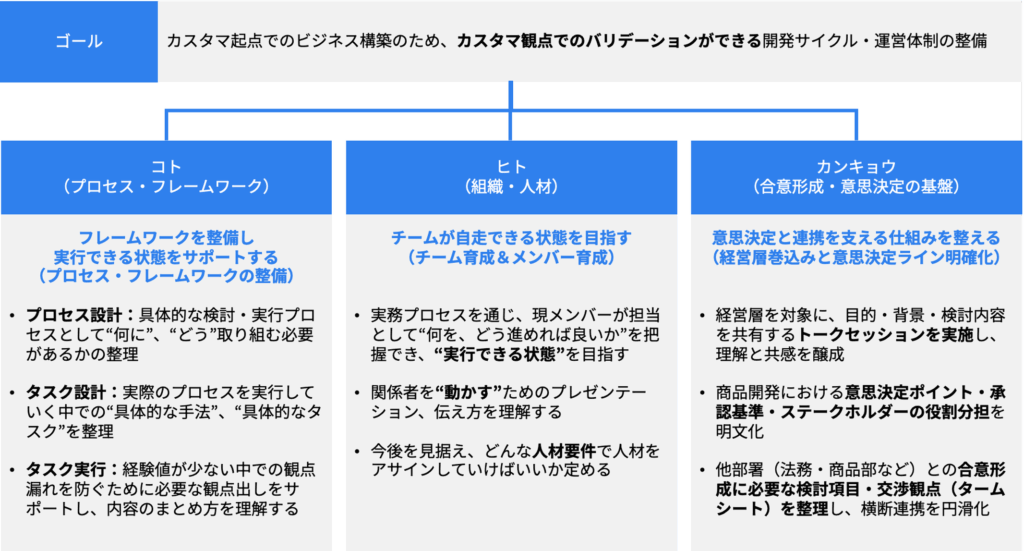

担当領域・支援内容

本プロジェクトでは、単なるスキル習得支援ではなく、“プロセス” “人材” “意思決定環境”の三位一体での整備を行うことで、現場が自ら仮説を立て、検証し、提案し、動かせる状態を目指しました。

本プロジェクトのアプローチ

1. コト(プロセス・フレームワーク)の整備

- 起案書・調査票・プロジェクト計画書などのテンプレートを整備し、現場で使える“型”を整備

- Why → How → What の順で思考を深める進行設計で、検証・提案の打ち手精度を向上

- 外部連携を見据えたタームシート(交渉観点一覧)を整備し、交渉時の論点漏れを防ぐ仕組み化を支援

具体例 ― アライアンス検討に向けたタームシート項目の整理支援

CX起点でサービス開発を進める中では外部パートナーとの連携(アライアンス)が必要な場面も発生します。

そこで、アライアンス構築時における「検討観点の抜け漏れ」を防ぐため、タームシート項目の洗い出しと共有を実施しました。

主な支援内容

• タームシート(検討項目表)のサンプル作成・提供

・契約対象の明確化(共同開発か、OEMか、技術提供か など)

・提供範囲・分担(役割分担、責任範囲、成果物の帰属)

・対価条件(初期費用・ランニング・成果連動)

・独占権/競合取引制限/再委託の可否など

• 契約交渉に向けた「論点整理の型」の共有

社内検討時・社外調整時の両方において、検討・確認すべき観点をリストアップし、

「社内で何を決めてから交渉すべきか」を明確化

その他の成果物のサンプル

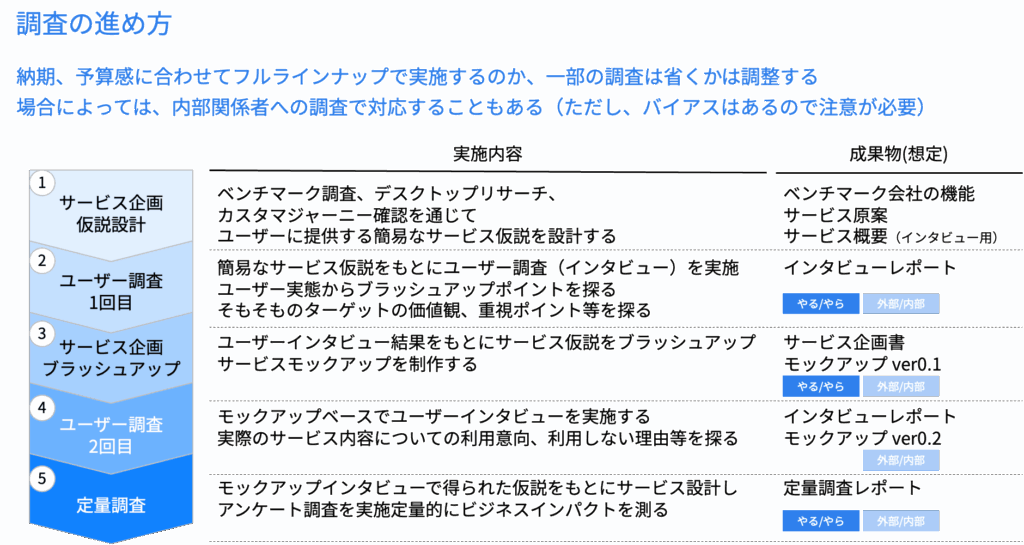

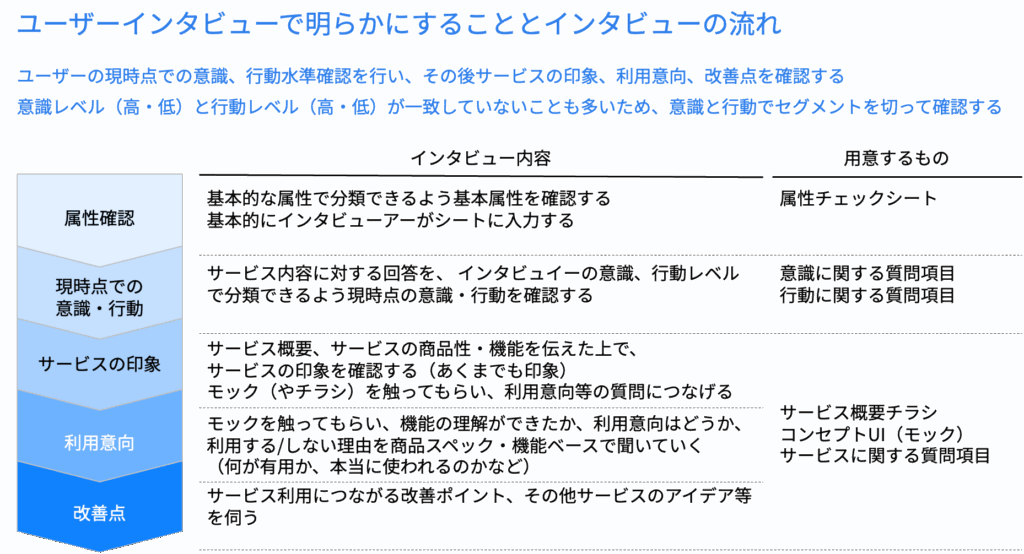

成果物の参考例|ユーザー調査の進め方

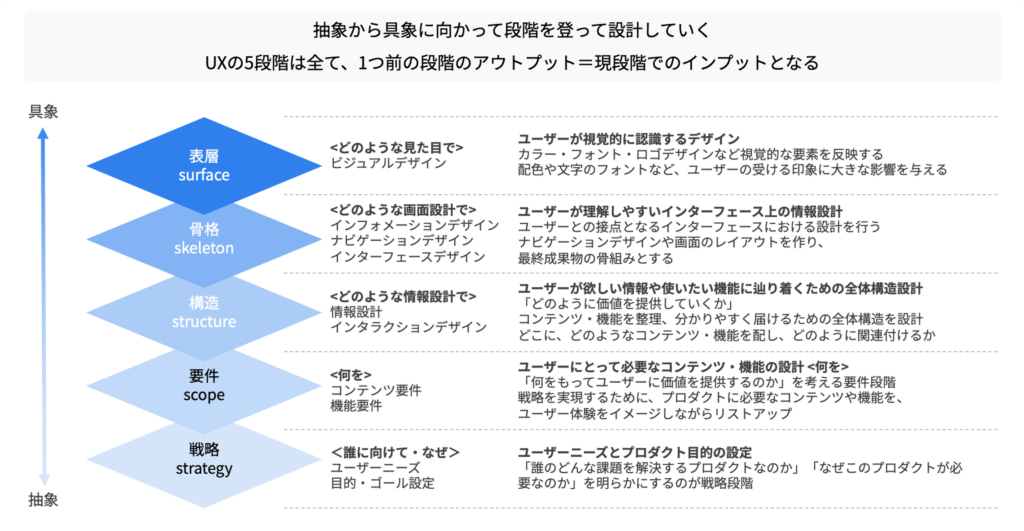

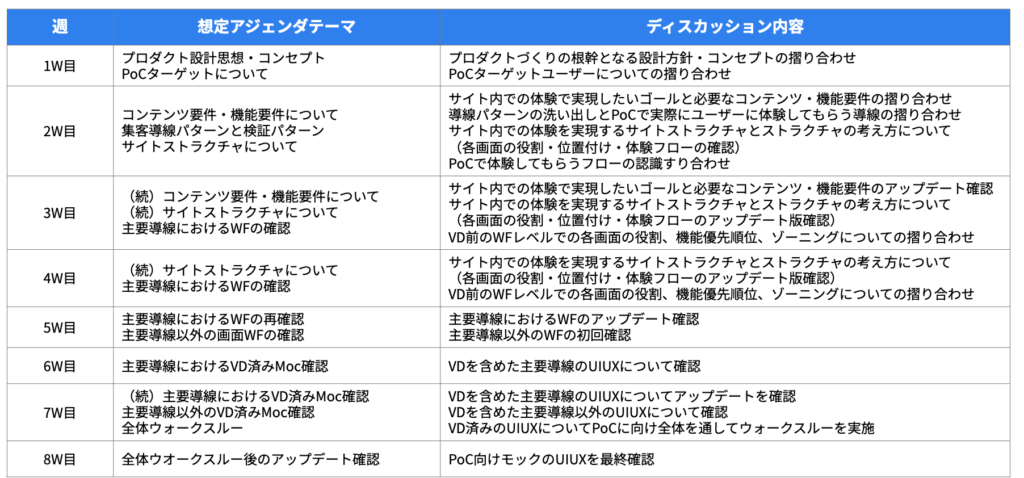

成果物の参考例|PoC用UX設計プロセス

2. ヒト(組織・人材)の育成

- 調査設計・実施・資料作成・プレゼンにおいて、壁打ち・レビュー・同席支援を通じたスキル移植を実施

- ティーチングで型を示し、コーチングで自走を促すことで、“わかる”から“できる”へのステップを構築

- 提案資料や会議発表に向けた構成・論点・言語化のプロセス支援も通じて、実行力と説得力を強化

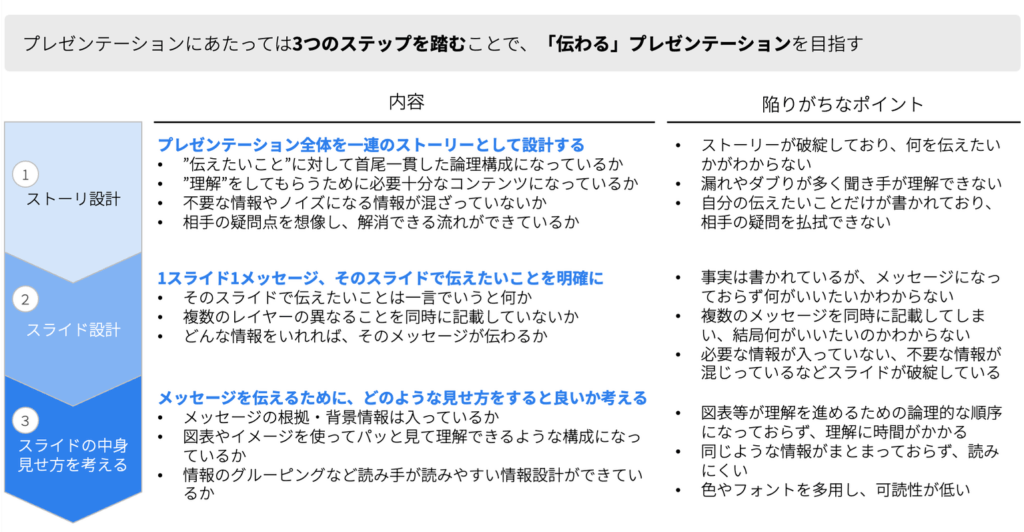

成果物の参考例|プレゼンテーション資料作りのプロセス整理

3. カンキョウ(合意形成・意思決定の基盤)

- プロジェクト立ち上げ時のフロー・ガイドラインの設計と推進方法論の明文化

- 経営層を対象にしたトークセッションを実施し、失敗や撤退を学習資産とする文化を醸成

- 新規事業の各フェーズ(検討〜要件定義〜開発〜リリース)における承認要件・論点を明文化し、ガバナンスラインを構築

具体例 ― 組織横断のプロジェクト推進を見据えた立ち上げ支援

CX推進を担う新組織の立ち上げにあたっては、他部門との連携・巻き込みが不可欠でした。

そこで、プロジェクト型の推進方法論を明文化し、実行フェーズでの混乱を防ぐ設計支援を実施しました。

主な支援内容

・PJ立ち上げフローの策定・整理

他部署を巻き込む際のステークホルダーマップ・合意形成プロセスを明示。 体制設計・目的の言語化・会議設計など、プロジェクトの土台構築を支援。

・意思決定・調整のガイドライン提示

プロジェクト初期におけるToDo整理/検討観点の粒度設計/推進上のリスク共有などを体系化し、現場チームのプロマネ力を補完。

・スライド化・プレゼン支援

他部門との会議で活用するための進め方資料(フロー・タスク設計・役割整理など)を共創し、対外発信力の底上げを支援。

プロジェクトマネジメント視点での工夫

| フェーズ | 支援内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 計画 | 目的/スコープ定義、ステークホルダー設定 | 部門横断を前提とした合意形成の土台を整備 |

| 設計 | 会議体/運営体制の設計、役割と責任の明確化 | 利害関係者を調整するためのプロセスを整備 |

| 実行 | タスク/アウトプットの可視化と粒度設計 | 「何を、いつまでに、誰が、どの精度で」まで落とし込み |

| 振返 | 再現性のある進め方のテンプレート化 | 他案件への展開可能性を高める設計に昇華 |

トークセッションを通じた意識改革

実施内容の概要

- 登壇テーマ:「新規事業の成功に必要なプロセス・体制・環境とは」

- 主な論点

・新規事業の開発フェーズと意思決定プロセス

・役割分担と開発体制の在り方

・失敗をどう組織で学習知に変えるか - ディスカッション形式

参加者に対して「過去の失敗は本当に失敗だったのか?」「あのときに戻れるなら何を変えるか?」といった問いを投げかけ、議論を促進

トークセッションでの一コマ|新しいチャレンジにおける”失敗”の捉え方

「“失敗”をどう捉えるかって、実はすごく重要な論点なんですよね。うまくいかなかったことを単純に“失敗”として片付けるのではなく、そこから何を学んだか、どんな知見を組織として残せるかが大事で。責任者自らが自分のしくじり事例とそこからの学びを全社に共有するような文化になっていくことこそが、組織としての学習が促進される肝だと思います。」

📩 まずは気軽にご相談ください

顧客視点の“実行力”を、組織の中に。

現場が動き、経営を動かすためには、戦略だけでなく、実行と学習を支える仕組みが必要です。

「考え方」を教えるだけで終わらせない。チームと伴走しながら、自ら価値をつくり出す力が育つ環境を整えます。

実行可能な顧客起点組織の立ち上げ・定着にお困りでしたら、ぜひ一度ご相談ください。