なぜ「良いアイデア」だけでは売れないのか?事業開発の最初の壁

「これまでにない画期的な製品アイデアを思いついた」 「競合よりも優れた機能を持つサービスを開発した」

新規事業開発に携わる中で、このような自信と期待に胸を膨らませる瞬間は少なくないでしょう。しかし、その熱意とは裏腹に、いざ市場にリリースしてみると「思ったように売れない」「顧客からの反応が薄い」といった厳しい現実に直面することもまた、よくある話です。

その多くは、事業開発の「最初のボタンの掛け違い」に原因があります。つまり、「誰に、どのような価値を提供するのか」という、ビジネスの根幹を成す問いが、十分に深掘りされていないのです。

もしあなたが、

顧客課題検証の進め方が知りたい

新規事業の担当者に任命されたが、「何から手をつければいいか分からない」

セグメンテーションやターゲティングの具体的なやり方を知りたい

といった悩みを抱えているのであれば、本記事はあなたのためのものです。

【序章】事業開発の成功確率を高める「顧客課題検証」の3ステップ

事業開発の初期フェーズで最も重要なことは、「本当に解くべき顧客課題」を見極めることです。製品やサービスが「人が欲しがるもの」として市場に受け入れられる状態、すなわちPMF(Product Market Fit)を達成した企業の約8割が、初期段階でこの「課題の発見と検証」に注力していたことが分かっています。

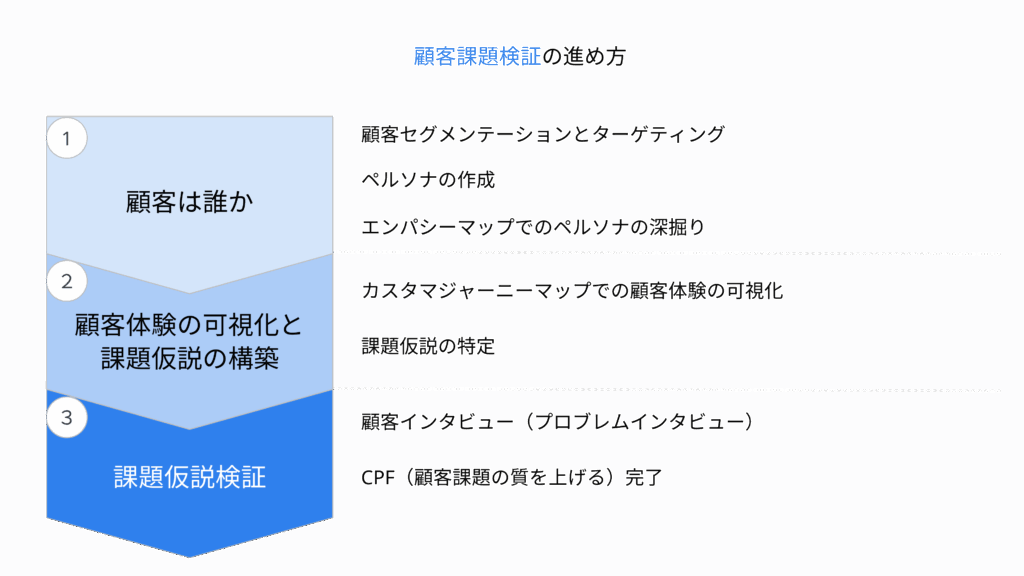

そして、その検証プロセスは、大きく分けて以下の3つのステップで進められます。

- 顧客は誰か:そもそも、私たちの顧客は誰なのかを定義する。

- 顧客体験の可視化と課題仮説の構築:その顧客はどんな日常を送り、何に困っているのか仮説を立てる。

- 課題仮説検証:立てた仮説が正しいか、顧客に直接インタビューして確かめる。

本記事では、この成功への羅針盤となる顧客課題検証の中でも、全ての起点となる最初のステップ「1. 顧客は誰か」を定義するための具体的な手法として、顧客セグメンテーションとターゲティングについて、その理論から実践、成功事例までを網羅的に解説していきます。

PMFの前に不可欠な「CPF(顧客課題フィット)」とは

PMFを達成する前段階として、もう一つ重要な概念があります。それがCPF(Customer Problem Fit)です。

これは、検証を通じて「顧客が抱える課題」と「我々が捉えている課題」がぴったりと一致している状態を指します。多くの事業は、このCPFを達成しないまま、次のPSF(Problem Solution Fit:課題解決フィット)やPMFへと進もうとしてしまい、結果的に誰にも求められないプロダクトを生み出してしまいます。

【講師の視点】

多くの企業が解決策から始めてしまう。我々が「まず顧客を見ろ」と口酸っぱく言う理由

研修で事業開発のテーマを扱う際、必ず「まず顧客を見てください」「顧客の課題は何ですか?」と問いかけます。驚くほど多くの企業、特に技術力に自信のある企業ほど、「こんなにすごい技術があるんだから、きっと何か良い使い道があるはずだ」と、解決策(ソリューション)起点でビジネスを考えてしまうのです。失敗した企業の多くは、顧客課題の検証が不十分なまま「きっと売れるはずだ」という思い込みで解決策(プロダクト)の開発からスタートしてしまっています。だからこそ、意識的に「顧客課題の検証」というステップに立ち返らせることを重視しています。「あなたたちが想定しているその課題、本当に存在しますか?」この問いから逃げずに、顧客と真摯に向き合うこと。それこそが、独りよがりではない、本当に市場に求められる事業を生み出すための、唯一の道筋なのです。

【第1章】顧客を「分ける」ことから全ては始まる

なぜ、顧客を「分ける」必要があるのか?

顧客課題検証の第一歩は「顧客は誰か」を定義することですが、そもそもなぜ顧客を「分ける」必要があるのでしょうか。

現代のようにモノや情報が溢れる市場では、顧客の価値観やニーズも多様化しています。ある人にとっては最高の価値を持つ製品が、別の人にとっては全く魅力的でない、ということは日常茶飯事です。つまり、人によって求める価値・ベネフィットが大きく異なるのです。

このような状況で「全ての人」を満足させようとする製品は、結局のところ特徴がぼやけてしまい、誰の心にも深く響かないものになりがちです。顧客を絞り、その人たちが本当に求める価値は何かを突き詰めて初めて、企業の提供価値は決まります。

だからこそ、セグメンテーションが必要なのです。

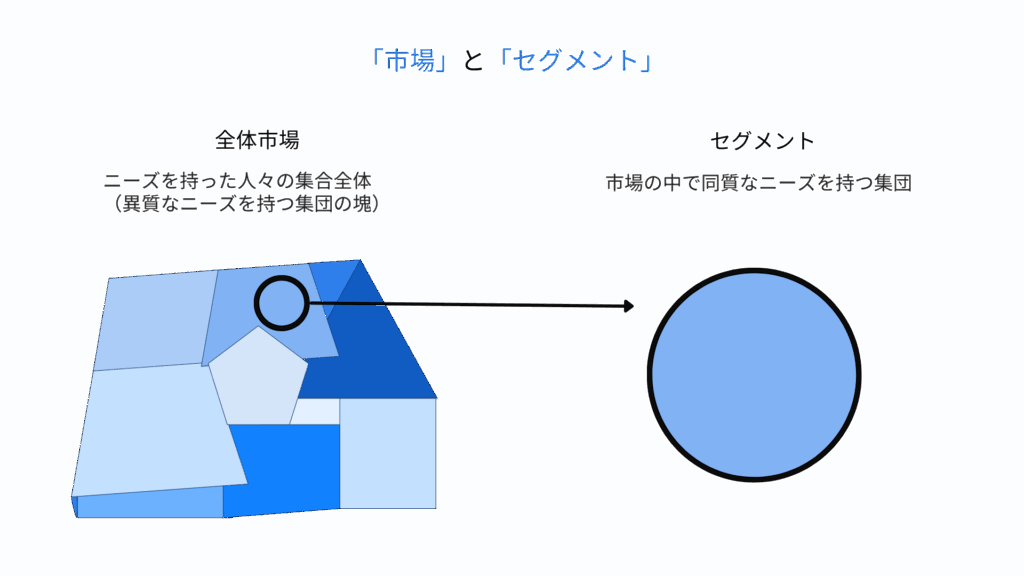

セグメンテーションとは何か?

セグメンテーションとは、不特定多数の顧客を、「同質のニーズを持つと考えても差し支えないと判断できる小集団(セグメント)」に分けることを指します。

巨大で捉えどころのない「市場」を、自分たちが戦うべき意味のある「戦場」へと具体化していく、極めて重要なプロセスです。顧客を「絞る」ことで初めて、その人たちにどのような価値提案が響くのかを具体的に検討できるようになるのです。

では「ニーズ」とは何か?顧客理解の核心に迫る3つの階層

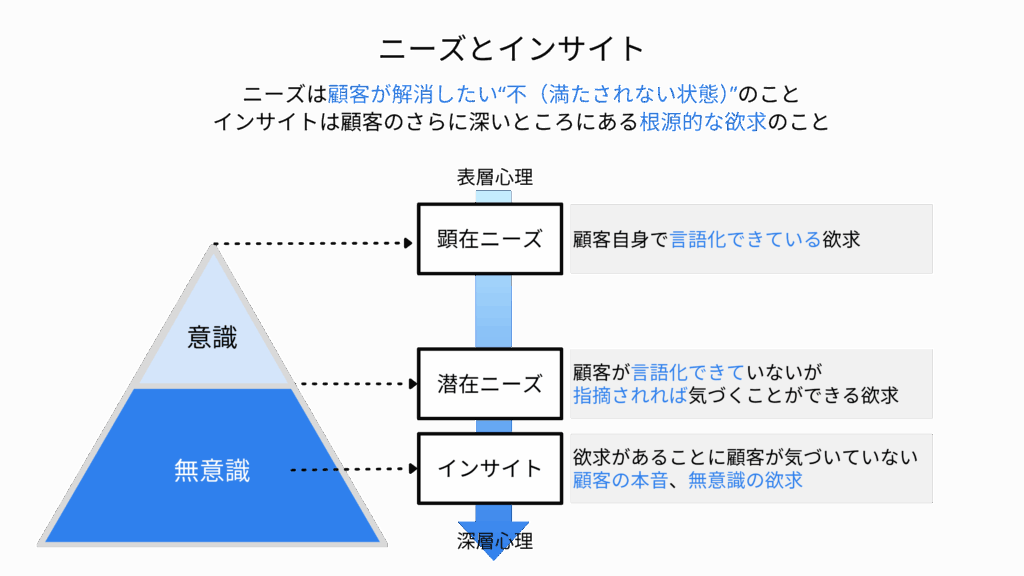

セグメンテーションとは、同質な「ニーズ」を持つ集団に分けることだと説明しました。では、その「ニーズ」とは一体何でしょうか?顧客の欲求には、意識の深度に応じて3つの階層があり、その違いを理解することが極めて重要です。

| 階層 | 定義 | 顧客の言語化 | イメージ |

|---|---|---|---|

| 顕在ニーズ | 顧客が自覚している「不(満たされない状態)」 | できている | 氷山の水面上(見える部分) |

| 潜在ニーズ | 顧客は自覚しきれていないが、指摘されれば気づけるニーズ | 部分的/未整理 | 氷山の水面直下 |

| インサイト | 欲求があること自体に顧客が気づいていない、無意識の欲求・本音 | できない | 氷山の海中深部(見えない部分) |

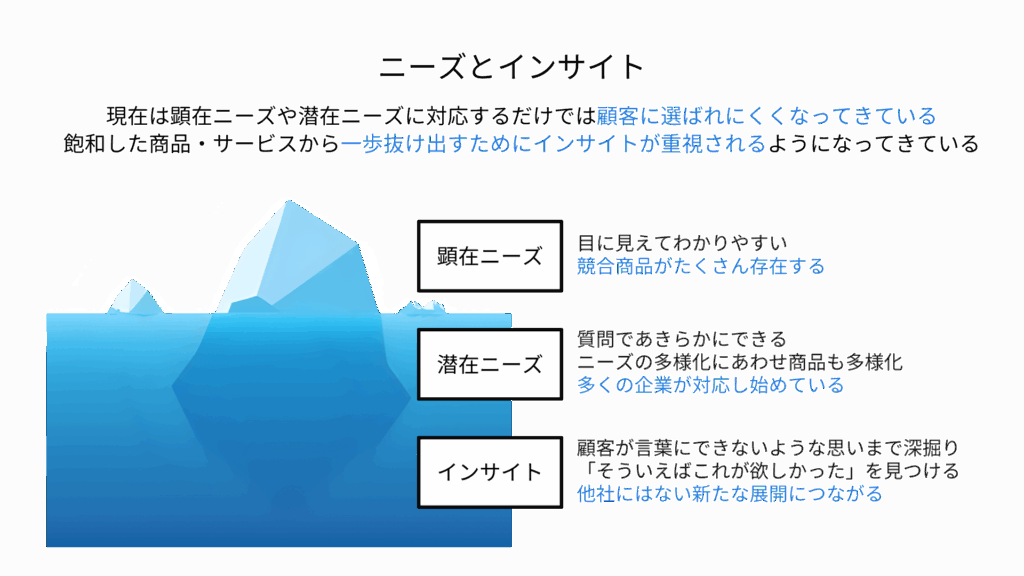

- 顕在ニーズ: 顧客自身が「これに困っている」「これが欲しい」と明確に言語化できる欲求です。目に見えて分かりやすいため、多くの企業がこのニーズに応えようとし、結果として競争が激化します。

- 潜在ニーズ: 顧客自身は普段意識していませんが、指摘されたり質問されたりすると「確かにそうだ」と気づくことができる欲求です。

- インサイト: 顧客自身が欲求の存在にすら気づいていない、無意識レベルの根源的な欲求です。「そういえば、これが欲しかったんだ!」という発見につながり、他社にはない画期的なサービスや、新しい市場を創造する源泉となります。

現代のようにモノやサービスが飽和した市場では、顕在ニーズに応えるだけでは顧客に選ばれにくくなっています。競合の一歩先を行くためには、顧客の言葉の裏にある潜在ニーズを読み解き、本人すら気づいていないインサイトを掘り当てることが不可欠です。

【例】バイト探しをする学生の「時給1000円以上」は本当のニーズではなかった

この3つの欲求階層の違いを、「アルバイト探しをする学生」の事例で具体的に解説しましょう。

あるユーザーテストで、学生に「どんな条件でアルバイトを探しますか?」と尋ねたところ、彼は明確に「時給1,000円以上、大阪梅田、飲食・フード」と答えました。これは彼の顕在ニーズです。

しかし、彼が実際に求人サイトを操作する様子を観察すると、驚くべき行動が見られました。

- 時給で絞り込み検索を使わない。

- 求人情報で真っ先に写真を見る。

- 次に重視するのはキャッチコピー。

- 条件に合う求人が見つかっても、探し続ける。

なぜ彼は、自ら語った条件と全く違う行動を取るのでしょうか? 対話を重ねていくと、彼の潜在ニーズが明らかになりました。それは「どんな雰囲気の職場かを知りたい」という欲求です。「時給」という条件よりも、「楽しく働けそうか」「自分に合いそうか」といった、職場の雰囲気を伝える情報を重視していたのです。

さらに深掘りすると、彼の行動の根底には、本人も意識していなかったインサイトが隠されていました。

インサイトの発見

- 人間関係への強い不安:「嫌な人や変な人がいる場所で働きたくない」という気持ちは、時給などの条件を覆すほどの強力なノックアウトファクター(絶対に避けたい要因)であった。

- 選択における納得感:「最適な求人を1つだけ推薦されるより、『自分でたくさんの選択肢の中から探しきって選んだ』という納得感が欲しい」という欲求。

もし私たちが彼の顕在ニーズだけを信じて「時給1,100円!大阪梅田の人気ベーカリー」という写真もキャッチコピーもない求人を提示しても、彼はクリックすらしなかったでしょう。彼のインサイトを理解して初めて、「【同年代の仲間多数!】店長が優しすぎると評判のカフェで働こう!」といった、雰囲気を伝え、比較検討を促すようなアプローチが可能になるのです。

【実践で役立つ工夫】インサイトを発見するための5つの質問

では、どうすれば顧客のインサイトを発見できるのでしょうか。有効なのは、顧客の行動や発言に対して「なぜ?」を繰り返すことです。顧客へのインタビューや対話の中で、ぜひ以下の5つの質問を投げかけてみてください。

- (特定の行動に対して)なぜ、そのようにしたのですか?

→ 行動の背後にある、意識されていない動機を探ります。 - それによって、どのような気持ちになりましたか?

→ 合理的な理由だけでなく、感情的な側面を掘り下げます。 - もし、〇〇がなかったとしたら、どうしていましたか?

→ 当たり前だと思っている前提(固定観念)を取り払い、本質的な欲求を探ります。 - それについて、他の選択肢は考えましたか?なぜそれを選ばなかったのですか?

→ 選択されなかったものへの評価を聞き出すことで、顧客が本当に重視している価値基準を明らかにします。 - あなたが最終的に達成したいことは、一体何ですか?

→ 目前の課題だけでなく、その先にある究極的なゴール(ありたい姿)を問いかけ、根源的な欲求に迫ります。

これらの質問は、顧客自身も気づいていない「当たり前」や「無意識の前提」に光を当て、インサイトの発見へと導くきっかけとなります。

【第2章】STP分析の実践①:セグメンテーションのやり方

市場攻略のフレームワーク「STP分析」とは

顧客のインサイトを捉える重要性を理解した上で、その理解を具体的な事業戦略に落とし込むための強力なフレームワークがSTP分析です。これは、セグメンテーション(S)、ターゲティング(T)、ポジショニング(P)の3つのプロセスの頭文字を取っています。

- S: Segmentation(セグメンテーション)- 市場を「分ける」

- T: Targeting(ターゲティング)- 戦場を「選ぶ」

- P: Positioning(ポジショニング)- 独自の立ち位置を「築く」

このS→Tという流れを実践して初めて、P(ポジショニング)、つまり「ターゲット顧客の頭の中に、競合とは違う自社独自の価値を築く」ことが可能になります。本記事では、このSとTに焦点を当てて解説します。

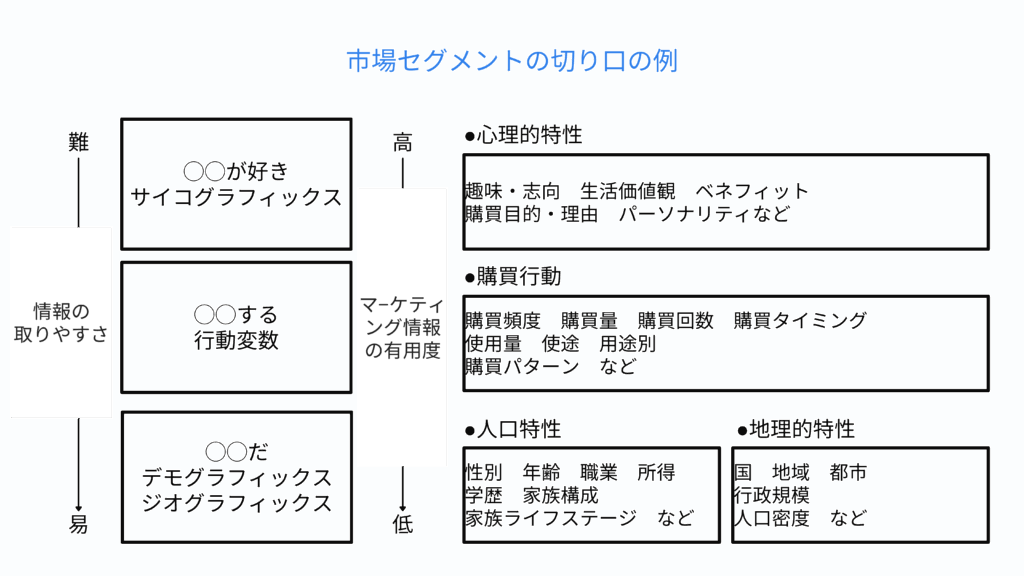

どのような軸で分けるべきか?代表的な4つのセグメンテーション変数

セグメンテーションを実践する上で最初のステップは、市場をどのような「軸(変数)」で切り分けるかを決めることです。BtoC(消費者向け)ビジネスにおいて、代表的な変数として以下の4つが挙げられます。

| 切り口の種類 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 地理的変数 (ジオグラフィックス) | 顧客がどこに住んでいるかという地理的な要因 | 国、地域、都市規模、人口密度、気候、文化 |

| 人口動態変数 (デモグラフィックス) | 年齢、性別、所得といった客観的で測定しやすい属性 | 年齢、性別、所得、職業、学歴、家族構成 |

| 心理的変数 (サイコグラフィックス) | ライフスタイルや価値観、性格といった内面的な特性 | ライフスタイル、趣味・志向、価値観、パーソナリティ |

| 行動変数 | 購買頻度や使用率といった実際の行動パターン | 購買頻度、使用率、ロイヤルティ、求めるベネフィット |

効果的なセグメンテーションを行うためには、これらの変数を単体で使うのではなく、複数の変数を組み合わせて、独自の切り口を見つけ出すことが重要です。

「良いセグメンテーション」の5つの条件

ただやみくもに市場を分ければ良い、というわけではありません。戦略的に意味のある「良いセグメンテーション」にするためには、そのセグメントが以下の5つの条件を満たしているかを確認することが重要です。

- 測定可能性 (Measurable)

そのセグメントの規模や購買力といった、状況を把握するための情報をデータで測定・分析できるか? - 規模 (Substantial)

そのセグメントは、ビジネスとして成立するだけの十分な市場規模や収益性を持っているか? - 到達可能性 (Accessible)

そのセグメントの顧客に対して、製品やサービス、マーケティングコミュニケーションを届ける方法があるか? - 差別化可能性 (Differentiable)

そのセグメントは他のセグメントと明確に異なり、異なるマーケティング活動に対して、異なる反応を示すか? - 実行可能性 (Actionable)

そのセグメントをターゲットとすることで、競合他社に対して競争優位を築けるような、効果的な事業戦略を実際に実行できるか?

【実践で役立つ工夫】細分化とコストのバランスを見極める

セグメンテーションを行う上で忘れてはならないのが、「細分化すればするほど、対応コストは増大する」という原則です。例えば、顧客のニーズに合わせて製品ラインナップを10種類から100種類に増やせば、より多くの顧客を満足させられるかもしれません。しかし、その分だけ開発・製造・在庫管理・マーケティングのコストは膨れ上がります。

重要なのは、顧客ニーズへの対応と、事業として許容できるコストのバランス感覚です。どこまで細かく分けることが、事業の収益性にとって最適なのか。常にこの視点を持つことが、実務では不可欠となります。

【よくある失敗例】「20代女性」というセグメンテーションがいかに無意味か

【現場でよくある失敗例】

「あなたの事業のターゲットは誰ですか?」と尋ねると、本当に多くの方々が「20代の女性です」といった形で答えます。一見するとターゲットを絞っているように見えますが、これは「最も意味のないセグメンテーションの一つ」だと考えています。同じ「20代女性」でも、20歳の成人式を迎えたばかりの女子大生と、29歳で独身の外資系会社員、そして25歳で既婚・専業主婦の3人が、同じニーズを持っているでしょうか?ライフスタイル、可処分所得、価値観、情報収集の方法、抱えている悩み…そのどれもが全く異なるはずです。

重要なのは、年齢や性別といった「分かりやすいが、実は大雑把な属性」で顧客を区切ることではありません。その背景にあるライフスタイルや価値観、抱えている課題といった、より本質的な「同質なニーズ」で顧客を捉えることなのです。

BtoBならではの追加の切り口と「3人の登場人物」への配慮

BtoB(企業向け)ビジネスのセグメンテーションでは、上記の4変数に加えて、企業ならではの変数を考慮する必要があります。

- 企業特性:業種、企業規模(従業員数、売上高)、設立年数、所在地など

- 部署・職種:アプローチする相手が、購買部、情報システム部、人事部のいずれに所属しているか

そして、BtoBのセグメンテーションにおいて最も重要なのが、購買に関わる「3人の登場人物」を常に意識することです。

【実践で役立つ工夫】BtoBの購買に関わる「3人の登場人物」を見極めよ。

- エンドユーザー:実際にその製品・サービスを利用する人。「使いやすさ」を重視。

- 購買意思決定者:導入にお金を出すことを決める人。「コスト」「投資対効果」を重視。

- 口添え人・門番(インフルエンサー):導入プロセスに影響を与える人。

これら3者は、それぞれ全く異なる立場と関心事を持っています。BtoBの事業開発では、複数の登場人物それぞれのニーズと懸念を理解し、それぞれに響く価値提案を考えることが、成功の鍵を握るのです。

【第3章】STP分析の実践②:ターゲティングのやり方

セグメンテーションによって市場の地図を広げ、顧客グループを分類したら、次はその中から「どの山に登るか」を決める、ターゲティングのステップに移ります。

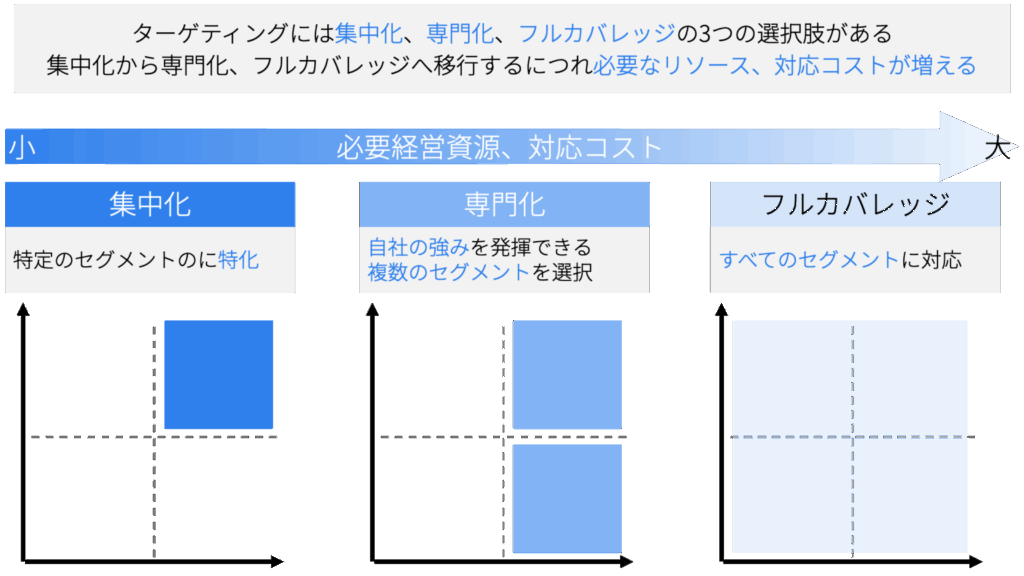

「選ぶ」ための3つのアプローチ:集中化、専門化、フルカバレッジ

ターゲティングの戦略は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

- 集中化戦略(ニッチ戦略)

特定の一つのセグメントに特化し、そこに全ての経営資源を集中させる戦略です。 - 専門化戦略(選択的専門化)

自社の強みを発揮できる複数のセグメントを選択し、それぞれにアプローチする戦略です。 - フルカバレッジ戦略(無差別型マーケティング)

すべてのセグメントを対象とし、市場全体をカバーしようとする戦略です。大企業向け。

【講師の視点】スタートアップや新規事業は「集中化」から始めよ

【講師の視点】

特にスタートアップや大企業内の新規事業のように、リソースが限られている場合は、迷わず『集中化戦略』から始めるべきだと伝えています。あれもこれもと手を広げたくなる気持ちは分かりますが、限られた資源を分散させてしまうと、どのセグメントに対しても中途半端なアプローチしかできず、結局誰にも選ばれないという最悪の結果を招きます。まずは、自社の強みが最も活かせる一つのセグメントに狙いを定め、そこで圧倒的なポジションを築く。これが、小さなチームが大きな市場で勝利するための定石です。

【最重要の注意点】ターゲティングは市場を「不必要に狭める」ためにあらず

ターゲティングの本来の目的は、特定の顧客層に深く刺さる価値を提供することで、その層からの選好度(プレファレンス)を最大化することにあります。決して、他の顧客を排除するために行うのではありません。

【研修でよく出る質問】USJの初期の失敗から学ぶ、ターゲティングの本質とは?

開業当初のUSJは、「映画専門のテーマパーク」としてターゲットを「映画ファン」に限定していました。結果として「映画にそれほど興味がない」という大多数の潜在顧客を自ら切り捨てることになり、来場者数が伸び悩みました。この失敗の本質は、事業の投資規模に見合わない、市場規模が小さいセグメントに「集中化戦略」を適用してしまった点にあります。ターゲティングとは、ニッチな市場に引きこもることではなく、自社が提供する価値が最も強く響く顧客層を起点に、市場全体へと影響力を広げていくための戦略なのです。

【第4章】成功事例から学ぶセグメンテーションとターゲティング

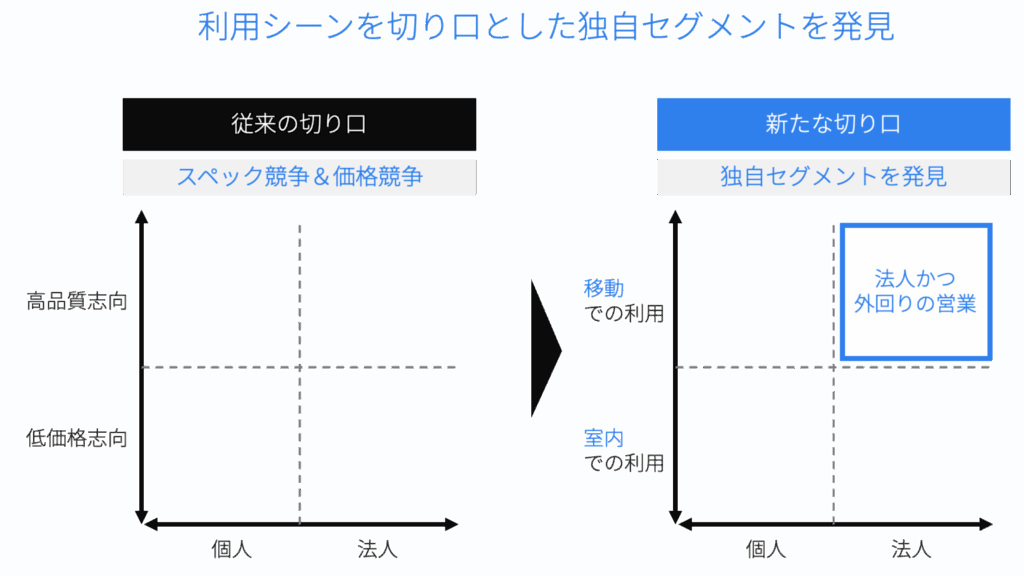

事例1:Panasonic「Let’s Note」- 「利用シーン」で市場を再定義

Panasonicの「Let’s Note」はモバイルノートPCで14年連続のトップシェアを獲得。

2017年度には、67%のシェアに達した。

「2017年度末には、レッツノートが供給不足に陥ったが、ほとんどの顧客が待ってくれた。待ってもらえるのはアップルとレッツノートだけと言われた」

(パナソニック コネクティッドソリューションズ社の樋口泰行社長)

(出展:ASCII : アップルとパナソニックのレッツノート 顧客の支持率を二分か)

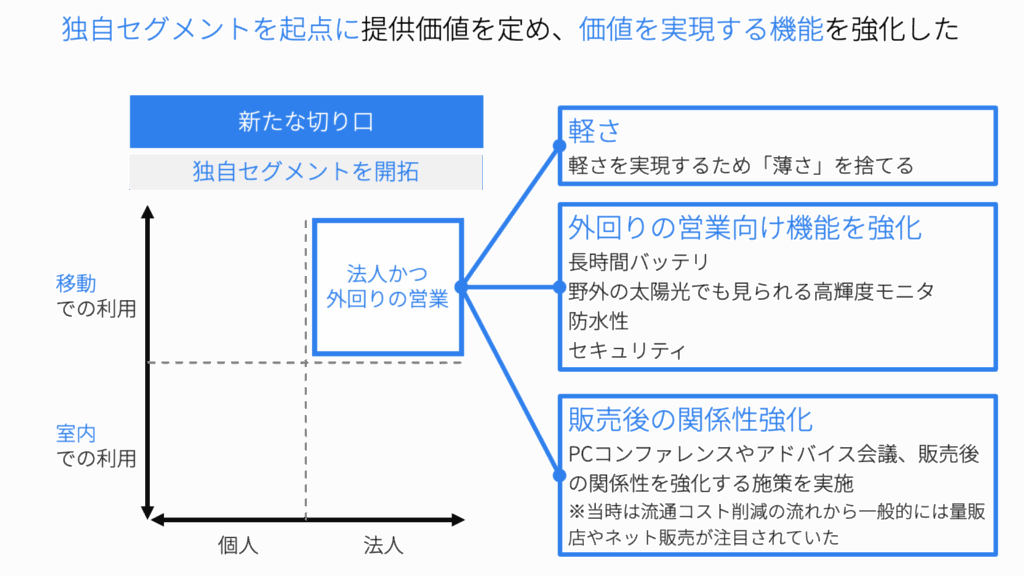

パナソニックの秀逸なセグメンテーションとターゲティング、提供価値設計

- S (Segmentation):

従来の「高品質/低価格」「個人/法人」という軸ではなく、「利用シーン:移動での利用/室内での利用」という行動変数を持ち込んだ。 - T (Targeting):

「法人かつ外回りの営業」という、これまで明確に意識されてこなかったセグメントを発見し、経営資源を集中させた。 - 結果:

ターゲットが本当に求める「軽さ」「頑丈さ」「長時間バッテリー」に特化することで、「外回りのビジネスパーソンにとって、最も信頼できるタフな相棒」という独自のポジションを築き、熱狂的なファンを獲得した。

事例2:ASKULが“明日来る”で切り拓いた真空市場

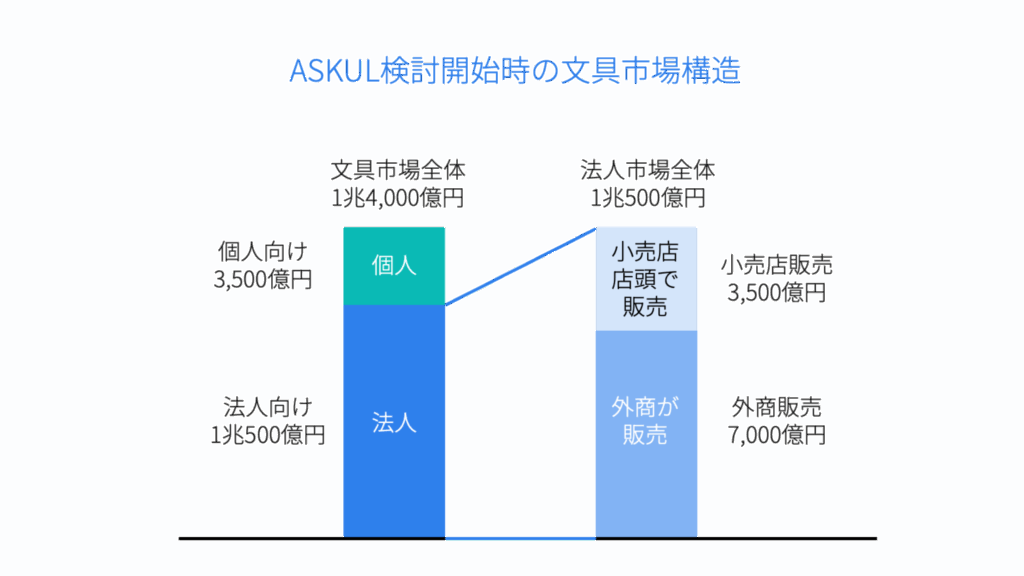

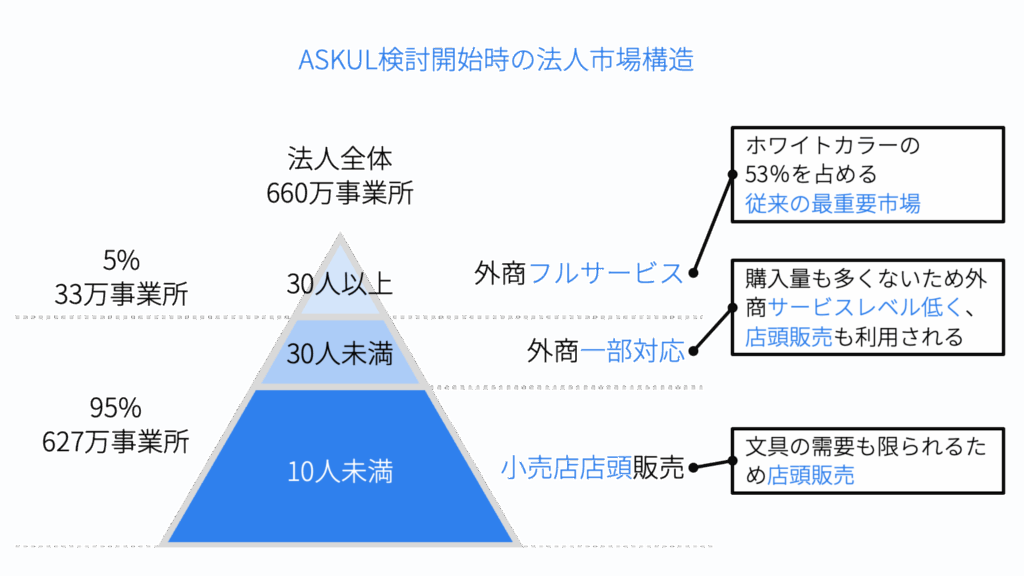

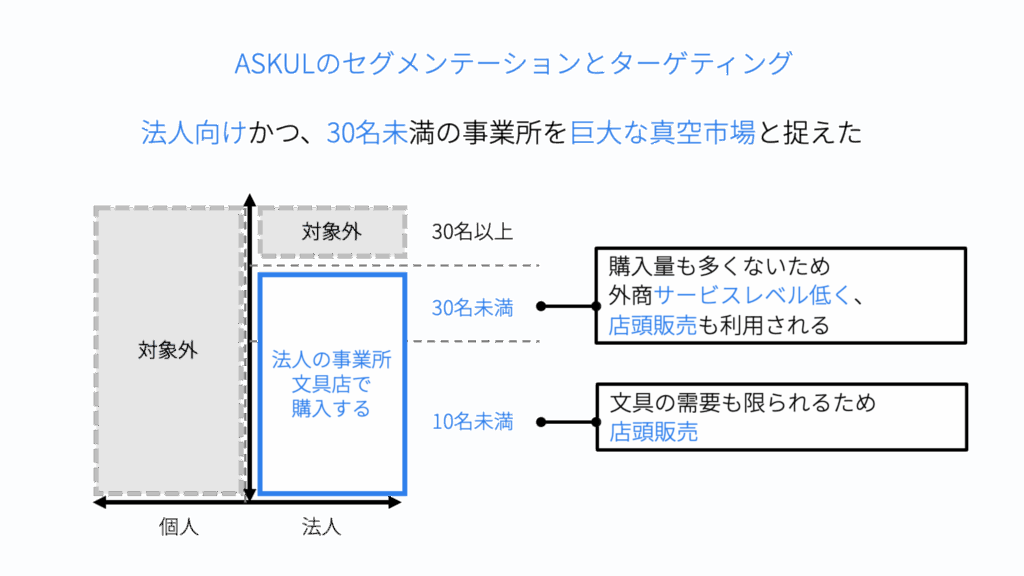

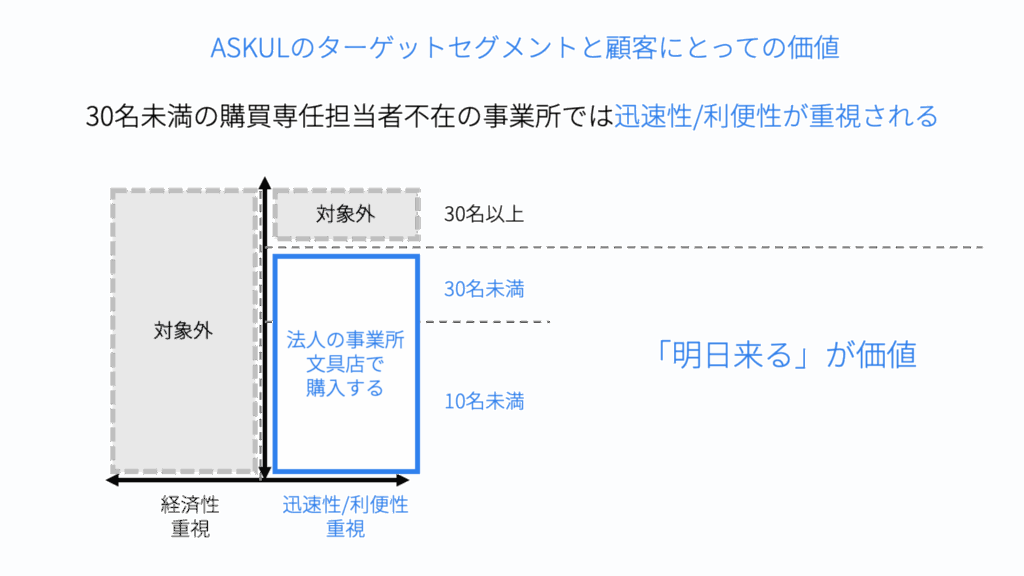

アスクルは、文具1.4兆円市場の中で誰も主戦場にしていなかった“真空地帯”――法人×小規模(30名未満)に照準を合わせた。このセグメントは購買専任が不在で在庫管理も緩く、必要な時に「すぐ欲しい」という切実な課題が生じやすい領域。従来の外商はサービスレベルが低く、結局事務員が店頭へ走るという非効率が放置されていました。

アスクルはこのセグメントを明確にターゲティングし、価値提供を「明日来る(翌日配送)」という迅速性と利便性に設定。電話/FAX/Webの簡単発注と在庫・配送オペレーションを磨き込み、文具購買を“店に行く行為”から“翌日届くインフラ”へと置き換えました。

結果として、セグメンテーション(法人×小規模)→ターゲティング(購買専任不在の事業所)→提供価値(スピードと手間の最小化)が一直線でつながる設計が機能し、競合不在の領域で確かなシェアを獲得。アスクルの成功は、「誰に」「何を価値として」届けるかを過不足なく定義した典型例なのです。

- S (Segmentation):

法人向け文具市場を、「企業規模:30名以上/30名未満」という軸でセグメンテーション。 - T (Targeting):

当時の市場では、全体の95%を占めるにもかかわらず、十分なサービスを受けられていなかった「30名未満の購買専任担当者がいない事業所」をターゲットに設定。 - 結果:

このターゲットが抱える最大の課題である「手間」を解決するため、「明日来る」という圧倒的な「迅速性・利便性」を提供価値とし、市場を席巻した。

市場構造

アスクルのセグメンテーションとターゲティング、提供価値

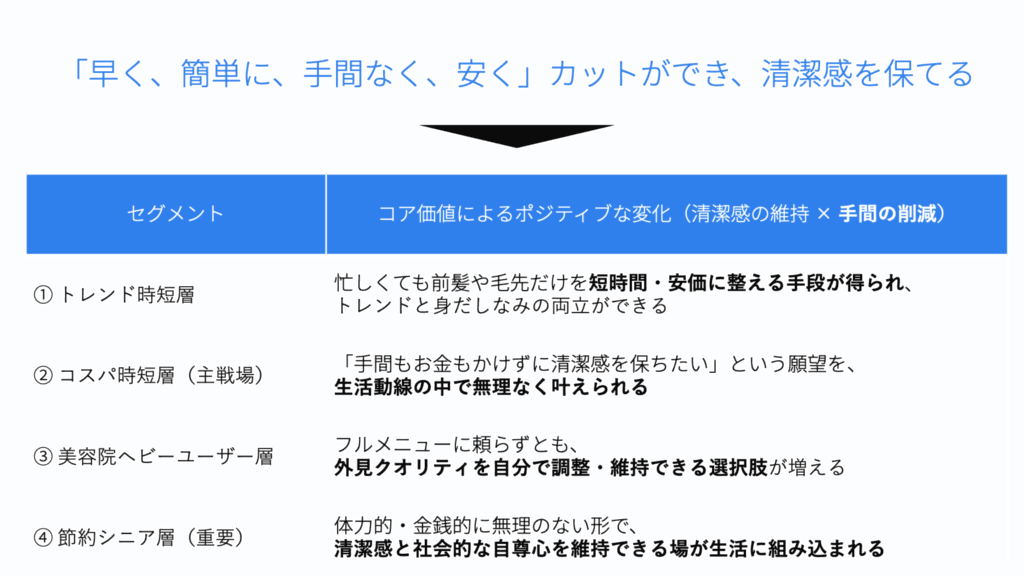

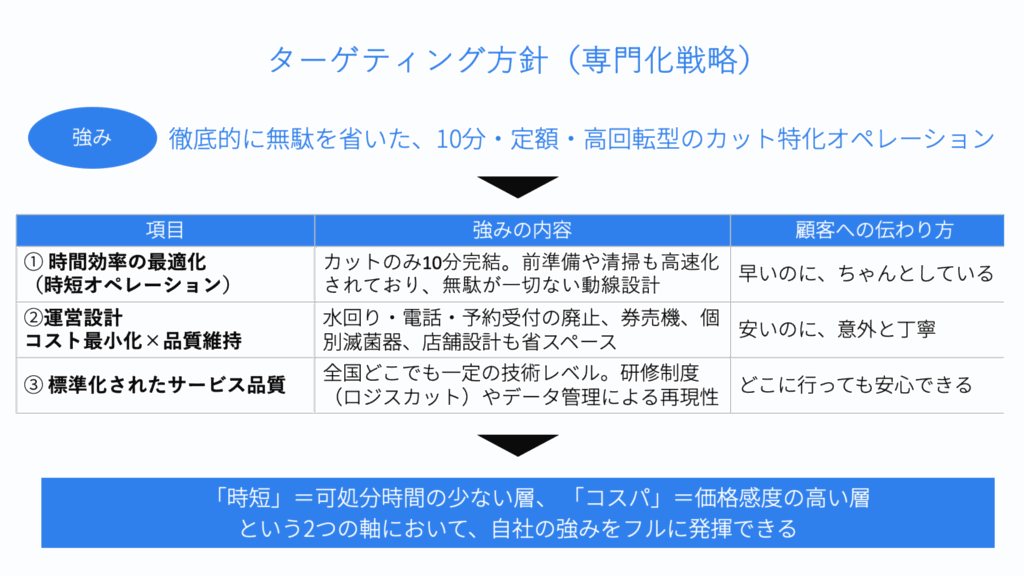

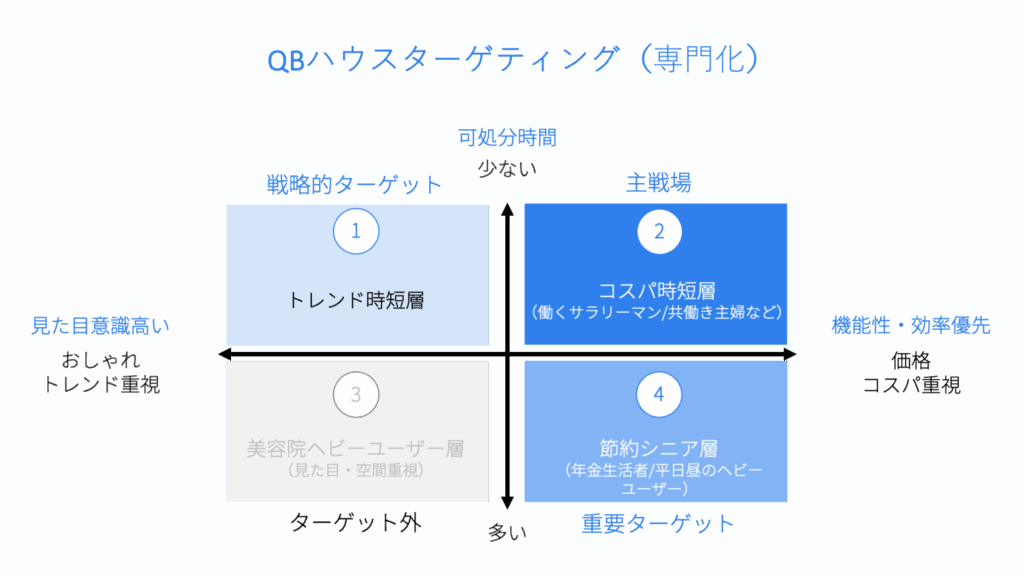

事例3:QBハウス – 「時間」と「見た目意識」でターゲットごとに価値を提供

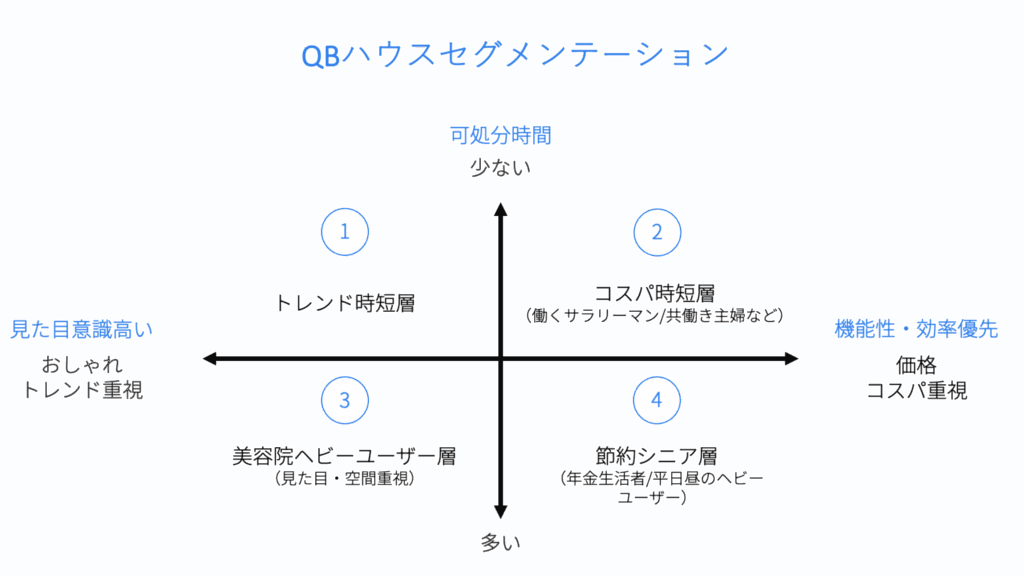

時間がない人ほど清潔感は捨てたくない。QBハウスはこの当たり前の欲求に正面から向き合い、「早く、簡単に、手間なく、安く」を核にした10分・定額・高回転のオペレーションを磨き上げました。市場を「可処分時間 × 見た目意識(価格感度)」で分解し、主戦場を“コスパ時短層”、平日昼の稼働を支える“節約シニア層”を重要ターゲット、将来的に“トレンド時短層”を戦略的ターゲットに据える——この一貫性が、飽和した理美容市場で選ばれ続ける理由となりました。

- S (Segmentation):

理美容市場を、「可処分時間(少ない/多い)」と「見た目意識(おしゃれトレンド重視/コスパ・効率重視)」という2つの心理・行動変数でセグメンテーション。 - T (Targeting):

自社の強みである「10分・定額・高回転」が最も活きるセグメント(コスパ時短層、節約シニア層など)に優先順位をつける「専門化戦略」を採用。 - 結果:

「10分で身だしなみを整える、最も効率的な時間の使い方」という独自の価値を提案し、「機能性・効率性」に特化した新しい市場を創造した。

【終章】まとめ:明日から始める、顧客解像度向上のためのネクストステップ

本記事では、新規事業開発の成功確率を高めるための羅針盤として、顧客課題検証の重要性と、その第一歩となるセグメンテーション・ターゲティングについて解説しました。

本記事で学んだ重要ポイント

- 事業の成否は「課題の質」で決まる

成功する事業は、優れた解決策(ソリューション)からではなく、顧客の深く、痛みのある課題を発見することから始まります。まずはCPF(顧客課題フィット)を目指しましょう。 - 顧客の「言葉」の奥にある「インサイト」を掘り当てよ

顧客自身も気づいていないインサイト(根源的な欲求)を発見して初めて、他社にはない独自の価値創造が可能になります。 - S→Tの流れで「戦場」と「戦い方」を定め、資源を集中させよ

セグメンテーションで市場の地図を広げ、ターゲティングで最も勝算の高い戦場を選ぶ。このプロセスが、限られた経営資源を有効活用し、事業を成功へと導きます。

あなたの次の一歩

この記事を読み終えたあなたの次なる一歩は、「私たちのターゲット顧客は、一体何に困っているのだろうか?」という問いを立て、その課題についての仮説をチームで言語化してみることです。

新規事業開発とは、机上で完璧な計画を立てることではなく、「仮説→検証→学習」のサイクルを高速で回し、顧客と共に正解を創り上げていくプロセスに他なりません。本記事が、その長くも刺激的な旅路における、信頼できる地図となることを心から願っています。

【付録】よくある質問(FAQ)

- セグメンテーションとは何ですか?簡単に教えてください。

-

セグメンテーションとは、市場にいる不特定多数の顧客を、共通のニーズや特性を持つグループ(セグメント)に分けることです。巨大で捉えどころのない「市場」を、アプローチ可能な具体的な顧客グループに分解する、地図作りのような作業だと考えると分かりやすいでしょう。

- ニーズとインサイトの違いがよく分かりません。

-

ニーズは、顧客が「お腹が空いた」のように自覚し、言葉にできる欲求(顕在ニーズ)や、「言われてみればこれも不便だ」と気づける欲求(潜在ニーズ)です。一方、インサイトは、顧客自身も気づいていない「なぜか惹かれてしまう」といった無意識の欲求や本音です。インサイトを発見できると、競合他社にはない画期的な商品開発につながります。

- 良いセグメンテーションの条件は何ですか?

-

良いセグメンテーションは、「測定可能か」「到達可能か」「維持可能か」「実行可能か」といった軸で評価されます。簡単に言うと、そのセグメントの規模が分かり、そこにアプローチする手段があり、十分な利益が見込め、自社の強みを活かせる具体的なアクションを立てられることが重要です。

- BtoBにおけるセグメンテーションで最も注意すべき点は何ですか?

-

購買に関わる登場人物が複数いることです。実際に製品を使う「エンドユーザー」、お金を出す「購買意思決定者」、そして導入に影響を与える「口添え人・門番」など、それぞれの立場とニーズが異なります。関係者全員の視点を考慮する必要があります。

- STP分析はどのような順番で行うべきですか?

-

必ず、S(セグメンテーション)→ T(ターゲティング)→ P(ポジショニング)の順番で行います。市場全体を把握し(S)、その中から戦う場所を選び(T)、そこでの勝ち方を決める(P)という流れは、マーケティング戦略の基本です。

- 良いセグメンテーションの軸が見つかりません。どうすれば良いですか?

-

年齢や性別といった人口動態変数だけで分けてしまうのがよくある失敗です。まずは顧客の心理や行動に着目してみましょう。「なぜこの商品を買うのか(求めるベネフィット)」「どんなライフスタイルを送っているのか」といった軸で考えると、顧客のニーズに基づいた、より意味のあるセグメントが見つかりやすくなります。

- ターゲティングで市場を絞りすぎないか不安です。

-

ターゲティングの目的は、顧客を切り捨てることではなく、自社の価値が最も響く顧客に資源を集中し、そのセグメントで圧倒的なNo.1になることです。USJの初期の失敗事例のように、事業規模に対して市場を狭めすぎるのは危険ですが、リソースの限られる新規事業では、まずはニッチでも勝てる市場を選ぶ「集中化戦略」が定石です。

- 「セグメントによって異なるビジネス活動が可能か」という条件がよく分かりません。

-

もし切り口を変えてセグメントを分けても、結局提供する商品やマーケティング活動が同じであれば、そのセグメント分けは意味がない、ということです。ある特定のセグメントに特化した活動(例:価格、機能、チャネル)を行うからこそ、競合に対する優位性が生まれます。どのセグメントにも同じアプローチをするなら、それは単一のセグメントと見なすべきです。

関連記事

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。