なぜ、あなたの優れた製品は売れないのか?

「市場調査を尽くし、優れた機能を持つ新製品を開発した。しかし、期待したほど売れない」

「顧客アンケートでは高評価だったのに、なぜか競合の“劣った”製品が選ばれてしまう」

事業開発やマーケティングに携わる方であれば、このような「顧客インサイトの壁」に一度は突き当たった経験があるのではないでしょうか。

従来のデモグラフィック(年齢、性別、所得)やペルソナ分析だけでは、顧客の「買う理由」を本当の意味で理解するのは困難です。顧客は、自分でも「なぜそれを選んだのか」を正確に説明できないことさえあります。

もし、この「顧客が何を求めているのかわからない」という根本的な課題を解決できるとしたら?

この記事で解説する「ジョブ理論(Jobs-to-be-Done Theory)」は、まさにそのための強力なレンズです。

結論から言えば、顧客は「製品」を買っているのではありません。自分の「ジョブ(片付けたい用事)」を解決するために、その製品を「雇用(Hire)」しているのです。

【講師の視点】

「誰が」「何を買っているのか」という視点で分析している間は、顧客が本当に求めていることはわかりません。だからこそ、「なぜ買うのか」「どうやって使用して問題を解決するのか」を深掘りする必要があるのです。これがジョブ理論の最もベースとなる考え方です。

この視点に立つことで、従来のプロダクト志向の呪縛から解放され、顧客が本当に求めている価値を見抜き、競争を無関係にするようなイノベーションを生み出すヒントが得られます。

本記事は、ジョブ理論の提唱者であるクレイトン・クリステンセン氏らの知見と、実際のビジネス研修で語られた専門家の解説に基づき、「ジョブ理論とは何か?」という基本概念から、具体的なフレームワーク、実践的な事例、そして明日から使えるニーズ発見の方法までを網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは顧客の行動を「ジョブ」という新しい視点で捉え直し、次のヒット商品の種を見つけるための具体的な武器を手にしているはずです。

ジョブ理論とは何か?:「ドリルを買う人が欲しいのは、穴である」

ジョブ理論とは、顧客が商品(製品・サービス)を購入する真の理由を明らかにし、それに対する最適な解決策を設計するための一連の考え方です。

この理論は、ハーバード・ビジネススクールの教授であった故クレイトン・クリステンセン氏らによって提唱され、イノベーション論の核心として世界中の企業に影響を与えています。

顧客は「製品」ではなく「進歩」を求めている

ジョブ理論が提唱するのは、「企業がどのように顧客価値を創り出すべきか」についての新しい視点です。

従来のマーケティングでは「顧客価値(Value)」という言葉が多用されますが、ジョブ理論では、その源泉は顧客の課題(ジョブ)を解決することにあると定義します。

顧客のゴールは「特定の問題を解決すること」であり、その目的を達成するために商品を「使用する(雇用する)」のです。

この考え方を最も端的に表したのが、セオドア・レビット氏の有名な言葉です。

「顧客は4分の1インチのドリルが欲しいのではない。4分の1インチの穴が欲しいのだ」

顧客が本当に欲しいのは「ドリル」という製品そのものではなく、「穴を開ける」という解決策(=ジョブの達成)です。この本質を見誤ると、企業は「より高性能なドリル(速く回る、長持ちするバッテリー)」の開発競争に陥りがちです。

しかし、もし顧客が片付けたいジョブが「娘のために、壁に収納棚を取り付けたい」ということであればどうでしょうか。

ドリルを改良しても、ホッチキスで簡単に棚を固定できる製品が登場すれば、顧客はそちらを「雇用」するかもしれません。

「プロダクト志向」から「顧客中心」へのパラダイムシフトとは?

ジョブ理論は、従来の「プロダクト志向(製品中心主義)」から「真の顧客中心主義」へのパラダイムシフトを迫ります。

| 従来の「プロダクト志向」 | ジョブ理論の「顧客中心」 | |

|---|---|---|

| 考え方 | 「いいもの(高性能、多機能)を作れば売れる」 | 「顧客が解決したいことは何か?」 |

| 注目点 | 「誰が買うか(ターゲット層)」 「顧客は何を買うか(製品カテゴリー)」 | 「なぜ買うのか(動機)」 「どう使用して問題を解決するのか(文脈)」 |

| 分析手法 | 顧客の属性データや市場シェアの分析が中心 | 顧客の行動観察やインタビューで「ジョブ」を深掘りする |

| 結果 | 既存市場の改良に留まりがち | 全く新しいイノベーションの創出 |

この「なぜ」「どうやって」という深掘りこそが、既存の製品カテゴリーの枠を超えた、全く新しいイノベーションを生み出すための強力なドライバーとなるのです。

ジョブの構造とは?【ジョブ理論 フレームワーク】

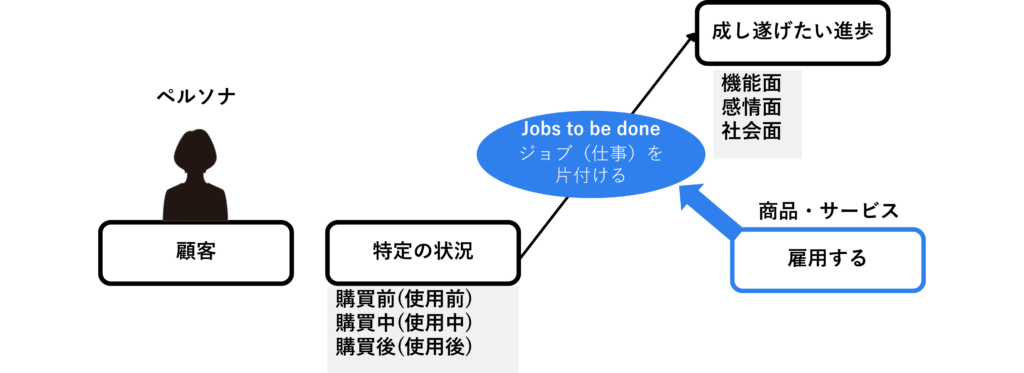

ジョブ理論における「ジョブ」とは、単なる「タスク(作業)」や「ニーズ(要望)」ではありません。

ジョブの定義:

ターゲット顧客が、特定の状況で、成し遂げたい進歩(Progress)

顧客は、現状に何らかの不満を持ち、その状況をより良くするために(=進歩するために)商品やサービスを「雇用」するのです。

この「ジョブ」を正確に定義することが、ジョブ理論の実践における第一歩であり、最も重要なフレームワークの基礎となります。

ジョブを構成する3つの要素とは?

ジョブを分析する際は、以下の3つの要素に分解して考えると明確になります。

| 構成要素 | 説明 | 具体例(QBハウスで髪を切る) |

|---|---|---|

| 顧客(誰が) | ジョブを抱えるターゲット顧客 | 忙しいビジネスマン |

| 特定の状況(いつ・どこで) | そのジョブが発生する文脈や背景 | 次のアポイントまで30分しかない、外出先 |

| 成し遂げたい進歩(何を・なぜ) | 顧客が実現したい理想の状態 | 「手早く最低限の身だしなみを整えたい」 |

このフレームワークで捉えることで、単に「髪を切りたい」といった表層的なニーズではなく、「なぜ、その状況で、それが必要なのか」という深いインサイトが得られます。

なぜ、ジョブの「3つの側面」を理解することが重要なのか?

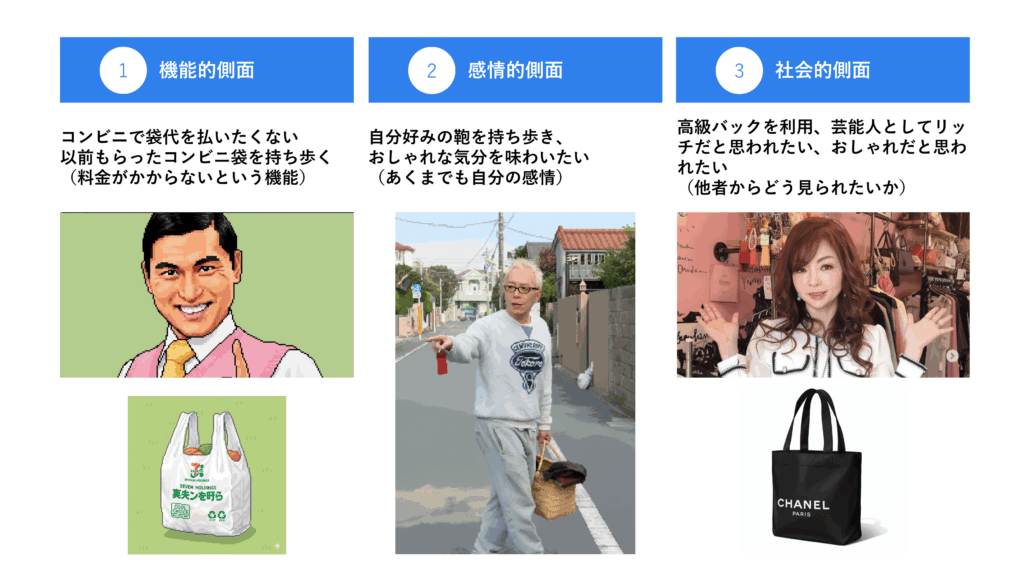

顧客が「成し遂げたい進歩」は、単一の側面だけでは語れません。ジョブ理論では、特に「機能的」「感情的」「社会的」という3つの側面から、ジョブを多角的に捉えることの重要性を説いています。

- 機能的側面 (Functional)

- 概要

ジョブを片付けるための実用的な側面。

「タスクを完了させたい」「効率よく済ませたい」といった実利的な進歩。 - 視点

「どのように成し遂げたいか?」 - 例

「コンビニで袋代を払いたくない」「車で安全に目的地に到着したい」「昼食まで空腹を満たしたい」

- 概要

- 感情的側面 (Emotional)

- 概要

その製品・サービスを利用することで、顧客が個人的に「感じたいこと」、または「感じたくないこと」。

個人の内面的な進歩。 - 視点

「どのように感じたいか?」 - 例

「自分好みの鞄を持ち歩き、おしゃれな気分を味わいたい」「運転中の退屈な気分を紛らわせたい」「高価なスキンケア商品を使ってリラックスしたい」

- 概要

- 社会的側面 (Social)

- 概要

第三者(家族、同僚、友人など)から「どのように思われたいか」、または「思われたくないか」。社会的な立場や他者からの評価に関わる進歩。 - 視点

「どのように見られたいか?」 - 例

「高級車に乗って、成功者として見られたい」「環境に配慮している人だと思われたい(エコバッグの利用)」「良い父親・母親だと思われたい」

- 概要

【講師の視点】

機能的側面だけで勝負すると、ハイスペック競争になりがちです。しかし、例えば建設業界でも独立したあとも「以前の勤め先の先輩から勧められた工具を使う」といった社会的側面が購買を決定づけることがあります。機能面だけでなく、感情的・社会的な側面を捉えることで、競争優位性を見出すことができるのです。

多くの企業は「機能的側面」の改善に注力しがちですが、顧客の強い購買動機は、しばしば「感情的側面」や「社会的側面」に隠されています。

進歩の2つの方向性:「薬」と「サプリ」の違いとは?

「進歩」には大きく2つの方向性があります。これは、顧客の課題が「薬」のように不可欠なものか、「サプリ」のように付加的なものかを考える上で有用な分類です。

| 方向性 | 説明 | 状態変化 | 比喩 | 具体例 |

|---|---|---|---|---|

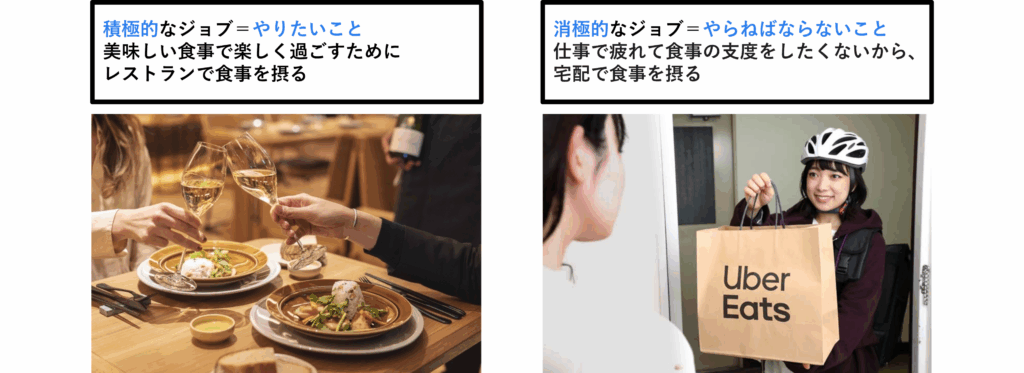

| 積極的なジョブ (やりたいこと) | 自分の意思で積極的に成し遂げたいこと | ニュートラル → プラスへ | サプリ | 「美味しい食事で家族と楽しく過ごしたい」からレストランへ行く |

| 消極的なジョブ (やらねばならないこと) | やらないと不都合が生じること | ネガティブ → ゼロへ | 薬 | 「仕事で疲れて食事の支度をしたくない」から宅配で食事を摂る |

【講師の視点】

「やらねばならない」消極的なジョブ(薬)は、課題が顕在化しやすいため見つけやすいです。一方、「あったらいいな」という積極的なジョブ(サプリ)は、当たった時にInstagramのように非常に大きな成功に繋がる可能性があります。どちらか一方だけでなく、両方の方向性でジョブを考えることが重要です。

【ジョブ理論 事例】なぜ、人はQBハウスを「雇用」するのか?

ジョブ理論の概念を、より身近な日本の事例で理解してみましょう。10分1000円(現在は1350円)のヘアカット専門店「QBハウス」は、ジョブ理論を体現したサービスとして非常に有名です。

課題:なぜ、従来の理容室・美容室ではダメだったのか?

QBハウスが登場する前、髪を切りたいと思った時の選択肢は、従来の理容室や美容室がほとんどでした。

- 従来のサービス(プロダクト志向):

- 顧客を「おしゃれに敏感な若者」「身だしなみを気にするビジネスマン」といった属性で捉え、シャンプー、マッサージ、丁寧なカウンセリングといった付加価値を提供。

- より高度なカット技術や、リラックスできる空間づくりに注力していた。

- しかし、そこには満たされない顧客がいた:

- 多くの店舗では、カットだけでも予約や待ち時間を含めると1時間近くかかるのが当たり前。

- 「ただ髪を短くしたいだけなのに、世間話やマッサージは不要だ」と感じている顧客は、高い料金と長い時間に不満を抱えていた。

ジョブ理論による分析:顧客は「なぜ」髪を切りたいのか?

QBハウスは、顧客を属性で捉えるのではなく、彼らが置かれた「状況」と片付けたい「ジョブ」に注目しました。

- 顧客(例:忙しいビジネスマン)

- 特定の状況(いつ・どこで):「次のアポイントまで30分だけ時間が空いた」「明日の重要な会議の前に、とにかくサッと身だしなみを整えたい」

- 成し遂げたい進歩(なぜ):「①余計な時間やコミュニケーションを省き、効率よく髪を切りたい」「②(おしゃれになることよりも)最低限の清潔感を手に入れたい」

彼らが片付けたかったのは「おしゃれになる」というジョブではなく、「手早く、安く、最低限の身だしなみを整える」というジョブだったのです。

QBハウスが「雇用」された本当の理由

この「手早く済ませたい」というジョブに対し、QBハウスは徹底的に最適化された解決策を提供しました。

- 時間の効率化(機能的ジョブ): 「10分」という明確な時間設定。予約不要で、空席情報が外から一目でわかる(エアウォッシュで髪を吸い取るためシャンプー台も不要)。

- 精神的負担の軽減(感情的ジョブ): 美容師との余計な会話は不要。髪型の写真を見せれば、黙っていてもその通りに切ってくれる。

- 価格の明瞭化(機能的ジョブ): 誰でも一律の安心価格。

真の競合は「少し伸びたまま我慢する」ことだった

この分析で明らかになるのは、QBハウスの真の競合相手は、おしゃれな美容室や高級理容室ではなかった、ということです。

彼らが「手早く済ませたい」というジョブを抱えた時、QBハウスがなければ取っていたであろう行動は、「まあいいか、まだ我慢できる」と何もしない(=無消費)という選択でした。

従来の理容室が提供する「1時間の丁寧なサービス」と、自分のジョブとの間に大きなギャップがあったため、「髪を切りに行く」という選択肢そのものを諦めていたのです。

この「ジョブ」の視点に立つと、QBハウスが「やらないこと」を徹底した理由が明確になります。

- NGな打ち手(プロダクト志向): シャンプーやマッサージを導入する、内装をおしゃれにする

- OKな打ち手(ジョブ理論):

- 時間に関するあらゆる無駄を省く(予約、待ち時間、シャンプー)。

- コミュニケーションのコストを最小限にする。

- その代わり、カットという本質的な機能の品質は担保する。

この事例が示すように、ジョブ理論とは、顧客を「属性(Demographics)」で見るのではなく、「状況(Context)」と「動機(Motivation)」で見るフレームワークなのです。

どうすれば、顧客の「ジョブ」を見つけられるのか?

ここでは、新規事業開発担当者が実践できる、ジョブの発見方法と分析フレームワークを解説します。

1. なぜ、従来のセグメンテーションでは不十分なのか?

まず、従来のセグメンテーションがジョブの発見に不向きな理由を理解することが重要です。

- 従来のセグメンテーション: 人口特性(年齢、性別)、地理的特性(地域)、心理的特性(価値観)などで顧客を分類する手法。

これらは広告配信などでは有効ですが、顧客が「なぜ購入するのか」という根本的な因果関係はわかりません。

「40代、男性、管理職」というペルソナが、ある平日は「次のアポ前に手早く済ませたい」ためにQBハウスに行き、ある週末は「リラックスしたい」ために高級理容室に行くかもしれません。ペルソナは同じでも、片付けたい「ジョブ」は全く異なるのです。

ジョブ分析の優位性は、顧客が「なぜ、その行動をとらなければならないのか」を徹底的に分析し、文脈としてストーリーで捉える点にあります。

2. ジョブを言語化する「ジョブ・ステートメント」

ジョブを特定する際に強力なフレームワークが「ジョブ・ステートメント(Job Statement)」です。

【構文】

[状況] のとき、 [私=顧客] は、 [やりたいこと] をしたい。 それによって [期待する結果=進歩] できる。

(例:QBハウス)

「[次のアポイントまで30分しかない] のとき、 [私] は、 [余計なサービスなしで、手早く髪を切って身だしなみを整え] たい。 それによって [時間を無駄にせず、相手に失礼のない状態で会議に臨む] ことができる」

この構文は、チーム内で「私たちの顧客のジョブは何か?」を議論する際の共通言語として非常に有効です。

3. ジョブ発見のための5つの着眼点

イノベーションのヒントは、顧客の「不満」や「非合理な行動」の中に隠されています。

- 身近な生活の中(自分のジョブ)

自分自身が日常生活で「もっとこうなればいいのに」と感じる不満は、ジョブの宝庫です。 - 無消費(ノンコンサンプション)

最も手強い競争相手は「何もしない」という選択です。なぜ顧客は、既存の解決策を選ばない(選べない)のでしょうか? そこには「高すぎる」「難しすぎる」といった、未解決の巨大なジョブが隠れている可能性があります。 - その場しのぎの対応(ワークアラウンド)

顧客が、既存の製品に満足できず、複数の製品を組み合わせたり、本来の用途とは違う使い方をしたりして、何とかジョブを片付けている状況に注目します。 - できれば避けたいこと

顧客が「本当はやりたくないが、仕方なくやっていること」に着目します。

(例:レンタルビデオを返しに行くのが面倒 → Netflixの成功へ) - 意外な使われ方 自社の商品が、開発者の想定とは全く異なる使われ方をしているケースです。

- 事例:ノリ切りバサミ

海苔を刻むためのハサミが、家庭で「少量の個人情報を手軽に廃棄したい」というジョブを解決するため、シュレッダー代わりに大ヒットしました。

- 事例:ノリ切りバサミ

4. なぜ新しい解決策はすぐに受け入れられないのか?

素晴らしい解決策を開発しても、それだけでは成功は保証されません。ジョブ理論では、顧客が新しい解決策に乗り換えることを阻む「障害」にも目を向ける必要があります。

- 事例:飲食店の予約台帳

- ジョブ: 「飲食店の店長が、予約状況をミスなく管理したい」

- 既存の解決策: 紙の予約台帳

- 新製品: 高機能なタブレット予約システム

- 乗り換えの障害:

- 「操作を覚えるのが面倒」(新しい習慣への不安)

- 「停電したらどうするんだ」(既存のやり方への愛着)

- 「電話を受けながらタブレット操作は大変だ」(従来のワークフローとの摩擦)

【講師の視点】

どんなに優れたサービスを作っても、顧客は既に何らかの方法でジョブを解決しています。その「障害」が何なのかを特定し、どうすれば取り除けるのかを考えなければ、作っても売れないという事態に陥ります。

成功するイノベーションとは、顧客の進歩を可能にするだけでなく、これらの「乗り換えの障害」を取り除く工夫までを設計に組み込んでいるものなのです。

まとめ:イノベーションは「顧客の進歩」から始まる

本記事で解説したジョブ理論の重要なポイントを要約します。

- ジョブ理論とは: 顧客は自身の「ジョブ(片付けたい用事)」を解決するために製品を「雇用」するという考え方です。

- ジョブの定義: ジョブとは「顧客が、特定の状況で、成し遂げたい進歩」のことです。

- ジョブの3側面: ジョブには「機能的」「感情的」「社会的」の3つの側面があり、これらを多角的に捉えることが重要です。

- QBハウスの事例: 顧客は「手早く、安く、最低限の身だしなみを整える」というジョブのためにQBハウスを雇用していました。真の競合はおしゃれな美容室ではなく、「何もしない(無消費)」という選択でした。

- プロダクト志向からの脱却: 「誰が買うか(属性)」ではなく、「なぜ買うのか(状況と動機)」に焦点を当てることで、イノベーションの機会が発見できます。

- ジョブの見つけ方: 「無消費」「その場しのぎの対応」「意外な使われ方」など、顧客の不満の中にヒントが隠されています。

- 成功の鍵: 「ジョブ・ステートメント」でジョブを言語化し、顧客が乗り換える際の「障害」を特定・除去することが成功の鍵です。

あなたの製品・サービスは、顧客のどんな「ジョブ」を片付けるために「雇用」されているのでしょうか? ぜひ、この視点を持って、明日からの顧客観察を始めてみてください。

よくある質問(FAQ)

Q1: ジョブ理論と「ニーズ」や「ペルソナ」は何が違うのですか?

A1: 「ニーズ」は「〇〇が欲しい」という要望そのものを指しますが、しばしば曖昧です。ジョブ理論は、そのニーズが発生する「状況」と「成し遂げたい進歩(動機)」までをセットで解明しようとします。「ペルソナ」は「どのような人が(Who)」買うかに焦点を当てますが、ジョブ理論は「なぜ(Why)」買うのかという因果関係に焦点を当てます。

Q2: ジョブ理論の提唱者は誰ですか?

A2: ジョブ理論(Jobs-to-Be-Done, JTBD)の概念は、故クレイトン・クリステンセン氏(ハーバード・ビジネススクール教授、『イノベーションのジレンマ』著者)によって広く知られるようになりました。

Q3: ジョブ理論の「機能的・感情的・社会的」側面について、詳しく教えてください。

A3:

- 機能的側面は、タスクの実行や効率性といった実用的な側面です。(例:速く移動したい)

- 感情的側面は、利用者が個人的にどう感じたいか、という内面的な側面です。(例:運転を楽しみたい、安心したい)

- 社会的側面は、他者からどう見られたいか、という社会的な側面です。(例:環境に配慮している人だと思われたい)

優れた製品は、これら複数の側面(特に感情的・社会的側面)を満たしていることが多いです。

Q4: ジョブ理論の具体的なフレームワークには他に何がありますか?

A4: 本文で紹介した「ジョブ・ステートメント」の他に、「ジョブ・マップ(Job Map)」というフレームワークがあります。これは、顧客がジョブを片付けるまでの一連のプロセス(例:①定義→②特定→③準備→④実行→⑤監視→⑥修正→⑦完了)を時系列で描き出し、各ステップでの不満(=イノベーションの機会)を発見する手法です。

Q5: ジョブ理論の事例として、他に有名なものはありますか?

A5: はい、本文で解説したQBハウス以外にも、いくつかの有名な事例があります。

- 任天堂 Wii: 従来のゲーム機が高性能・高画質(機能的ジョブ)を競う中、Wiiは「家族がリビングで一緒に、直感的に楽しめる」という新しいジョブ(感情的・社会的ジョブ)を解決し、ゲームをしない層(無消費層)を取り込みました。

- Netflix: 「延滞料金のストレスなく、手軽にエンターテイメントを楽しみたい」というジョブに対し、定額制・延滞金なしの解決策を提供し、レンタルビデオ店のジョブを奪いました。

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。