新規事業開発を任され、ビジネスモデルの次の一手に悩むあなたへ。

これまでの事業開発プロセスで、顧客課題(CPF)の質を高め、解決策(PSF)を検証し、マーケティング戦略とビジネスモデルの図解を通じて「収益の流れ」と「コスト構造」を具体化してきました。

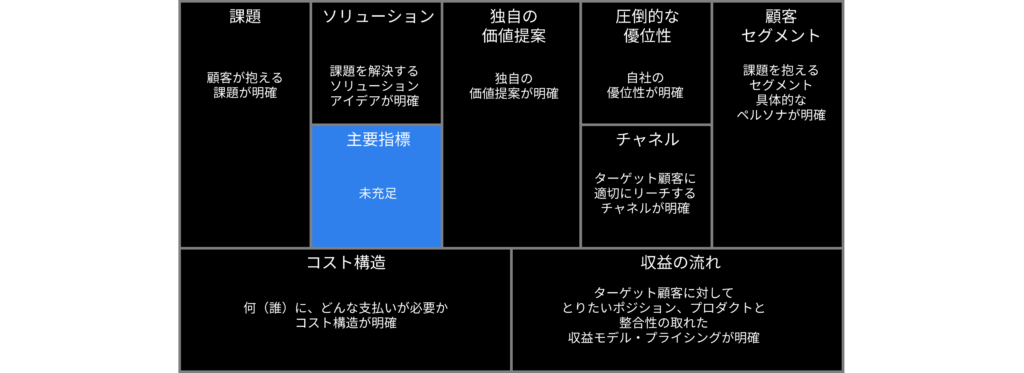

しかし、事業の設計図であるリーンキャンバスには、まだ一つ、決定的に重要な「空白」が残っています。それが、事業の羅針盤となる「主要指標(Key Metrics)」です。

どんなに優れた戦略やビジネスモデルも、実行、計測、改善するための指標がなければ、航海図のない船と同じです。この記事では、リーンキャンバスの最終ピースである「主要指標」としてのKPIを明確化し、事業計画へとつなげるためのKPIマネジメントの全体像を、具体的な手順、設定方法、そして現場で役立つ注意点とともに徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは「KPIとは何か」はもちろん、KGI・KSFとの関係性、具体的なKPIの決め方、そして成果を出すためのマネジメント方法を完全に理解し、自信を持ってKPI設計を始められる状態になっていることをお約束します。

リーンキャンバスの最終ステップ「主要指標」を埋める

新規事業開発の骨子となる仮説を整理するリーンキャンバスは、9つの項目で構成されています。KPIマネジメントは、このリーンキャンバスを完成させるための最終ステップに位置づけられます。

| リーンキャンバスの項目 | これまでの検討フェーズ | 関連する戦略・フレームワーク |

|---|---|---|

| 1.課題 (Problem) | CPF/PSF | カスタマージャーニーマップ |

| 2.顧客セグメント (Customer Segments) | CPF/PSF | セグメンテーション/ターゲティング/ペルソナ/エンパシーマップ |

| 3.独自の価値提案 (Unique Value Proposition) | PSF | バリュープロポジションキャンバス ポジショニング |

| 4.ソリューション (Solution) | PSF | Product(商品戦略) |

| 5.チャネル (Channels) | マーケティング戦略 | Place(流通・チャネル戦略) |

| 6.収益の流れ (Revenue Streams) | マーケティング戦略 | Price(価格戦略) |

| 7.コスト構造 (Cost Structure) | マーケティング戦略/ビジネスモデル図解 | 4P設計とビジネスモデル図解 |

| 8.圧倒的な優位性 (Unfair Advantage) | 環境分析/VRIO分析 | VRIO分析 |

| 9.主要指標 (Key Metrics) | KPIマネジメント | KGI/KPI設定 |

主要指標の項目は、事業の収益構造やコスト構造が明確になった次のステップで具体的に設定され、事業の成功を測るための羅針盤の役割を果たします。

そもそも「KPIマネジメント」とは何か?3つの重要指標を理解する

KPIマネジメントを始める前に、その中核をなす3つのキーワード「KGI」「KSF」「KPI」の定義と関係性を正確に理解することが不可欠です。

KPI(Key Performance Indicator)とは:「それさえ追えば結果が出る」最重要指標

KPIとは「Key Performance Indicator」の略で、直訳すると「重要業績評価指標」です。しかし、もっとシンプルに捉えましょう。KPIとは、「それさえ追いかけていれば結果が出る指標」のことです。

事業の成功という大きなゴールに向かう中で、その達成のために「今、最も重要な活動は何か」を数値で示したものがKPIです。

KGI(Key Goal Indicator)とは:事業の最終ゴールを示す目標数値

KGIは「Key Goal Indicator」の略で、最終的な目標数値を指します。これは事業の最終ゴールそのものであり、一般的には「売上高10億円」「営業利益1億円」といった、事業全体の成果を示す数値が設定されます。

KSF(Key Success Factor)とは:ゴール達成の「急所」となる最重要プロセス

KSFは「Key Success Factor」の略で、「重要成功要因」を意味します。これは、KGIというゴールを達成するための一連のプロセスの中で、最も重要で、成果に直結するプロセス、つまり「事業成功の鍵」のことです。

ここで極めて重要なのは、KSFは「現場がコントロールでき、現場の努力で変化させられるプロセス」でなければならない、という点です。外部要因に左右されるものではなく、自分たちの行動によって変えられるプロセスこそが、KSFとなり得ます。

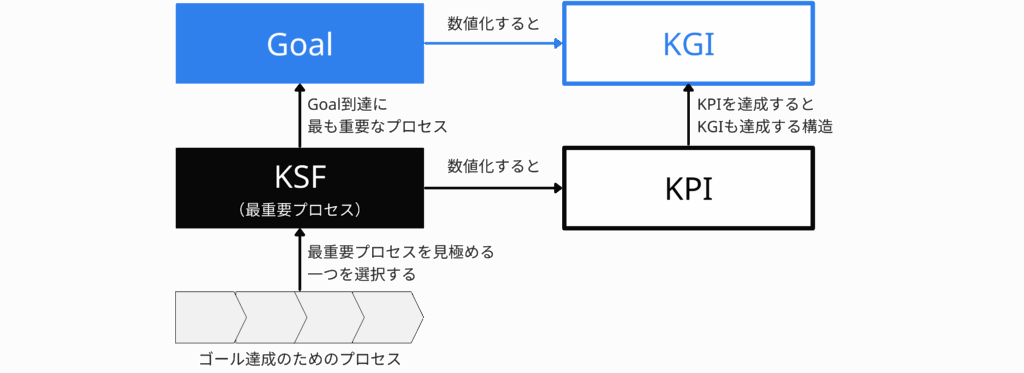

【図解】KGI・KSF・KPIの関係性:ゴールから逆算する達成構造

この3つの指標は、単独で存在するのではなく、ゴール(KGI)から逆算された強固な因果関係で結ばれています。

- 事業のゴール(例:売上・利益の目標)を数値化したものがKGIです。

- 現在地からKGIに至るまでには、無数のプロセス(例:商談数、提案額)が存在します。

- その中で、ゴール到達に最も影響を与える「最重要プロセス」を見極め、一つ選択したものがKSF(事業成功の鍵)です。

- そして、このKSFを具体的な目標数値に落とし込んだものがKPIとなります。

この構造により、「KPIを達成すれば、KSFが実行されたことになり、その結果としてKGIも達成されるはずだ」という、論理的な達成構造が生まれるのです。

【9ステップで実践】失敗しないKPIの決め方(KPI設定)

「KGI・KSF・KPIの関係性はわかったが、具体的にどうやって決めればいいのか?」という疑問にお答えします。KPIマネジメントは大きく「KPI設定」「運用準備」「運用」の3フェーズに分かれ、以下の9つのステップで進めます。

| フェーズ | ステップ |

|---|---|

| KPI設定 | STEP 1|KGIの確認 |

| STEP 2|現状とのギャップの確認 | |

| STEP 3|プロセスの確認・モデル化 | |

| STEP 4|KSFの見極め・絞り込み | |

| STEP 5|KPI(目標)設定 | |

| 運用準備 | STEP 6|運用性の確認 |

| STEP 7|KPI悪化時の対策の事前検討 | |

| STEP 8|関係者との合意 | |

| 運用 | STEP 9|運用・継続的な改善 |

特に事業の成否を分けるのが、最初の5ステップです。一つずつ見ていきましょう。

STEP 1 & 2:KGIの確認とギャップの把握

KPIマネジメントの成否は、最初のボタンの掛け合わせで決まります。ファーストステップは、関係者間で「ゴール(KGI)とその目標数値」を明確に合意することです。

よくある失敗は、ゴール自体がズレていたり、目標数値の認識が異なっていたりすることです。これでは、たとえKPIを達成しても「結局、事業がうまくいっていない」という不健全な事態に陥ります。

まず、最終ゴールであるKGI(例:年間売上1,000万円)を確定させ、現状とのギャップを正確に把握しましょう。

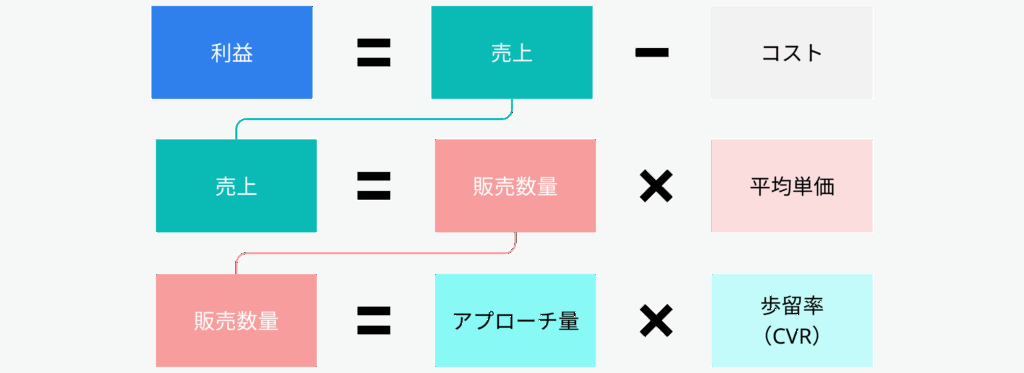

STEP 3:プロセスの確認・モデル化(因果関係の可視化)

次に、KGI達成までのプロセスを数式でモデル化し、因数分解します。これは、事業の構造を論理的に理解するための重要なステップです。

例えば、売上の構造は以下のように分解できます。

- 利益 = 売上 − コスト

- 売上 = 販売数量 × 平均単価

- 販売数量 = アプローチ量 × 歩留率(CVR)

これをまとめると、売上は以下のようになります。

売上 = アプローチ量 × 歩留率(CVR) × 平均単価

この数式により、「アプローチ量を増やす」「歩留率(CVR)を上げる」「価格を上げる」という3つのアクションのうち、どれに注力すべきか、という議論の土台ができます。

STEP 4:KSF(急所)の見極め・絞り込み

モデル化した変数の中から、最もゴール(KGI)にインパクトを与えるKSF(急所)を特定します。これには3つのステップがあります。

モデル化した数式の項目を、コントロールしにくい「定数」と、自分たちの努力で変えられる「変数」に分けます。例えば、価格(平均単価)は頻繁に変えられない「定数」とみなし、まずは「アプローチ量」や「CVR」といった「変数」に集中する、といった判断です。

限られたリソース(人、モノ、金、時間)をどこに投下すれば最も効果的かを考え、KSFを一つに絞ります。例えば、新規事業で広告予算が少ない場合、多くの人にアプローチする「量」ではなく、来てくれた人の転換率を高める「CVRの向上」をKSFに設定する、といった戦略です。

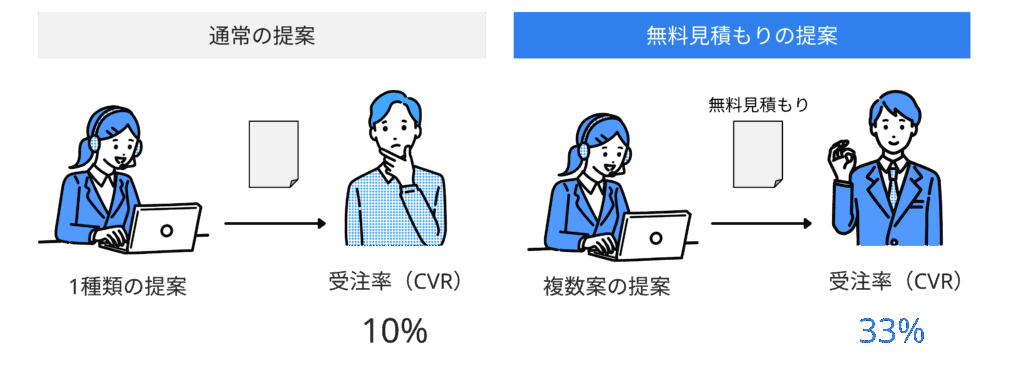

選んだKSF(例:CVR向上)を、さらに現場の「行動につながる指標」へと分解します。ただ「CVRを上げよう」では、現場は何をすればいいか分かりません。「顧客への提案の質を高める」「提案の回数を増やす」など、具体的なアクションに落とし込みます。分析の結果、「無料見積もり実施の提案」がCVRを大きく向上させることが分かれば、それが「無料見積もりを実施する提案」プロセスがKSFになります。

STEP 5:KPI(目標)設定の具体例

KSFさえ決まってしまえば、KPI設定は難しくありません。算数で目標数値を導き出すだけです。

【事例:売上目標1,000万円を達成するためのKPI設定】

- KGI:売上目標 1,000万円

- 前提:平均受注単価は10万円(定数)。

- KSF:分析の結果、「通常の提案」では受注率(CVR)が10%なのに対し、「無料見積もり実施の提案」を行うと33%に上がることが判明。よってKSFは「無料見積もりの提案をすること」に決定。

- KPIの計算:KGI達成に必要な「無料見積もり提案」の顧客数を算出します。

必要な顧客数 = 売上目標 ÷ 平均単価 ÷ 受注率

必要な顧客数 = 1,000万円 ÷ 10万円 ÷ 33% = 304顧客 - KPI設定:KGI(1,000万円)を達成するために、304顧客へ無料見積もり実施の提案を行う。

このように、論理的なステップを踏むことで、誰もが納得できるKPIを設定することができます。

【現場でよくある失敗例】KGIが上から降りてこない場合はどうすれば?

研修の質疑応答で「KGIが設定されるまで動けません、という状況はあり得ますか?」という質問がありました。これは多くの組織が直面する課題です。答えは明確です。「本来、課長や部長といったミドルマネジメント層は、会社のIR情報などから事業目標を推測し、『我々の部署としては、この目標を追おうと思いますが、よろしいでしょうか?』と上に提案していくべき」です。

もしそれが難しい組織構造なのであれば、前期の方針をベースに今期の数値を仮置きして動くか、事業全体をコントロールするタワー部門が期初に素早く動ける体制を整える必要があります。目標がなければ何もしなくていい、とはなりません。現場からKGIを提案し、合意を取りにいく姿勢が事業を前に進めます。

KSF(最重要プロセス)を特定するための3つの実践的アプローチ

「理屈は分かったが、自社のKSFを見つけるのが一番難しい」と感じる方も多いでしょう。その通りです。KSFは「戦略の実行そのもの」であり、すべての会社に当てはまる魔法の杖はありません。しかし、見つけるための有効なアプローチは存在します。

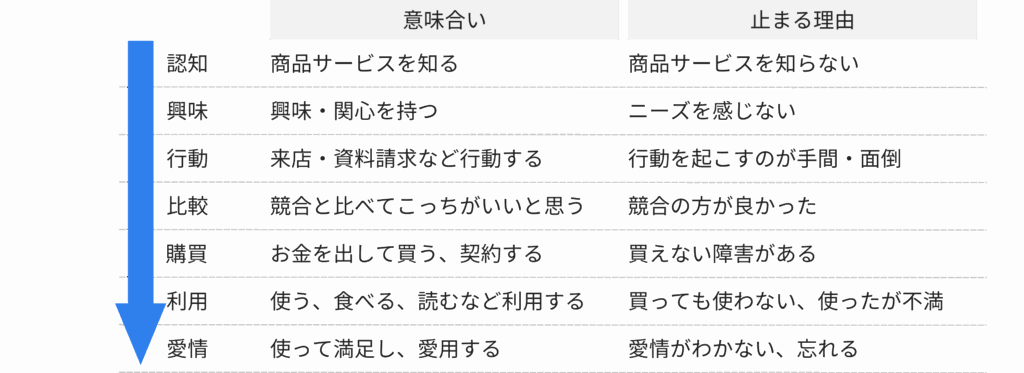

アプローチ1:顧客の「意思決定の流れ(マインドフロー)」から探る

KSFは、顧客の「買いたいボタン」がある場所、つまり顧客の意思決定が大きく動く瞬間に隠されていることが多いです。顧客の購買プロセス(マインドフロー)を分解し、どこで顧客が離脱しているのか(止まる理由)、逆にどこで購買を決意しているのかを探ります。

| フェーズ | 意味合い | 止まる理由(障壁) |

|---|---|---|

| 認知 | 商品サービスを知る | 商品サービスを知らない |

| 興味 | 興味・関心を持つ | ニーズを感じない |

| 行動 | 来店・資料請求など行動する | 行動を起こすのが手間・面倒 |

| 比較 | 競合と比べてこっちがいいと思う | 競合の方が良かった |

| 購買 | お金を出して買う、契約する | 買えない障害がある |

| 利用 | 使う、食べる、読むなど利用する | 買っても使わない、使ったが不満 |

| 愛情 | 使って満足し、愛用する | 愛情がわかない、忘れる |

- 初回購買のKSFは「認知」〜「購買」のどこかにあります。

- リピート購買のKSFは「購買」〜「愛情」のどこかにあります。

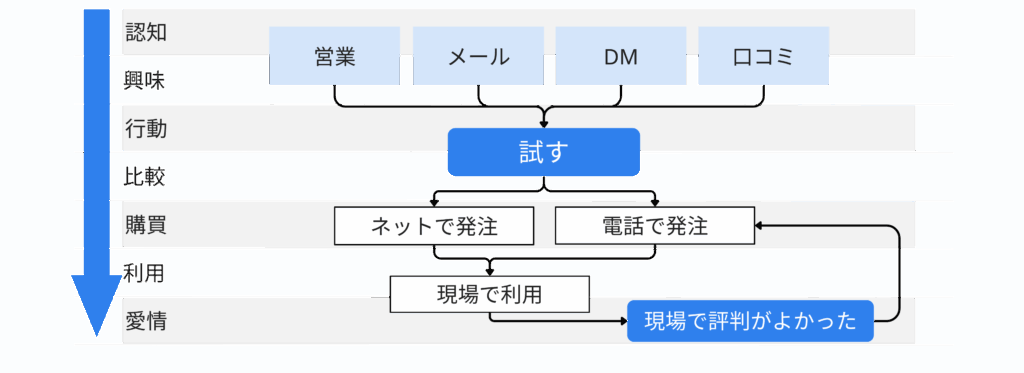

アプローチ2:購買につながる「頻出ルート」を調査する

購買に至った多くの顧客が、「共通してとった行動」や「共通して触れた情報」、それがKSFである可能性が非常に高いです。

例えば、発注につながった顧客の行動を分析したところ多くの顧客が発注前に「試供品を試していた」とわかり、KSFとして特定できたケースや、リピーターへのヒアリングを通してリピートした顧客は利用した現場で評判が良かった(いい評判に触れていることが多い)ということがわかりリピートのKSFとして「現場でのいい評判を高める」ということの特定につながるというイメージです。

【事例:ペットショップのKSF】

ペットショップのKSFは何になりそうでしょうか?

声を掛ける数?

SNSへの投稿数?

さまざま考えることが可能です。

あるペットショップで購買客を分析したところ、購入者のほとんどが購買前にその場でペットを「抱き抱え」ていたことが分かりました。

この場合、KSFは「試す(抱き抱えを経験してもらう)」ことになります。

そこで、KPIを「抱き抱え案内数」と設定し、スタッフに「抱っこしてみますか?」と声をかける行動を促した結果、売上が大きく向上しました。

この事例のように、KSFを探る際には、単に”声を掛ける数”などの表面的なプロセス、行動にとどめずに、具体的にどんな行動が目標の達成につながるプロセスなのかを深堀りして特定することが重要になります。

この「頻出ルート」は、実際に購入した顧客にヒアリングし、「何が決め手でしたか?」「購入前にどんな行動をしましたか?」と聞くことで見つけ出すことができます。

頻出ルートを見つけるためのヒアリング項目

頻出ルートを探るために、「購買」や「愛情」に至った理由を顧客に聞くことで頻出ルートを探ることも有効です。

下表は、頻出ルートを探るための顧客へのヒアリング項目の例となります。

| フェーズ | ヒアリング項目の例 |

|---|---|

| 認知 | どこにあるどの媒体で最初に知ったか |

| 興味 | その時に興味を持ったのはどんな情報(文言・画像など)か |

| 行動 | 知った後にどんな行動をとったか |

| 比較 | 他の商品・サービスと比べて、何がよくて、決め手はなんだったか |

| 購買 | いつ、どこで、どのように買ったか、いくらだったか |

| 利用 | いつ、どこで、どのように、何のために利用したか |

| 愛情 | 何に満足したか、不満は何か、他の人にお勧めするポイントは何か |

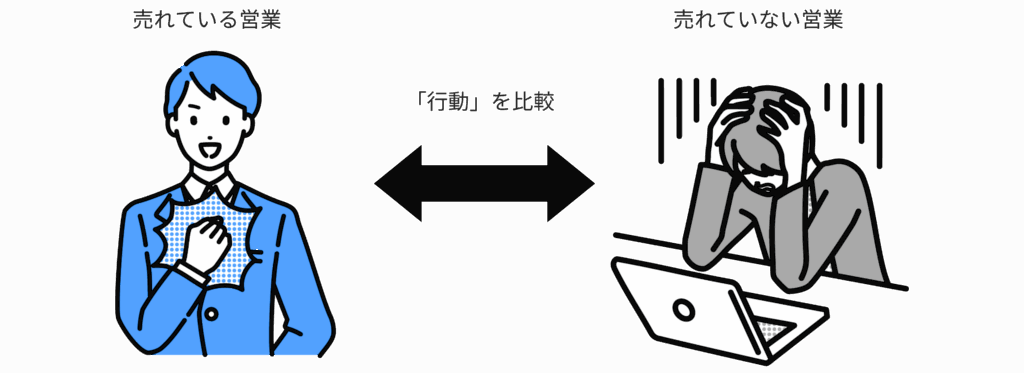

アプローチ3:売れる営業と売れない営業の「行動」を比較する

営業組織の場合、最も効果的なのは「売れている営業」と「売れていない営業」の具体的な「行動」を比較することです。

ここで重要なのは、意見や心がけではなく、「具体的に何をしているか」という行動の差分を聞き出すことです。

- 訪問する顧客はどうやって決めているか?

- 訪問前の準備で何をしているか?

- 訪問したら具体的に何をするか?

- どの資料をどのタイミングで見せているか?

- どんな言葉で説明しているか?

- 顧客からの特定の質問にどう返答しているか?

例えば、「売れる営業は皆、商談の途中で『無料なので一旦お見積りだけでも作ってみますか?』と声をかけ、見積もり提出数を増やしている」という行動パターンが見つかれば、「見積もり提案数」をKPIに設定することができます。

成果を最大化するKPIマネジメントの注意点

KPIを設定しただけでは成果は出ません。成果とは「努力の適切さ × 努力の量」で決まります。KPIマネジメントは、この「適切な努力の量」を最大化するための仕組みです。

行動量指標 vs 反応量指標、どちらを追うべきか?

KPIは、その性質から2種類に分けられます。

| 指標 | 意味合い | 特徴 |

|---|---|---|

| 行動量指標 | 自分の努力の量(行動量)の指標 | 自分でコントロールできる |

| 反応量指標 | 努力に対する市場からの「反応」の指標 | 相手ありきでコントロールできない |

例えば受験勉強であれば、「適切な勉強をした時間」が行動量指標、「偏差値」が反応量指標といえます。

結論は、「行動量指標と反応量指標が強く相関することを確認した上で、追いやすい行動量指標を追う」のが鉄則です。偏差値(反応量)を毎日追うのは困難ですが、勉強時間(行動量)なら自分で管理できます。ただし、「その行動が本当に成果(反応)に繋がっているか」の検証は不可欠です。

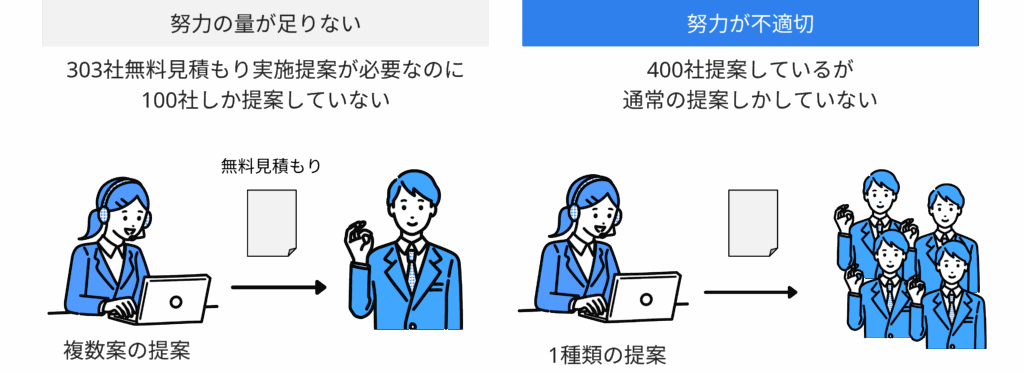

KPIが上がらない・悪化している場合の2つの要因

KPIの数値が悪化している場合、その原因は必ず以下の2つのどちらかです。

- 努力の量(行動量)が足りない

- 対策:さらに「行動量」を増やす。

- 例:「304件の無料見積もり実施の提案」というKPIに対し、100件しか提案できていない。

- 努力が不適切(努力の仕方が間違っている)

- 対策:行動(=努力の内容)を変える。

- 例:400件も提案しているが、無料見積もり提案ではなく通常の提案ばかりしている。

マネジメントにおいては、量を増やせばいいのか、やり方を変えるべきなのかを正しく見極めることが重要です。

追うべきKPIは「1つ」に絞るべき理由

KPIは、基本的に1つに絞ることが極めて重要です。

もし上司から、「新規顧客を30件獲得しろ。でも既存フォローも大事だ。新製品も20件導入しろ。あと訪問件数も最低20件は行け」と、複数の指標(多い指標)を指示されたらどうでしょうか?

現場は「どれを優先すればいいのか」と混乱し、自分勝手に優先順位をつけたり、最悪の場合、指示を無視したりします。結果、組織全体の力が分散し、何も達成できないという事態に陥ります。

一方、「今月は、利用数が減っている既存顧客の意思決定者に必ず会い、利用数アップの提案をすること。これを30件やろう」という少ない指標(1つ)であれば、やるべきことが明確になり、組織は一つの目標に集中して動くことができます。

戦略上の急所(KSF)が正しく特定されていれば、追うべき指標(KPI)は自ずと一つに決まるはずです。

KPIマネジメントを確実に成功させる「運用」の仕組み

KPIを設定しても、それが絵に描いた餅で終わっては意味がありません。実際に運用し、成果につなげるための仕組み作りが不可欠です。

STEP 6:運用性の確認(3つのチェックポイント)

設定したKPIが実際に運用可能か、以下の3つの観点で必ず確認しましょう。

| ①整合性 (ロジックは正しいか?) | KPIを達成すれば、本当にKGIも達成するのか。その因果関係をデータで確認します。 |

| ②安定性 (データは安定して取れるか?) | KPIの数値を、タイムリーかつ安定的に取得できるかが重要です。データの入手が1週間後では、手遅れになってしまいます。外部に依存せず、自分たちで管理できるデータであることが理想です。 |

| ③単純性 (シンプルに理解できるか?) | 関係者全員が「なぜこの数値を追うのか」をシンプルに理解できる事が大切です。複雑な計算式やロジックは、現場の納得感を削ぎ、形骸化の原因となります。 |

STEP 7:KPI悪化時の対策を事前に決めておく

計画通りに進まないのが事業です。KPIが悪化した場合にどう動くかを事前に決めておくことで、初動が早まり、致命的な遅れを防げます。

【事前に決めておくべき4項目】

- いつ(例:月末時点で進捗率80%未満の場合)

- KPIがどれぐらい悪化したら(程度)

- どうするのか(対応策)

- 最終判断者は誰か(決裁者)

対応策は、「さらに資金を投入する」「人を追加投入する」「両方やる」「現有戦力でやり方を変える」など、具体的に想定しておきましょう。

STEP 8 & 9:関係者との合意と継続的な改善

KPIは、現場に丸投げするのではなく、マネジメント側が責任を持って設定するのが基本です。その上で、なぜそのKPIなのかを丁寧に説明し、現場の納得感を醸成することが不可欠です。「これをやったらKGIに繋がるよね」という共通認識を、理屈で持たせることが重要です。

一度決めたKPIも、定期的な見直しが必要です。KPIを達成しているのにKGIが未達、という不健全な状態であれば、勇気を持って変更すべきです。ただし、現場の混乱を避けるため、KSFレベルの大きな変更は早くてもクオーター(四半期)単位で行うのが現実的です。

【実践で役立つ工夫】「ちょっと頑張れば届く」KPI設定の妙

良いKPIとは、ただ論理的に正しいだけではありません。「頑張ればなんとか達成できる」という絶妙な目標設定が、組織の士気を高めます。

「売上達成率が120%になるような目標は、そもそも設計が甘い」と評価します。理想は103%〜105%など、ギリギリで達成できるライン。

組織のコンディションは、成果を出すから良くなるのです。継続的に「頑張って達成した」という成功体験を積ませることで、組織は強くなり、次のより高い目標に向かう好循環が生まれます。KPI設定は、組織のモチベーションを設計する行為でもあるのです。

まとめ:KPIを羅針盤に、事業計画策定という次の航海へ

本記事では、リーンキャンバスの最後のピース「主要指標」を埋めるためのKPIマネジメントについて、その定義から具体的な決め方、そして実践的な運用方法までを網羅的に解説しました。

KPIマネジメントは、単なる数値管理ではありません。それは、事業のゴール(KGI)達成に向けた「適切な努力の量」を組織全体に示し、全員が同じ目標に向かって集中するための戦略実行そのものです。

このKPIマネジメントを通じてリーンキャンバスの「主要指標」が明確になると、これまでに検討してきた「収益の流れ」と「コスト構造」とが結びつき、具体的な事業計画(損益計画書など)を策定するための強力な根拠となります。

さあ、本記事で解説した体系的な手順に従ってあなたの事業のKPIを設計し、計画から実行、そして成功へと力強く推進しましょう。

KPIマネジメントに関するよくある質問(FAQ)

Q1. KPIは途中で変えてもいいのでしょうか?

A1. 理想は変えないことですが、「KPIは達成しているのにKGIが未達」「KGIは達成できそうなのにKPIが未達で現場が疲弊している」といった「不健全な状態」であれば、勇気を持って変えるべきです。

ただし、変更には注意が必要です。KPIの「目標数値」だけを変えるのは比較的容易ですが、指標の元となるKSF(重要成功要因)を変え、「指標そのもの」を毎月のように変更すると現場は混乱します。指標そのものを見直すような大きな変更は、早くてもクオーター(四半期)単位で行うのが現実的です。

変更する際は、「なぜ変えるのか」という因果関係をデータに基づいて丁寧に説明し、関係者全員の合意を得ることが不可欠です。

Q2. KPIはいくつ設定するのがベストですか?

A2. 基本的に「1つ」に絞るのがベストです。なぜなら、追うべき指標が多いと、現場は何を優先すべきか分からなくなり、行動が分散して、結果的に成果が出にくくなるからです。戦略の「急所」であるKSFが正しく特定できていれば、KPIは自ずと一つになるはずです。

例えば、あるペットショップの売上(KGI)を上げるためのKSFが「ペットを顧客に抱き抱えてもらうこと」だとします。この場合、KPIは「抱き抱え案内数」の一つに絞られます。スタッフは「お客様に『抱っこしてみますか?』と声をかける」という具体的な行動に集中できます。

しかし、もしここで「抱き抱え案内数」「高価格帯ペットフードの推奨数」「SNS投稿用の写真撮影許可数」といった複数のKPIを設定したらどうなるでしょうか。スタッフは「抱っこを勧めるべきか、フードの説明をすべきか、それとも写真を撮ってもらうべきか」と迷い、行動に一貫性がなくなります。結果として、最も売上に繋がるはずの「抱き抱え」という行動量が減ってしまい、KGI達成が遠のいてしまうのです。

このように、KPIを一つに絞ることで、組織全体の力を最も重要な一点に集中させることができます。もし複数設定する場合は、必ず優先順位を明確にすることが不可欠です。

Q3. 現場のメンバーにKPIを設定させても良いのでしょうか?

A3. 基本的にはマネジメント側が責任を持って設定する方が望ましいです。現場に任せると、良くも悪くも自分たちにとって達成しやすい、都合の良い指標になりがちだからです。

ただし、一方的に押し付けるのは禁物です。「このKPIを達成すればKGIも達成できる」というロジックを丁寧に説明し、ディスカッションを通じて現場の納得感を醸成するプロセスが非常に重要になります。

最終的には現場から適切なKPIが上がってくる状態が理想ですが、そのためにはまずマネジメント側が手本を見せ、議論を重ねながらチーム全体でKPI設定のスキルを高めていく必要があります。

Q4.「良いKPI目標」を設定するコツはありますか?

A4. 「頑張ればなんとか達成できる」という絶妙なラインを設定することです。簡単すぎる目標は組織を成長させませんが、無茶な目標は現場の士気を下げ、誰も追いかけなくなります。

「売上達成率が120%になる目標は、そもそも目標設定が甘い」と評価し、103%〜105%といった、ギリギリで達成できるラインを設計を目指します。

「組織のコンディションが良いから成果が出る」のではなく、「成果を出すから組織のコンディションが良くなる」のが本質です。少し背伸びした目標を達成し続けるという成功体験を積ませることが、強い組織を作る上で極めて重要になります。

Q5. KGIを達成しているのにKPIが未達、という逆の現象はなぜ起こるのですか?

A5. それもまた「不健全な状態」であり、設定したKPI(行動)とKGI(成果)の因果関係がズレている可能性が高いです。例えば、「KPIで定めた行動以外に、もっと成果に直結する行動を現場が自主的に行っていた」といったケースが考えられます。

この場合、現場は「KPIを達成していない」という理由で正当に評価されない一方、事業としては成果が出ているという歪な状況が生まれます。現場で起きていることを正しく観察し、より成果に直結するKSFとKPIは何かを再定義する必要があります。

Q6. 上層部からKGIが共有されない場合、現場はどうすればよいですか?

A6. 「KGIが降りてくるまで動かない」というのは、最も避けるべき事態です。本来、KGIを現場の目標にブレイクダウンするのは課長や部長といったミドルマネジメントの重要な役割です。

もしKGIが明確に示されないのであれば、現場からKGIを提案するべきです。例えば、公開されているIR情報などから全社の目標を推測し、「我々の部署としては、この目標を追うべきだと考えますが、いかがでしょうか?」と上申します。

期初に目標が間に合わない場合でも、前期の方針を元に仮の数値を置いて動き出すなど、主体的に行動することが事業を前に進めます。

Q7. 部署ごとにKPIを設定する際の注意点は?

A7. 全社のKGIを頂点として、各部署の役割に応じてKPIがブレイクダウンされていく構造を意識することが重要です。

例えば、以下のように連鎖します。

- 経営ボードのKPI(例:受注件数)が、営業部のKGIになる。

- 営業部のKPI(例:新規顧客数)が、営業メンバーのKGIになる。

- 営業メンバーは、自身のKGIを達成するために「訪問件数」などをKPIとして追う。

このように、ある階層のKPIが、その下の階層のKGIになるという関係性を理解し、常に「今どの階層の話をしているのか」を関係者間で明確にすり合わせることが、組織全体のズレを防ぎます。

関連記事

【事業開発の進め方シリーズ】

- 前の記事:事業開発の進め方⑫:リーンキャンバスの空白を埋めるビジネスモデル図解 完全ガイド|収益の流れとコスト構造を可視化する

- 次の記事:事業開発の進め方⑭:新規事業を成功に導く事業計画書の作り方|戦略を数値化し実行を確約する9ステップ【完全ガイド】

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。