「新規事業開発を任されたが、アイデアをどう収益に繋げれば良いか分からない」

「事業の全体像が曖昧で、本当に成り立つのか不安だ」

事業開発の進め方について、このような悩みを抱えている方へ。本記事では、その課題を解決する強力なフレームワーク「ビジネスモデル図解」について、その目的から具体的な作成手順、現場で陥りがちな失敗と成功のコツまでを網羅的に解説します。

これまでの連載「事業開発の進め方」では、顧客の課題(CPF)と解決策(PSF)の検証を経て、市場機会を見出し、STP分析とマーケティングミックス(4P)という戦略を策定することで、Product-Market Fit (PMF) 達成への道筋を描く方法をお伝えしてきました。

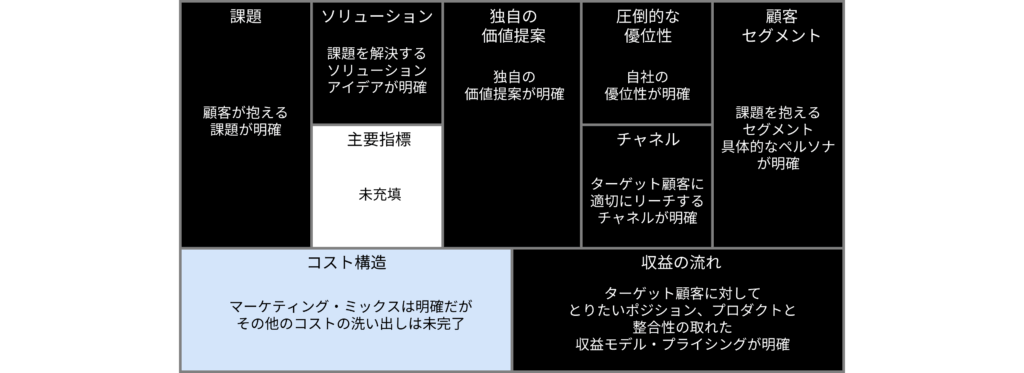

この一連のプロセスで活用するリーンキャンバスは、事業の核となる仮説を整理する上で非常に有効です。しかし、マーケティング戦略の策定を終えた段階でも、事業の持続可能性を左右する「コスト構造 (Cost Structure)」という重要な項目は、まだ解像度が粗い「空白」として残っているのではないでしょうか。

この空白を埋め、事業の設計図を完成させるための次なる一手こそが、ビジネスモデルを図解することです。

この記事を読み終える頃には、あなたは事業開発の進め方におけるビジネスモデル図解の重要性を明確に理解し、ご自身のアイデアを論理的に構造化できます。そして、次のステップである主要指標(KGI/KPI)の設定や事業計画の策定へと、自信を持って進める状態になっていることをお約束します。

そもそもビジネスモデルとは何か?リーンキャンバスとの関係性

まず、「ビジネスモデル」という言葉の定義と、これまで活用してきた「リーンキャンバス」との関係性を整理しておきましょう。

ビジネスモデルの定義

そもそもビジネスモデルとは、特定の目的を達成するための設計図です。具体的には、以下の要素を構造化したものと定義できます。

- どのように事業を行うか、どのような事業活動を構想するか

- 事業構造の設計モデルのことであり、あくまでも構想段階の設計図である

- 誰に、どのような価値を、どう提供し、どう対価をもらうか、を構造化したもの

事業アイデアを具体的な活動に落とし込み、価値提供と収益獲得の仕組みを体系的に示したものがビジネスモデルと言えます。

リーンキャンバスが残す「空白」

これまでのプロセスで活用してきたリーンキャンバスも、このビジネスモデルを表現するための一つの優れた形式です。特に、「誰の、どのような課題を解決するのか」という事業の「芯」を定めるのに絶大な効果を発揮します。

しかし、PSF(Problem-Solution Fit)の検証を終え、マーケティング戦略(4P)を策定した時点でも、リーンキャンバスの一部の項目は、まだ具体性が不足している状態です。

| リーンキャンバスの項目 | PSF完了、マーケティング戦略策定完了時点での状況 |

|---|---|

| 1. 課題 (Problem) | PSFフェーズで課題を明確化済み |

| 2. 顧客セグメント (Customer Segments) | PSFフェーズで顧客セグメントと具体的なペルソナを特定済み |

| 3. 独自の価値提案 (Unique Value Proposition) | PSFフェーズでの価値提案検討とマーケティング戦略策定(ポジショニング)で独自の価値提案を明確化済み |

| 4. ソリューション (Solution) | PSFフェーズでのソリューション検討、マーケティング戦略策定時のProduct(商品)で設計済み |

| 5. チャネル (Channels) | Place(流通・チャネル戦略)で設計済み |

| 6. 収益の流れ (Revenue Streams) | Price(価格戦略)で設計済み |

| 7. コスト構造 (Cost Structure) | 4Pの設計で一部は把握済み |

| 8. 主要指標 (Key Metrics) | 未充填 |

| 9. 圧倒的な優位性 (Unfair Advantage) | マーケティング戦略策定時の環境分析、バリューチェーン分析、VRIO分析を通じて明確化 |

特に、事業の採算性を担保する「コスト構造」は、全体像が明確になっていません。この部分の解像度を上げなければ、事業の持続可能性を判断することは困難です。ビジネスモデルを図解するという行為は、まさにこれらの未充填項目を具体的に検討し、事業全体の整合性を取るための重要なプロセスなのです。

なぜ今「ビジネスモデル図解」なのか?価値とお金の流れを可視化する

手間をかけてまで、なぜビジネスモデルを図解する必要があるのでしょうか。その最大の目的は、頭の中にある漠然としたアイデアを客観的な図に落とし込み、価値とお金の流れを可視化することで、事業の整合性を厳密にチェックすることにあります。

目的は「整合性チェック」と「検討漏れの発見」

図解の究極的な目的は、

価値とお金の流れを可視化し、整合性のとれたビジネスモデルなのかをチェックすることです。

【講師の視点】

実際に図を描き始めると、「ここは、どう考えていたんだっけ?」「このお金の流れがなければ、あのパートナーは動いてくれないな」「これ、検討が漏れていたな」といった問題点や思考の穴が次々と明らかになります。頭の中だけで考えていると見落としがちな論理的な破綻や矛盾点を、図解を通じてあぶり出すのです。

図解によって明確になる3つの要素

この図解プロセスを通じて、具体的に以下の3点が明確になります。

- サービスを実現するために必要なパートナーを洗い出す

- 関係者の間を流れる「価値の流れ」と「お金の流れ」を明確化する

- 上記1と2が循環するためのプロセスを可視化する

これらの要素を一枚の図に落とし込むことで、結果的に

サービスの流れ、コスト構造、収益の流れという、事業の根幹をなす3つの流れが明確になるのです。特に

コスト構造は、リーンキャンバスで埋めきれていない項目であり、図解はこれらを埋めるための思考を強制的に促す、極めて有効なツールと言えます。

ビジネスモデル図解を成功に導く「3つの基本ルール」

それでは、具体的な図解の方法を見ていきましょう。誰が見ても一貫性があり、理解しやすい図を作成するために、守るべき基本的なルールは3つです。これらのルールに従うことで、思考が整理され、メッセージ性の高い図を描くことができます。

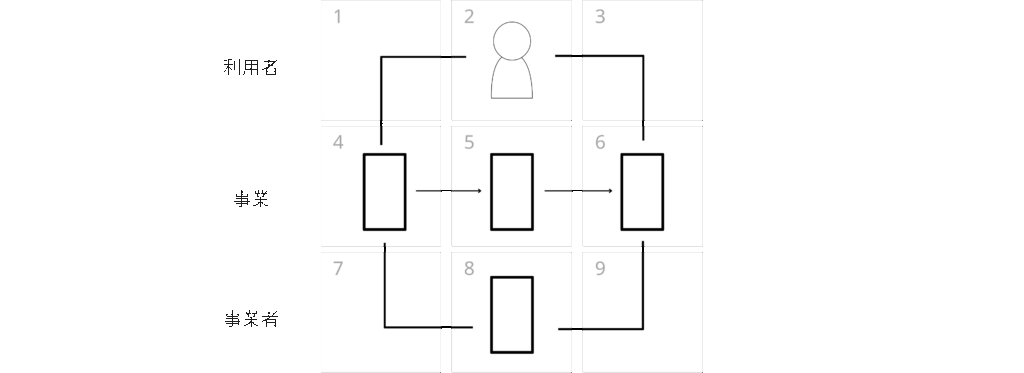

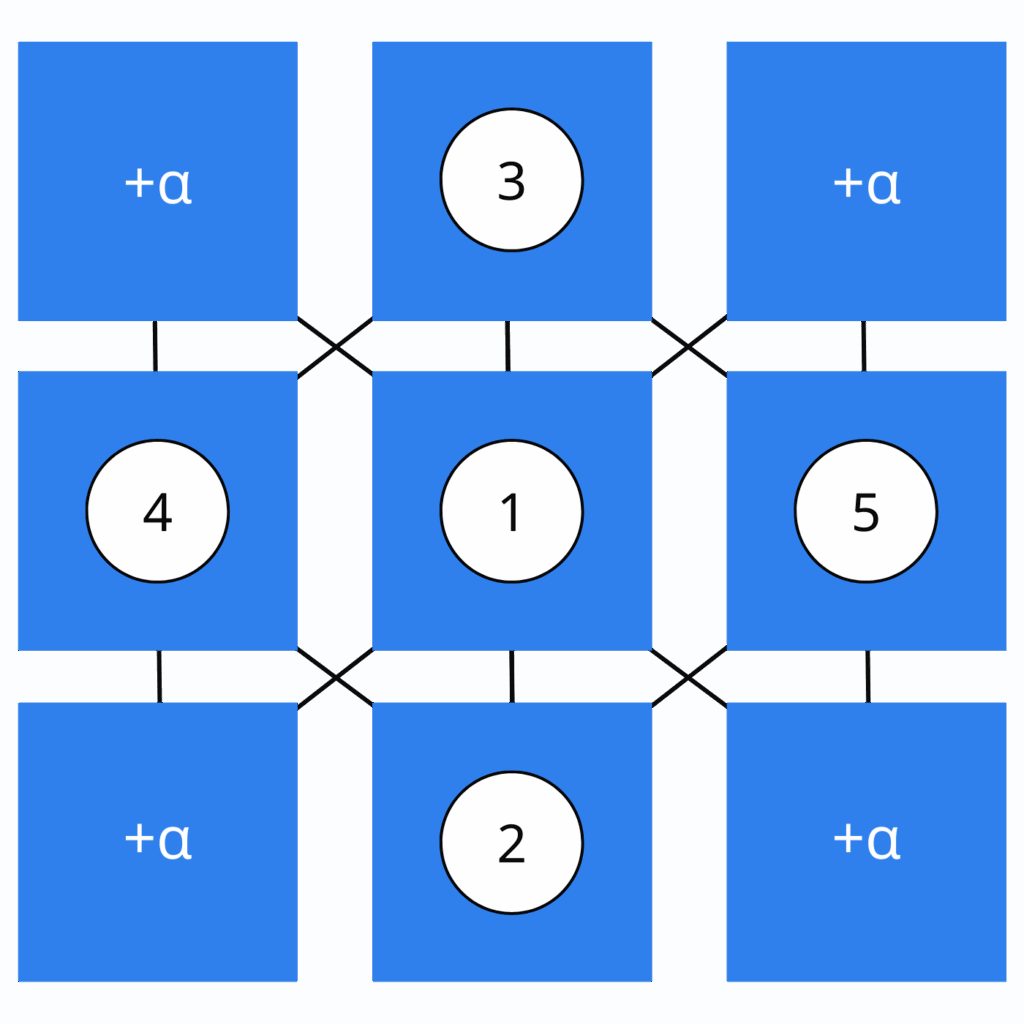

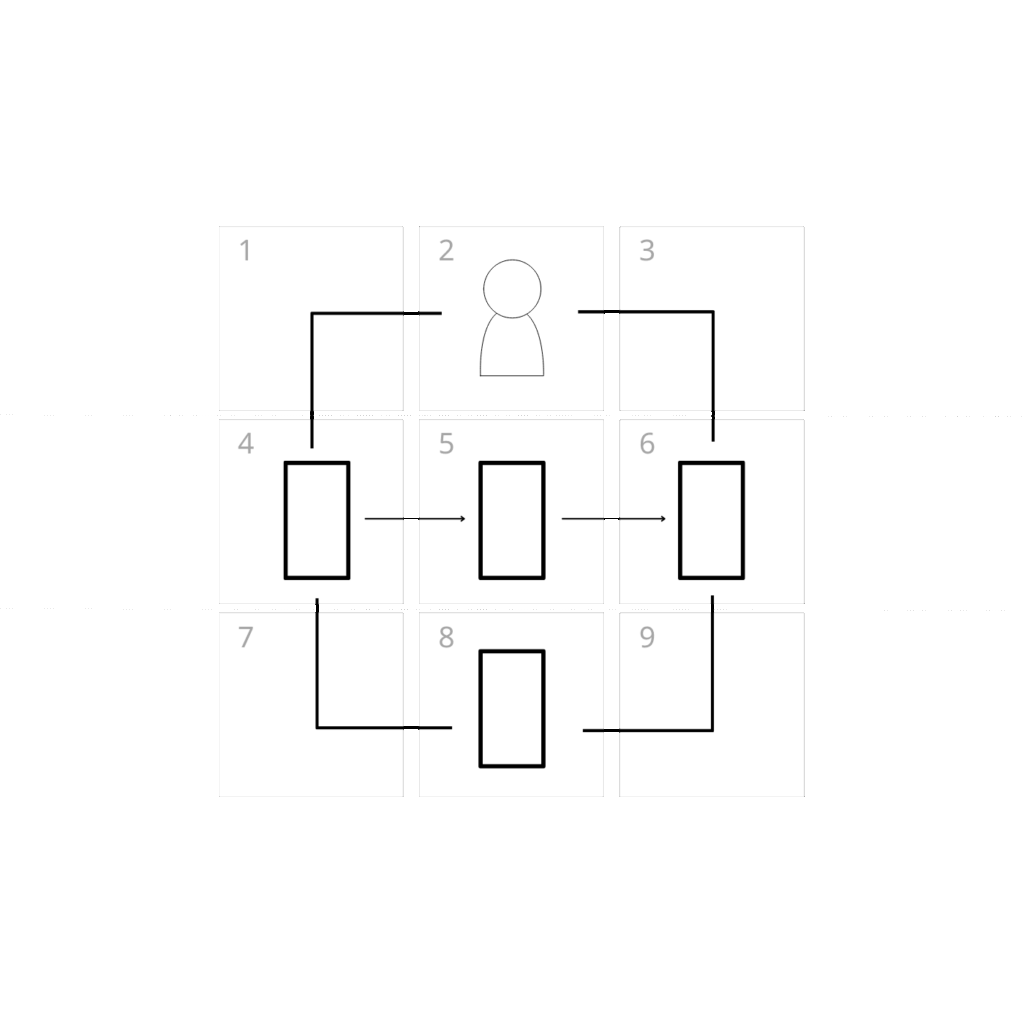

【ルール1】主体を3×3で構成し、シンプルに表現する

ビジネスモデル図解の最も特徴的なルールは、主体(ビジネスにおける重要な関係者やモノ)を3×3のマスに配置して構成することです。

【講師の視点】

なぜ3×3なのか?それは、この制約によって「あれもこれも」と情報を詰め込みたくなる衝動を抑え、本当に重要な要素だけに絞り込み、シンプルに表現することが可能になるからです。逆に言うと、この制約は情報を意図的に削ぎ落とすプロセスを促します。

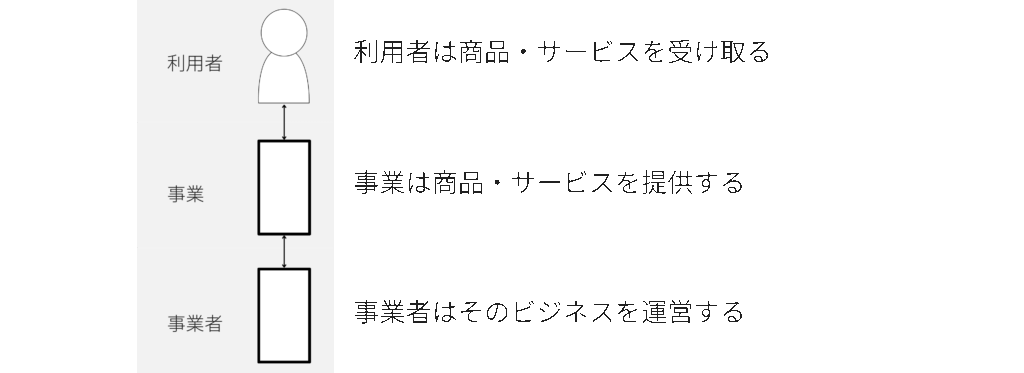

さらに、主体を配置する「段」には、それぞれ明確な役割があります。

| 段 | 配置される主体 | 役割と説明 |

|---|---|---|

| 一番上の段 | 利用者 / 顧客 | 利用者が商品・サービスを受け取ることを可視化します。 |

| 真ん中の段 | 事業 | 商品・サービスを提供する主体です。事業の中核となるサービスや、特徴的な要素、重要な関係者を配置します。 |

| 一番下の段 | 事業者 / 自社やパートナー | そのビジネスを運営する主体(自社やパートナー)を配置します。 |

この「ビジネスは三つの段で図解できる」という決められた配置ルールを守ることで、誰が見ても直感的に「誰が、何を、誰に提供しているのか」を理解しやすい図を完成させることができます。

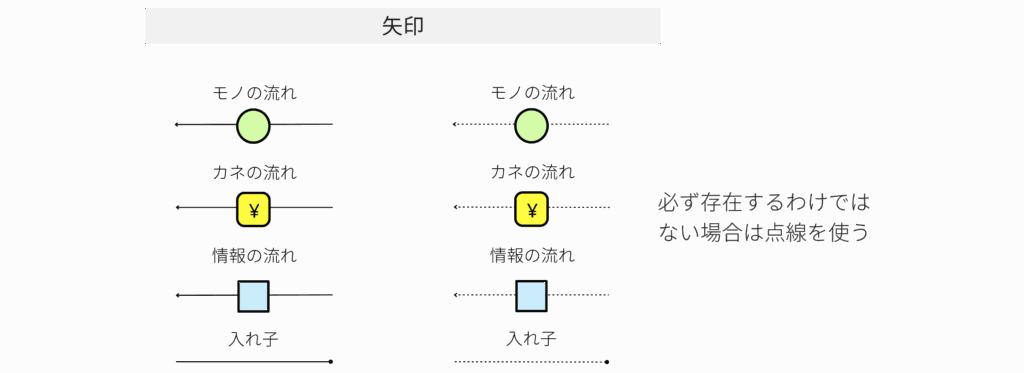

【ルール2】モノ・カネ・情報の流れを矢印とマークで区別する

主体を配置したら、次はそれらの関係性を示します。主体間の重要な関係性を示すのが矢印です。そして、その矢印が何の流れを示しているのかを明確に区別するために、マークを使い分けます。

- モノの流れ: 物理的な商品やサービスの提供を示します。

- カネの流れ: 対価の支払いや費用の発生を示します。一般的に「¥」マークが使われます。

- 情報の流れ: 発注情報や顧客データなどのやり取りを示します。

また、常に発生するわけではなく、特定の条件下でのみ発生する関係性については、点線を使って表現することで、モデルの解像度をさらに高めることができます。これにより、複雑な関係性も分かりやすく整理することが可能です。

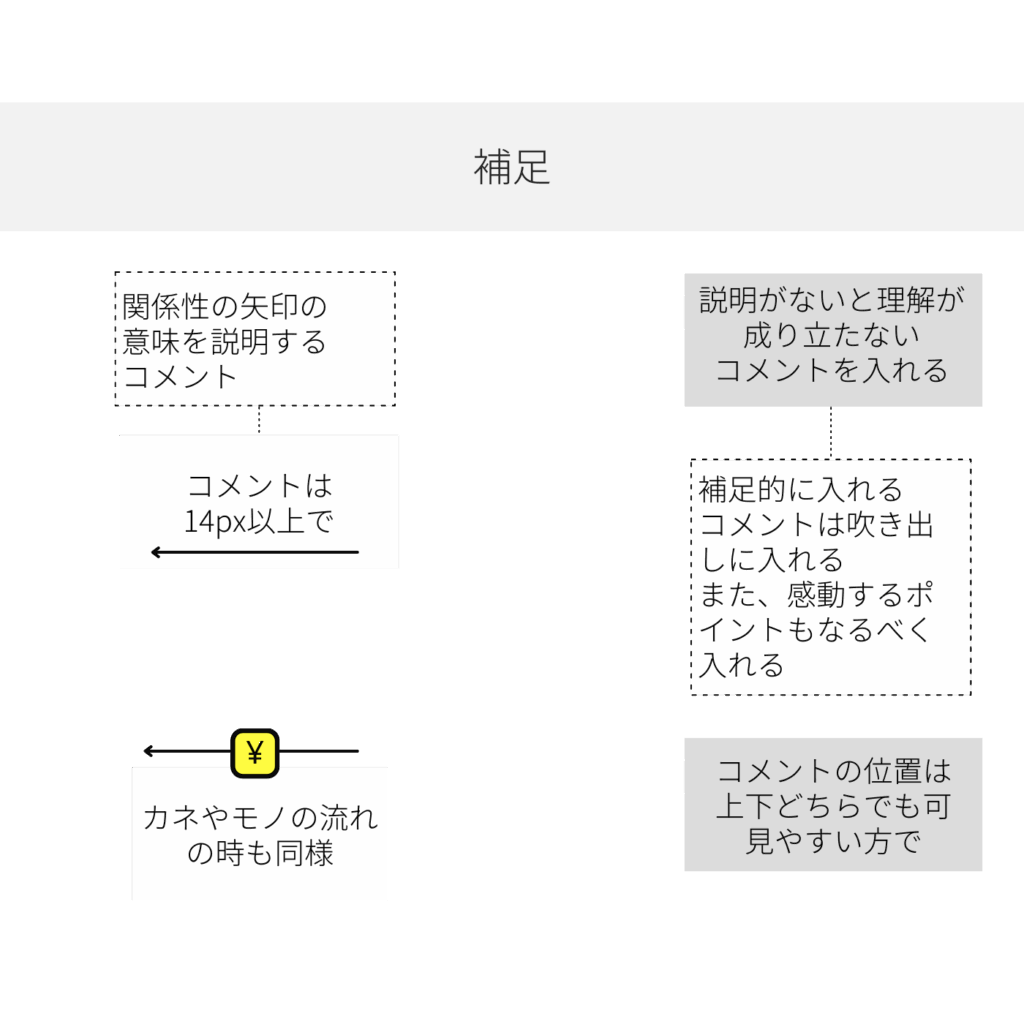

【ルール3】説明しきれない重要なことは「ふきだし」で補足する

主体と矢印だけでは表現しきれない、しかし理解のために不可欠な情報や、図の意dとを深めるためのコメントは、ふきだし(補足)を使って表現します。

補足として書くべき内容は、単なる説明に留まりません。

- 説明がないと理解が成り立たないコメント

- 矢印が示す関係性の具体的な意味(例:「発注」「依頼」など)

- 顧客が「感動するポイント」(例:「24時間いつでも発注できる」)

特に「感動するポイント」を書き出すことは非常に重要です。それは、ビジネスモデルが提供する独自の価値提案(UVP)を図の上で再確認する作業であり、なぜ顧客がお金を払ってくれるのか、その根源的な理由を浮き彫りにします。

【実践編】5ステップで考える!ビジネスモデル図解の効率的な描き方

ルールを理解したら、いよいよ実践です。いきなり描き始めると混乱しがちなので、以下の思考順序で進めることをお勧めします。このステップで考えることで、全体像を捉えやすくなります。

この事業は何?

事業の核となるサービスやプロダクトを定義し、図の真ん中、つまり「事業」の段の中心に配置します。ここが全ての起点となります。

この事業を行うのは誰?

次に、その事業を運営する主体(自社や主要なパートナー)を特定し、一番下の「事業者」の段に配置します。

この事業は誰のため?

ターゲットとなる顧客や利用者は誰かを明確にし、一番上の「利用者/顧客」の段に配置します。

顧客は何にお金を払う?

顧客が対価を支払う対象、つまり提供される価値、モノ、サービスは何かを考えます。そして、利用者から事業者または事業への「カネの流れ」の矢印を引きます。

どのように対価を得る?

最後に、事業全体のお金の流れやコスト構造を具体化します。事業者からパートナーへの支払いや、事業運営に必要なコストなどを矢印で描写し、ビジネスがどのようにして成立するのかを明らかにします。

この5ステップで骨子を作り、その後、モノや情報の流れ、補足のふきだしなどを追加していくと、スムーズに図解を完成させることができます。

【重要】陥りがちな3つの罠と、現場で役立つ工夫

ここで非常に重要な注意点があります。

【講師の視点】

ビジネスモデル図解のゴールは、正しい図解、完璧な図解を作成することではありません。最も大切なのは、「この図を見る人に、自分が伝えたかったメッセージが正しく伝わるか」どうかです。この目的を見失うと、自己満足で終わってしまいがちな罠に陥ります。

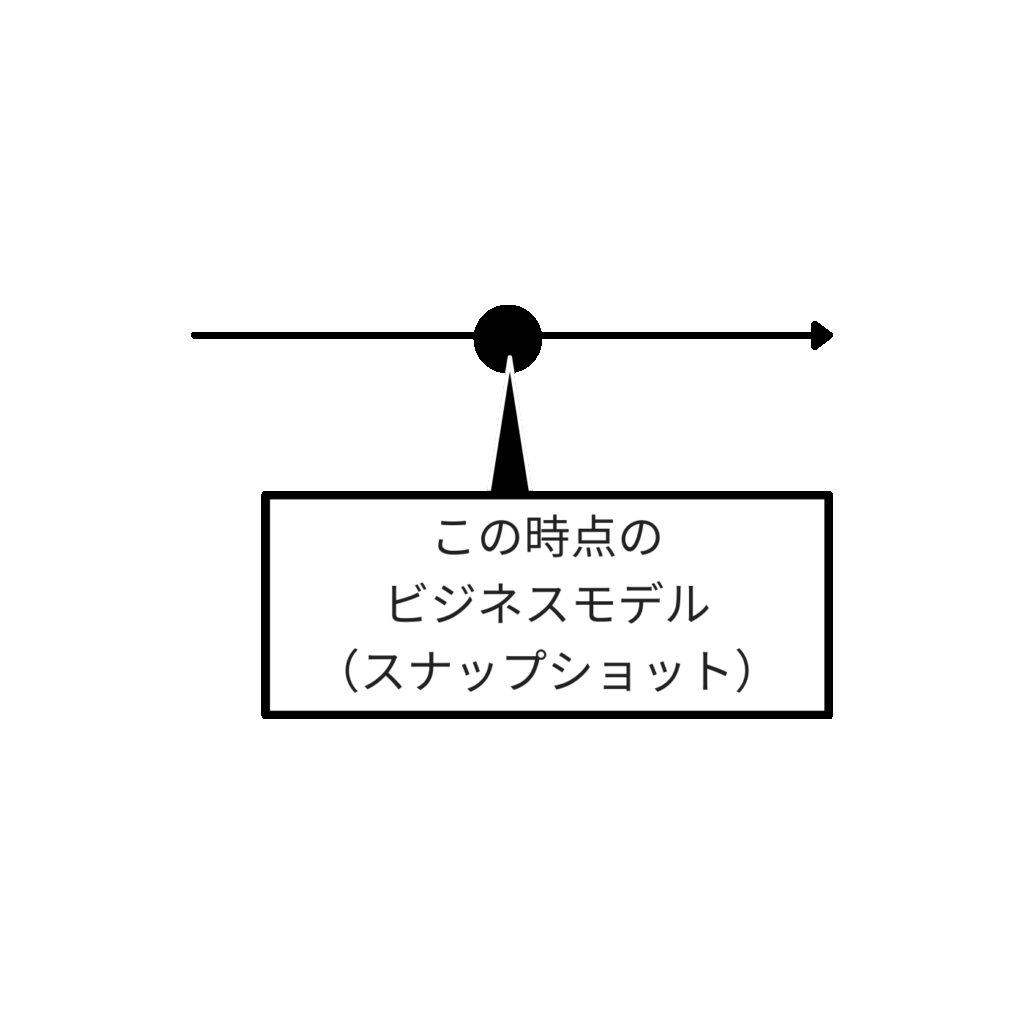

罠1:時間軸を表現しようとする

ビジネスモデル図解は、あくまでもその時点でのスナップショットを表現するものです。そのため、「将来的にはこう変わる」といった時間軸を伴う変化を一枚の図で表現することはできません。もし将来の構想を表現したい場合は、現在のモデル(As-Is)と将来のモデル(To-Be)をそれぞれ別の図として作成する必要があります。

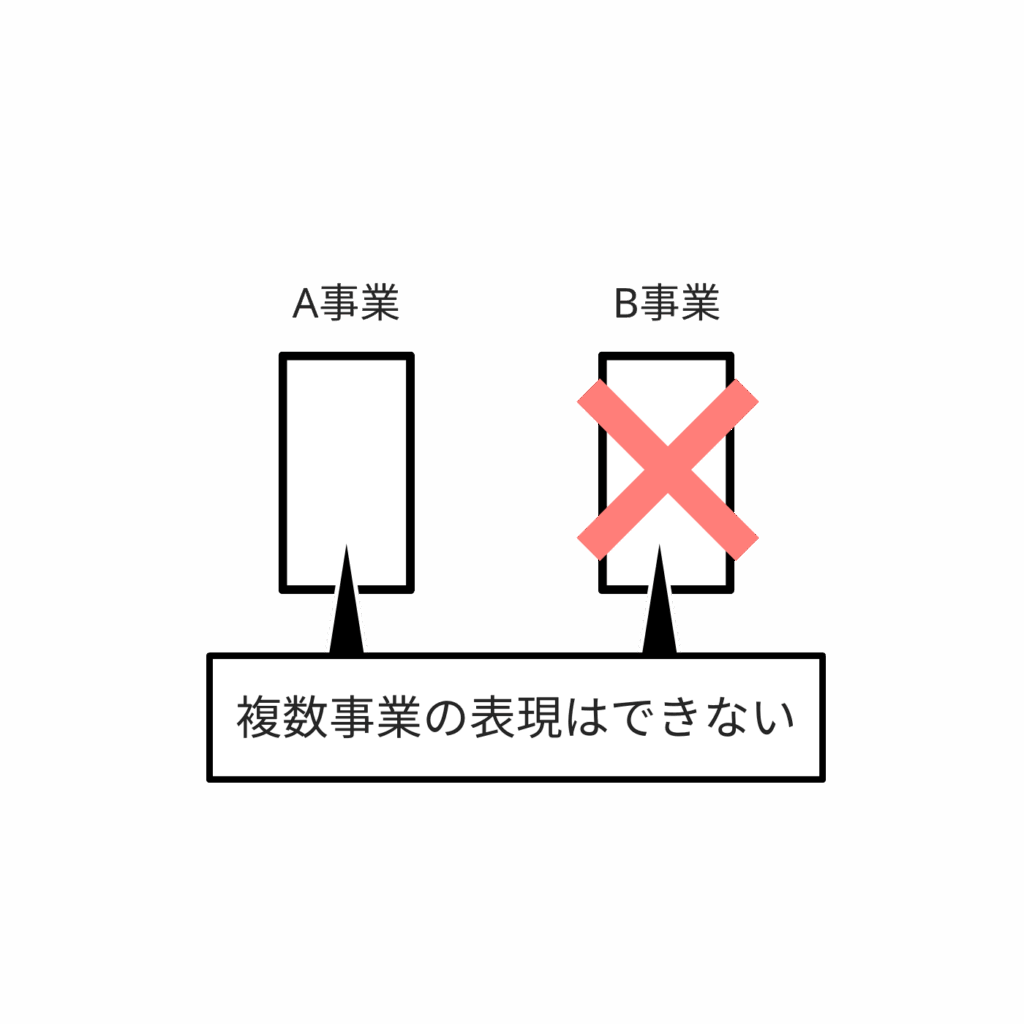

罠2:複数の事業を一枚で表現しようとする

この3×3のフォーマットの制約上、複数の事業やそれらの複雑な関係性を一枚の図に押し込めるのは困難です。情報過多になり、かえってメッセージがぼやけてしまいます。原則として、図解は一つの事業に絞って表現してください。

罠3:網羅性を追求しすぎてしまう

「あれも関係者だ」「この細かい情報の流れも重要だ」と、全ての要素を網羅しようとすると、図は複雑化し、最も伝えたかったメッセージが埋もれてしまいます。大切なのは網羅性よりもメッセージ性です。

【講師の視点】

このビジネスモデル図解を見せて「何を伝えたいのか」を常に自問自答してください。そのメッセージを伝えるために必要な情報に優先度をつけ、時には細かい情報であっても、勇気を持って削ることが成功の鍵です。

【現場で役立つ工夫】完璧な図より、対話を生む「たたき台」を目指す

研修などでビジネスモデル図解を指導していると、「綺麗な図が描けない」「どこから手をつけていいか分からない」という声をよく聞きます。そんな時にお勧めしているのが、最初からツールで完璧な図を描こうとしないことです。

まずはホワイトボードと付箋を使ってみましょう。主体を付箋に書き出し、ホワイトボード上に自由に配置しながら、ペンで矢印を書き込んでいきます。これなら、修正やアイデアの追加が容易ですし、何より関係者と対話しながら一緒に作り上げるワークショップ形式が可能です。

この「たたき台」の段階で重要なのは、メンバー間で事業構造の認識を合わせることです。図解は、そのためのコミュニケーションツールとして非常に強力に機能します。完成した綺麗な図は、その対話の結果を清書したものと位置づけましょう。

【参考情報】他社の事例から学ぶ

いきなりゼロから図解を考えるのが難しい場合は、他社の事例を参考にするとイメージが湧きやすくなります。研修でも紹介されている、ビジネスモデルのデータベースサイト「Bizgram(ビズグラム)」は特におすすめです。

有名な企業のビジネスモデルが多数図解されており、「このビジネスはこうやって表現できるんだ」という発見は、自身の事業を図解する上で大きなヒントになるでしょう。

次のステップへ:KGI・KPIの設定と事業計画の策定

さて、ビジネスモデル図解が完成すると、何が起こるでしょうか。リーンキャンバス上で曖昧だった「収益の流れ」と「コスト構造」の解像度が飛躍的に向上しているはずです。この具体的な設計情報こそが、事業開発の進め方を次のステージへと押し上げる推進力となります。

実行計画と主要指標(Key Metrics)の明確化

図解によって事業の構造、特に「誰から誰へ、何に対してお金が支払われるのか」が明確になりました。これは、事業の成功を測るための主要指標 (Key Metrics)、すなわちKGIとKPIを設定するための具体的な根拠となります。

- KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標): 事業が最終的に達成すべきゴール(例:「年間売上1億円達成」「黒字化」など)。

- KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標): KGI達成に向けたプロセスを計測する中間指標(例:「有料会員数1,000人」「顧客単価5,000円」など)。

例えば、「収益の流れ」がサブスクリプションモデルであれば、KPIは「新規顧客獲得数」「継続率」「顧客単価」などに因数分解できます。ビジネスモデル図解は、これらの指標を論理的に、かつ実現可能なレベルで設定するための羅針盤となるのです。

事業計画への落とし込み

ビジネスモデル図解で可視化されたコスト構造(パートナーへの支払い、システム運営費など)と収益の流れは、具体的な事業計画、特に損益計算書(P/L)の策定に直結します。

マーケティング戦略で設計した4P(Product, Price, Place, Promotion)にかかる費用と、図解で明確になったその他のコストを積み上げることで、精度の高い費用計画が立てられます。これを収益計画と対比させることで、事業の収益性を客観的に評価し、「この事業は本当に成り立つのか?」という最初の問いに、数字で答えることができるようになります。

これにより、事業開発の初期仮説検証プロセスは一つの区切りを迎え、市場に製品を投入し、PMF(Product-Market Fit)を本格的に探索する準備が整うのです。

まとめ:リーンキャンバスとビジネスモデル図解で事業の解像度を高める

本記事では、新規事業開発の進め方において、マーケティング戦略策定後に取り組むべきビジネスモデルの図解について詳述しました。

リーンキャンバスで事業の「芯」を固めた後、ビジネスモデルを図解することで、机上の空論だったアイデアが、お金の流れと価値の流れを伴った、地に足のついた事業モデルへと進化します。

最後に、重要なポイントを再確認しましょう。

- ビジネスモデル図解の目的は、価値とお金の流れを可視化し、事業の整合性をチェックすることです。

- 基本ルールは、利用者、事業、事業者の主体を3×3で構成し、シンプルに表現することです。

- 主体間のモノ、カネ(¥)、情報の流れは、矢印とマークで明確に区別します。

- 図解のゴールは完璧さではなくメッセージ性です。時間軸や複数の事業を表現せず、伝えたいことに情報を絞り込みましょう。

このプロセスを通じて、あなたの事業アイデアは、関係者が共通認識を持てる具体的なビジネスモデルへと昇華されるはずです。さあ、この設計図を基にKGI/KPIを設定し、自信を持って事業計画の策定へと進みましょう。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. ビジネスモデル図解とリーンキャンバスは、どう使い分ければ良いですか?

A1. リーンキャンバスは「顧客の課題は何か?」「独自の価値提案は何か?」といった事業の核となる仮説を素早く定義し、検証サイクルを回すのに適しています。一方、ビジネスモデル図解は、その仮説を基に「誰が関わり、どのような価値とお金の流れで事業が成り立つのか」という事業全体の構造を可視化し、整合性をチェックするのに使います。リーンキャンバスで骨子を作り、ビジネスモデル図解で肉付けし、構造化するイメージです。

Q2. 図解がうまく描けません。何かコツはありますか?

A2. 最初から完璧な図を目指さないことが最大のコツです。

【講師の視点】

図解の目的は「正しい図を作ること」ではなく、「自分が伝えたかった情報が相手に伝わるか」です。

まずはホワイトボードや付箋を使って、主要な主体と一番太いお金の流れだけを描いてみましょう。それを基に関係者と議論しながら修正していくことで、徐々に解像度が上がっていきます。ツールを使うのは、ある程度構造が固まってからで十分です。

Q3. 関係者が多くて3×3のマスに収まりきらない場合はどうすれば良いですか?

A3. 3×3は、情報を削ぎ落としてシンプルにするための「制約」です。もし収まりきらない場合、それはまだ情報が整理できていないサインかもしれません。本当にそのビジネスモデルの根幹に関わる主体は誰なのか、優先順位を見直してみましょう。例えば、複数の細かいパートナーを「各種パートナー」のように一つにグルーピングするのも有効な手段です。メッセージ性を損なわない範囲で、勇気を持って情報を絞り込むことが大切です。

Q4. パートナーがまだ具体的に決まっていない場合、事業者の段はどう書けばいいですか?

A4. パートナーが未定でも問題ありません。その場合は、「配送パートナー」や「決済システム提供会社」のように、役割や機能で記述しましょう。ビジネスモデル図解は、完成した事業を描くものではなく、あくまで「設計モデル」です。現状で確定していない要素も「こういう役割のパートナーが必要だ」と可視化すること自体に、検討を促す大きな価値があります。

Q5. ビジネスモデル図解を作成するのにおすすめのツールはありますか?

A5. PowerPointやGoogleスライド、Keynoteなどのプレゼンテーションソフトで十分作成可能です。また、MiroやFigJamといったオンラインホワイトボードツールは、共同編集がしやすく、付箋や矢印を使いながらチームでブレインストーミングするのに非常に便利です。まずは手書きや付箋でラフに描き、清書する段階でこれらのデジタルツールを活用するのが効率的です。

Q6. 作成したビジネスモデル図解は、どのように活用すれば良いですか?

A6. 主に3つの活用方法があります。1つ目は、チーム内の目線合わせです。一枚の図で事業の全体像を共有することで、認識のズレを防ぎます。2つ目は、経営層や投資家への説明資料です。複雑な事業構造を直感的に理解してもらうのに役立ちます。そして3つ目が、本記事で解説したようにKGI/KPIの設定や事業計画策定のインプットとすることです。収益とコストの発生源が明確になるため、精度の高い計画立案が可能になります。

関連記事

【事業開発の進め方シリーズ】

- 前の記事:事業開発の進め方⑪: マーケティング戦略策定 Part3 価値の伝達・提供|マーケティングミックス(4P)と実行計画でPMFへの道を切り拓く

- 次の記事:事業開発の進め方⑬:KPIとは?事業開発を成功に導くKPIマネジメントの全手順【完全ガイド】

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。