「顧客課題検証を進め、顧客の顔は見えてきたが、このビジネスが本当に成立するのか確信が持てない…」

「市場規模のリサーチや計算方法がわからず、事業開発の次のステップに進めずにいる」

もしあなたがこのような課題に直面しているのなら、この記事はまさにその悩みに応えるための実践的なガイドです。

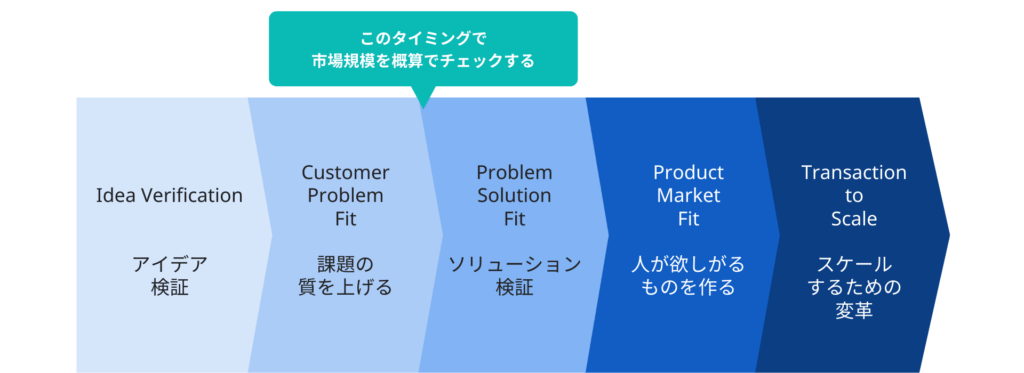

これまでの連載では、新規事業開発を成功に導く5つのステップから始まり、「セグメンテーション」「ペルソナ」「カスタマージャーニーマップ」「プロブレムインタビュー」を通じて、顧客課題の「質」を高めるCustomer Problem Fit(CPF)のフェーズを徹底解説してきました。

CPFフェーズが完了し、「顧客が抱える課題」の解像度が高まった今、次に重要となるのは、その課題を抱える顧客がどれくらい存在し、ビジネスとして成立する「規模」を持っているのかを概算で把握することです。せっかく素晴らしい課題を発見し、解決策を検討しても、市場規模が小さすぎては事業として成り立たない、という残念な結果になりかねません。

そこで本記事では、CPF完了後の次なる一手として、新規事業開発における「対象市場規模の試算」と「市場規模の推計」の重要性を深く掘り下げます。特に、その試算に不可欠な「ビジネスリサーチ」と「フェルミ推定」の具体的なやり方、そして「TAM / SAM / SOM」といった市場規模を理解するための指標について、プロの研修講師の解説に基づき、網羅的に解説いたします。

この記事を読み終える頃には、あなたは事業開発の全体像の中で、CPF完了後に簡易的に市場規模を試算することの意味、目的が理解でき、試算にあたって利用するビジネスリサーチ、フェルミ推定とは何か、その手順、注意すべき点がわかり、明日から自信を持って市場規模の試算を開始できる状態になっていることをお約束します。

顧客の真の課題発見に加え、その課題が眠る市場のポテンシャルを正しく見極める旅へ、今こそ出発しましょう。

新規事業開発の全体像と市場規模試算の位置付け

まず、新規事業開発の全体像を振り返り、その中で「市場規模試算」がどのような役割を果たすのかを確認します。

新規事業開発は、闇雲に進めるのではなく、以下の5つのステップで仮説の精度を着実に高めていくのが成功への王道です。

- アイデア検証 (Idea Verification):ビジネスアイデアの仮説を立て、素早く可視化するフェーズ。

- Customer–Problem Fit (CPF:課題の質を上げる):立てた仮説が、本当に顧客の課題とフィットしているかを確認し、課題の質を高めるフェーズ。

- Problem–Solution Fit (PSF:解決策の検証):質の高い課題を特定し、それを解決するソリューションを検証するフェーズ。

- Product–Market Fit (PMF:人が欲しがるものを作る):特定の顧客に受け入れられた解決策が、市場全体に受け入れられるかを検証するフェーズ。

- Scale (スケールさせるための変革):事業を本格的に拡大させるフェーズ。

これまでの記事で解説してきたペルソナ作成や顧客インタビューは、ステップ2のCPFフェーズで「顧客課題の質」を高めるための活動でした。

なぜCPF完了後に市場規模を試算するのか?

ではなぜ、解決策を考えるPSFフェーズに進む前に、市場規模を試算する必要があるのでしょうか?

CPFフェーズを経て「顧客の課題は確かに存在しそうだ」という確信が持てても、そのペルソナが市場に「どれくらいいるのか」、つまりビジネスとして成立する「規模」があるのかは分かりません。

もし、解決策や商品を開発しきった後で「実は全くマーケットがありませんでした」となると手遅れです。だからこそ、このタイミングで一度立ち止まり、概算で良いので市場規模を試算し、ビジネスとして成立する規模があるかをチェックすることが極めて重要なのです。

市場規模を測るための準備:セグメンテーションの再確認

市場規模を試算するにあたり、まずは「良いセグメンテーション」の条件を再確認しましょう。戦略的に意味のあるセグメンテーションは、以下の5つの条件を満たしています。

- 測定可能性 (Measurable):セグメントの規模や購買力をデータで測定できるか。

- 規模 (Substantial):ビジネスとして成立する十分な市場規模や収益性があるか。

- 到達可能性 (Accessible):その顧客に製品やマーケティングを届けられるか。

- 差別化可能性 (Differentiable):他のセグメントと明確に異なり、異なる反応を示すか。

- 実行可能性 (Actionable):効果的な事業戦略を実行し、競争優位を築けるか。

今回の市場規模リサーチは、特に2つ目の「ビジネスとして成立する『規模』を持っているか?」を検証するために行います。

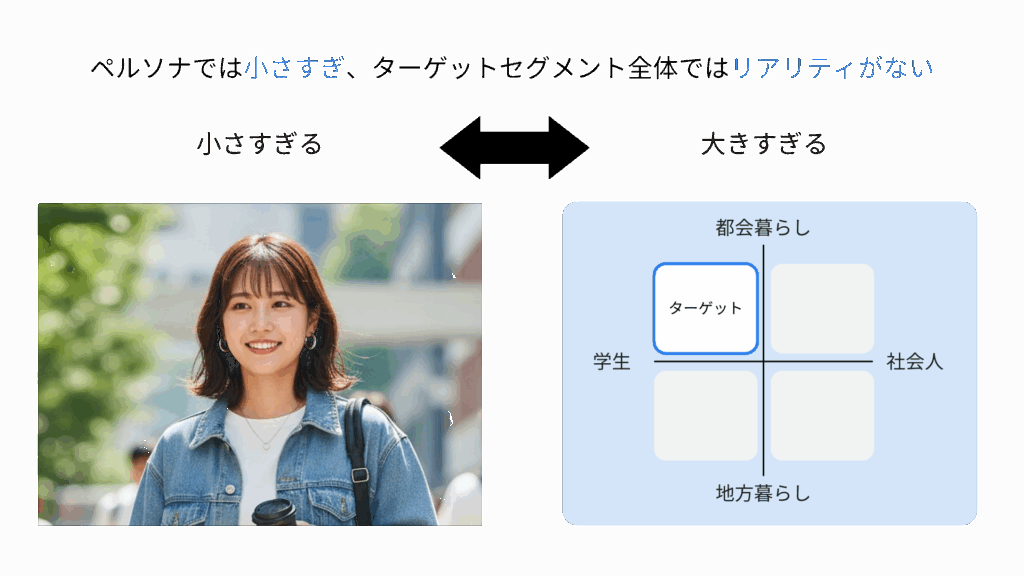

ペルソナ(小さすぎる)とターゲット(大きすぎる)のギャップを埋める

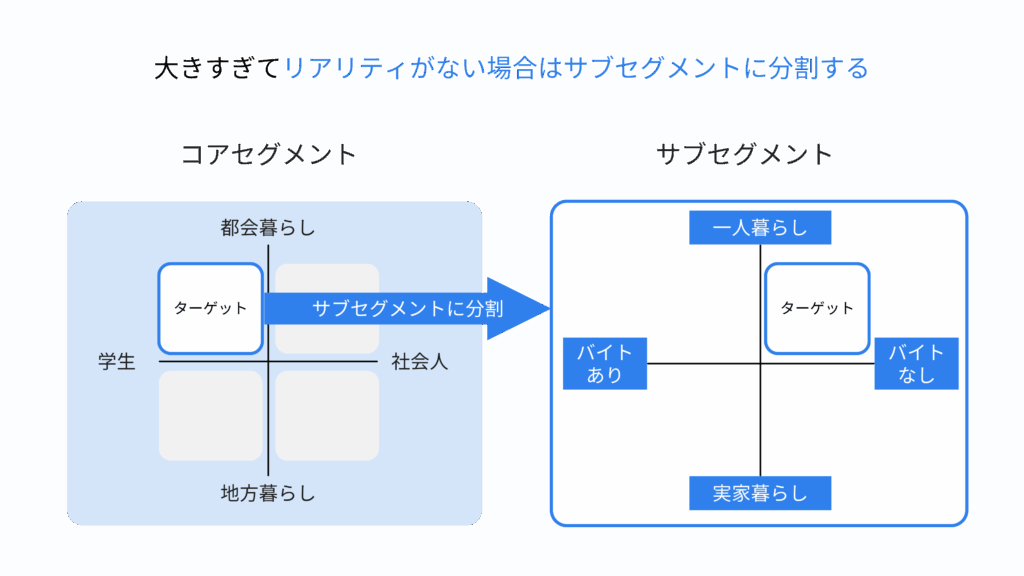

CPFフェーズで作成したペルソナは、顧客理解を深める上で非常に強力ですが、「このペルソナは何人いるのか?」と問われると、答えに窮してしまいます。一方で、「都会暮らしの学生」のようなターゲットセグメントは、大きすぎてリアリティに欠けます。

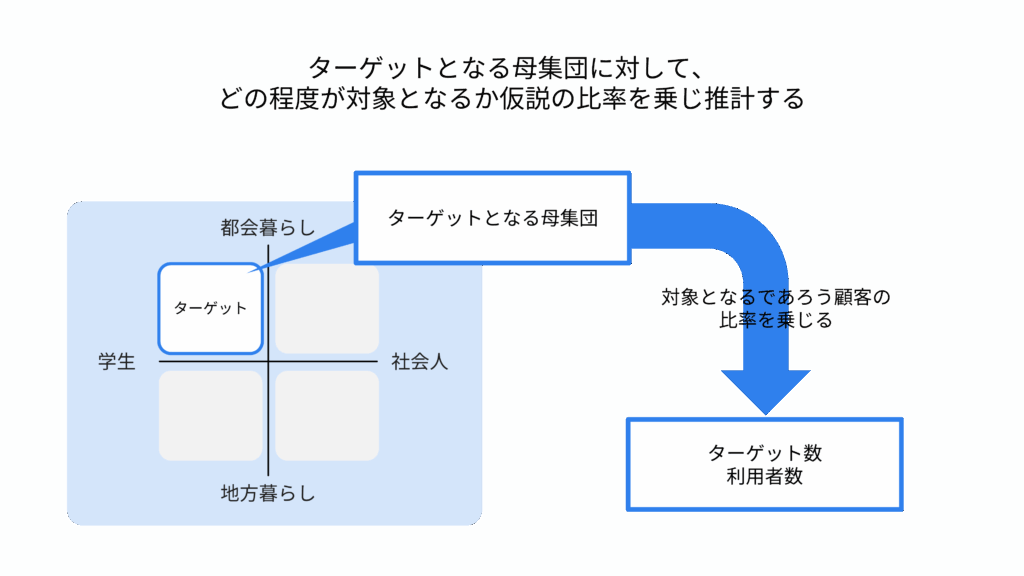

そこで、このギャップを埋めるために、ターゲットとなる母集団に対して、「どの程度が対象となるか」という仮説の比率を乗じて推計します。

セグメントの調整:小さすぎる場合は追加、大きすぎる場合は分割

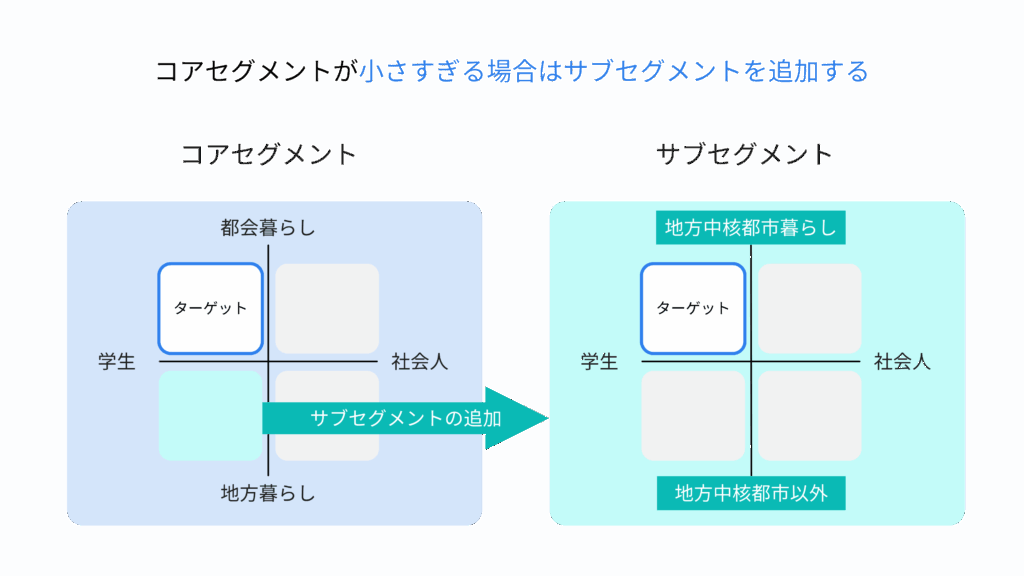

推計したコアセグメントの規模が想定より小さい、または大きすぎる場合は、柔軟に調整します。

コアセグメントが小さすぎる場合

サブセグメントを追加します。例えば、「都会暮らしの学生」だけでは規模が小さい場合、「地方の中核都市暮らしの学生」も同様の課題を持つと仮定し、対象に加えます。

コアセグメントが大きすぎる場合

さらにサブセグメントに分割します。例えば、「都会暮らしの学生」を「一人暮らし/実家暮らし」や「バイトあり/なし」で分割し、より具体的なターゲットに絞り込みます。

市場規模推定の4ステッププロセス【市場規模 計算方法】

では、具体的に市場規模を計算する方法を見ていきましょう。

プロセスは以下の4つのステップで進めます。

ペルソナや課題仮説に基づき、対象となるコアセグメントとサブセグメントを明確に定義します。

各セグメントの母集団(全体の数)を調べ、そこに自分たちがターゲットとなりうると考える顧客の比率(仮説)を乗じて、ターゲット数を試算します。この際、母数や比率の数値の出典を必ず明記することが重要です。

事業の収益モデルに合わせて、市場規模を算出するための計算式を考え、因数分解します。最も基本的な算出式は以下の通りです。市場規模 = ユーザー数 × 単価 × 利用回数/年

※あくまでも基本的な算出式であり、ビジネスの収益モデルにあわせて適切に因数分解することが重要です

Step3で考えた算出式に、Step2で試算したターゲット数などの具体的な数値を当てはめて、各セグメントの市場規模を推定します。最後に、コアセグメントとサブセグメントの市場規模を合算し、全体の市場規模を算出します。

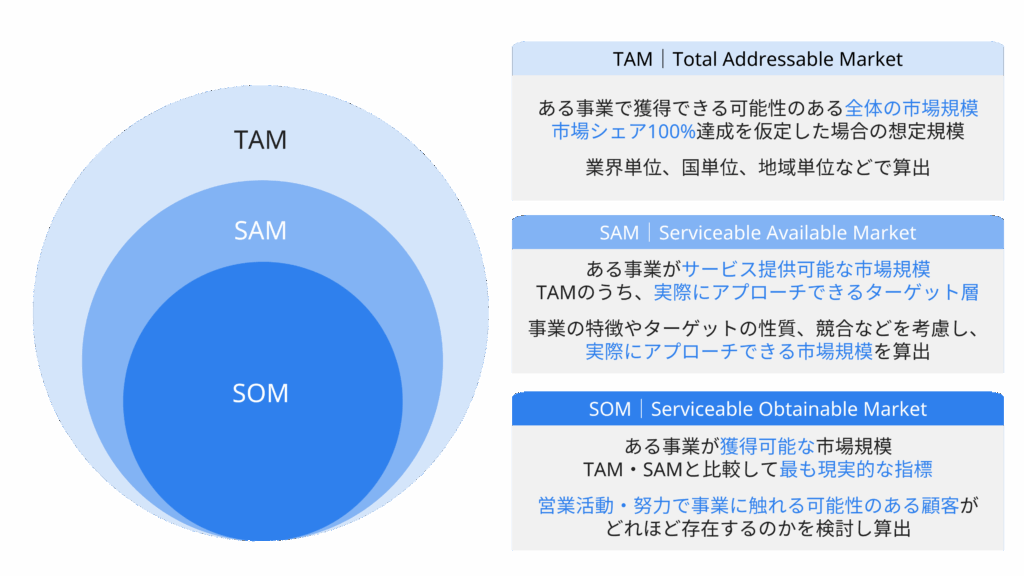

市場規模を理解するための必須指標「TAM / SAM / SOM」とは?

市場規模を議論する際、TAM / SAM / SOMという3つの指標が頻繁に使われます。これらは事業のポテンシャルを多角的に評価するための共通言語であり、必ず理解しておく必要があります。

- TAM (Total Addressable Market) – 獲得可能な最大市場規模

- ある事業で獲得できる可能性のある最大の市場規模です。市場シェア100%を達成した場合の理論上の最大値を示します。

- 意味合い:市場全体としての魅力を示します。そもそも参入する価値がある市場なのかを判断する指標です。

- SAM (Serviceable Available Market) – サービス提供可能な市場規模

- TAMのうち、自社の製品やサービスが現実にアプローチできる範囲の市場規模です。地理的制約、法規制、ターゲット顧客の特性などを考慮します。

- 意味合い:事業の成長余地を示します。競合からのシェア奪取や機能追加によって、将来的にどれだけ成長できるかのポテンシャルを測る指標です。

- SOM (Serviceable Obtainable Market) – 現実的に獲得可能な市場規模

- SAMのうち、自社の営業力、マーケティング力、競合状況などを考慮した上で、短期的に現実的に獲得可能と見込まれる市場規模です。

- 意味合い:事業計画そのものに近い、具体的な目標となる数値です。策定したプランと実行が噛み合えば、確実に実現できるレベルの市場規模を示します。

【実践で役立つ工夫】チームの「共通言語」としてのTAM/SAM/SOM

「市場規模」と一言で言っても、人によってTAMをイメージしているのか、SOMをイメージしているのかが異なると、議論が全く噛み合いません。これらの指標は、チーム内で「どの粒度で市場を捉えるか」の目線を合わせ、建設的な議論を行うための強力な「共通言語」として機能します。

市場規模の数値を導き出す2つの方法【市場規模 リサーチ】

市場規模の計算に使う数値は、どうやって見つければよいのでしょうか。アプローチは大きく2つです。

- わかっている情報 → ビジネスリサーチで調べる

- わかっていない情報 → フェルミ推定で推計する

ビジネスリサーチとは?公開情報を活用する技術

ビジネスリサーチとは、公開されている一次データ(公的統計など)を調べ、それを加工して二次データとして活用する調査手法です。

- 特徴:調査会社に依頼するマーケティングリサーチと比べて、コストが低く、短時間で実施できるメリットがあります。一方で、必ずしも欲しいデータが見つかるとは限りません。

- 情報源:総務省統計局、経済産業省、政府統計の総合窓口(e-Stat)など、政府や公的機関が公開している統計データが主な情報源となります。

- 目的:この段階での目的は、主に「事業の成長性を掴むこと」と「投資の判断材料にすること」です。

ビジネスリサーチを進める際の4つのポイント

- 何をリサーチするかを決める:調査範囲が広がりすぎないよう、事前に知りたい情報を明確にします。

- リサーチのゴールを決める:リサーチ結果をどう活用するか、ゴールを定めることで効率的な調査が可能になります。

- いつまでにリサーチするかを決める:時間をかけすぎないよう、ゴールから逆算してスケジュールを立てます。

- 許容コストを決める:有料レポートの購入など、予算に応じて調査方法を検討します。

フェルミ推定とは?「答えのないゲーム」を乗りこなす技術

フェルミ推定とは、「①わかっていない数字を、②常識・知識に基づいて、③ロジック・理屈で、④計算する技術」です。ビジネスリサーチでデータが見つからない数値を、論理的に概算するための思考法です。

【講師の視点】フェルミ推定は「答えのないゲーム」

フェルミ推定で最も重要なのは、最終的な数値の正確さではありません。わかっていない数値には絶対的な正解がないため、「どのように分解し、どのようなロジックで数値を置いたか」というプロセスそのものが重要になります。これは「答えのないゲーム」であり、複数パターンを検討し、チームで議論を尽くして、より納得感のある着地点を目指すことが本質です。

フェルミ推定は、以下の2ステップで進めます。

ビジネスモデルから収益構造を因数分解して算式にする

何かしら想定できる数字を入れて計算する

【実践例】フェルミ推定でスターバックスの売上を試算してみよう

【フェルミ推定 やり方】

フェルミ推定の具体的なやり方を体感するために、「スターバックス1店舗の1日の売上」を推計してみましょう。

(フェルミ推定のイメージをしてもらうため、ビジネス・リサーチでわかる内容も調べずに実施する例としています)

STEP1:ビジネスモデルを反映して因数分解する

まず、売上を構成する要素に分解します。売上 = 客数 × 客単価

「客単価」は自分の経験から600円程度と置けそうですが、「客数」はすぐにはイメージがつきません。

そこで、さらに客数を分解します。客数 = 滞在客数 + 持ち帰り客数

これでもまだイメージが湧かないので、「滞在客数」をさらに分解します。滞在客数 = 席数 × 座席稼働率 × 営業時間 ÷ 平均滞在時間

ここまで分解すれば、各要素に自分の経験から数値を置けそうです。

STEP2:想定できる数字を入れて計算する

次に、分解した各要素に具体的な数値を仮定して入れていきます。

- 客単価:600円 と仮定。

- 滞在客数:

- 席数:50席|何店舗かスターバックスを想像して想定

- 座席稼働率:50%|席の埋まり具合をイメージして想定する

- 営業時間:14時間|朝7時から21時ぐらいまでかな、と想定する

- 平均滞在時間:1時間|自分の経験や店内飲食時の周囲の様子から想定する

- → 滞在客数 = 50席 × 50% × 14時間 ÷ 1時間 = 350人

- 持ち帰り客数:350人|レジに並んでいる時の経験から滞在客数と同数と仮定。

- 合計客数 = 350人 + 350人 = 700人。

- 1日の売上 = 700人 × 600円 = 42万円。

実際に公表されているデータで検算すると、2023年度のスターバックスの1店舗あたり1日売上は約42万円となり、この推計はかなり近い数値となりました。

この段階での市場規模試算の「目的」と「注意点」

【現場でよくある質問】「根拠があるようで、なさそうな推計でいいのか?」

研修でフェルミ推定を学ぶと、多くの受講者からこの質問が出ます。結論から言うと、「今の段階ではOKです」。

この段階での市場規模試算の目的は、あくまで「ビジネスとして成立する規模があるかの初期検証」です。まだプロダクトを作るわけでも、大きな投資をするわけでもありません。この先の検討を進める価値があるかを判断するための材料であり、完璧な数字を求める必要はないのです。

市場規模が1,000億円なのか、100億円なのか、1億円なのかその規模感を把握し、この後の検討プロセスに進むべきかどうか判断できる状態にすることが大切です。

このタイミングでは、103億円なのか、107億円なのかと、精緻な試算をすることにそれほど意味はありません。

ただし、実際にプロダクト開発や大規模な投資に進む前には、より精緻なマーケティングリサーチ等を行い、詳細なROI(投資収益率)を検証することが不可欠です。

直接収益を生まないアイデアの場合

「求人掲載無料」のサービスなど、直接的な収益モデルがない場合はどう考えればよいでしょうか。その場合は、そのサービスがあることで自社に追加的に生まれる収益や利益を推計します。例えば、無料サービスで集めた顧客リストに対して、別の有料サービスを販売することで、どれくらいの市場を獲得できるかを考えるのです。

まとめ:顧客の課題解決に向けた、賢明な市場理解の第一歩

本記事では、新規事業開発の進め方におけるCPF完了後の重要なステップとして、「市場規模の試算」について、その目的から具体的なリサーチ・計算方法までを網羅的に解説しました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- 市場規模試算はCPF完了後の次なる一手:顧客課題の質を高めた後、その課題を抱える顧客がビジネスとして成立する規模で存在するかを、解決策の検討前に概算で把握することが重要です。

- 市場規模の計算方法:「セグメント再確認 → 対象顧客数の試算 → 因数分解 → 市場規模の推定」の4ステップで進めます。

- 必須指標TAM/SAM/SOM:市場のポテンシャルを多角的に評価し、チームの共通言語を持つために、これらの指標の理解は不可欠です。

- 市場規模リサーチの手法:「ビジネスリサーチ」で公開情報を活用し、不足分を「フェルミ推定」で論理的に補完するアプローチが有効です。特にフェルミ推定は、答えよりプロセスが重要です。

- 目的は初期検証:この段階での試算は、あくまで「この先の検討を進める価値があるか」を判断するためのものであり、概算で十分です。

この記事を読み終えたあなたの次なる一歩は、完璧な事業計画書を書くことではありません。まずはチームメンバーと共に、本記事で紹介した手法を用いて、目の前の顧客課題が眠る市場のポテンシャルを概算で試算してみることです。

完璧な答えは必要ありません。仮説を立て、検証し、学習するサイクルを回し始めることこそが、新規事業成功への最短ルートとなるでしょう。

FAQ(よくある質問)

- なぜCPF完了後に市場規模を試算するのですか?

-

CPFで顧客課題の「質」を高めた後、その課題がビジネスとして成立する「量(規模)」を持っているかを確認するためです。解決策(ソリューション)の開発に本格的な投資をする前に、市場のポテンシャルを概算で把握し、事業の方向性を見極めることが目的です。

- 概算の市場規模で本当に大丈夫なのですか?

-

はい、この段階では概算で問題ありません。目的は、その後の検討を進める価値があるかの「初期検証」だからです。ここで完璧を求めすぎるとスピードが落ちてしまいます。ただし、実際に大規模な投資や開発に進む際には、より精緻なマーケティングリサーチとROI検証が別途必要になります。

- ビジネスリサーチとマーケティングリサーチの違いは何ですか?

-

ビジネスリサーチは、政府統計など、すでに公開されている情報を活用する手法で、低コストかつ短時間で実施できます。一方、マーケティングリサーチは、調査会社に依頼してアンケートやインタビューを行い、独自のデータを新たに収集する手法で、コストと時間がかかります。初期の市場規模試算では、まずビジネスリサーチから始めるのが効率的です。

- フェルミ推定が苦手なのですが、どうすればよいですか?

-

フェルミ推定は「答えのないゲーム」であり、正解を出すことよりも、論理的な思考プロセスや因数分解のやり方が重要です。まずは一人で抱え込まず、チームで「どう分解できるか」「この数字の根拠は何か」を議論することから始めてみてください。多様な視点が加わることで、より納得感のある推計が可能になります。

- TAM/SAM/SOMの使い分けは?

-

TAMは「市場全体の魅力度」、SAMは「自社の成長ポテンシャル」、SOMは「短期的な事業計画の目標」を議論する際に使い分けます。例えば、投資家向けの説明ではTAMで市場の大きさをアピールし、社内の事業計画ではSOMで具体的な目標を設定する、といった形です。議論の目的に応じて使い分けることが重要です。

- 直接的な収益が見込めないサービスの場合、市場規模はどう考えればよいですか?

-

そのサービスがもたらす間接的な収益や価値を市場規模として捉えます。例えば、無料サービスで膨大なユーザーデータを獲得し、そのデータを活用した広告事業やコンサルティング事業で収益を上げるモデルの場合、その広告市場やコンサルティング市場の規模を推計することになります。重要なのは、そのサービスが事業全体の成長にどう貢献するかをロジカルに説明できることです。

関連記事

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。