「新規事業開発を任されたが、顧客の顔が見えず、どこから手をつければいいか分からない」

「ターゲット顧客は設定したものの、チーム内で認識がバラバラで議論がかみ合わない」

もしあなたがこのような課題に直面しているなら、この記事はまさにその悩みに応えるための実践的なガイドです。

新規事業の成否は、顧客の課題をどれだけ深く、具体的に理解できるかにかかっています。そのための強力なツールが「顧客インタビュー(プロブレムインタビュー)」であり、本記事ではその具体的な進め方を徹底解説します。

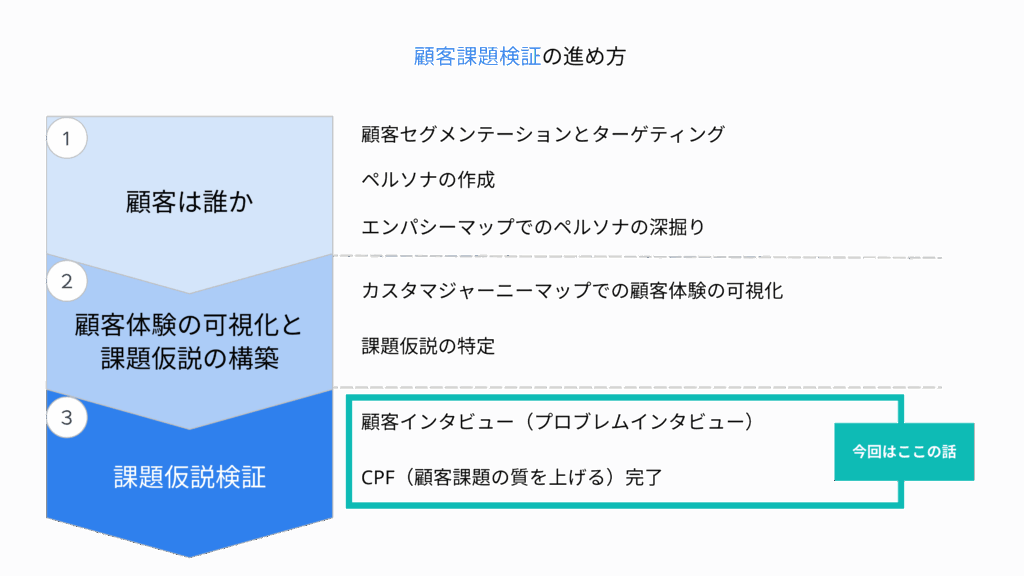

これまでの連載では、新規事業開発を成功に導く5つのステップと、その初期段階で重要な「セグメンテーションとターゲティング」、「ペルソナ作成」、「カスタマージャーニーマップ」について解説してきました。これらのステップを通じて構築した顧客課題の仮説が、本当に正しいのか。その答えを顧客自身から引き出すのが、今回解説する「プロブレムインタビュー」です。

この記事を読み終える頃には、あなたは事業開発の全体像の中で新規事業インタビューの位置付けが明確に理解でき、プロブレムインタビューの具体的な手順、インタビュー調査の質問例、注意すべき点がわかり、明日から自信を持って実践できる状態になっていることをお約束します。

さあ、顧客の真の課題を発見し、「人が欲しがるもの」を創り出す旅路へ、今こそ出発しましょう。

なぜ新規事業リサーチで「課題の質」が最重要なのか

新規事業開発は、「画期的なアイデアを思いついた」「競合より優れた機能のサービスを開発した」といった期待から始まります。しかし、その熱意とは裏腹に、市場にリリースしても「思ったように売れない」という厳しい現実に直面することは少なくありません。

その失敗の多くは、事業開発の「最初のボタンの掛け違い」、つまり「誰の、どのような課題を解決するのか」というビジネスの根幹が曖昧なまま進んでしまうことに原因があります。

「解の質」より「課題の質」がビジネスの価値を決める

ビジネスで大きな価値を生むのは、「解けても5点しかもらえない課題」を完璧に解くことではなく、「解けたら100点もらえる課題」に取り組むことです。どんなに素晴らしい解(ソリューション)を用意しても、取り組む課題の質が低ければ、ビジネス全体の価値は低いままです。逆に、顧客にとって重要で切実な、筋の良い課題を見つけることができれば、事業の成功確率は劇的に高まります。

【講師の視点】

技術力に自信のある企業ほど、「こんなにすごい技術があるのだから、きっと何か良い使い道があるはずだ」と、解決策(ソリューション)起点でビジネスを考えてしまいがちです。しかし、顧客の「痛み」を解決できなければ意味がありません。だからこそ、新規事業のニーズ調査やリサーチにおいては、ソリューションではなく課題にまずフォーカスすることが鉄則です。「課題を見極めてから、解を磨く」という順番を徹底しましょう。

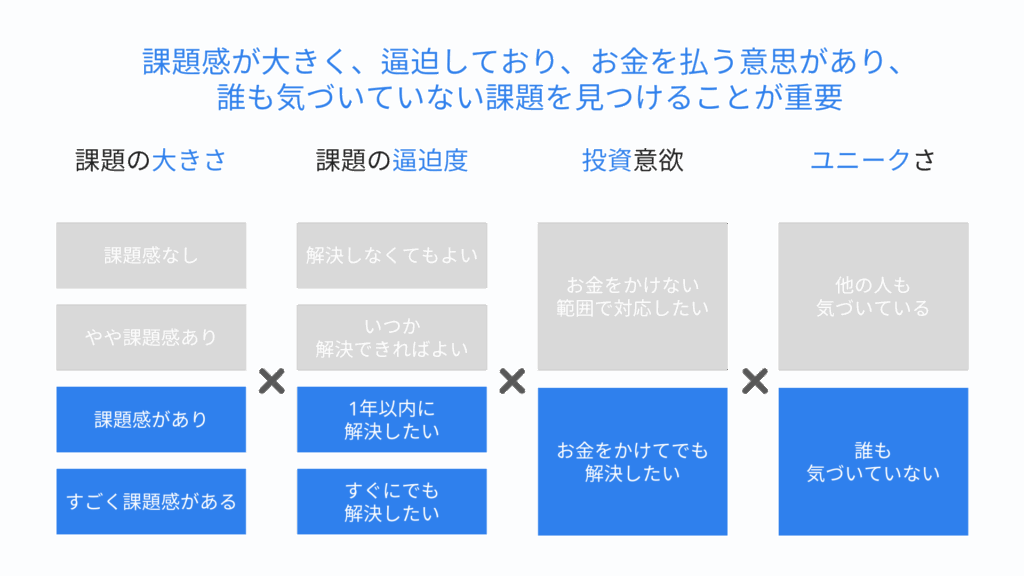

「質の良い課題」を見極める4つの評価軸

では、「質の良い課題」とは何でしょうか?

CPFのフェーズでは常に4つの評価軸で判断することを推奨しています。

- 課題の大きさ:顧客が「すごく課題感がある」と感じているか?

- 逼迫度(ひっぱくど):「すぐにでも解決したい」と思っているか?

- 投資意欲:「お金をかけてでも解決したい」と考えているか?

- ユニークさ:「誰も気づいていない(自分たちだけが気づけている)」未開拓の課題か?

【現場でよくある失敗例】

現場でよくある失敗として、顧客が雑談レベルで「こうだったら良いのにね」と言ったことを真に受け、開発を進めた結果、実はお金を払うほど強い課題ではなかった、というケースがあります。この4つの軸で、課題の質を客観的に評価するステップが不可欠です。

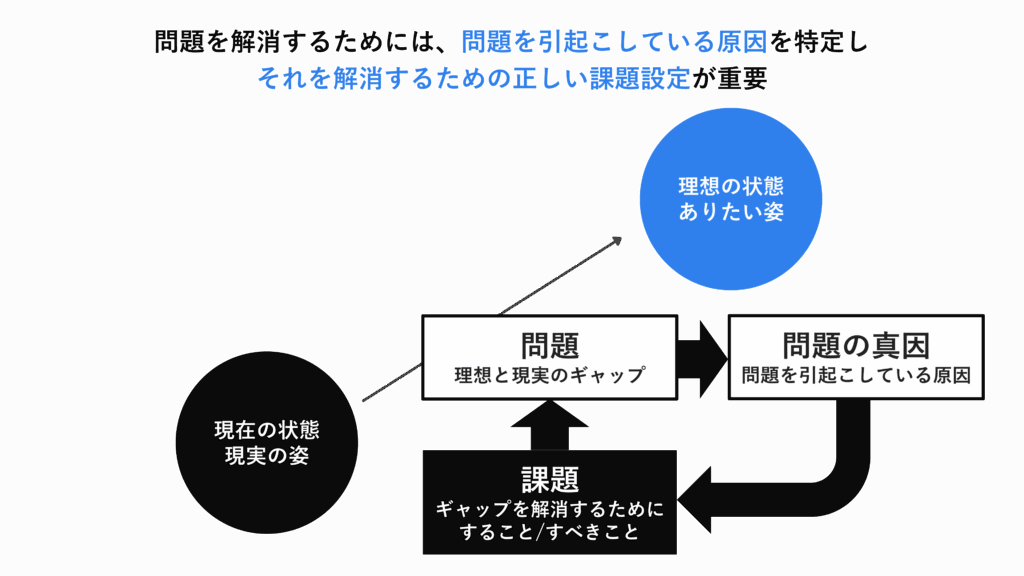

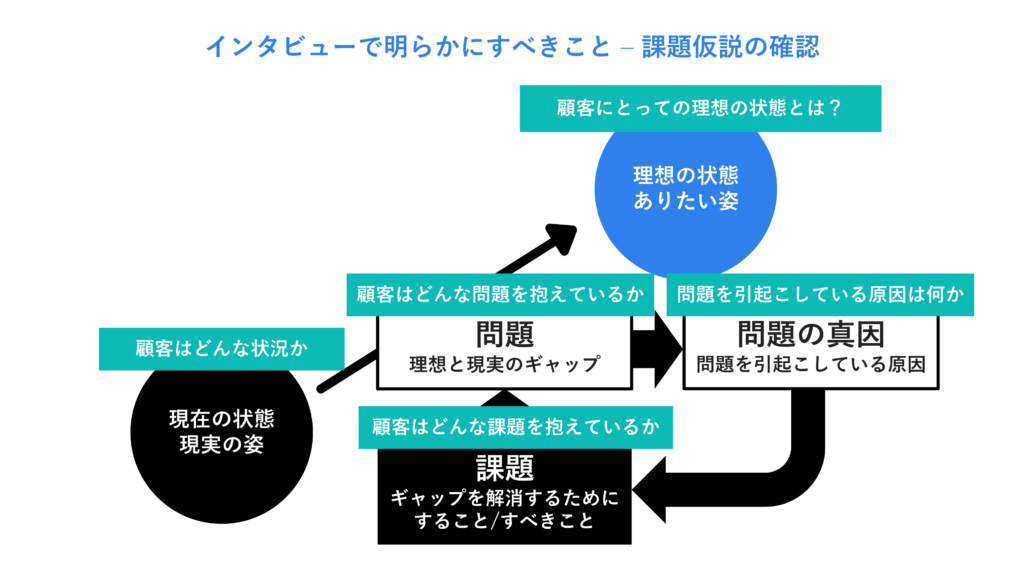

「問題」と「課題」を区別する

新規事業のリサーチを進める上で、「問題」と「課題」を混同すると、議論が発散しがちです。

両者は明確に異なります。

- 問題:「理想の状態」と「現在の状態」との間のギャップを指します。

- 課題:そのギャップを「解消するためにすること/すべきこと」を指します。

例えば、「業務効率の低下」という問題があった場合、ITツール導入、アウトソーシング、マニュアル作成など、有象無象の解決策が思い浮かびます。しかし、これらの打ち手が有効かは、問題が起きている真因を見極めなければ分かりません。

上の例で、業務効率低下の要因を探った結果、「一部のメンバーへの業務の集中、業務過多により業務の滞りが発生、しかし実は他の多くの人は手が空いている」という問題の真因が特定できれば、「業務集中理由を調査し特定する」「発見された業務集中理由を解消する」という課題が設定でき、問題を解決するための正しい課題設定ができます。

問題をそのまま解こうとすると解決策が発散するため、問題の真因を特定し、それを解消するための正しい課題設定という順番が極めて重要です。

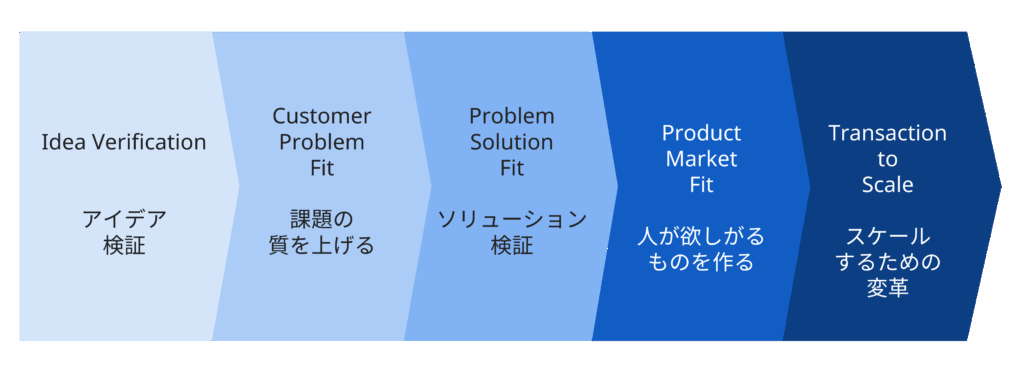

事業開発の全体像と顧客インタビューの位置付け

新規事業開発は、以下の5つのステップで仮説の精度を着実に高めていくのが成功への王道です。

- アイデア検証 (Idea Verification)

- Customer–Problem Fit (CPF:課題の質を上げる)

- Problem–Solution Fit (PSF:解決策の検証)

- Product–Market Fit (PMF:人が欲しがるものを作る)

- Scale (スケール)

CPF(Customer Problem Fit)とは:「顧客課題の質を上げる」最重要フェーズ

PMFを達成する前段階として、極めて重要なのがCPF(Customer Problem Fit)です。これは、検証を通じて「顧客が抱える課題」と「我々が捉えている課題」がぴったりと一致している(フィットしている)状態を指します。

【講師の視点】

研修の冒頭で「CPFって何でしたけ?」と尋ねると、多くの受講者がすぐには答えられません。しかし、この概念こそが新規事業の土台です。私が繰り返し強調するように、「お客さんの課題特定ができないのに解決策を考えてもズレちゃう」のです。

顧客インタビューはCPFの「課題仮説検証」を担う

これまでの連載で解説してきた「セグメンテーションとターゲティング」「ペルソナ設定」「カスタマージャーニーマップ」は、CPFの初期段階で顧客の課題仮説を構築するためのステップでした。

そして、今回のテーマである顧客インタビュー(プロブレムインタビュー)は、このCPFフェーズにおける「課題仮説検証」の核となるプロセスです。自分たちが立てた課題仮説が本当に存在するのかを、顧客に直接会って確認するために新規事業インタビューを行うのです。

プロブレムインタビューの目的は、あくまで「顧客の課題の発見と、課題仮説の検証」です。決してソリューションのニーズ確認や、顧客を説得することではありません。この点を誤ると、自分たちの考えを押し付けるだけのインタビューになってしまうため、細心の注意が必要です。

顧客の”本音”を引き出す:量的調査と質的調査の戦略的使い分け

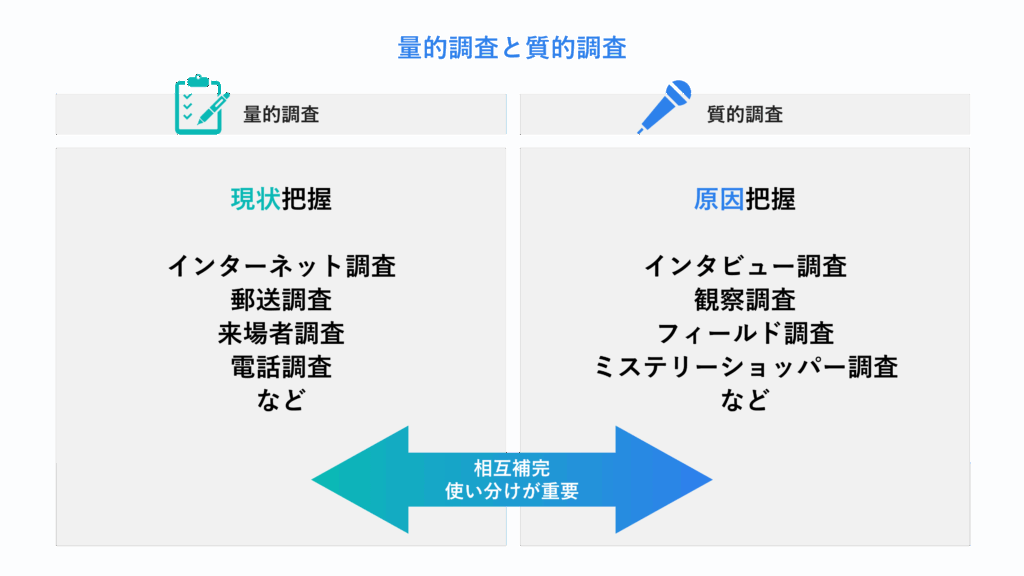

新規事業のニーズ調査を進める上で、調査手法の特性を理解することは不可欠です。調査方法は大きく量的調査と質的調査に分けられます。

量的調査と質的調査の定義と特性

量的調査(定量調査)と質的調査(定性調査)の特性比較

| 項目 | 量的調査(定量調査) | 質的調査(定性調査) |

|---|---|---|

| 対象領域 | 売上高やシェア、消費者の行動・態度などを数値化して測定していく。態度や行動が中心。 | 態度や行動に加えて、表に出ない心理や意識まで探っていく(数字の裏にある「何か」を探る)。心理や意味を探る。 |

| 目的・用途 | 傾向把握、効果測定、精緻な仮説検証 | 理由・原因の深掘り、アイデア仮説の発見・確認、簡易な仮説検証 |

| 回答方法 | 調査票に挙げられている選択肢から選ぶ、一部自由回答。 | 質問に対して口頭で自由に答える。相手や話の流れに応じ柔軟に進められる。 |

| 時間 | 1対象者にかける時間は20-30分。 | 1対象者にかける時間は1-2時間。 |

| 分析方法 | 統計学的分析 (平均値、有意差、分散など)。 | 1人ひとりの発言から分析や予測を行う。 |

| 報告時の表現 | 数値と図表。 | 文章と発言記録や写真。 |

プロブレムインタビューは「質的調査」―量的調査の”簡易版”ではない

今回のテーマであるプロブレムインタビューは、顧客の心理や意味を探ることが重要なため、質的調査に分類されます。

【講師の視点】

「質的調査は量的調査の簡易版ではない」という点は、研修で必ず強調するポイントです。質的調査の目的は多数決を取ることではなく、対象者の態度や行動を説明するための要因や構造(メカニズム)を発見することにあります。複数人にインタビューを行うことで共通項が見え、それが本質的な真理として立ち上がってくる可能性があるのです。

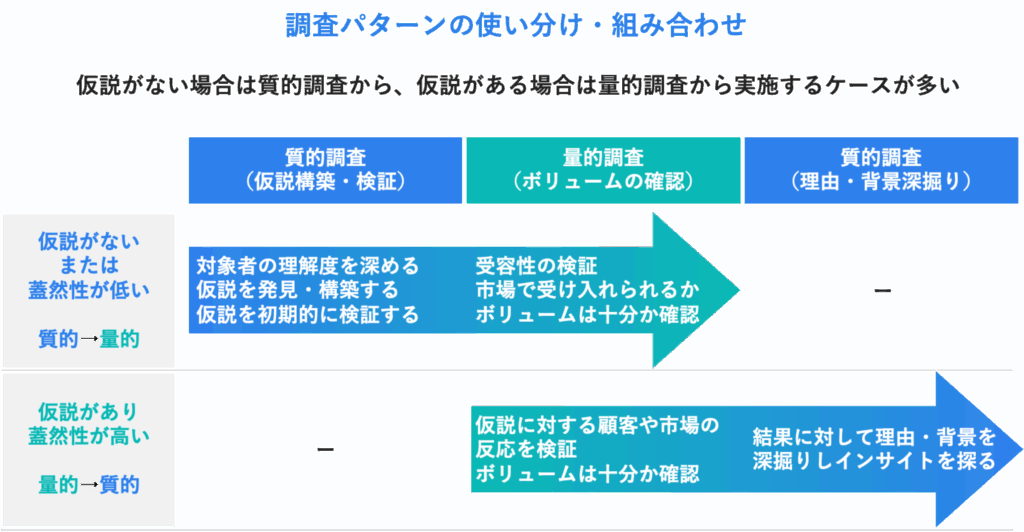

仮説の有無・蓋然性による調査パターンの使い分け

新規事業の調査では、仮説の確からしさによって、調査の組み合わせパターンが変わります。

- 仮説がない、または蓋然性が低い場合:まず質的調査(プロブレムインタビューなど)で仮説を発見・構築し、初期検証します。その後、量的調査で市場のボリュームを確認します。

- 仮説があり、蓋然性が高い場合:まず量的調査で市場の反応を検証し、ボリュームを確認します。その後、質的調査でその結果の理由や背景を深掘りし、インサイトを探ります。

プロブレムインタビューを始める7つのステップ【完全ガイド】

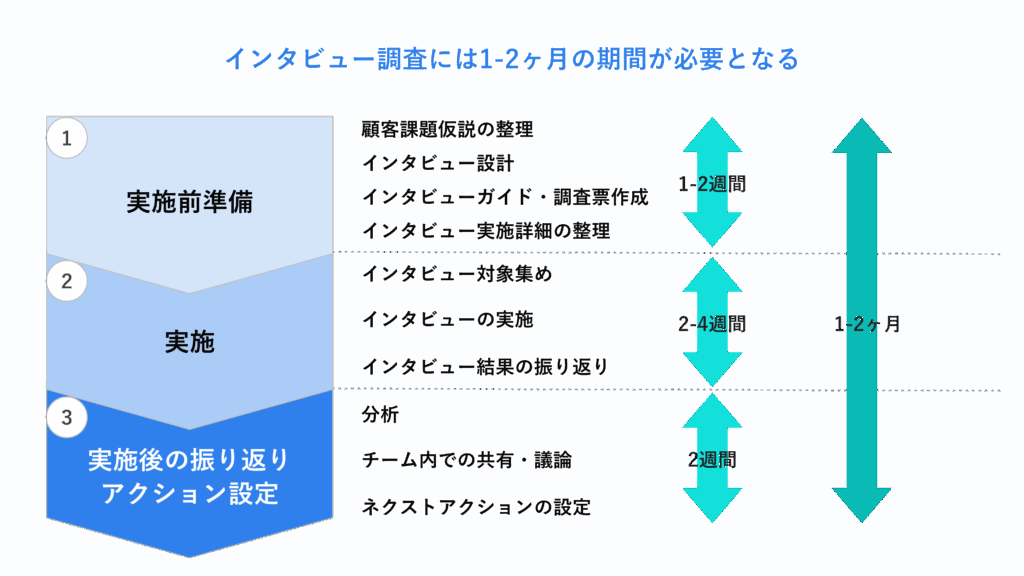

新規事業のインタビューは、明確な手順と準備が成功の鍵です。ここでは、インタビュー調査の全体的な流れを「実施前準備」「実施」「振り返り・分析」の3フェーズ・7ステップに分けて、インタビュー調査のやり方を具体的に解説します。

【ステップ1】顧客課題仮説の整理

インタビューを始める前に、チームで構築してきた顧客課題仮説を再整理します。

最も重要な問い:「想定した顧客の課題は本当に存在するのか?」

インタビューの初期段階で最も重要な問いは、「想定した顧客の課題は本当に存在するのか?」です。

私たちはこの問いに答えるためにインタビューを行うのです。

「質の良い課題」の4つの評価軸を再確認

前述した「質の良い課題」の4つの評価軸(課題の大きさ、逼迫度、投資意欲、ユニークさ)に、自分たちの仮説がどれだけ当てはまっているか、チームで目線合わせをしておきましょう。

【ステップ2】インタビュー設計(5W1Hで計画を立てる)

次に、インタビュー調査のやり方を5W1Hのフレームワークで具体的に設計します。

インタビュー設計の検討要素「5W1H」

| Why (目的) | 何を明らかにしたいのか |

| What (インタビュー項目) | 何を確認すべきか、具体的な質問項目 質問の順番をどうするか |

| Who (インタビュー対象者) | 誰に、何名ぐらいインタビューするか |

| When (スケジュール) | いつ実施するのか 工程表と期日を設計する |

| Where (場所) | インタビューをどこで実施するのか |

| How (方法・予算) | どのように実施するか(グループ/デプス) 予算はいくらかy(目的) |

目的(Why):顧客課題の発見と検証にフォーカス

プロブレムインタビューの目的は、繰り返しになりますが「顧客の課題の発見と、課題仮説の検証」です。

決してソリューションのニーズ確認や顧客を説得することではありません。

インタビュー項目(What):何を明らかにするか

インタビューで具体的に何を聞くか、項目を洗い出します。

課題仮説の確認

- 課題仮説の確認

- 顧客はどんな状況か?

- 顧客にとっての理想の状態とは?

- どんな問題を抱えているか?

- 問題の真因は何か?

- どんな課題を抱えているか?

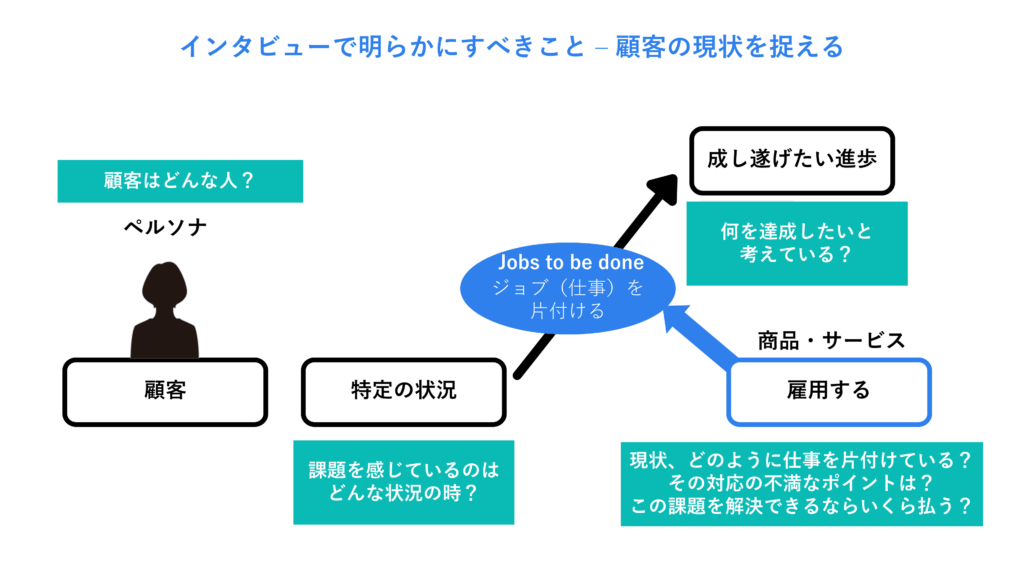

ジョブ理論観点で深堀り:どんな顧客か、どんな状況で課題を感じるか、代替策は?

- ジョブ理論の観点からの深堀り

- どんな人か(ペルソナ)?

- どんな状況で課題を感じるか?

- 何を達成したいのか?

- 現状どうしているか(代替策)、不満は?

- 解決できるならいくら払うか?

現状の代替案と代替案の利用実態の確認

| What (何を) | 代替案は何か、どんな代替案で対応しているのか 利用検討時の他の商品やサービス、代替策はあるか |

| Who (誰が) | どんな人がその代替案を利用するのか |

| When (いつ) | どんな時に、その代替案を利用するのか 利用のきっかけ、利用シーンはどうか |

| Where (どこで) | いつ実施するのか 工程表と期日を設計する |

| How (どれくらい、どうやって) | インタビューをどこで実施するのか |

| Why (なぜ) | どのように実施するか(グループ/デプス) 予算はいくらかy(目的) |

現状の業務プロセス/カスタマージャーニーの確認

| What (どのような業務を) | 業務全体のおおまかな流れはどうなっているか |

| Who (誰が、誰と) | 誰が担当で、どんな関係者がいるか |

| When (いつ) | どんな時に必要な業務プロセスか 繁忙期やピークタイム、閑散期はあるか |

| Where (どこで) | どんな場所で行われる業務なのか |

| How (どれくらい、どうやって) | 業務プロセスごとにどのぐらいの時間がかかるか 関係者ごとの具体的な業務プロセスは? |

| Why (なぜ) | 現在の業務方法をどうして選んでいるのか 業務システムの選定理由はなにか 課題を感じている部分・業務を変えない理由 |

これらの問いを通じて、「顧客課題」「現状の代替案」「業務プロセス」の3つの大項目について、5W1Hで深掘りしていきます。

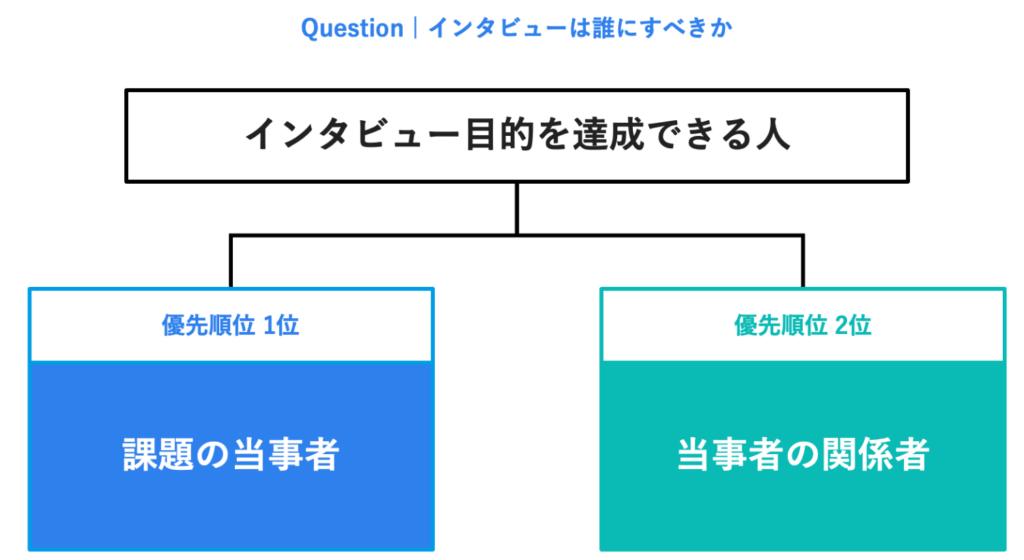

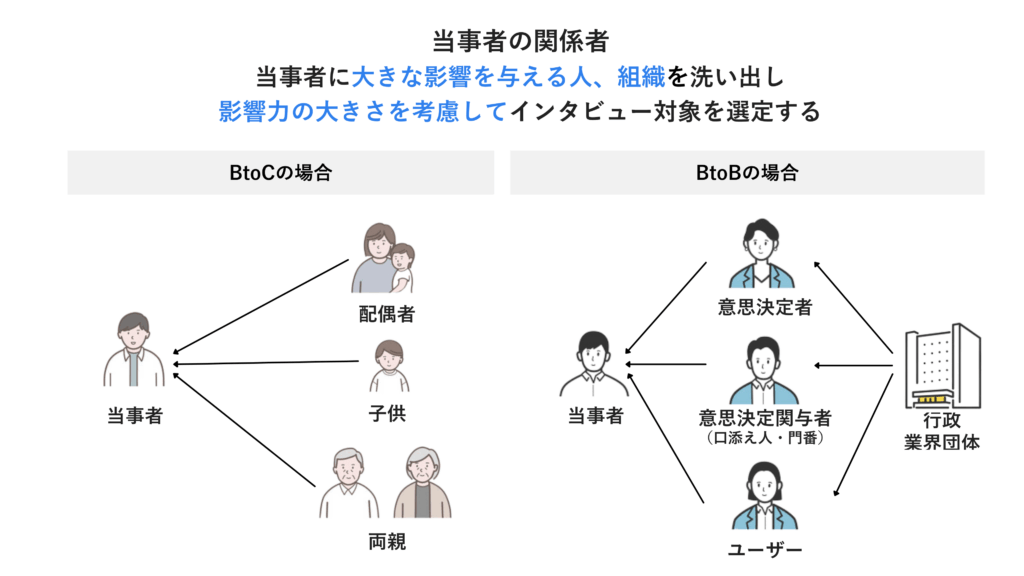

インタビュー対象者(Who):目的を達成できる人を選ぶ

誰にインタビューするかは、結果を大きく左右します。

- 優先順位:最も重要なのは「インタビュー目的を達成できる人」を選ぶことです。

優先順位1位は課題の当事者、2位は当事者の関係者です。

- 新規プロダクトの場合:イノベーターやアーリーアダプターにインタビューできるのが理想です。彼らは不都合な状態を言葉にでき、代替案に批判的な意見を持っているため、非常に参考になります。

- 人数:「何人ぐらいが良いか?」という問いには、「マジックナンバー5」という考え方が参考になります。

これは、5人へのインタビューで約8割の課題が見つかるというものです。実際、5回くらいインタビューすると「また同じ話が出てきた」と感じることが多くなります。ただし、顧客セグメントを4象限に分けている場合などは、4象限×5名で20名といった形で、セグメントごとにインタビューを実施するのが現実的です。

【実践の工夫】イノベーターの見つけ方

研修でよく「イノベーターはどうやって探すのですか?」と質問が出ます。既存顧客がいる場合、最も早いのは営業担当者に聞くことです。「新しいもの好きな人」「こういう課題を持っている人」といった情報は現場の営業が一番知っています。例えば飲食業界なら、現場の店長だけでなくオーナーに話を聞くと、お金や現場運用の生々しい課題(発注・原価管理の不正リスクなど)が出てきやすい、といった実例があります。

スケジュール(When):余裕を持った計画を

インタビュー調査は、全体で1〜2ヶ月の期間を見込むのが一般的です。対象者集めに2〜3週間、実施に2〜4週間かかることを見越しましょう。顧客都合のリスケは頻繁に起こるため、余裕を持ったスケジューリングが成功の鍵です。

場所(Where):オンラインも活用

最近はオンラインでのインタビューが主流です。地理的な制約がなく効率的ですが、場の空気が掴みにくいといったデメリットもあります。顧客の状況に合わせて最適な場所を選びましょう。

インタビュー場所(オフライン/オンライン)の特徴

| メリット | デメリット | ||

| 非対面 オフライン | 自社会議室 | ・コストがかからない ・準備がしやすく、柔軟に対応できる | ・対象者の移動の負荷がかかる ・対象者が緊張しやすい |

| レンタル会場 | ・コストがかかる ・自社より良い施設も選べる | ・コストがかかる ・臨機応変な対応が難しい ・対象者に移動の負荷がかかる | |

| 顧客オフィス 現場 | ・コストがかからない ・顧客が最も自然な状態となる ・顧客の現場を実際に見られる | ・移動が大変な可能性がある ・準備が難しく臨機応変な対応は困難 | |

| カフェなど | ・コストはかかるが安価 ・入りやすい ・リラックスできる | ・周囲の騒音がコントロールできない ・周囲が気になって本音が話せない ・情報漏洩のリスクがある | |

| 対面 オンライン | ・地理的な制約がない ・移動不要で時間的な余裕がある ・対象者も好きな場所で参加できる | ・トラブル時にバタつく ・オンラインMTGに不慣れな人もいる ・直接会うのと比較すると雰囲気がつかみにくい | |

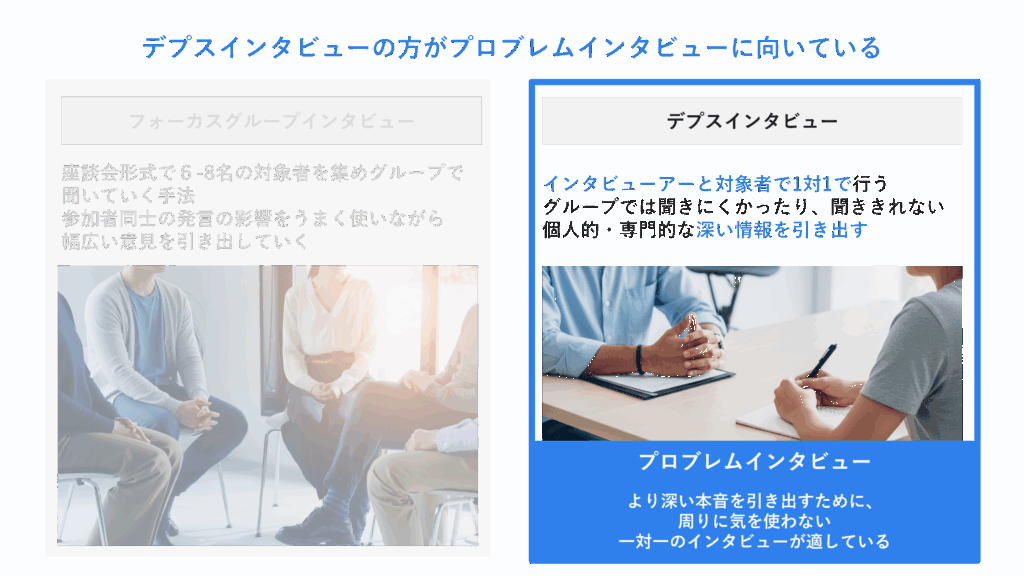

方法(How):デプスインタビュー(1対1)が最適

プロブレムインタビューでは、より深い本音を引き出すため、周囲に気を遣うことなく話せる一対一のデプスインタビューが適しています。

【ステップ3】インタビューガイド・調査票の作成

インタビュー調査の質問例を考える上で土台となる、インタビューガイドを作成します。

インタビューガイド作成の3つのポイント

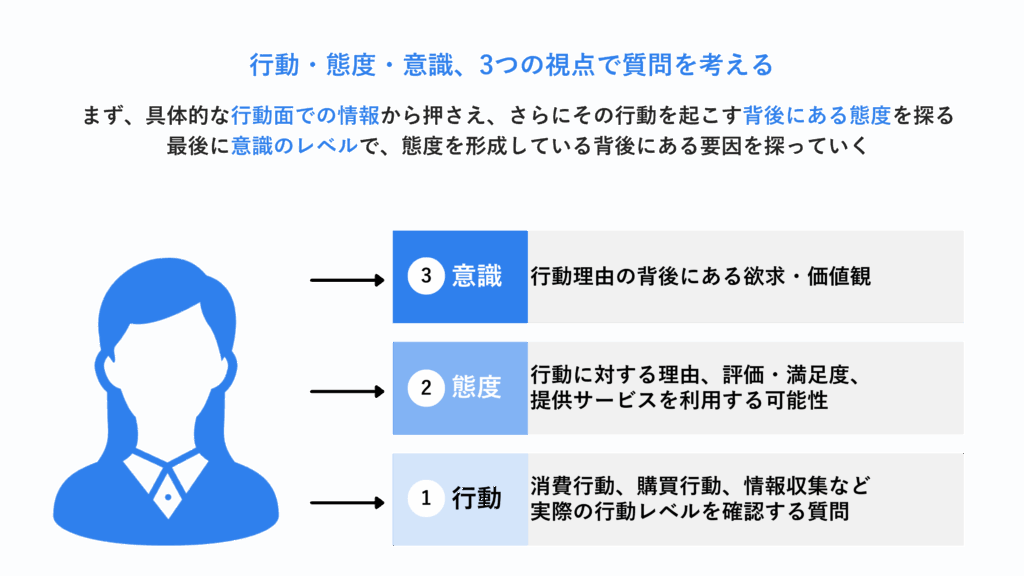

「行動」「態度」「意識」の3視点で質問を考える:

① 行動:まず「具体的に何をしているか」という事実を確認します。

② 態度:次に行動の「理由や評価」を聞きます。

③ 意識:最後に行動の背景にある「欲求や価値観」を探ります。

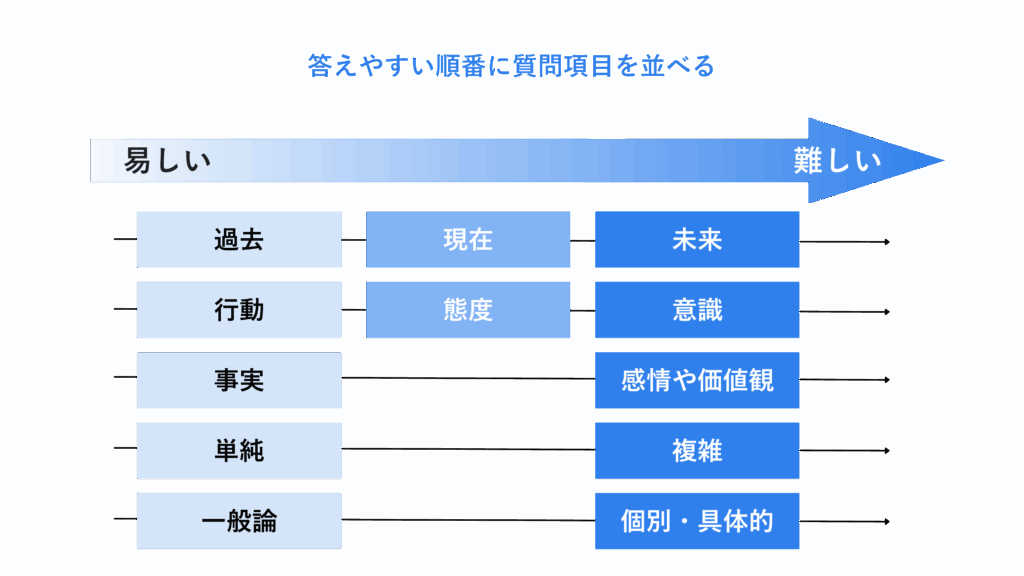

答えやすい順番で質問を並べる:

過去→現在→未来

事実→感情・価値観

単純→複雑

この流れを意識することで、相手はスムーズに思考を深めることができます。

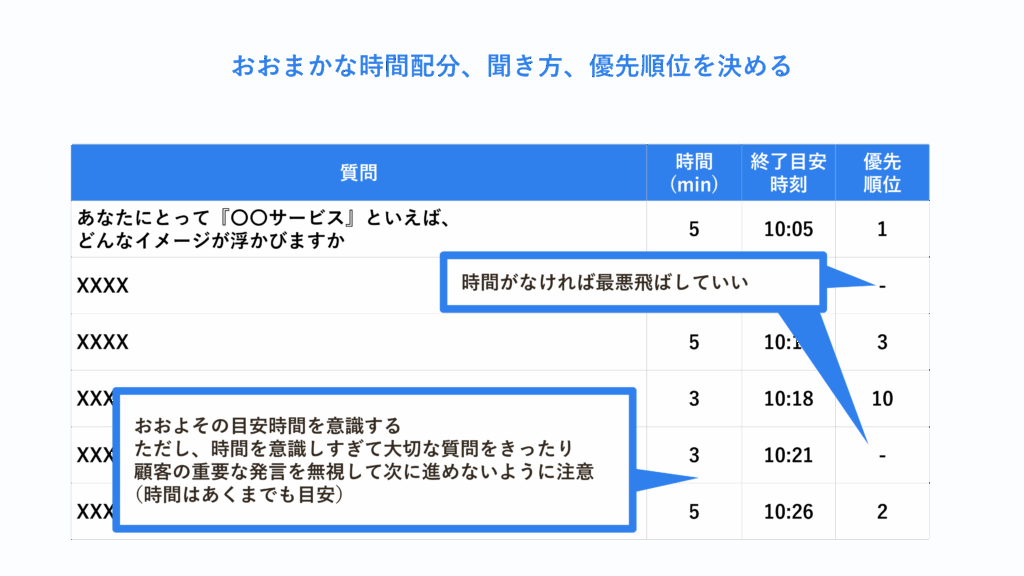

時間配分と優先順位を決める:

各質問の目安時間を設定し、時間内に終えられない場合に「最悪飛ばせる項目」を事前に決めておくと、当日慌てずに済みます。

【ステップ4】実施詳細の整理(実施前の最終確認)

インタビュー実施前の最終確認です。

- 役割分担:メインとサブのインタビュアーを決めます。

- 記録:録音・録画を必ず行います。

- リマインド:前日に必ずリマインド連絡を入れましょう。

【現場でよくある失敗例】突然のドタキャン

講師が「ドタキャンは本当に多い」と語るように、特に企業相手のインタビューでは急なキャンセルが頻発します。約束の時間に店に行ったら「担当者がいない」ということも普通にあります。これを防ぐため、前日のリマインドは必須です。前日に連絡すれば、もし都合が悪くなっていてもその日のうちに返信が来て、無駄足を防げる可能性が高まります。

【ステップ5】インタビュー対象者の集め方

適切な対象者を集めることが不可欠です。

重要なのは、インタビュー設計で決めた「目的を達成できる人」にこだわることです。聞きやすい人だけで済ませてはいけません。

講師メモ|“社内から始める”インタビューの慣らし運転

インタビューの最初の一歩は、いきなり外へ出るよりも“社内から”が実は近道です。

チームメンバーなら、BtoCでは一消費者として率直な反応をくれますし、BtoBでも該当業界出身の転職者が社内に潜んでいることがあります。彼らに当たってみると、質問の切れ味や進行の段取り、録音・議事の型まで、実戦前に手触りをつかめます。ただし落とし穴もあります。社内の人ほど前提知識が厚く、専門家バイアスが混ざりやすい点です。言い切りや解釈が強い発言は「なぜそう見えるのか?」を掘る練習材料にしつつ、あくまで仮説の材料として扱いましょう。

ウォームアップができたら、社内メンバーの知人や既存顧客へと輪を広げます。関係性が近いほどアポが取りやすく、現場感のある一次情報が集まります。最後は“本命の顧客セグメント”で検証し、社内で磨いた質問票で精度を一段上げる――「社内で慣らす → 周辺で解像度を上げる → 本命で確証をとる」の三段構えが、スピードと質を両立させる王道です。

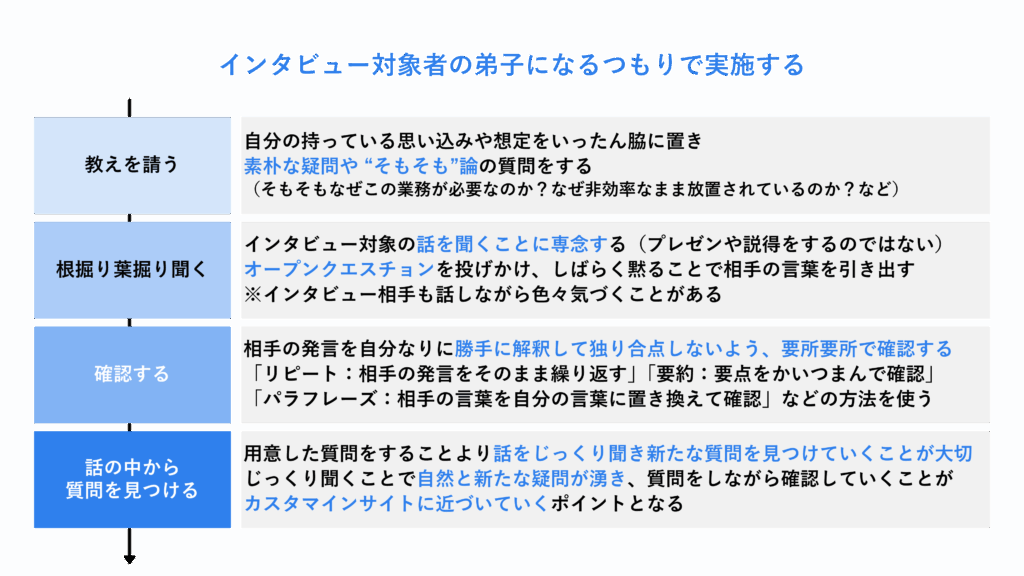

【ステップ6】インタビューの実施:顧客の「弟子」になる

いよいよ本番です。最も重要な心構えは「インタビュー対象者の弟子になるつもりで実施する」ことです。

インタビュー実施のポイント:教えを請う姿勢

- 思い込みを脇に置く:自分の想定を一旦忘れ、素朴な疑問や「そもそもなぜ?」を投げかけます。

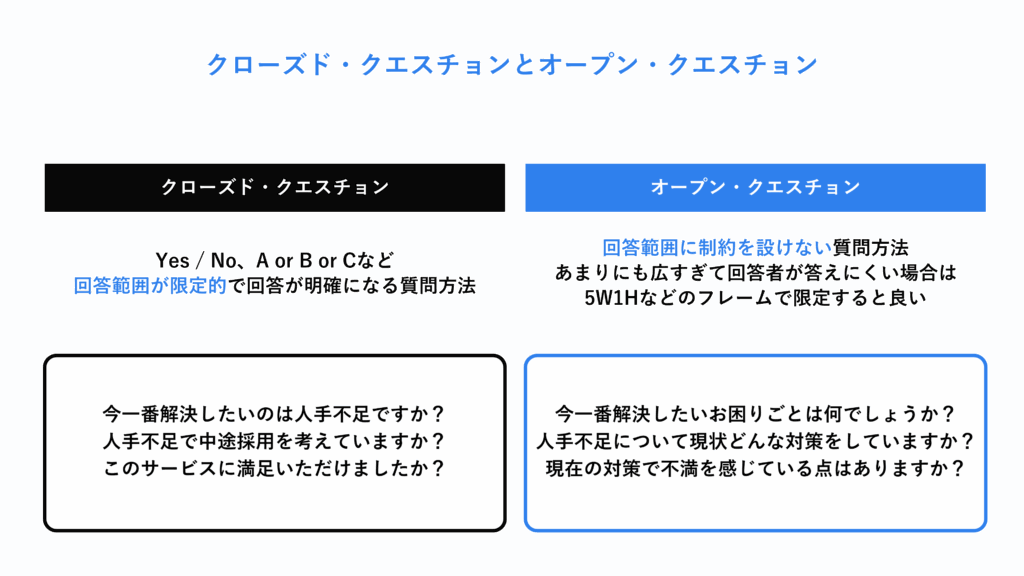

- オープンクエスチョンを投げ、黙って待つ:相手は話しながら思考を整理し、自分でも気づいていなかった本音にたどり着くことがあります。沈黙を恐れず、相手の言葉を待ちましょう。

- 確認を怠らない:相手の発言を勝手に解釈しないよう、「リピート」「要約」「パラフレーズ」を使い、要所で認識を確認します。

- 質問表にこだわらない:用意した質問よりも、その場で生まれる疑問を大切にしましょう。じっくり聞くことで自然と新たな疑問が湧き、それをぶつけていくことがカスタマーインサイトに近づくポイントです。

“本音”を引き出す質問術:望ましい質問 vs 避けるべき質問

| 望ましい質問例(〇) | 避けるべき質問例(×) | ポイント | |

|---|---|---|---|

| 時間軸 | 今、どうしていますか? 現在、この課題解決にいくら払っていますか? | 今後どうするつもりですか? この製品が出たらいくら払いますか? | 未来ではなく「今」。 人は将来の判断を大概間違う。 |

| 具体性 | 過去1ヶ月に実際に何回発生しましたか? | それは、どのくらいの頻度で発生しますか? | 抽象ではなく「具体」。 具体的な質問が臨場感を生む。 |

| 焦点 | どんな状況で、何がおきましたか? その時どう対応しましたか? | 結果どうなりましたか? | 結果ではなく「プロセス」。ストーリーで語ってもらう。 |

| 対象 | その課題はどんな時に発生しますか? その課題の痛みを10段階で表現すると? | この解決策はどうですか? | 解決策ではなく「課題」。 課題の大きさを定量的に聞く。 |

【ステップ7】振り返り・分析・ネクストアクション

インタビューの成果を最大化するため、終了後のプロセスが重要です。

インタビュー終了直後に実施する「振り返り」

記憶が鮮明なうちに、インタビュー終了直後にチームで振り返りを行います。事実の認識合わせ、解釈のすり合わせ、仮説とのギャップなどを議論し、次回の改善点を確認しましょう。

- インタビューシートをもとに参加者間で認識を確認するべき項目

- 対象者の発言(事実)の認識相違がないか

- 対象者の発言についての解釈をディスカッション、認識すり合わせ

- 達成できたインタビュー目的 / 達成できなかった目的の確認

- 仮説どおりだったポイント / 想定外だったポイントの確認

- 発見できたこと(ファインディングス)の整理

- インタビュー方法(時間配分、質問の仕方など)の改善点の確認

- その他、次回に向けた改善点の確認

分析方法:KJ法で真因を構造化する

複数回のインタビューが終わったら、KJ法を用いて断片的な情報を整理し、課題の真因を洗い出します。

KJ法の進め方:

- STEP1:インタビューデータを集める(逐語録など)。

- STEP2:データを細かい単位に分け、カード化する。

- STEP3:カードを平面上に展開してグループ化する。

- STEP4:グループごとに適切なラベルをつける。

- STEP5:グループ同士の関連性を書き出す(論理的に整理する)。

- STEP6:課題の真因を言語化する。

KJ法のポイントは、ボトムアップで考えること。「その他」で逃げずに全てのカードを分類し、言葉の裏にある意味を思考することが重要です。

インタビュー結果のチェック

インタビュー対象者の要件のチェックリスト

- インタビュー対象者は対象としての条件を満たしていたか

課題を認知しており積極的に解決策を探している

現状何らか代替案を活用し解決している - リップサービスをしていなかったか

課題の痛みを感じていないのに、あたかも喫緊の課題があるような話をしていなかったか - 十分な人数に質問できたか

最低でも5人にインタビューできたか

課題の存在確認のチェックリスト

- 提示した課題や痛みを感じるポイントが存在することを確認できたか

- 課題に対する痛みはどの程度の強さで、頻度はどの程度か

- 課題に対して顧客は強い感情を表したか

- 課題は解決できるものか

- 課題は解決されるべきと顧客は信じているか

- 顧客の置かれている環境・状況で課題解決できない制約条件があるか

- 顧客すら気づいていなかった潜在的な課題を引き出せたか

現状の代替案のチェックリスト

- 顧客は現在その課題を解決しようと何か投資をしたり、代替案を活用しているか

- 代替案の不都合は何か

- 代替案にどれくらいの労力、コスト、リソースがかかっているか

- 代替案を不便、不満に思っているか

チーム内共有会とネクストアクションの設定

分析ができたら、必ずチーム内で共有会を実施します。資料を渡して「見ておいてください」では、まず見られません。議論する場を設け、次のアクションを明確に決定しましょう。

CPF(Customer Problem Fit)完了:顧客課題検証の最終目標

上記すべてのステップを経て、以下の3つの条件が満たされたとき、CPF(Customer Problem Fit)が完了したと言えます。

- 課題が存在する前提条件をしっかり検証し、課題の存在が確認できたか。

- 課題を持っている顧客イメージを明確にできたか。

- 課題を持つ顧客が業務プロセスのどこで痛みを感じているかを明確にできたか。

この状態になって初めて、次のフェーズであるPSF(Problem-Solution Fit:解決策の検証)へと進む準備が整うのです。

まとめ:顧客の真の課題を捉え、新規事業成功へ

本記事では、新規事業リサーチの核となる「顧客インタビュー(プロブレムインタビュー)」と「CPF完了」について、その重要性から具体的な手順、注意点までを網羅的に解説しました。

- 成功する事業は「課題の質」を重視します。新規事業のニーズ調査を通じて、顧客の「本当に解くべき課題」を見極めることが成功への鍵です。

- プロブレムインタビューはCPFフェーズの核となる質的調査であり、顧客の本音を引き出し、課題仮説を検証することが目的です。

- インタビュー調査のやり方は、5W1Hで設計し、未来ではなく今、抽象ではなく具体、結果ではなくプロセス、解決策ではなく課題を尋ねる質問術が重要です。

- 質の高いインタビューのためには、「顧客の弟子になるつもり」で徹底的に聞き込み、KJ法で分析し、チームで議論することが不可欠です。

- CPF完了は、顧客課題の存在、顧客イメージ、痛みのポイントが明確になった状態を指し、この段階を経て初めて、市場に求められる解決策の検証へと進めます。

新規事業開発という未知への挑戦は、不安がつきものです。しかし、正しい進め方とフレームワークがあれば、その成功確率を大きく高めることができます。あなたの次なる一歩は、壮大な事業計画書を書くことではありません。まずはチームで協力し、本記事で紹介したやり方に沿って、最初のプロブレムインタビューを実施してみてください。

FAQ(よくある質問)

- 新規事業リサーチはいつから始めるべきですか?

-

事業アイデアの初期段階、つまり「アイデア検証フェーズ」から始めるべきです。リーンキャンバスなどで「誰の、どのような課題を解決するのか」という仮説を立てる段階で、デスクリサーチなどの新規事業調査を開始します。その後、CPFフェーズで本記事で解説したプロブレムインタビューを実施し、課題仮説を検証していく流れになります。

- プロブレムインタビューを営業担当者に任せても良いですか?

-

基本的に任せない方が良いでしょう。プロブレムインタビューは事業の起点であり、ここで間違うと全てが崩れる可能性があります。営業担当者は無意識に「売る」ことを目的に話を進めがちで、課題の深掘りが難しいことが多いです。もし任せる場合は、必ず同席してフィードバックを行い、録音・録画で内容を確認することが不可欠です。

- オンラインとオフラインのインタビュー、どちらが良いですか?

-

最近はオンラインでのインタビューが主流です。地理的な制約がなく効率的ですが、場の空気が掴みにくいなどのデメリットもあります。重要なのは、顧客の所在地や状況、インタビューの目的に合わせて最適な方法を選択することです。例えば、現場の業務プロセスを理解したい場合はオフラインが適しているでしょう。

- インタビュー対象となるイノベーターやアーリーアダプターはどう探せばいいですか?

-

既存顧客がいる場合は、営業担当者に「新しいもの好きの人」「特定の課題に熱心な人」を聞くのが最も早いです。新規市場の場合は、業界の専門家やSNS、オンラインコミュニティで積極的に情報発信をしている人を探すのが有効です。予算があれば、ビザスクのようなエキスパートネットワークを活用するのも非常に効果的です。

- 新規事業のニーズ調査で、最も陥りやすい失敗は何ですか?

-

最も多い失敗は、「ソリューション先行」の思考に陥ることです。「こんな製品を作りたい」という思いが先にあり、それに合わせて顧客や課題の仮説を都合よく作ってしまうケースです。これを防ぐには、常に「この課題、本当に存在するのか?」と自問自-答し、チームで客観的に議論することが重要です。

- インタビューは何人に行うのが適切ですか?

-

「マジックナンバー5」という考え方があり、1つの顧客セグメントに対して5人にインタビューすれば、課題の約8割は発見できると言われています。もしターゲット顧客が複数のセグメントに分かれる場合は、「セグメント数 × 5人」が目安となります。まずは5人を目指して始めてみましょう。

- アンケート調査とインタビュー調査はどう使い分ければ良いですか?

-

アンケート調査(量的調査)は、仮説の規模感(ボリューム)や市場全体の傾向を数値で把握するのに適しています。一方、インタビュー調査(質的調査)は、その数値の裏にある「なぜ?」という理由や背景、顧客の深層心理(インサイト)を発見するのに適しています。仮説がない段階ではインタビューから始め、仮説の確度が高まってきたらアンケートで検証する、という使い分けが一般的です。

関連記事

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。