「最近、ロピアより生鮮市場TOP行くようになったんだよね。安いし、なんか楽しいの。」

──会社の主婦の何気ない一言が、思いの外、いまの食品スーパー業界のマーケティング構造の核心をついている。

ロピア一強と思われていた“安くて新鮮なスーパー戦国時代”において、

静かに勢力を拡大しているのが、マミーマートの新業態『生鮮市場TOP!』だ。

IR資料を読み解くと、これは単なる価格競争ではない。

粗利を意図的に下げてでも構造を変える、スーパー業界の戦略的マーケティングの実践例である。

成熟市場でも「戦略が業績を変える」ことを証明した、

食品スーパーのマーケティング事例として注目したい。

「ロピアより生鮮市場」が起きているワケ:消費者の“価格疲れ”

ロピアの成功要因は、

「安さ×ボリューム×エンタメ性」だった。

だが、体験の新鮮さはいつか飽和する。

巨大パック、混雑、強いBGM──非日常の買い物は楽しいが、毎日は疲れる。

消費者の“疲れ”が、じわりと始まっていた。

一方の生鮮市場TOP!は、

日常の延長にある“ちょうどいい安さ”で勝負している。

「派手さ」ではなく「安心感」。

「一発の驚き」ではなく「日々の満足」。

マーケティングの観点で言えば、生鮮市場TOP!は体験の重さを取り除いた“ライト型ロピア”。

それがいま、生活者の心理にフィットしている。

生鮮市場TOP!の戦略:粗利を落として“回転で勝つ”

マミーマートのIR資料では、TOPの戦略が明確に示されている。

既存のマミーマート店舗を順次「生鮮市場TOP」へ転換し、粗利率を下げてでも売上高回転率で勝負する。

- 従来スーパーの粗利30%前後から、

- 20%台前半に落としてでもシェアを取る。

常識的に考えれば、危険な橋だ。

だがTOPは、「安く売っても儲かる構造」を同時に設計している。

つまり、“安さ”を戦略ではなく、構造の帰結として作り上げている。

覚悟の裏側にある“段階的検証”

だが、この「粗利を落としてでも勝負する」という覚悟は、感情的な“賭け”ではない。

むしろ、マミーマートは小さく検証し、確信を持って拡張するタイプの企業だ。

生鮮市場TOPの立ち上げも、最初はわずか数店舗から始まっている。

旧マミーマートを一部だけ改装し、TOPフォーマットを試験的に導入。

売上構成や客単価、購買頻度などを細かく観測し、

「このフォーマットなら回る」と確信を持った段階で、

既存店舗の大規模転換に踏み切った。

つまり、彼らの“覚悟”の正体は、検証でリスクを限定した上での確信だ。

いきなり全店転換するような賭け方ではなく、

PoC(概念実証)やMVP(最小実行可能モデル)のように、

実業の世界で“小さく試して確かめる”手法を踏んでいる。

この段階的な展開があったからこそ、「粗利を下げる」という大胆な判断も、経営上の理性を保ったまま実行できた。

言い換えれば、生鮮市場TOPは“馬鹿になれるほど慎重だった”企業だ。

この姿勢は、Webスタートアップの文脈で語られる

リーンスタートアップや検証型事業開発の考え方を、リアル店舗の世界に持ち込んだ好例でもある。

──覚悟とは、衝動ではなく構造化された決意。

それを体現しているのが、TOPの拡張戦略なのだ。

薄利を支える「多売オペレーション」の設計

生鮮市場TOP!が強いのは、“薄利多売”をスローガンで終わらせないことだ。

その裏にあるのは、「多売を成立させる仕組み」の緻密なデザインである。

- EDLP(Every Day Low Price)を徹底

価格訴求を恒常運転化し、客の信頼を蓄積。 - 日用品を削って食品尺数を最大化

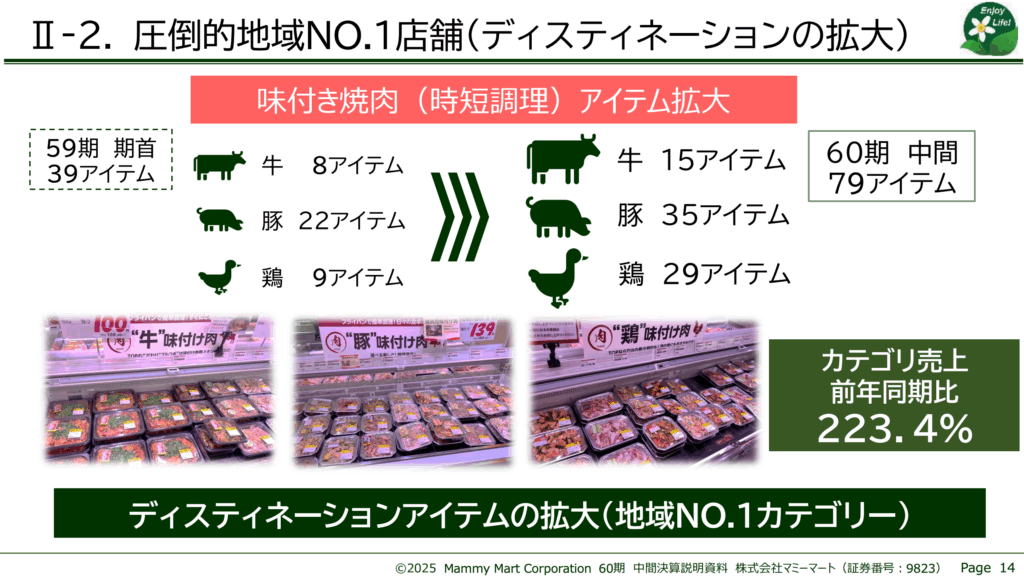

「食に全振り」で鮮度ゾーンの密度を上げる。 - 味付肉・惣菜など“来店動機MD”を強化

味付焼肉カテゴリは前年同期比223.4%成長。

食品スーパー マーケティングの文脈でも注目される成果だ。

- 惣菜・弁当は受賞×PRでブランド化

「お弁当・お惣菜大賞」12年連続受賞/全10部門制覇。

売場そのものがマーケティング媒体として機能。 - 旗艦店が全国表彰(ストア・オブ・ザ・イヤー2位)

成功店舗で勝ち筋を可視化→改装・出店で横展開。 - 製販一体(彩裕フーズ)でスピード×品質両立

内製化によって“差別化×コスト最適化”を両立。 - 既存店改装で展開スピードを最大化

新規出店より低コストで効率的に展開。

──これらは単なる“節約策”ではない。

生鮮市場TOP!は、オペレーションそのものをマーケティングに転換したスーパーである。

STPで見る生鮮市場TOP!の勝ち筋:ロピア疲れの受け皿

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| Segmentation | 高頻度来店層(週2〜3回の家庭購買者) |

| Targeting | 「安さは求めるが、ロピアは少し疲れる」層 |

| Positioning | “近所で気楽に行けて、確実に得した気分になるスーパー” |

生鮮市場TOP!は「価格インパクト」ではなく「生活リズム」に寄り添った。

イベント的な“お買い得体験”ではなく、習慣化される安心感で勝負している。

これは、スーパー マーケティング戦略の原点ともいえる考え方だ。

消費者の声から見えるポジショニングの違い

SNSやレビューを横断的にリサーチすると、

ロピアと生鮮市場TOP!の「買い物体験のトーン」には明確な違いがある。

ロピアは、“お祭りのような買い物”。

非日常的な「安さ×量×楽しさ」で購買をエンタメ化している。

ただし、「混雑して疲れる」「イベント的で日常使いしづらい」という声も少なくない。

一方、生鮮市場TOP!は「日常の快適さ」を中心に設計されている。

「特売日を気にせず安い」「野菜・肉・魚が新鮮で見やすい」など、

消費者は“安心して通えるスーパー”として評価している。

ロピアが“驚きの総量”を最大化するなら、

生鮮市場TOP!は“安心の頻度”を最大化する。

数字が語る構造変化

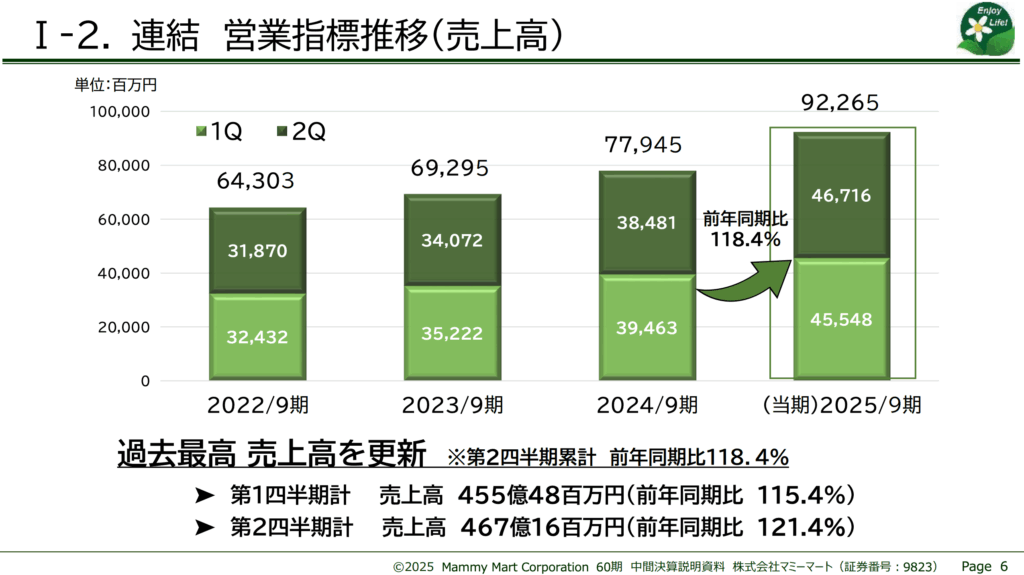

マミーマートの決算を見ると、生鮮市場TOPの転換が進むにつれ、売上構成比が拡大している。

営業利益率は大きく落とさず、むしろ効率改善で安定的な上昇を維持。

つまり、「利益率を犠牲にした成長」ではなく、“構造を入れ替えて成長した”成功例だ。

これはまさに、スーパー マーケティングが業績を動かすことを証明した事例だ。

安さを“戦略”ではなく“構造”として設計した結果である。

成熟市場でも成長できる理由

生鮮市場TOP!の事例は、

「市場が成熟しても、マーケティング戦略は成熟していない」という事実を教えてくれる。

食品スーパー業界は飽和市場と呼ばれるが、

生鮮市場TOP!は“安さ”という古い武器を、設計力と検証力で再定義した。

成熟とは、終わりではなく、最適化の始まり。

マーケティングとは、変わらない市場にもう一度“意味”を与えること。

生鮮市場TOP!はそれを最も静かに体現している。

結論:スーパー業界における戦略の再発明

生鮮市場TOP!は、古い言葉「薄利多売」を新しい意味で蘇らせた。

それは単なる価格競争ではなく、

“多売を起こす仕組み”と“覚悟を支える検証”を組み合わせたマーケティング戦略である。

派手さではなく誠実さで勝ち、スピードではなく構造で勝つ。

──それが、令和のスーパー マーケティング戦略の新しい方程式だ。

覚悟とは、衝動ではなく、構造を理解した決意のこと。

生鮮市場TOP!は、それを最も静かに証明している。