「顧客課題の解像度は上がってきたが、それを解決するアイデアの出し方がわからない」

「考えついたサービスが、本当に顧客に響くのか不安だ…」

「ソリューションインタビューやMVP検証の具体的な進め方を知りたい」

もしあなたが、新規事業開発のプロセスでこのような壁に直面しているなら、この記事はまさにそのための実践的なガイドです。

これまでの連載では、事業開発の5ステップから始まり、顧客課題の「質」を高めるCPF(Customer Problem Fit)フェーズとして「セグメンテーション」「ペルソナ」「カスタマージャーニーマップ」「プロブレムインタビュー」について解説し、CPF完了後には「市場規模の概算」を行う重要性を説明してきました。

顧客が抱える「痛み」の解像度が高まった今、次なるステップは「その課題をどう解決するのか?」、すなわちソリューション検証のフェーズです。この段階は、事業の成否を分ける極めて重要なプロセスであり、Problem Solution Fit(PSF)の達成を目指します。多くのビジネスパーソンが、技術や機能にばかり目を向け、顧客が本当に求める「価値」を見失いがちですが、事業成功の鍵は、まさにこの「顧客提供価値」をどれだけ深く理解し、明確に言語化できるかにかかっています。

本記事では、事業開発の全体像の中で「ソリューション検証」がどこに位置し、その中で「顧客提供価値」を実現する「解決策」をどのように検討していくべきかを徹底的に解説します。具体的なアイデアの出し方から、ソリューションインタビュー、プロダクトインタビュー、MVPの考え方、エレベーターピッチの作成手順まで、プロの研修講師の視点と現場のリアルな声を交えながら、網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、あなたはソリューション検討からProblem Solution Fit(PSF)までの具体的な手順と注意点を明確に理解し、自信を持って次の一歩を踏み出せる状態になっていることをお約束します。さあ、顧客の心に深く刺さる「ソリューション」を創造する旅路へ、出発しましょう。

新規事業開発の全体像とソリューション検証(PSF)の位置付け

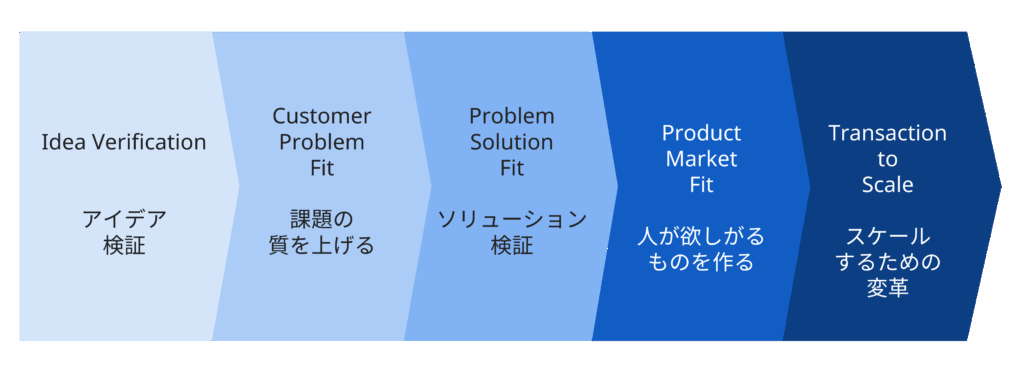

新規事業開発は、闇雲に進めるのではなく、段階的に仮説の精度を高めていくことが成功への王道です。まずは5つのステップを振り返りましょう。

- アイデア検証 (Idea Verification):ビジネスアイデアの骨子となる仮説を立てるフェーズです。

- Customer–Problem Fit (CPF:課題の質を上げる):仮説が本当に顧客の課題とフィットしているかを確認し、課題の質を高めるフェーズです。

- Problem–Solution Fit (PSF:解決策の検証):質の高い課題を特定できたら、「その課題を解決するのに、この解決策(ソリューション)で良いのか」を検証するフェーズです。

- Product–Market Fit (PMF:人が欲しがるものを作る):解決策が市場全体に受け入れられるかを検証するフェーズです。

- Scale (スケール):事業を本格的に拡大させるフェーズです。

これまでの連載では、主に「アイデア検証」と「CPF」に焦点を当て、顧客の「痛み」の解像度を高めてきました。CPFフェーズが完了した今、次に重要となるのがPSF(Problem-Solution Fit)のフェーズです。

CPFの次に来る最重要フェーズ「Problem-Solution Fit(PSF)」とは何か

PSF(Problem-Solution Fit)とは、「見えてきた課題を解決するために、どんなソリューション(解決策)を用意して価値提案すれば良いかを検討していく段階」を指します。このフェーズの目標は、「課題」と「ソリューション」がぴったりと合致している状態を実現することです。

PSFは、事業が市場に受け入れられる状態(PMF)を達成する上で、極めて重要な前段階と位置付けられています。

【講師の視点】成功の鍵は「最適化」ではなく「検証」にある

成功したスタートアップの多くは、PSFの段階で機能を追加していく「プロダクトの最適化」ではなく「プロダクトの検証」に徹底的に注力していました。このフェーズの目的は、機能を追加していくことではありません。むしろ、顧客との対話を繰り返し、ソリューションの仮説がそもそも顧客にフィットしているのかを丹念に磨き込んでいくことが重要です。この段階で顧客の真のニーズと異なるプロダクトを作り上げてしまうと、後のフェーズでの軌道修正は困難になり、大きな失敗につながります。

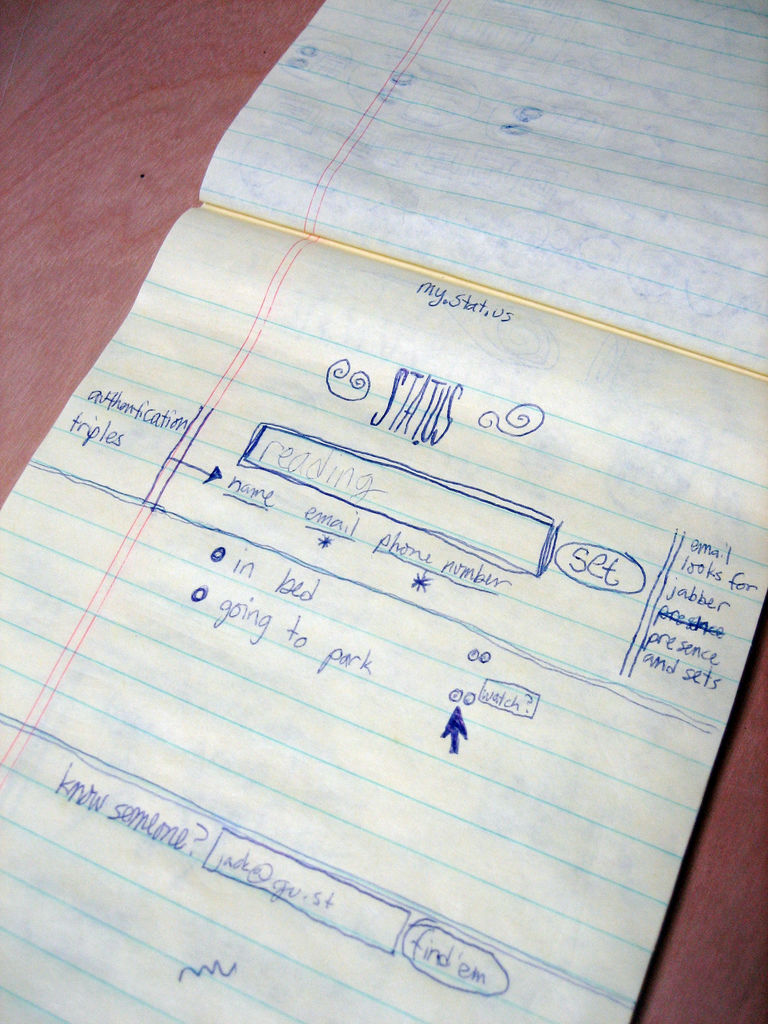

左の画像は、Twitter(現X)のアイデア段階のスケッチです。最初はこのようなラフなアイデアで良いのです。これを持って社内で「こういうのあったらどう?」と聞いて回り、「いいね、使いたい」という反応を得てから、初めて本格的な開発に進みました。

つまり、PSFフェーズとは、単なる機能開発の前に「その解決策が本当に顧客にとって価値があるのか」を見極める、事業成功の根幹をなす非常に重要なプロセスなのです。

顧客に響く「価値」とは何か?課題を価値に変える思考法

PSFフェーズでは、顧客の課題を解決する「価値」と、それを実現する「解決策(ソリューション)」を具体化していきます。しかし、そもそも「価値」とは何でしょうか。

「価値提案(What)」と「解決策(How)」の違いとは?

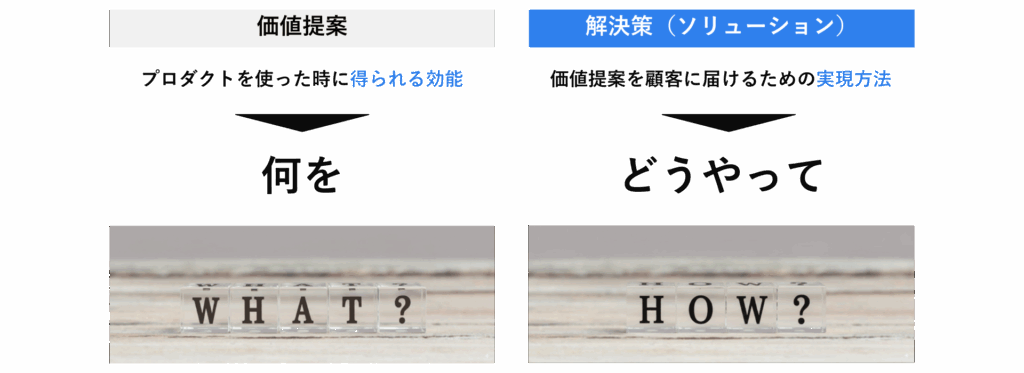

まず、「価値提案」と「解決策」の違いを明確に理解することが重要です。

- 価値提案(What):プロダクトを使った時に顧客が得られる効能やポジティブな変化を指します。これは「何を」提供するのか、という問いの答えです。

- 解決策(How):その価値提案を顧客に届けるための実現方法です。これは「どうやって」価値を届けるのか、という問いの答えになります。

解決策(ソリューション)とは何か?

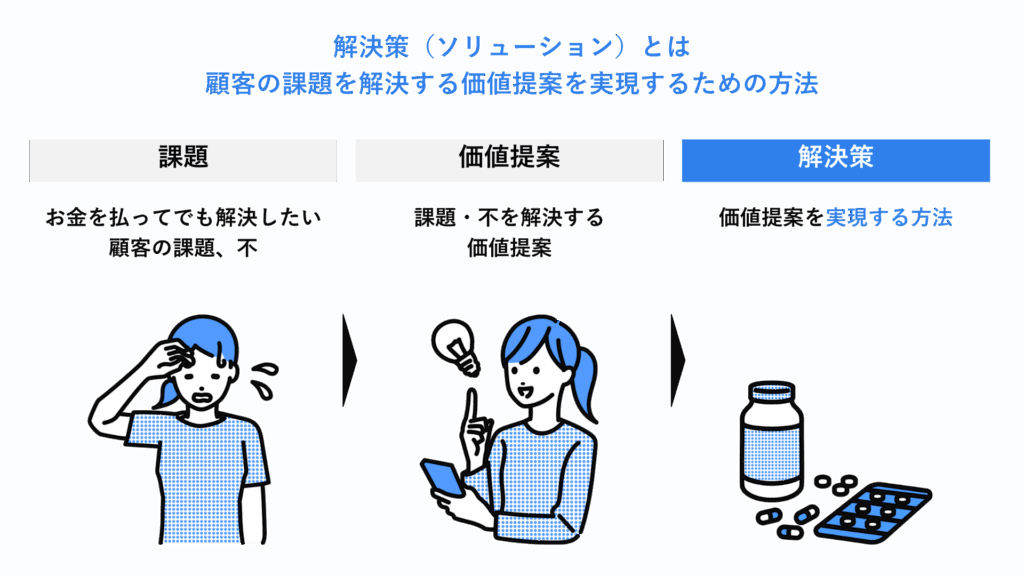

顧客が「お金を払ってでも解決したい」と感じている課題や不満に対して、解決の糸口となるのが価値提案です。

そして、その価値提案を現実の仕組みとして実現する方法が、解決策=ソリューションです。

課題 → 価値提案 → 解決策 という流れを意識することで、提供すべき本質が見えてきます。

【講師の視点】

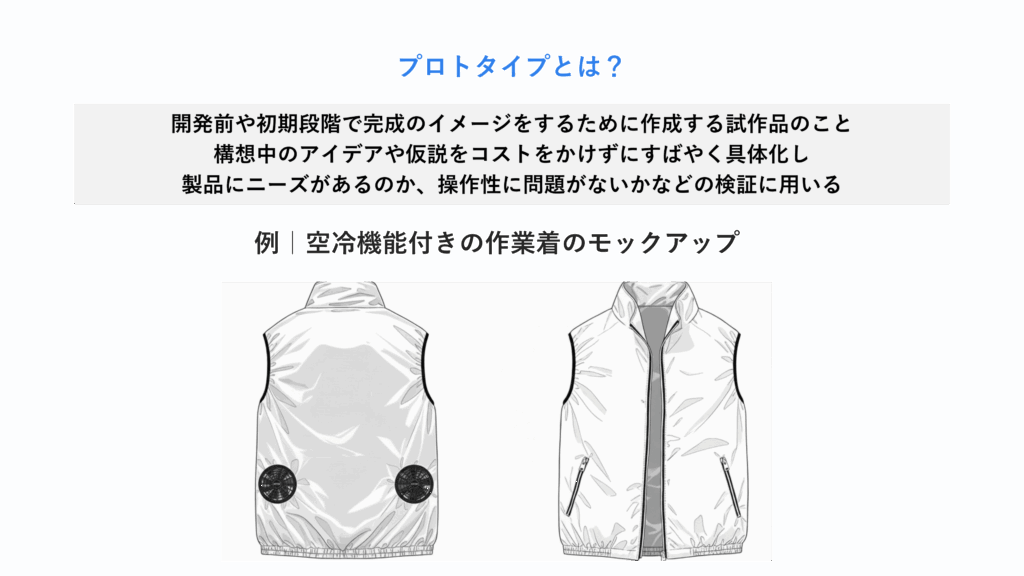

課題があって、価値提案があって、解決策、という順番になります。例えば、建設現場の夏は暑くて熱中症になる、という問題(熱中症対策という課題)があったとします。これに対する価値提案(What)の例は「着ると涼しい作業服」です。そして、その価値を実現するための解決策(How)が「ファン付きの作業服」なのです。この関係性を理解し、まず顧客にとっての「価値」を定義してから、それを実現する「解決策」を考えるという順番が鉄則です。

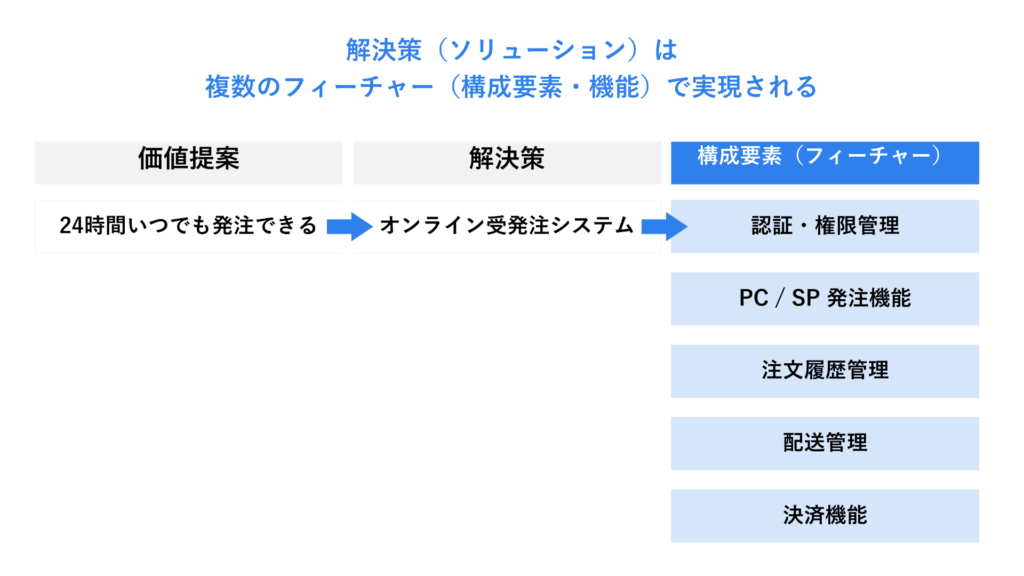

解決策(ソリューション)は複数の「フィーチャー」で構成される

顧客が抱える課題を出発点に、どんな価値を提供すればそれが解決できるのかを考えたうえで、「では、その価値提案をどうやって実現するか?」を考えるのが解決策(ソリューション)です。

そしてそのソリューションは、1つの機能や仕組みだけで成り立つものではありません。複数の構成要素(フィーチャー)によって支えられて初めて、価値提案を実現できます。

たとえば、「24時間いつでも発注できる」という価値提案を実現するには、オンライン受発注システムという解決策が必要です。そしてそのシステムは、「認証・権限管理」や「PC/スマホ対応の発注画面」「注文履歴の保存」など、複数のフィーチャーによって構成されています。

つまり、課題から逆算してソリューションを導き出し、そこから具体的に必要なフィーチャーを洗い出していく──この流れを丁寧にたどることが、価値あるプロダクトやサービス設計の第一歩になります。

【フレームワーク解説】凡人を天才に変える「アイデアの出し方」4ステップ

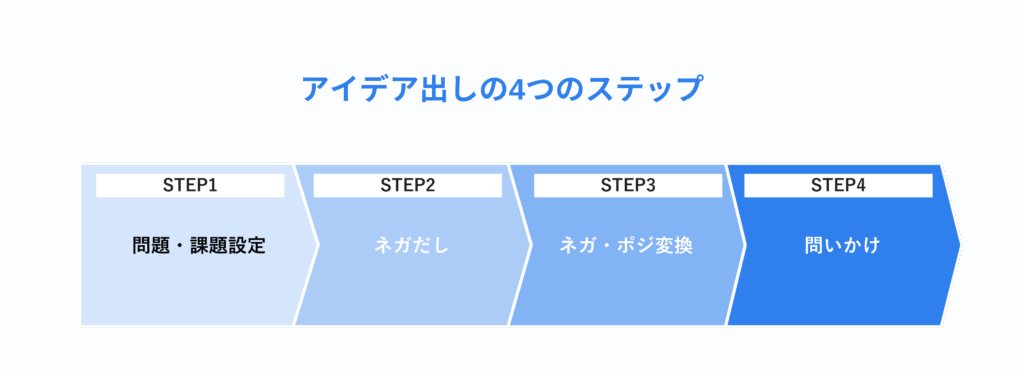

質の高いソリューションを生み出すためには、まずたくさんのアイデアを出す「発散」が不可欠です。ここでは、誰でも実践できる具体的なアイデアの出し方を4つのステップで解説します。

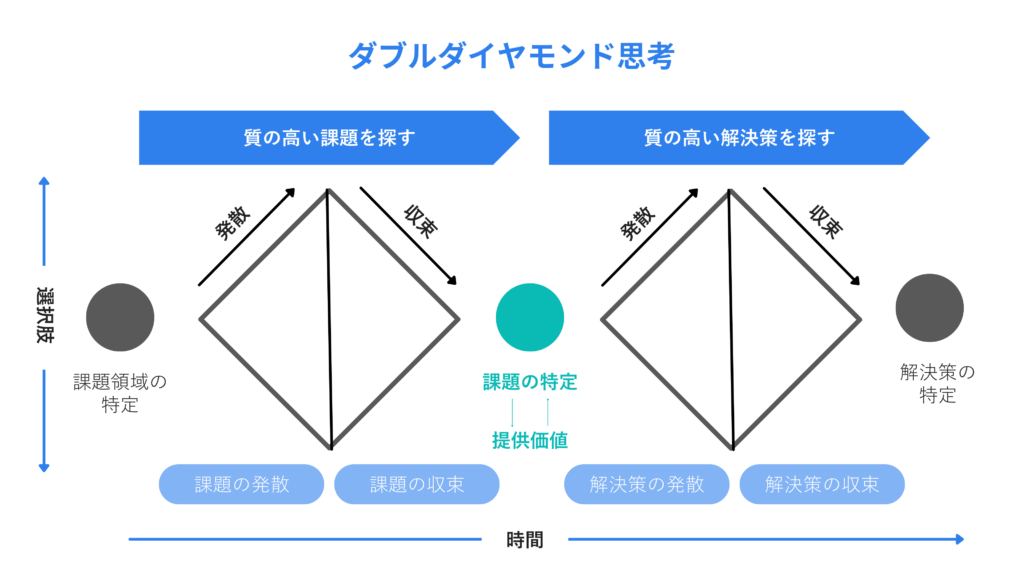

前提:発散と収束を繰り返す「ダブルダイヤモンド思考」

アイデア出しの基本はダブルダイヤモンド思考です。これは、まず課題を発散させてから収束させて「質の高い課題」を特定し、次に解決策を発散させてから収束させて「質の高い解決策」を特定するという考え方です。

【講師の視点】

この発散のフェーズでは、「質より量」が重要です。いきなり「すごいアイデア」を出そうとせず、「常識」「論理」「羞恥心」を捨てて、「ちょっとバカになるぐらいでちょうどいい」というマインドで臨みましょう。

アイデア出しの4つのステップ

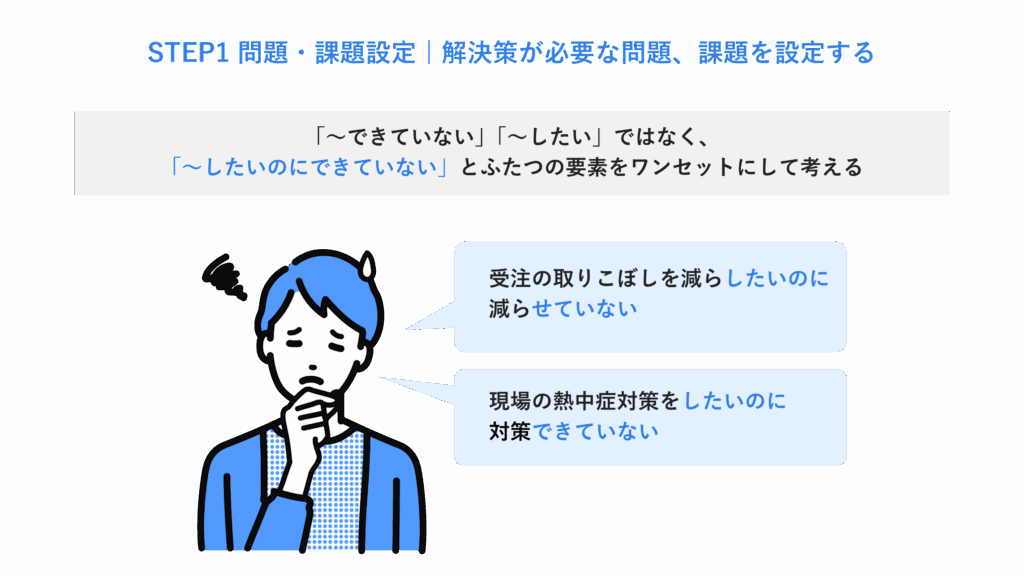

最初のステップは、解くべき問題・課題を正しく設定することです。このとき、「〜できていない」と単体で考えるのではなく、「〇〇したいのに、できていない」と2つの要素をワンセットにして考えるのがポイントです。

- (例)「受注の取りこぼしを減らしたいのに、減らせていない」

- (例)「現場の熱中症対策をしたいのに、対策できていない」

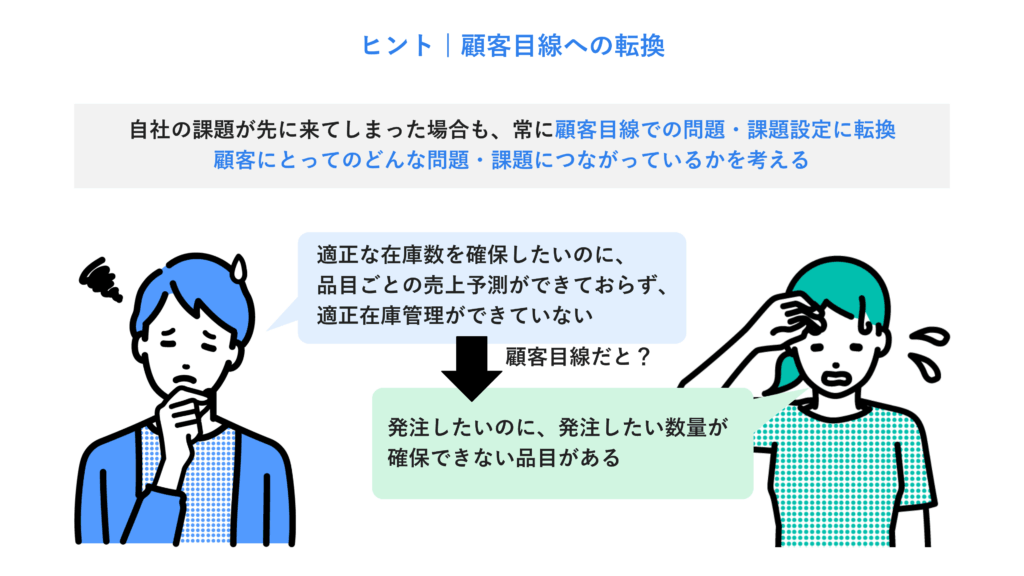

また、自社の課題が先に来てしまった場合も、常に顧客目線に転換しましょう。例えば「適正在庫管理ができていない」という自社の課題は、顧客にとっては「発注したいのに、発注したい数量が確保できない」という問題につながっています。

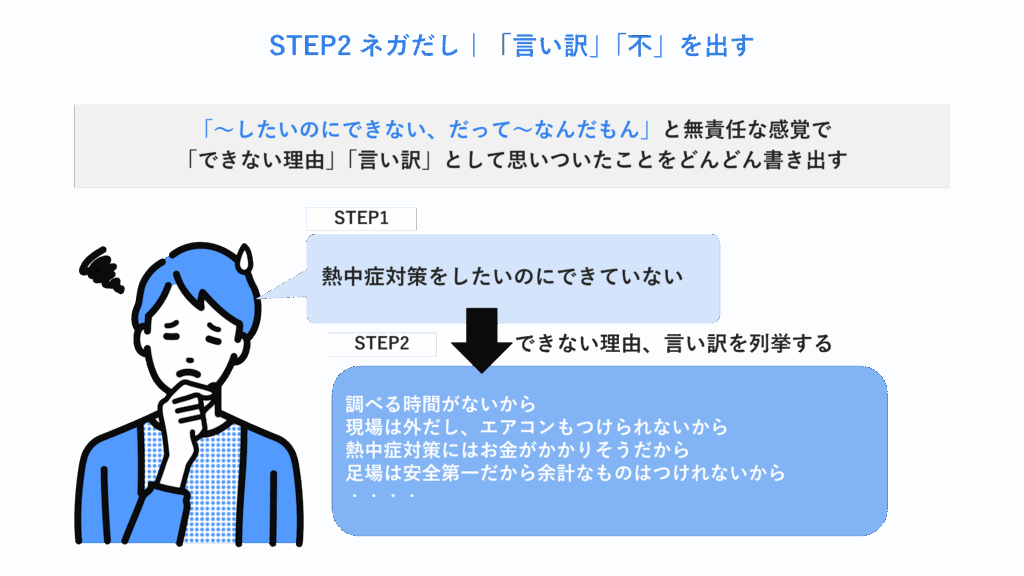

次に、設定した課題に対して「できない理由」や「言い訳」を、無責任な感覚でどんどん書き出します。これを「ネガ出し」と呼びます。

- (例)「熱中症対策をしたいのにできていない」→ なぜ?

- 「そもそも調べる時間がないんだよ」

- 「現場は外だからエアコンつけられないじゃん」

- 「熱中症対策にお金かかりそうじゃん」

- 「現場は安全第一だから余計なものつけられないし」

【講師の視点】

この段階では、他責でも何でも構いません。とにかく制約を外して「だって〇〇なんだもん」というネガティブな要素を出し切ることが重要です。

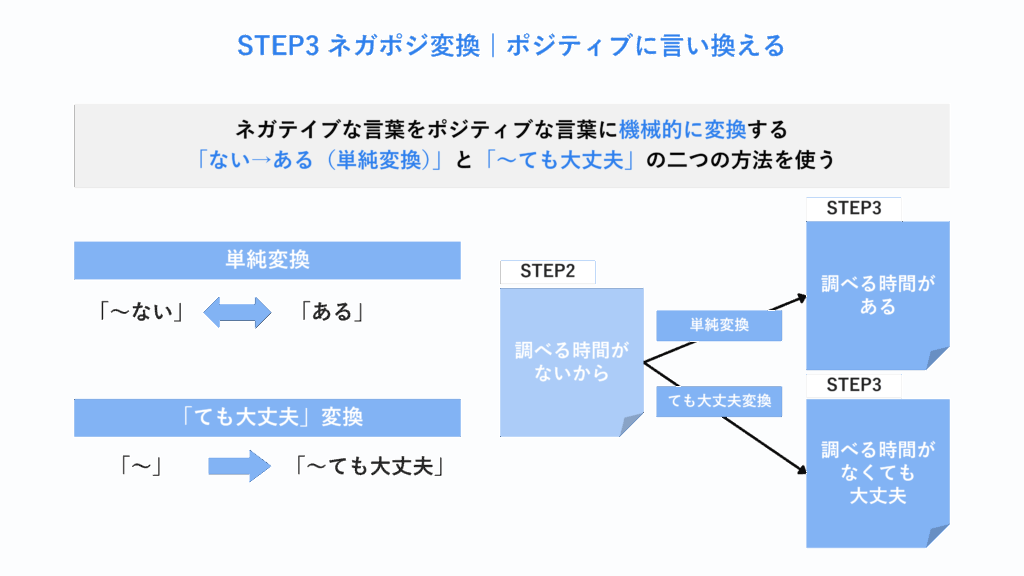

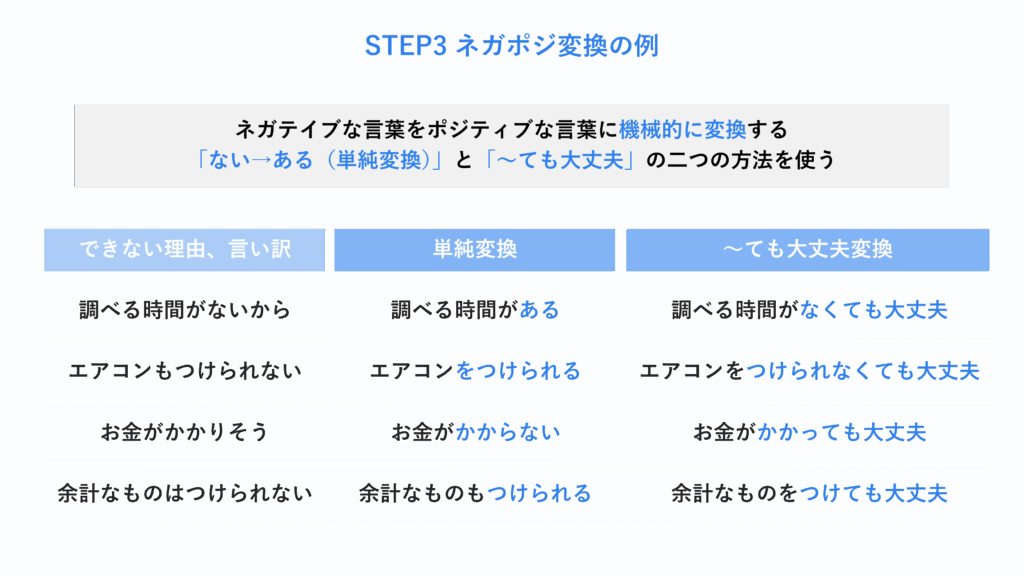

ネガティブな要素を出し切ったら、今度はそれらを機械的にポジティブな言葉に変換します。

やり方は2つです。

- 単純変換:「〜ない」を「〜ある」に変える。

- (例)「調べる時間がない」 → 「調べる時間がある」

- 「〜ても大丈夫」変換:「〜だからできない」を「〜でも大丈夫」に変える。

- (例)「エアコンもつけられない」 → 「エアコンをつけられなくても大丈夫」

このプロセスを通じて、「エアコンもつけられない」というネガティブな要素は、「エアコンをつけられる」または「エアコンをつけられなくても大丈夫」というポジティブな状態に変換されます。

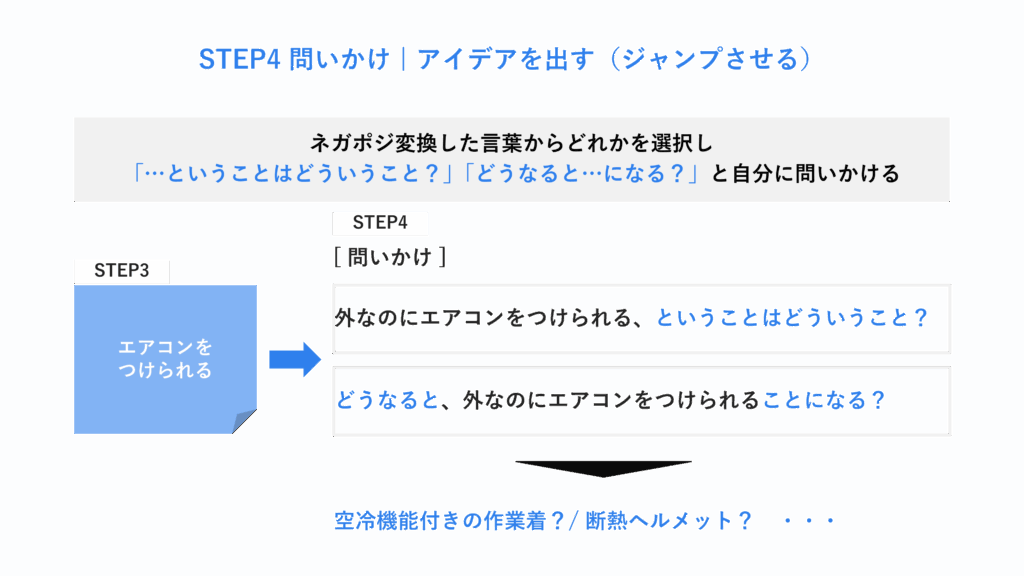

最後に、ポジティブに変換した言葉に対して、「それってどういうこと?」「どうやったらそうなる?」と問いかけ、アイデアをジャンプさせます。

- (例)ポジティブな状態:「外なのにエアコンをつけられる」

- 問いかけ:「どうなると、外なのにエアコンをつけられることになる?」

- アイデア:「空冷機能付きの作業着にしたら?」「断熱ヘルメットを作ってみる?」

このステップを踏むことで、普段の延長線上にはない、新商品の画期的なアイデアが生まれる可能性が高まります。

【講師の視点】優秀な人ほど「ぶっ飛んだアイデア」が出せない理由

研修でこのアイデア出しを実践してもらうと、「そんな非現実的なことを考えても意味がない」と感じる方がいます。特に、普段からロジカルに物事を考える優秀なビジネスパーソンほど、この「発想をジャンプさせる」ことに抵抗を感じる傾向があります。

しかし、ファン付き作業服のような画期的な商品も、最初は「服に扇風機をつけるなんてバカげている」と思われたかもしれません。この4ステップは、意図的に思考の枠を外し、「どうすればできるか?」という視点に強制的に切り替えるためのフレームワークです。一見できそうにないことでも「どうやったらできるか?」を考えることで、誰もやっていない画期的な解決策が見つかるのです。

アイデア発散の鍵は「質より量」——ブレーンストーミングの活用

ネガポジ変換などでアイデアの種を見つけたら、次はそのアイデアを大きく膨らませる「発散」のフェーズに入ります。ここで重要なのは、最初から完璧なアイデアを目指すのではなく、とにかく多くのアイデアを出すこと、つまり「質より量」です。そのために非常に有効な手法がブレーンストーミングです。

チームでアイデアを出す際に、効果を最大化するための4つの基本ルールがあります。

【ブレーンストーミングの4原則】

- 他人の発言を否定しない(批判厳禁)

斬新なアイデアは、自由で安全な場から生まれます。どんな意見もまずは受け入れましょう。批判的な雰囲気は、参加者を萎縮させてしまいます。- 自由奔放な発言を歓迎する(自由奔放)

「こんなこと言ったら笑われるかも…」といった心配は不要です。「常識」や「実現可能性」の枠を一旦取り払い、夢物語のようなアイデアも歓迎しましょう。- 質より量を求める(質より量)

目標は、洗練された一つの答えではなく、たくさんの選択肢です。まずはアイデアを大量に出し、その中から光る原石を見つけ出すという意識で臨みましょう。- 他人のアイデアに便乗する(結合改善)

優れたアイデアは、既存のアイデアの新しい組み合わせから生まれることがよくあります。人の意見に自分のアイデアを付け加え、発展させていくことを積極的に行いましょう。

収束の基準は「顧客の課題解決」

たくさんのアイデアを発散させたら、次はそれらを評価し、絞り込んでいく「収束」のフェーズに移ります。ここでの唯一絶対の基準は「そのアイデアは、顧客の課題解決に本当につながるか?」です。

ここで陥りがちなのが、「あれもこれも」と機能を詰め込んでしまう「全部盛り」の罠です。

全部盛りの価値・解決策

結果:顧客に使われず・喜ばれない(価値が低い)機能が増える。

代償:開発・運用費用が膨らみ、ビジネスを圧迫する。

目指すべきは、顧客の課題解決に直結する、研ぎ澄まされた解決策です。

課題解決に直結する価値・解決策

結果:顧客に使われ、喜ばれる(課題を解決する)核となる価値・機能が提供できる。

代償:開発・運用費用が抑えられ、スピーディな事業展開が可能になる。

全てのアイデアを盛り込むのではなく、顧客の最も深い課題を解決するアイデアはどれか、という視点で優先順位をつけ、磨き上げていくことが成功の鍵となります。

アイデアを磨き込む「ソリューションインタビュー」実践ガイド

アイデアの種が生まれたら、次はその仮説が顧客に受け入れられるかを検証するソリューションインタビューを実施します。

ソリューションインタビューの目的:顧客の課題解決仮説を検証する

ソリューションインタビューの目的は、機能の要件定義をする「最適化」ではなく、「顧客の課題解決に対してのソリューション仮説を検証すること」に尽きます。この段階では、まだプロダクトを作る必要はありません。あくまでアイデアレベルの仮説を顧客にぶつけ、フィードバックをもらうことが重要です。

インタビューで本音を引き出す質問術:「ドラえもんの道具」で聞く

顧客から固定観念に縛られない本音を引き出すために、以下のようなオープンクエスチョンが非常に有効です。

【ソリューションインタビューの質問例】

- 仮にドラえもんがなんでも道具を出してくれるとしたら、あなたの課題を解決するためにどんなものがほしいですか?

- その道具に必ず含まれるべき機能・要素はなんだと思いますか?

- そのような道具に一番近いソリューションや代替案はありますか?

- その代替案の良い点と不足している点はなんですか?

- その道具を使えるとどのぐらいの時間や労力などのリソースを削減でますか?

- その道具に対してであれば、いくらぐらい支払っても良いと思いますか?

- ここまでできたら感動するレベルだ、そう思えるプロダクトのイメージはありますか?

これらの質問を通じて、顧客が抱いている理想の解決策のイメージや、価値を感じるポイントを探っていきます。

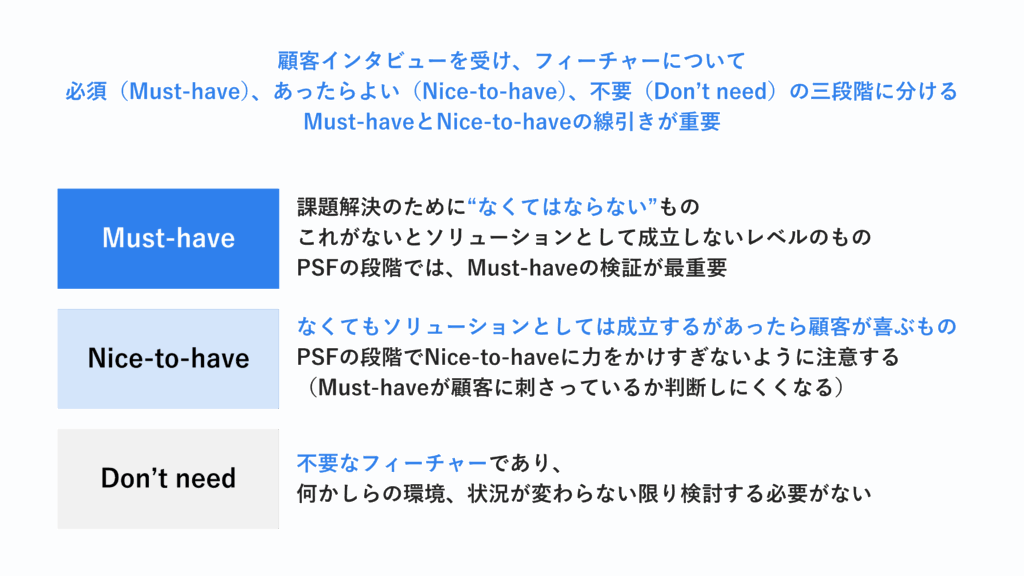

Must-haveはどれ?フィーチャーの優先順位を見極める3つの分類

顧客インタビューの結果を受け、ソリューションを構成する機能(フィーチャー)を以下の3つに分類します。

- Must-have(必須): 課題解決のために“なくてはならない”もの。これがないとソリューションとして成立しないレベルの機能です。PSFの段階では、このMust-haveの検証が最重要です。

- Nice-to-have(あったらよい): なくても成立するが、あったら顧客がより喜ぶもの。この段階でNice-to-haveに力を入れすぎると、本当にMust-haveが刺さっているのかが分かりにくくなるため注意が必要です。

- Don’t need(不要): 現状では不要な機能です。

【講師の視点】

「不要」と判断した機能については、「どういう状況・環境変化があったらこれを再検討するのか」を議事録に残しておくことを推奨します。担当者が変わった際などに、同じ議論を繰り返す無駄を防ぐことができます。

30秒で価値を伝える「エレベーターピッチ」の作り方

ソリューションの輪郭が見えてきたら、その価値を短時間で魅力的に伝えるエレベーターピッチを作成します。

なぜエレベーターピッチが必要なのか?3つの理由

エレベーターピッチとは、エレベーターに乗っている30秒程度の短い時間で、事業の魅力を伝える手法です。

これを作成することで、以下の3つのメリットがあります。

- 自分たちがやろうとしていることが明確になる: チーム内で「誰のために、何を、なぜやるのか」という事業の核を再確認し、意識を統一できます。

- チームの意識を顧客に向けることができる: フォーマットを埋める過程で、本質的な問いを繰り返すことになり、顧客目線で真剣にプロダクトを考えるきっかけになります。

- 商品・サービスの核心を捉えることができる: 事業の核心を短い言葉で整理することで、メンバー間の認識のズレを防ぎます。

【フォーマット付】すぐに使えるエレベーターピッチの書き方と例文

以下のフォーマットに沿って作成することで、誰でも簡単に説得力のあるエレベーターピッチが作れます。

我々は [対象顧客] の抱えている [ニーズ / 課題] を満たしたり、解決したい。

[プロダクト名] というプロダクトは、

[重要な利点、対価に見合う説得力のある理由] を顧客に提供することができる。

このプロダクトは [代替手段の最有力] とは違い、 [差別化の決定的な特徴] が備わっている。

アナロジー : ”我々は、[XXX業界の〇〇]である”

【例文:QBハウスのエレベータピッチ】

我々は 忙しくても清潔感を保ちたい “コスパ時短” 層 の抱えている

予約なし・短時間・低価格で整髪を済ませたい というニーズを満たしたり、解決したい。

QBハウス というプロダクトは、

駅ナカ、手ぶら、10分、定額1200円カットという価値を顧客に提供することができる。

このプロダクトは 一般的な美容室・理髪店とは違い、

カットに特化した標準化オペレーションで”10分品質保証が備わっている。

アナロジー : ”我々は、理美容業界のマクドナルドである”

【補足】アナロジー思考でピッチを磨き上げる

エレベーターピッチのフォーマットにある「アナロジー:”我々は、[XXX業界の〇〇]である”」の部分は、単なるおまけではありません。特に、まだ世にない新しいサービスや、難解な技術を扱う場合、その価値を直感的に伝えるための強力な武器となります。

アナロジーとは、伝えたい物事を、相手が既によく知っている別の物事になぞらえて説明する手法です。「我々は、理美容業界のマクドナルドである」と言われれば、多くの人はそのビジネスモデルの核心を瞬時に理解できるでしょう。

ここでは、あなたのエレベーターピッチを劇的に進化させる「アナロジー」の作り方と使い方を、具体的なステップと注意点を交えながら解説します。

なぜアナロジーは強力なのか?3つの絶大な効果

アナロジーは、単なる「たとえ話」ではありません。聞き手の脳に直接働きかけ、理解と共感を瞬時に引き出す、計算されたコミュニケーション技術です。その主な効果は3つあります。

- 理解が驚くほど速くなる

専門用語を並べる必要はありません。聞き手がすでに持っている知識の引き出しに、あなたの新しいアイデアをそっと収めるようなものです。これにより、複雑な概念もスムーズに腹落ちさせることができます。 - 記憶に深く刻まれる

人は、具体的なイメージが湧く話を記憶しやすい性質があります。アナロジーは聞き手の頭の中に鮮やかな映像を描き出し、単なる説明よりもずっと強く印象に残ります。 - 説得力が増す

誰もが知る成功事例や、身近で馴染みのある仕組みと結びつけることで、「なるほど、そういうことか」という深い納得感が生まれます。これにより、あなたのアイデアに対する信頼性と期待感を高めることができます。

3ステップで完成!人を惹きつけるアナロジーの作り方

優れたアナロジーは、センスやひらめきだけで生まれるものではありません。以下の3つのステップを踏むことで、誰でも効果的なアナロジーを戦略的に作り出すことができます。

まず、自社が提供する本質的な価値は何か、一言で言えるまで徹底的に削ぎ落とします。それは「便利な機能」のリストではありません。「顧客のどんな体験を変えるのか?」という根源的な問いの答えです。

次に、その核心的な価値と共通する構造を持つものを、聞き手がよく知る世界(有名な企業、日常的な体験、社会的な仕組みなど)から探します。ポイントは、表面的な機能ではなく、「関係性」や「構造」が似ているものを見つけることです。

最後に、「我々は、〇〇業界の△△である」というように、誰にでもわかる短い言葉で断定的に言い切ります。このシンプルさが、相手の脳にあなたの事業を瞬時にインプットする鍵となります。

使う前に知っておきたい、アナロジーの「落とし穴」

アナロジーは強力な武器ですが、使い方を誤ると諸刃の剣にもなります。以下の点に注意し、誤解や反感を招かないようにしましょう。

- 過度な単純化に注意する

アナロジーは、あえて細部を削ぎ落として本質を伝える手法です。しかし、ビジネスの重要な複雑さを無視しすぎると、かえって大きな誤解を招くリスクがあります。 - 不適切な比喩は避ける

聞き手に不快感を与えたり、ネガティブな印象を抱かせたりするような例えは絶対に避けましょう。特に、文化や世代、業界が異なる相手に使う場合は、その比喩がどう受け取られるかを慎重に検討する必要があります。 - 誤読の余地を潰しておく

「そのアナロジーは、他にこんな解釈もできてしまわないか?」という視点で、意図しない伝わり方をしないか事前にチェックしましょう。

【実践チェックリスト】あなたのアナロジーは機能するか?

エレベーターピッチで使う前に、あなたが作ったアナロジーが本当に機能するか、以下のリストで最終確認しましょう。

- アナロジーは、機能の羅列ではなく“体験の核心”を言い換えているか?

- その例えは、聞き手が確実に知っているものか?(業界や世代による知識差に注意)

- スライドの見出しにもそのまま使えるほど、一文で短く言い切れるか?

このチェックリストを参考に、あなたの事業を一言で語る、最高の「キラーフレーズ」を考えてみましょう。

仮説を形にする「プロトタイプ」と「プロダクトインタビュー」

エレベーターピッチで事業の核心が固まったら、次はその仮説を具体化するプロトタイプを作成し、プロダクトインタビューで検証します。

プロトタイプ、MVP(Minimum Viable Product)とは何か?

プロトタイプとは、完成イメージを掴むための試作品です。この段階で目指すべきは、MVP(Minimum Viable Product)、すなわち「顧客の課題を解決できる、実用上の最小限の機能を持つ製品」です。

いきなり完璧な製品を作るのではなく、MVPを顧客に提供し、低コストかつ高速に「この解決策は価値があるか」を検証することが鍵となります。

【実践で役立つ工夫】パワポ1枚でOK!「チラシ」から始める超高速プロトタイピング

【講師の視点】

Webサービスであればプロトタイプツールを使うこともできますが、それなりに手間と時間がかかります。物理的な製品であれば、なおさら試作品の作成は困難です。

そこでおすすめなのが、プロダクトがない状態で、PowerPointで簡単な提案書やチラシを作成し、それを持って顧客に提案してみるという検証方法です。チラシであれば1日もあれば作成でき、プロダクト開発のコストをかけずに、自分たちが考えていることを顧客にぶつけて具体的なフィードバックをもらうことができます。

プロダクトインタビューの進め方と質問項目

プロトタイプ(またはチラシ)が完成したら、プロダクトインタビューを実施します。目的は、「このソリューションが本当に課題解決につながるか」「顧客が欲しがってくれるか」を確認することです。

【プロダクトインタビューの質問例】

- このソリューション提案は、あなたの課題解決に繋がりそうだと感じますか?

- このソリューションを実際に利用したいと思いますか?

- 利用したい理由のうち特に重要なポイント・機能は何でしょうか?

- これがないと使わない、という必須の機能(Must-have)はありますか?

- 利用したくない理由があるとしたら、どんな理由でしょうか?

- 「これが必要なら使わない」という機能、要素、条件はありますか?

- このソリューションを利用するにあたって、つまずきそうなポイントはありますか?

- このソリューションを導入する際に、必要になるコストはありますか?

(新しい備品、従業員トレーニングなど)

【研修でよく出る質問】インタビュー中に営業しても良いですか?

【講師の視点】

ソリューションインタビューやプロダクトインタビューの場で、営業活動を行うべきか、という質問はよく出ます。

結論から言うとケースバイケースですが、基本的なスタンスとしては「学びに行く」姿勢が重要です。特に、まだソリューションの仮説が固まっていない段階で売り込み色が強くなると、顧客は本音を話してくれなくなります。

ただし、仮説の確度が高く、「これしかない」という自信がある場合は、あえて営業レベルで提案してみるのも一つの手です。それによって、顧客が本当にお金を払ってでも使いたいのか、その本気度を測ることができます。重要なのは、インタビューの目的に応じて、スタンスを使い分けることです。

Problem Solution Fit(PSF)の完了と次なるステップ

これら一連の検証プロセスを通じて、「顧客の課題に対して適切なソリューションが提供できている」という確信が得られれば、PSF(Problem Solution Fit)の完了となります。

PSF達成を判断する4つの終了条件

PSFが完了したと判断できるのは、以下の4つの条件が満たされたときです。

- 顧客がソリューションを利用する理由を明確に言語化できるか?(提供する価値を説明できるか)

- ソリューション仮説の磨き込みや顧客インタビューを通じて、顧客が持つ課題の理解がさらに深まったか?

- 課題を解決できる必要最小限の機能(Must-have)を持つソリューションを洗い出せているか?

- 顧客が期待する体験全体(予期的、一時的、エピソード的、累積的UX)を言語化できているか?

PSF段階で忘れてはならない注意点

PSFが完了しても、まだ事業の成功が保証されたわけではありません。この段階では、以下の2つの点を理解しておく必要があります。

- 検証はまだ定性的なものに過ぎない: 実際のプロダクトがないため、顧客インタビューによる定性的な検証しかできていません。

- ビジネスモデルは未検証: 収益性やビジネスモデル全体の検証はまだできていません。

PSFは、あくまで「プロダクトがこういうものであれば、顧客の課題を解決できるだろう」という確信を得る段階です。この確信を持って、次のPMF(Product-Market Fit)のフェーズへと進んでいくのです。

まとめ:顧客の課題解決と価値提供から事業を成長させる

本記事では、新規事業開発における最重要フェーズの一つであるProblem Solution Fit(PSF)について、その位置付けから具体的な達成プロセスまでを網羅的に解説しました。

- PSFとは、CPFで特定した質の高い顧客課題に対し、「この解決策で良いのか」を検証するフェーズです。成功の鍵は機能の「最適化」ではなく、仮説の「検証」にあります。

- 価値提案(What)と解決策(How)を区別し、顧客にとってのポジティブな変化をまず定義することが重要です。また、ジョブ理論の視点から、顧客が本当に「片付けたい用事」は何かを深く理解する必要があります。

- アイデアの出し方では、ダブルダイヤモンド思考をベースに、「問題設定→ネガ出し→ネガポジ変換→問いかけ」という4ステップを踏むことで、常識の枠を超えた発想が可能になります。

- ソリューションインタビューでは、「ドラえもんの道具」のようなオープンな質問で顧客の理想像を探り、プロダクトインタビューではMVP(最小限の機能を持つ製品)やチラシを用いて仮説を具体的に検証します。

- エレベーターピッチを作成することで、チーム内の認識を統一し、事業の核心を30秒で伝えられるようにします。

- 一連の検証を経て、4つの終了条件を満たしたときにPSFは完了となり、次のPMFフェーズへと進むことができます。

新規事業開発とは、「仮説→検証→学習」のサイクルを高速で回し、顧客と共に正解を創り上げていくプロセスです。この記事を読み終えたあなたの次なる一歩は、チームメンバーと共に、本記事で紹介したソリューションのアイデア出しに着手し、顧客インタビューを通じて仮説を検証していくことです。

完璧な答えは必要ありません。まずは仮説を作り、それを顧客にぶつける検証の旅に出ることこそが、成功への最短ルートとなるでしょう。

FAQ(よくある質問)

Q1. 解決策のアイデア出しのコツは?

A1. アイデア出しには、ダブルダイヤモンド思考に基づいた4つのステップが有効です。特に重要なのは、まず「〜したいのに、できていない」という具体的な課題を設定し、次に「できない理由」を無責任に列挙する「ネガ出し」、そしてそれをポジティブな言葉に変換する「ネガポジ変換」です。最終的に、ポジティブ変換された言葉から「どうすればできる?」と問いかけることで、常識の枠にとらわれない新商品アイデアを「ジャンプさせる」ことが可能になります。「ちょっとバカになるぐらい」の自由な発想を歓迎し、質より量を意識して発散しましょう。

Q2. ソリューションインタビューで特に注意すべき点は?

A2. ソリューションインタビューの目的は、ソリューションの仮説を「最適化」することではなく、「検証」することです。そのため、顧客に一方的にプロダクトやソリューションを売り込むような「営業活動」になってしまわないよう注意が必要です。顧客から本音のフィードバックを引き出すためには、「顧客の弟子になるつもり」で学びの姿勢で臨み、「もしドラえもんがいたらどんな道具が欲しいか?」のようなオープンな質問で、顧客の理想の解決策を具体的に聞き出すことが効果的です。

Q3. プロダクトインタビューの目的は?

A3. プロダクトインタビューの目的は、作成したプロトタイプやMVPが、顧客の課題を実際に解決できるか、そして顧客に利用したいと思ってもらえるかを検証することです。具体的には、ソリューションが課題解決につながりそうか、Must-haveなフィーチャーは抑えられているか、顧客体験全体を通して重視される機能や、利用を阻むつまずきそうなポイントはないかなどを確認します。「今すぐこれがほしい」という顧客の強い反応を引き出すことが、成功の重要なシグナルとなります。

Q4. MVP(Minimum Viable Product)とは何か?

A4. MVP(Minimum Viable Product)とは、課題を解決できる「実用上の最小限のプロダクト」、または機能や要素のことです。プロトタイプが単なる試作品であるのに対し、MVPは実際に顧客に価値提案を検証できる最低限の機能を備えたプロダクトを指します。いきなり完璧な製品を作るのではなく、MVPを顧客に提示し、フィードバックを得ることで、低コストかつ高速に「この解決策は価値があるか」を検証することが鍵となります。

Q5. PSF(Problem Solution Fit)完了の判断基準は?

A5. PSF完了の条件は、以下の4つが満たされていることです。(1) 顧客がソリューションを利用する理由を明確に言語化できること。(2) 顧客インタビューを通じて、顧客が持つ課題の理解がさらに深まったこと。(3) 課題を解決できる必要最小限の機能(Must-have)を持つソリューションを洗い出せていること。(4) 顧客が期待する顧客体験全体を言語化できていること。この段階では、定性的な顧客インタビューによる検証が主となり、収益性やビジネスモデル全体の検証はまだできないことに注意が必要です。

Q6. BtoBとBtoCで、価値提案の考え方に違いはありますか?

A6. 基本的な考え方は同じですが、BtoBでは考慮すべき点が増えます。BtoCが個人の感情や欲求を直接のターゲットにするのに対し、BtoBでは「企業(組織)」の課題解決が主目的となります。そのため、ROI(投資対効果)や業務効率化といった合理的な「機能的価値」が重視される傾向があります。しかし、決裁者とエンドユーザーでは求める価値が異なり、個人の評価やキャリア、安心感といった「情緒的価値」や「体験価値」も購買決定に大きく影響します。関係者それぞれの価値を設計する多面的な視点が不可欠です。

Q7. 顧客インタビューがうまくできません。何かコツはありますか?

A7. 最も重要なコツは「仮説を検証しに行く」のではなく「学びに行く」という姿勢です。自社の製品を売り込もうとしたり、顧客に同意を求めたりするのではなく、「顧客の専門家」である相手から教えを乞う「弟子」になりきってください。未来の行動(「もしあったら使いますか?」)ではなく、過去の事実(「〇〇で困った時、どうしましたか?」)を聞くこと、そして「なぜ?」を繰り返して深掘りすることが、顧客の本音を引き出す鍵となります。

関連記事

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。