「市場機会を発見したものの、

『誰に、どんな価値を、どう伝えるべきか』という具体的な戦略が描けない」

もしあなたが、事業開発の進め方でこのような壁に直面しているなら、この記事はまさにそのための実践的なガイドです。

前回の記事「【事業開発の進め方 Part1】市場機会の発見|PEST・3C・SWOT分析で「どこで戦うか」を見極める」では、各種フレームワークを通じて自社が有利に戦える市場機会とマーケティング課題を特定する方法を解説しました。これで、あなたの事業の「戦場」は明確になったはずです。

マーケティング戦略策定の総合ガイド記事「【事業開発の進め方】PSFの次に見据えるべきマーケティング戦略策定ロードマップ:PMFへの最短経路」でもお伝えした通り、PSF(Problem Solution Fit)達成後、真のPMF(Product Market Fit)へと向かう最短経路は、このタイミングでの徹底的なマーケティング戦略策定にあります。戦略を立てずにプロダクト開発を進めることは、地図を持たずに未踏の地へ旅立つようなもの。無駄な時間とコストを費やすリスクが格段に高まります。

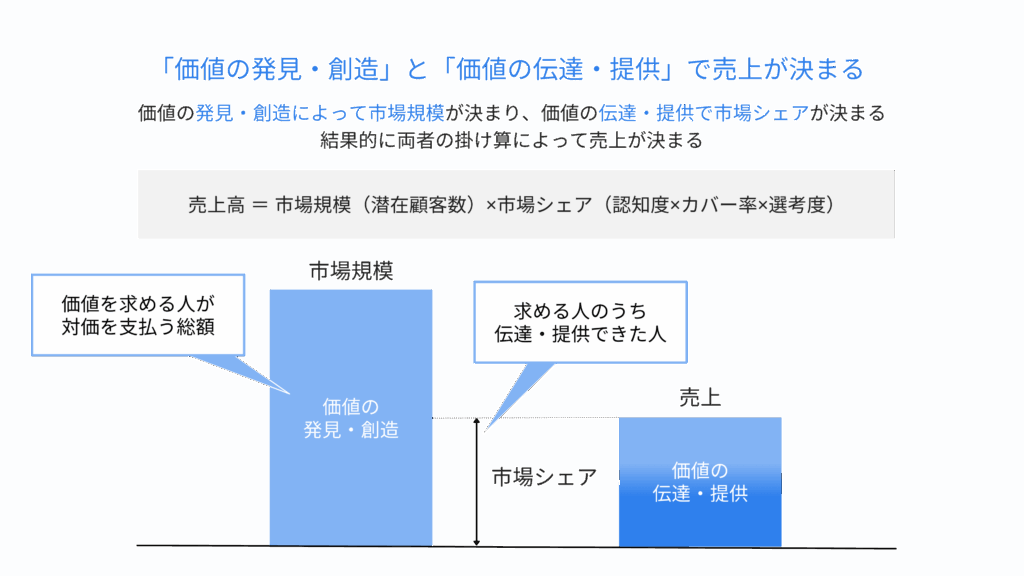

マーケティング戦略策定は、「市場機会の発見」「価値の発見・創造」「価値の伝達・提供」の3フェーズで構成されます。本記事は、その中でも核となる「価値の発見・創造」フェーズに焦点を当て、マーケティングのSTP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)を深く掘り下げていきます。

このフェーズを通じて、あなたの事業が「誰に、何者として選ばれるか」という独自の提供価値(ユニークバリュープロポジション)を明確にし、PMF達成への強固な土台を築き上げます。

この記事を読み終える頃には、あなたは事業開発の進め方の全体像の中で、価値の発見・創造フェーズの位置づけ、STPの内容と実施手順、そして結果として何を明らかにすべきかを明確に理解できる状態になることをお約束します。

なぜ今、STPに取り組むのか?「作る前に勝ち方を決める」重要性

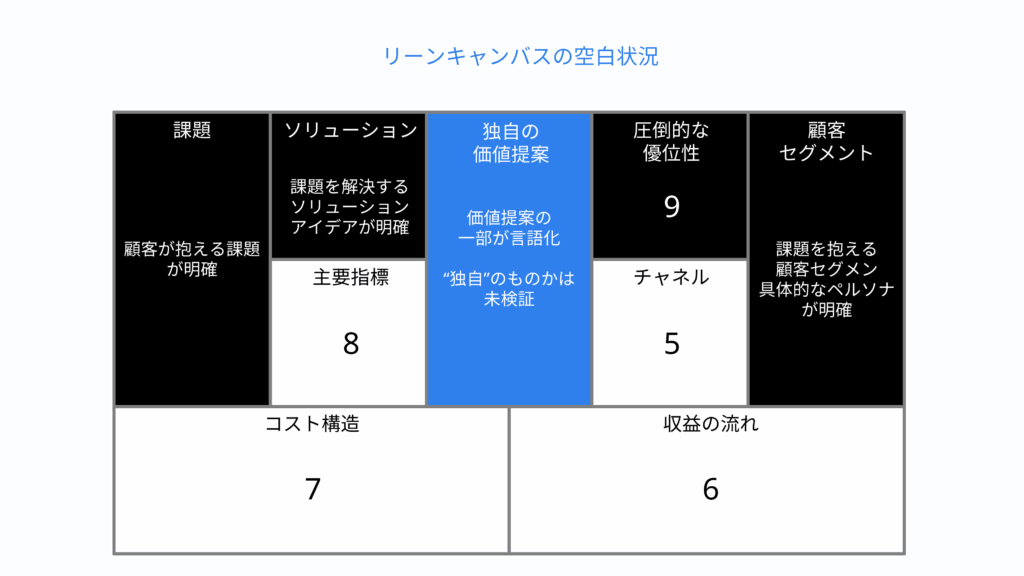

PSFを達成し、「顧客の課題と、それに対するソリューションの仮説が正しい」という確信を得たとしても、リーンキャンバスにはまだ「独自の価値提案」「チャネル」「収益の流れ」「コスト構造」「主要指標」などの重要な「空白」が残っています。この空白を埋めることこそが、PMFへとつながる具体的なマーケティング戦略策定の主な目的です。

前回の「市場機会の発見」フェーズで「どこで戦うか」を絞り込んだ後、この「価値の発見・創造」フェーズでは、「誰に、何者として選ばれるか」を言語化するプロセスに入ります。

事業の売上は「市場規模 × 市場シェア」で決まりますが、この「価値の発見・創造」フェーズでSTPを明確にすることは、顧客に選ばれる「選好度」に直接影響を与え、市場シェア獲得の土台を築くことに他なりません。

STP分析とは?「市場を分け、戦場を選び、独自の立ち位置を築く」フレームワーク

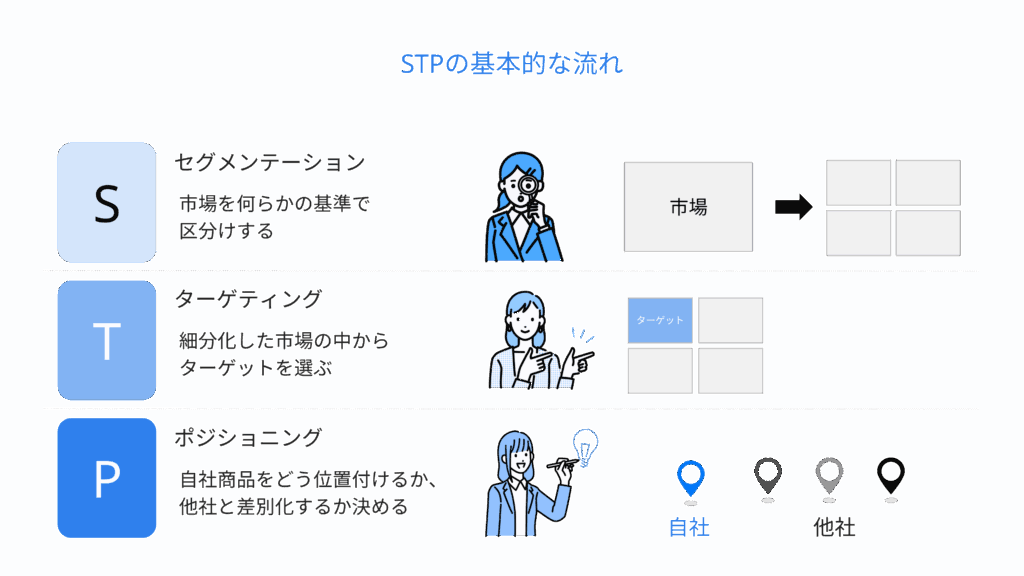

STP分析は、事業開発の進め方において、市場でどのように戦うかを明確にするための基本的なフレームワークです。S、T、Pの3つの頭文字から構成されます。

- S: Segmentation(セグメンテーション):市場を何らかの基準で区分け(分割)すること。

- T: Targeting(ターゲティング):細分化した市場の中から、自社が狙うべき「戦場」を選ぶこと。

- P: Positioning(ポジショニング):選んだターゲットに対し、自社の商品・サービスをどう位置づけ、他社と差別化して覚えてもらうかを決めること。

この3つのプロセスは相互に密接に関連しており、S→T→Pの順序で体系的に進めることが、効果的なマーケティングSTP戦略策定の鍵です。セグメンテーションはターゲティングのためのツールであり、ターゲティングでどのセグメントを選ぶかを意思決定し、その上でポジショニングによって独自の提供価値を明確化します。

セグメンテーション(Segmentation):市場を「同質なニーズを持つ小集団」に分ける

市場には多様なニーズを持つ顧客が存在し、そのニーズは決して均一ではありません。例えば、乗用車市場の中にも、高級セダンを求める顧客と軽自動車を求める顧客では、その特性や求める価値が大きく異なります。

セグメンテーションとは、このように不特定多数の顧客を、「同質なニーズを持つ集団」として見なせる小集団に分けるプロセスです。

なぜセグメンテーションが必要なのか? 顧客の価値観やニーズが多様化した現代において、顧客を絞らなければ、提供すべき価値を明確に定めることができないためです。広い市場全体に向けて画一的なアプローチをしても、誰の心にも響かない結果になりがちです。

ニーズとインサイトの深い理解が差別化の鍵

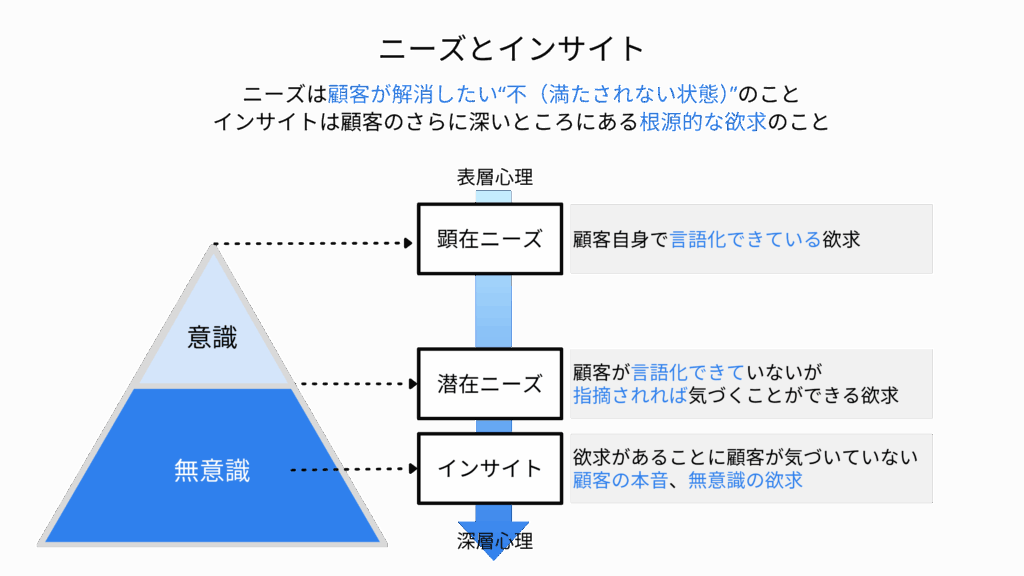

顧客のニーズは、顕在ニーズ、潜在ニーズ、そしてインサイトの3つの階層に分けられます。

- 顕在ニーズは、顧客自身が明確に言語化できる欲求です。目に見えて分かりやすいため、多くの競合商品が存在します。

- 潜在ニーズは、顧客が自覚していないものの、指摘されれば「確かにそうだ」と気づくことができる欲求です。

- インサイトは、顧客自身がその欲求の存在にすら気づいていない、無意識レベルの根源的な欲求を指します。これは顧客の本音であり、他社にはない新たな展開につながるのは、このインサイトの特定です。

現代の飽和した市場では、顕在ニーズや潜在ニーズに対応するだけでは競合との差別化は困難です。

【現場のインサイト:アルバイト探しの学生】

あるユーザーテストで、アルバイトを探す学生は「時給1,000円以上、大阪梅田駅、飲食・フード」という顕在ニーズを語りました。しかし、実際に求人サイトを操作する様子を観察すると、彼は時給での絞り込みを使わず(1,000円未満の求人も見る)、一番最初に見るのは写真(雰囲気を見たい)で、原稿はキャッチコピーを一番重視している(雰囲気を知りたい)という行動をとりました。さらに、条件に合う求人が見つかっても探し続ける傾向がありました。

対話を重ねていくと、彼の潜在ニーズとして「時給は目安であり、少し安くても雰囲気が良い方がいい」と考えていることが明らかになりました。

そして、本人が意識していなかったインサイトとして「嫌な人、変な人がいるなら働きたくない(ノックアウトファクター)」「『探し切った中で選んだ』という自分の中での納得感がないと応募しない」「最適な一つの求人を提案されるよりも、『複数の求人から選ぶ』という行為自体が必要」という深い欲求が隠されていました。

この事例は、表層に出ているニーズだけを見ていては、顧客の本当の思いを見誤る典型的な例です。顧客が言っている言葉がそのまま条件ではないことに気づくことが、独自の提供価値を生み出す第一歩となるのです。

効果的なセグメンテーションの切り口

BtoC(消費者向け)ビジネスでは、主に以下の4つの変数で市場を細分化します。情報の取りやすさとマーケティングにおける有用度はトレードオフの関係にあることを意識しましょう。

- 地理的変数(ジオグラフィック):国、地域、都市、人口密度など。(情報取得:易 / 有用度:低)

- 人口統計的変数(デモグラフィック):性別、年齢、職業、所得など。(情報取得:易 / 有用度:低)

- 心理的変数(サイコグラフィック):ライフスタイル、価値観、ベネフィットなど。(情報取得:難 / 有用度:高)

- 行動変数:購買頻度、使用機会、ロイヤルティなど。(情報取得:難 / 有用度:高)

【現場でよくある失敗例】デモグラフィック変数だけで満足してしまう

最もやってしまいがちなのが、「20代、女性」といったデモグラフィック変数だけでセグメントを切ってしまうことです。同じ20代女性でも、20歳の女子大生、29歳の独身外資系会社員、25歳の既婚専業主婦では、ライフスタイルや価値観、ニーズが大きく異なります。これでは同質なニーズを持つ「意味のある」セグメンテーションとは言えません。

【実践で役立つ工夫】消費者の属性で考えると発想が広がる

セグメンテーションの軸は、製品属性(例:荷物収容力)で分けるよりも、消費者の属性(例:実用性志向のファミリー)で分ける方が、発想に広がりが出やすい傾向にあります。顧客のニーズをより深く考えるきっかけになります。

BtoB(企業向け)ビジネスでは、これらの変数に加えて、以下のような独自の切り口も考慮します。

- 企業特性:業界、業種、従業員数、売上高など

- ビジネスモデル・商流:事業会社、代理店、ゼネコンなど

- 部署・職種:購買部、情報システム部、人事部など

- 役職・決裁権:利用者の役職や決裁権限など

【BtoBの重要視点】購買に関わる「3人の登場人物」

特にBtoBでは、商品・サービスを直接利用するエンドユーザー、お金を出す購買意思決定者、そして購入に影響を与える口添え人・門番(インフルエンサー)といった「3人の登場人物」が存在することが多く、それぞれの立場とニーズを考慮してセグメントを切る必要があります。

エンドユーザーのことだけを考えていては、購買に繋がらないケースも少なくありません。例えば、現場の担当者が「使いやすい」と評価しても、決裁者である上司が「コストが高い」と判断すれば導入は見送られます。それぞれの登場人物に響く価値提案を考えることが不可欠です。

良いセグメンテーションの5条件

「よいセグメンテーション」とは、以下の5つの条件(5Rs)を満たすものです。

- 測定可能性(Measurable):セグメントの規模や購買力をデータで測定できるか。

- 規模(Substantial):ビジネスとして成立する十分な市場規模や収益性があるか。

- 到達可能性(Accessible):その顧客に製品やマーケティングを届けられるか。

- 差別化可能性(Differentiable):他のセグメントと明確に異なり、異なる反応を示すか。

- 実行可能性(Actionable):効果的な事業戦略を実行し、競争優位を築けるか。

ターゲティング(Targeting):狙うべき「戦場」を「選ぶ」

ターゲティングとは、セグメンテーションで細分化した市場の中から、自社が経営資源を集中し、アプローチすべき「戦場」を「選ぶ」プロセスです。

セグメンテーションはターゲットを決めるためのツールに過ぎず、より重要なのは、どのセグメントをターゲットとするかという意思決定です。

ターゲティングの3つのアプローチ

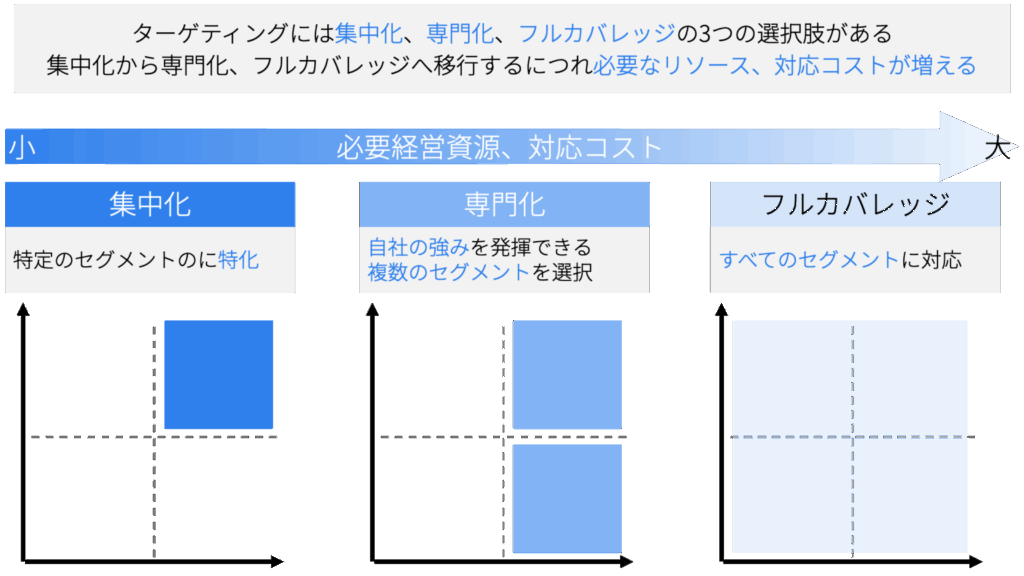

ターゲティングの戦略は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

- 集中化戦略(ニッチ戦略)

特定の一つのセグメントに特化し、そこに全ての経営資源を集中させる戦略です。 - 専門化戦略(選択的専門化)

自社の強みを発揮できる複数のセグメントを選択し、それぞれにアプローチする戦略。 - フルカバレッジ戦略(無差別型マーケティング)

すべてのセグメントを対象とする戦略で、主に大規模な経営資源を持つ大企業向けです。

【講師の視点】

特にスタートアップや大企業内の新規事業のように、リソースが限られている場合は、迷わず「集中化戦略」から始めるべきだとされています。限られた資源を分散させると、中途半端なアプローチしかできず、結局誰にも選ばれないという最悪の結果を招きがちです。

【注意点】市場を不必要に狭めない

ターゲティングの本来の目的は、特定の顧客層に深く刺さる価値を提供することで、その層からの選好度(プレファレンス)を最大化することにあります。決して、他の顧客を排除するために行うのではありません。

【事例:USJの初期の失敗】

開業当初のUSJは「映画専門のテーマパーク」としてターゲットを「映画ファン」に限定していました。その結果、映画にそれほど興味がない大多数の潜在顧客を自ら切り捨てることになり、来場者数が伸び悩みました。これは、事業の投資規模に見合わない、市場規模が小さいセグメントに集中化戦略を適用してしまった典型的な失敗例です。ターゲティングとは、ニッチな市場に引きこもることではなく、自社が提供する価値が最も強く響く顧客層を起点に、市場全体へと影響力を広げていくための戦略なのです。

ポジショニング(Positioning):ターゲットの心に「独自の立ち位置」を築く

ポジショニングは、マーケティングSTPの最終段階であり、ターゲティングで選んだ顧客の頭の中で、自社のブランドや製品をどのように位置づけ、競合と差別化して覚えてもらうかを決めるプロセスです。これは企業としてどの市場で戦うかという「事業ポジショニング」とは異なります。

【最重要】ポジショニングは「事実」ではなく「認識」の戦い

【講師の視点】顧客の頭の中に一番乗りを果たす

売れ行きを左右するのは、「他社製品と比較してより優れた商品であるかどうか」ではなく、「顧客が魅力的な製品だと“認識”しているかどうか」です。自社の視点で最高の品質を追求しても、それが顧客の価値基準とズレていては意味がありません。

ポジショニングの基本は、「〇〇といえばXXX」という状態を顧客の心の中に築くことです。例えば「日本で一番高い山は?」と聞かれれば多くの人が「富士山」と答えますが、「二番目に高い山は?」と聞かれてすぐに「北岳」と答えられる人は少ないでしょう。あるカテゴリで「一番乗り」を果たすと、人々の記憶に強く残るのです。

ポジショニングを決める3つの要素と手順

効果的なポジショニングを決定する際は、以下の3つの要素を総合的に考慮します。

- ターゲット顧客のニーズ:顧客が求めている価値は何か。

- 競合のポジション:競合はどのような立ち位置か。

- 自社の独自の強み(USP):自社ならではの強みは何か。

これらの要素を明確にするために「ポジショニングマップ」の活用が有効です。

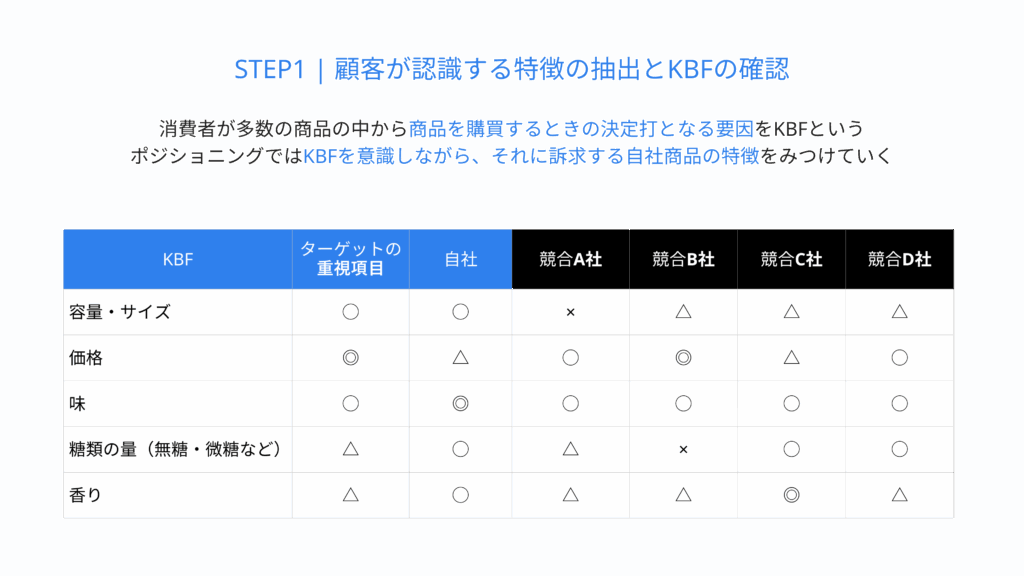

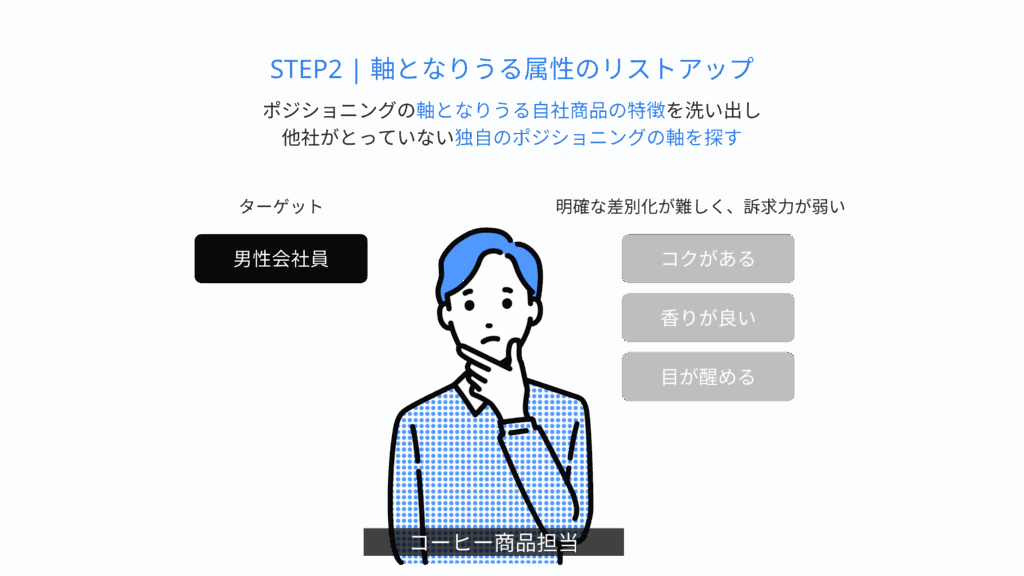

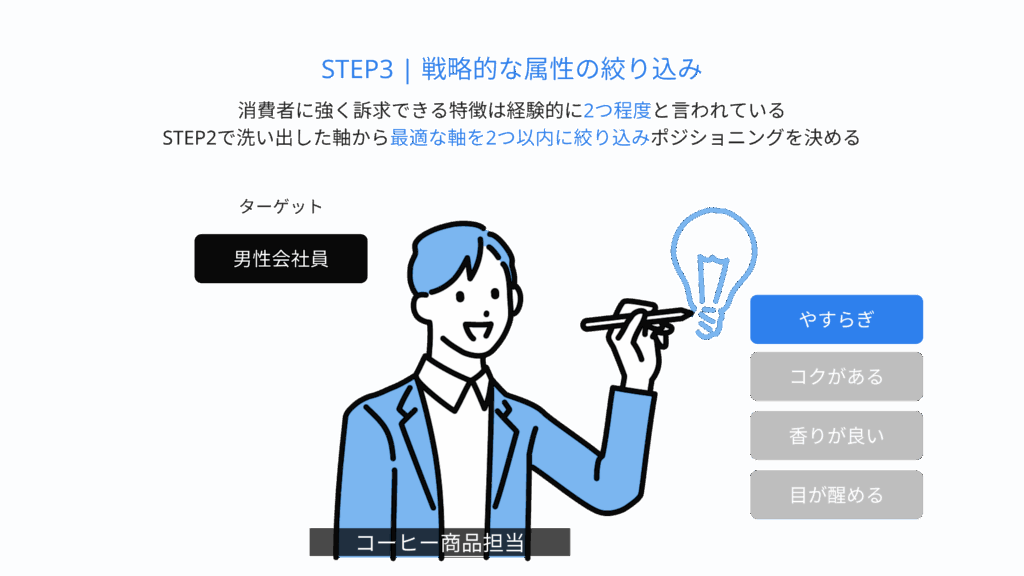

ポジショニングは以下の3つのステップで進められます。

消費者が商品を購入する際の決定打となる要因(価格、品質など)を洗い出します。

KBFを基に、ポジショニングの軸となりうる自社商品の特徴を洗い出します。

消費者に強く訴求できる特徴は2つ程度と言われており、最適な軸を絞り込みます。

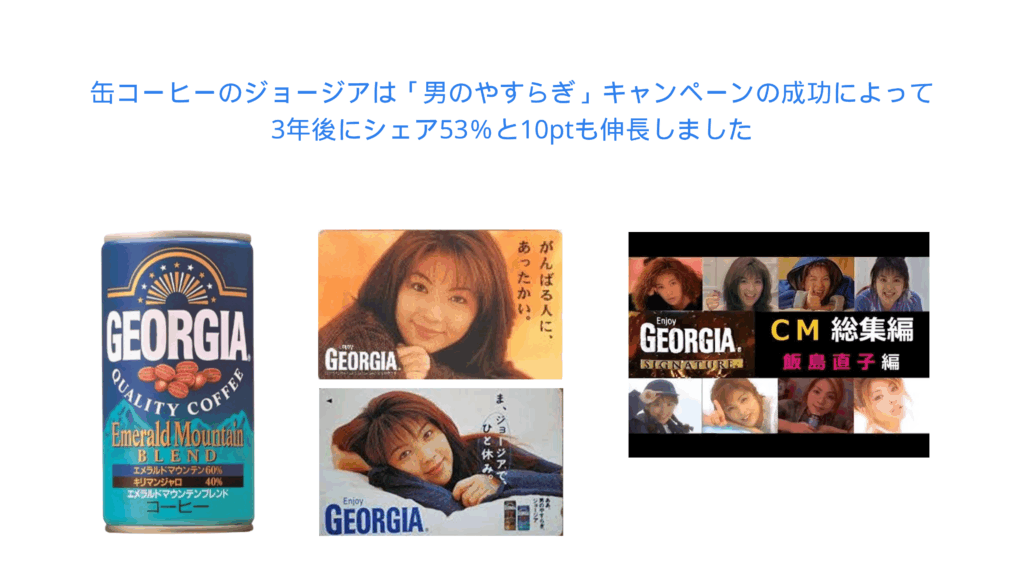

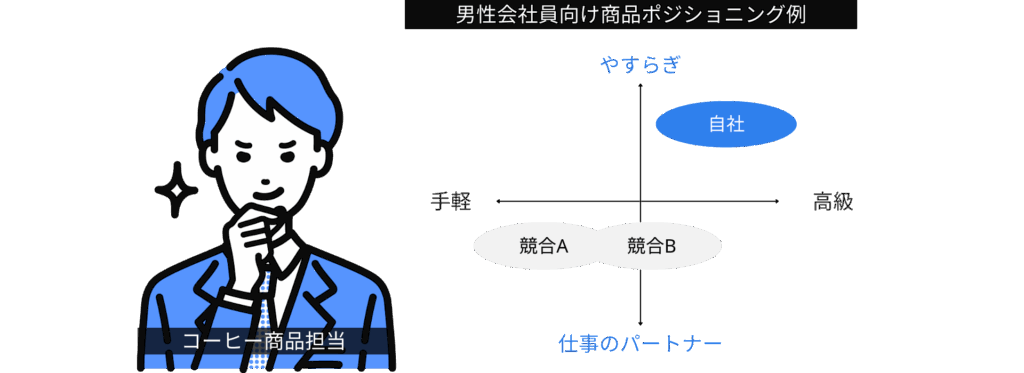

【事例:缶コーヒー「ジョージア」】

かつて缶コーヒー市場は「コク」「香り」といったスペック勝負になりがちでした。そこでジョージアは、ターゲットである男性会社員に対し、「やすらぎ」という全く新しい感情的な価値の軸を打ち出しました。 「手軽⇔高級」と「仕事のパートナー⇔やすらぎ」という軸でポジショニングマップを作成すると、競合が「仕事のパートナー」に集中する中、ジョージアは「やすらぎ」という独自のポジションを築き、大ヒットしました。

【事例の背景】

1994年、バブル崩壊後のリストラが本格化した暗い時代背景の中、「リラックスするために飲む」という調査結果に基づき、「男のやすらぎ」キャンペーンを展開。これが成功し、3年後にはシェアを10ポイントも伸ばし53%を達成しました。

出典 : IT Media –「ジョージア」復活の秘密とは?――コカ・コーラのブランドマーケティング

ポジショニング軸絞り込みの3つの観点

最適なポジショニングの条件は「消費者に共感してもらえる」ことですが、その上で以下の3つの観点を考慮することが重要です。

- 自社商品を他社商品より魅力的だと消費者に認識してもらう。

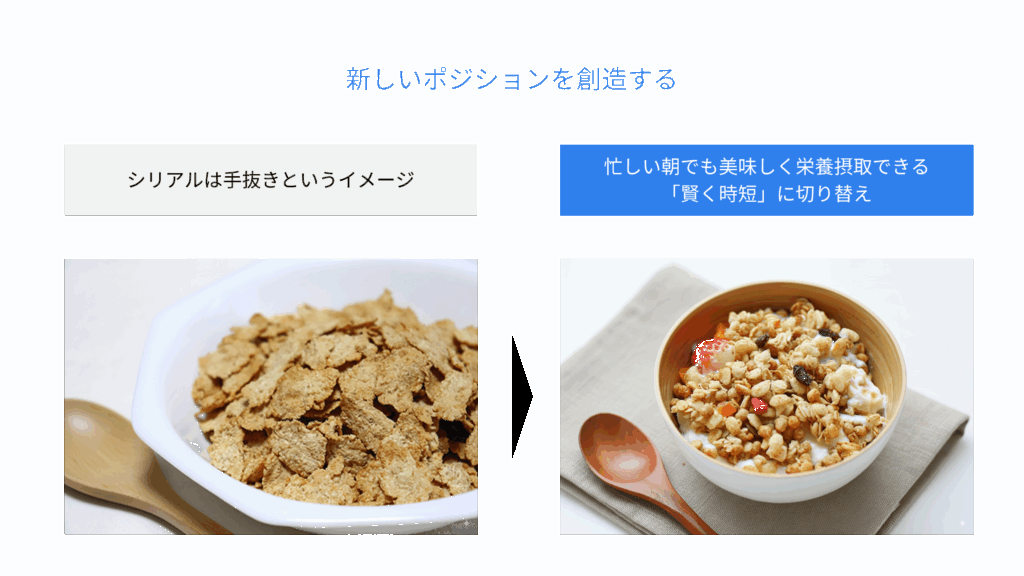

- 新しいポジションを創造する:シリアルの「手抜き」イメージを「賢い時短」に変えたカルビーのフルグラ。

- 競合のポジションを弱める: メガネは視力矯正用という常識を打ち破り、「花粉から目を守る」という独自の提供価値を訴求した「花粉CUTメガネ」で大ヒットしたJINS。これに対し、業界リーダーの眼鏡市場が模倣し、JINSのポジションを弱める動きを見せた事例もあります。

- 競合の追随を防ぐ。

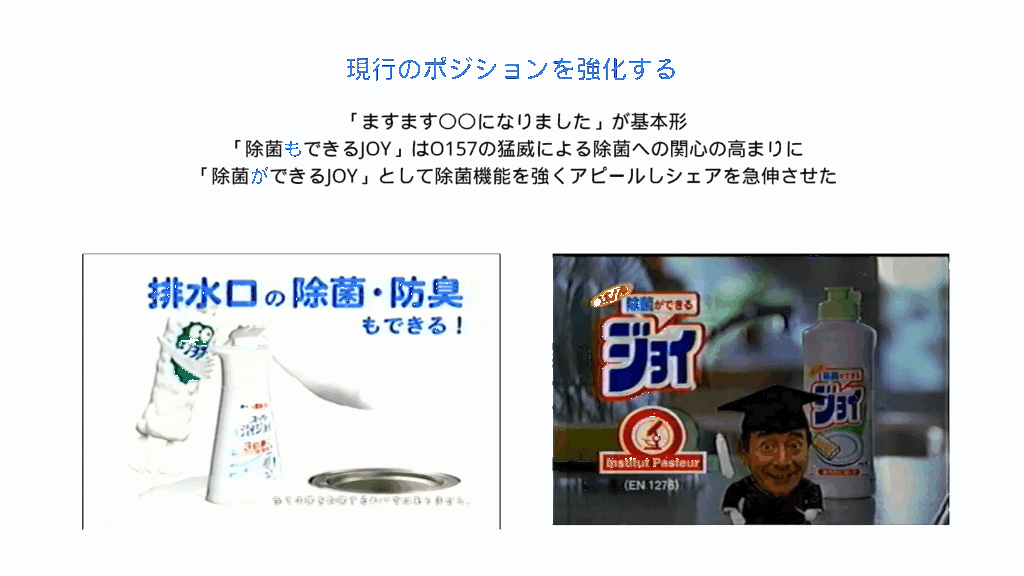

- 現行のポジションを強化する:除菌への関心が高まった際に「除菌ができるJOY」と強くアピールしシェアを伸ばしたP&Gのジョイ。

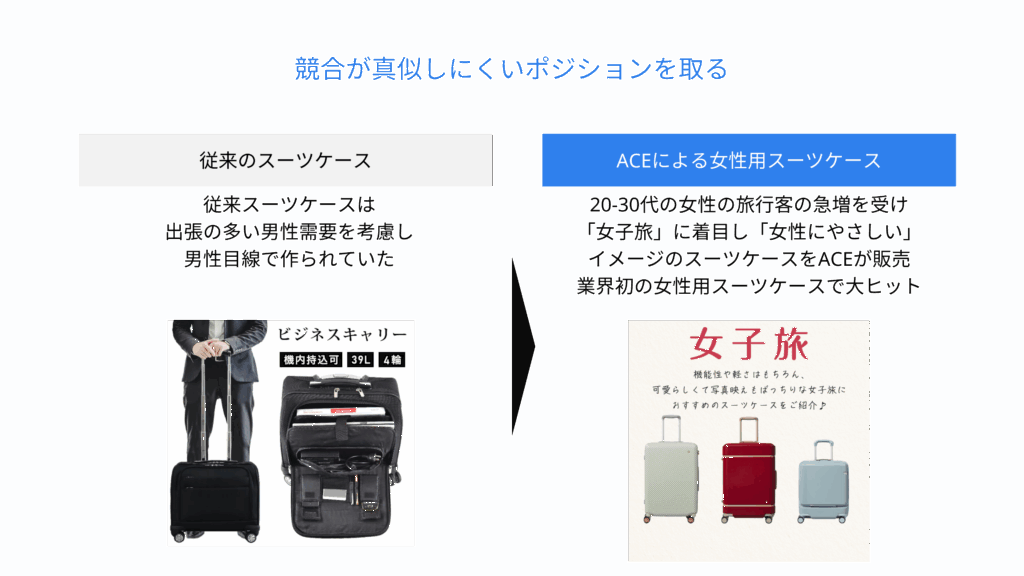

- 競合が真似しにくいポジションを取る:従来のスーツケースが男性目線で作られていた中、「女子旅」に着目し、「女性にやさしい」イメージの女性用スーツケースで業界初のポジションを築いたACE。

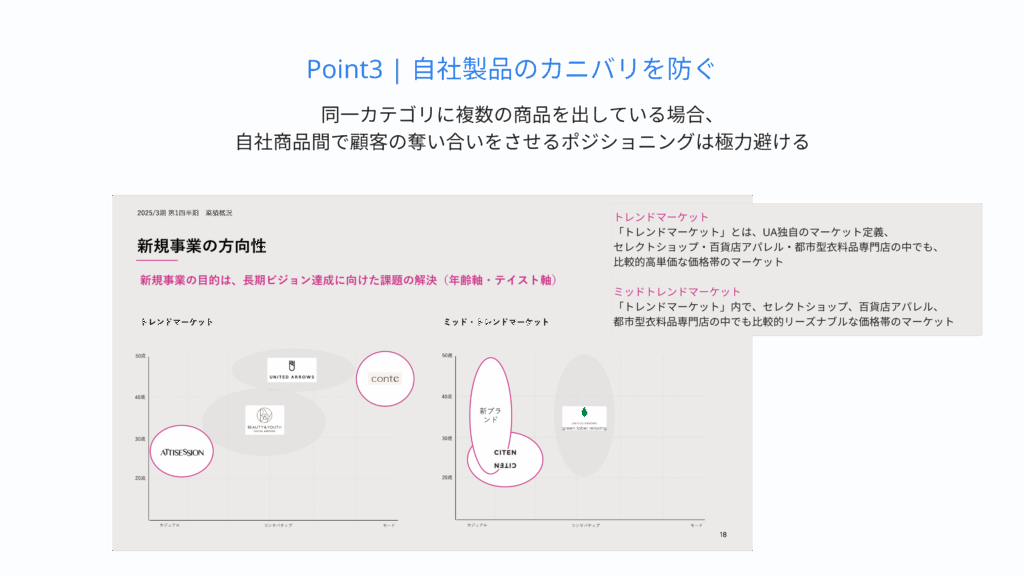

- 自社製品間のカニバリゼーション(共食い)を避ける。

- ユナイテッドアローズは、年齢・テイストでブランドを細かくポジショニングし、自社ブランド間での顧客の奪い合いが起きないよう設計しています。

出典:ユナイテッドアローズ 2025年3月期第1四半期 決算説明会資料

ユニークバリュープロポジション(UVP)の設計:独自の提供価値を言語化する

ユニークバリュープロポジション(Unique Value Proposition, UVP)とは、STP分析を通じて定義した、ターゲット顧客に対する独自の提供価値を、簡潔で分かりやすい言葉で表現したものです。「顧客がなぜ競合ではなく、自社の商品・サービスを選ぶべきなのか」という理由を明確に示します。

【講師の視点】

大事なのは、UVPが単なる製品の機能や特徴の羅列ではないということです。「我々の製品はこんなにすごい」と語るのではなく、「この製品を使えば、あなたのこんな課題がこのように解決されます」と、顧客にとっての具体的な便益(ベネフィット)を約束するものでなければなりません。

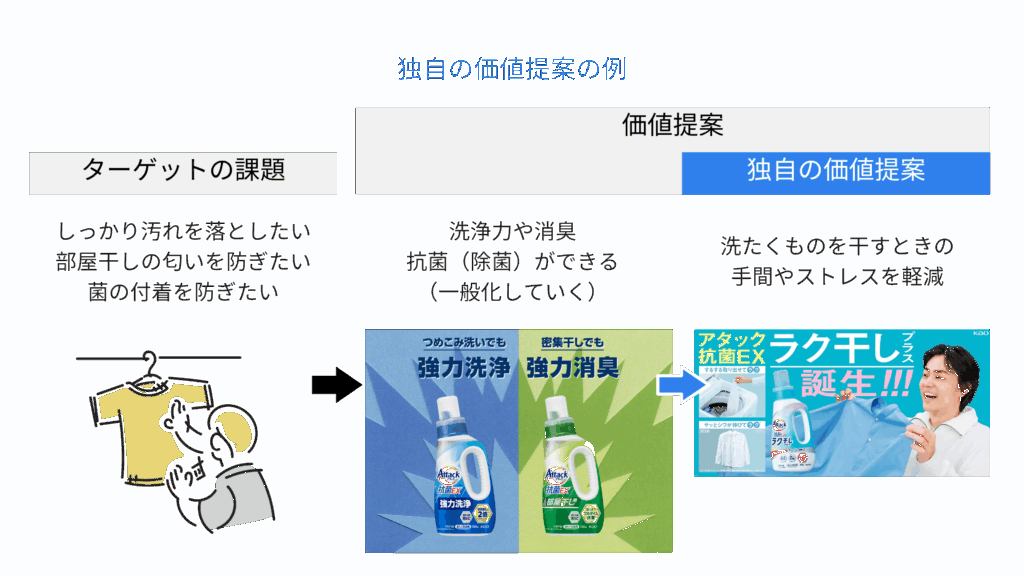

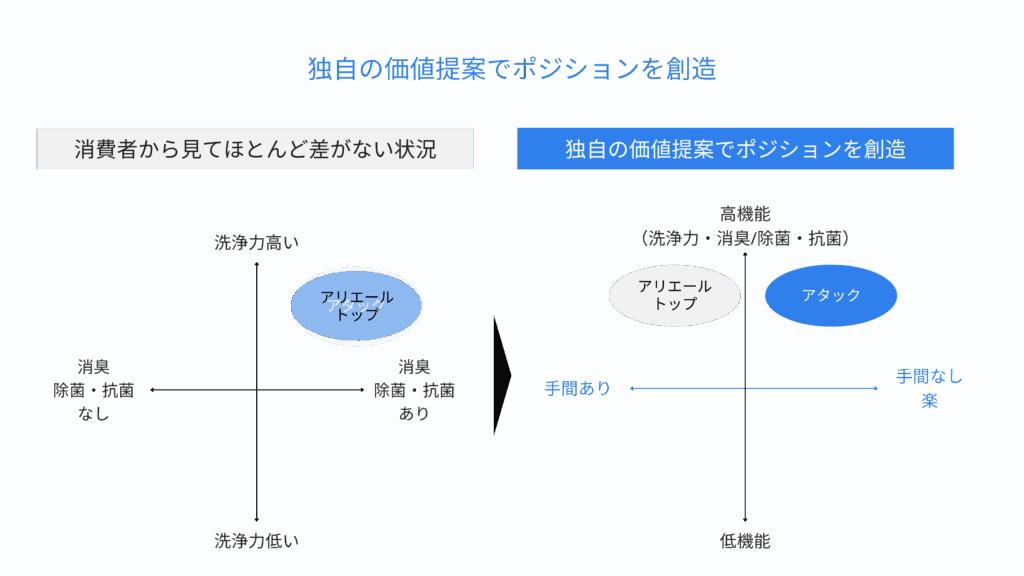

独自の価値提案でポジションを築く

ポジショニングの本質は、競合と同じ土俵で「似たような強み」を並べるのではなく、ターゲット顧客が本当に課題だと感じているポイントに、自社ならではの独自の価値提案を重ねることにあります。

例えば、洗剤市場では「高い洗浄力」「消臭・抗菌」といった機能はすでに一般化しており、消費者から見てブランド間の差は小さくなりつつあります。そこでアタック抗菌EX ラク干しプラスは、「洗濯後に衣類を干すときの手間やストレスを減らしたい」という新しい視点の課題に着目しました。

約9割の消費者が「洗濯で手間を減らしたい」と考え、特に「たたむ」「干す」工程を負担に感じているという調査結果を背景に、同商品は「干すときのシワを軽減し、取り出しをラクにする」という独自の価値を打ち出しています。これにより、単なる「汚れを落とす・臭いを防ぐ」という機能競争から一歩抜け出し、「洗濯という生活行為全体のストレスを減らす」という新しいポジションを築くことに成功しました。

出典:「アタック抗菌EX ラク干しプラス」5月11日新発売 プレスリリース

このように、ターゲット顧客が本当に課題だと感じている領域に独自の価値提案を明確化することが、競争市場における差別化の核心となります。

バリュープロポジションキャンバスでUVPを具体化する

バリュープロポジションキャンバスは、UVPを設計・検証するためのフレームワークです。顧客の「用事(Job)」を深く理解し、それに応える価値提案を具体化するのに役立ちます。

このキャンバスは、顧客を理解するための「顧客セグメント」(右側の円)と、提供価値を設計するための「バリュープロポジション」(左側の四角)の2つの要素から構成されます。

- 顧客セグメント(Customer Segment)

- 顧客のジョブ(Customer Jobs):顧客が片付けたい「用事」は何か?(機能的、社会的、感情的なジョブ)

- ゲイン(Gains):顧客が求めている喜び、メリットは何か?

- ペイン(Pains):顧客が抱えている悩み、障害、リスクは何か?

- バリュープロポジション(Value Proposition)

- 製品・サービス(Products & Services):自社が提供できるものは何か?

- ゲインクリエイター(Gain Creators):顧客の「ゲイン」をどのように実現するか?

- ペインリリーバー(Pain Relievers):顧客の「ペイン」をどのように解消・軽減するか?

重要なのは、まず右側の「顧客セグメント」から徹底的に考えることです。顧客の「ジョブ」を正確に捉え、その「ペイン」と「ゲイン」を洗い出して初めて、左側の「バリュープロポジション」が意味を持ちます。この両者がぴったりと一致したときに、強力なUVPが生まれるのです。

まとめ:STPとUVPは事業開発の羅針盤

本稿では、事業開発の第二段階である「価値の発見・創造」に焦点を当て、マーケティングSTP分析とUVP設計の重要性について解説しました。

- セグメンテーション: 市場を「同質なニーズを持つ小集団」に分けます。顧客の表面的なニーズだけでなく、本人も気づいていない「インサイト」を捉えることが差別化の鍵となります。

- ターゲティング: 細分化した市場の中から、自社の経営資源を集中すべき「戦場」を「選ぶ」意思決定です。リソースの限られる新規事業では、一つのセグメントに特化する「集中化戦略」が定石です。

- ポジショニング: ターゲット顧客の頭の中で「〇〇といえばXXX」という独自の立ち位置を築く、「認識」の戦いです。KBF(購買決定要因)を基に、競合がいない魅力的な軸を見つけ出すことが重要です。

- ユニークバリュープロポジション(UVP): STP分析の集大成として、自社だけがターゲットに提供できる「独自の価値提案」を言語化します。

この一連のプロセスは、PSF(プロブレム・ソリューション・フィット)を達成し、続くPMF(プロダクト・マーケット・フィット)へと進むための羅針盤となります。

次回のPart3では、ここで設計した価値を具体的に顧客へ届けるための戦術である「マーケティングミックス(4P)」について詳しく解説していきます。

FAQ(よくある質問)

Q1. ニーズとインサイトの違いがよくわかりません。

A1. ニーズは、顧客が自覚し言葉にできる欲求(顕在ニーズ)や、指摘されれば気づける欲求(潜在ニーズ)です。一方、インサイトは、顧客自身も気づいていない「なぜか惹かれてしまう」といった無意識の欲求や本音です。アルバイト探しの事例のように、インサイトを発見できると、競合にはない画期的な商品開発や独自の提供価値につながります。

Q2. 良いセグメンテーションの軸が見つかりません。どうすれば良いですか?

A2. 年齢や性別といった人口動態変数(デモグラフィック)だけで分けてしまうのがよくある失敗です。まずは顧客の心理や行動に着目してみましょう。「なぜこの商品を買うのか(求めるベネフィット)」「どんなライフスタイルを送っているのか」といった軸で考えると、顧客のニーズに基づいた、より意味のあるセグメントが見つかりやすくなります。

Q3. BtoBのセグメンテーションで最も注意すべき点は何ですか?

A3. BtoBでは、購買に関わる登場人物が複数いることに最も注意が必要です。実際に製品を使う「エンドユーザー」、お金を出す「購買意思決定者」、そして導入に影響を与える「口添え人・門番(インフルエンサー)」など、それぞれの立場とニーズが異なります。関係者全員の視点を考慮し、それぞれに響く独自の提供価値を考える必要があります。

Q4. ターゲティングで市場を絞りすぎないか不安です。

A4. ターゲティングの目的は、顧客を切り捨てることではなく、自社の価値が最も響く顧客に資源を集中し、そのセグメントで圧倒的なNo.1になることです。USJの初期の失敗事例のように、事業規模に対して市場を狭めすぎるのは危険ですが、リソースが限られる新規事業では、まずはニッチでも勝てる市場を選ぶ「集中化戦略」が定石です。

Q5. ポジショニングで一番大切なことは何ですか?

A5. ポジショニングで最も大切なのは、「売れ行きを左右するのは、『他社と比較してより優れた商品であるかどうか』ではなく、『顧客が魅力的な製品だと“認識”しているかどうか』」という視点です。自社の視点で最高品質を追求しても、それが顧客の価値基準とズレていれば意味がありません。顧客の頭の中で「〇〇といえばXXX」という状態を築くことが、成功の鍵となります。

Q6. ユニークバリュープロポジション(UVP)はどのように設計すれば良いですか?

A6. UVPは、ターゲットに自社だけが提供できる独自の価値提案であり、バリュープロポジションキャンバスを活用して設計するのが効果的です。まず、Jobs-to-be-Done理論を参考に、顧客の「片付けたいジョブ」「ペイン」「ゲイン」を深く理解します。その上で自社の「ペインリリーバー」「ゲインクリエイター」「製品・サービス」を設計し、両者が深く「フィット」しているかを検証し、簡潔な言葉で独自の提供価値を言語化します。

関連記事

【マーケティング戦略策定シリーズのロードマップ】

- 総合ガイド:PSF後、マーケティング戦略策定がPMFへの最短経路である理由と全体像

- Part1:市場機会の発見:環境分析とマーケティング課題の特定

- 本記事(Part2):価値の発見・創造:STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)

- Part3:価値の伝達・提供:マーケティングミックス(4P)と実行計画

【事業開発の進め方 前のコンテンツ】

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。