「新規事業開発を任され、アイデアを思いついたものの、本当にこのサービスが顧客に響くのか?」

「どうすれば売れる価値として伝えられるのか?」と悩んでいませんか?

多くのビジネスパーソンが、技術や機能にばかり目を向け、顧客が本当に求める「価値」を見失いがちです。しかし、事業成功の鍵は、まさにこの「顧客提供価値」をどれだけ深く理解し、明確に言語化できるかにかかっています。バリュープロポジションとは何かを理解し、その作り方を習得することは、新規事業を成功に導くための必須スキルと言えるでしょう。

本記事は、新規に事業開発を任されたビジネスパーソンの方に向けて、事業開発の全体像の中で「ソリューション検証」がどこに位置し、その中で「顧客提供価値」をどのように検討していくべきかを徹底的に解説します。バリュープロポジションとは何か、その作り方から、機能的価値とは、情緒的価値とは、体験価値とは何かといった多角的な視点、さらには事例を交えながら、実践的なステップと注意点を網羅的にご紹介します。

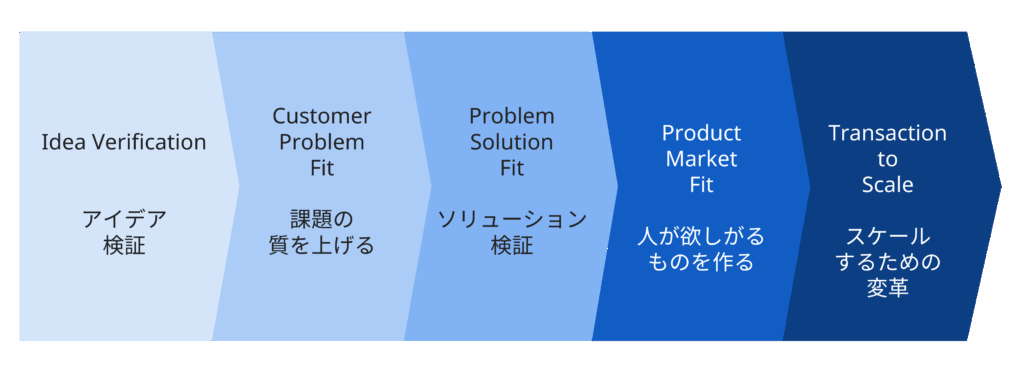

これまでの連載では、新規事業開発の5ステップから始まり、顧客課題の「質」を高めるCPF(Customer Problem Fit)フェーズとして「セグメンテーション」「ペルソナ」「カスタマージャーニーマップ」「プロブレムインタビュー」について解説し、CPF完了後には「市場規模を概算」し、さらにプロセスを進めるべきかチェックする必要性について説明しました。では、実際に検討を進める事になった場合、次なる一手は何か。その答えがここにあります。

この記事を読み終える頃には、あなたは事業開発の進め方の全体像の中で、ソリューション検証の位置付けが理解でき、顧客提供価値の検討手順や注意すべき点が明確になり、明日から自信を持って顧客提供価値の言語化・明確化に着手できる状態になっていることをお約束します。

さあ、顧客の心に深く刺さる「売れる価値」を創造する旅路へ、今こそ出発しましょう。

目次

新規事業開発の全体像と「顧客提供価値」の位置付け

新規事業開発は、闇雲に進めるのではなく、段階的に仮説の精度を高めていくことが成功への王道です。これまでの連載で解説してきた5つのステップを振り返りましょう。

- アイデア検証 (Idea Verification):ビジネスアイデアの骨子となる仮説を立て、リーンキャンバスなどを活用し、「誰の、どのような課題を解決するのか」というビジネスアイデアの骨子となる仮説を立てます。

- Customer–Problem Fit (CPF:課題の質を上げる):立てた仮説が、本当に顧客の課題とフィットしているかを確認し、課題の質を高めるフェーズです。顧客インタビューなどを通じて、顧客課題の解像度を徹底的に高めます。

- Problem–Solution Fit (PSF:解決策の検証):質の高い課題を特定できたら、いよいよ「その課題を解決するのに、この解決策(ソリューション)で良いのか」を検証するフェーズです。

- Product–Market Fit (PMF:人が欲しがるものを作る):特定の顧客に受け入れられた解決策が、ニッチなニーズに留まらず、市場全体に受け入れられるか(フィットするか)を検証するフェーズです。

- Scale (スケール):PMFが確認できたら、事業を本格的に拡大(スケール)させるフェーズに入ります。

これまでの連載では、主に「アイデア検証」と「CPF」に焦点を当て、顧客が実際にどのような「痛み」を感じる課題を抱えているのかを見てきました 。CPFフェーズが完了し、顧客課題の解像度が高まった今、次に重要となるのがPSF(Problem-Solution Fit)のフェーズです。

PSF(Problem-Solution Fit)とは、「見えてきた課題を解決するために、どんなソリューション(解決策)を用意して価値提案すれば良いかを検討していく段階」を指します。このフェーズの目標は、「課題」と「ソリューション」がぴったりと合致している状態を実現することです。このPSFは、PMF(Product Market Fit)を達成する上で極めて重要な前段階と位置付けられています。

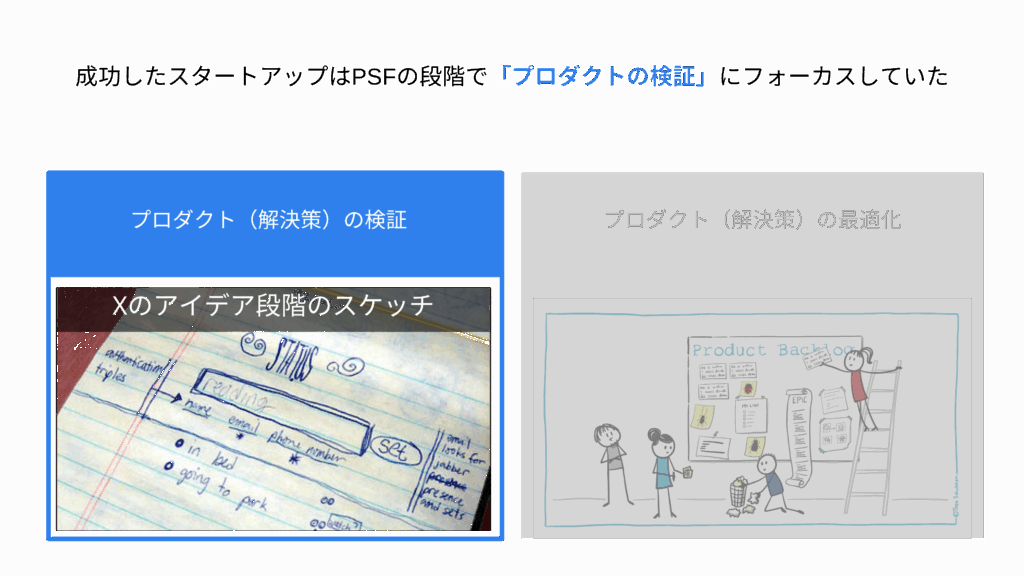

【講師の視点】成功スタートアップに学ぶPSFの極意

成功したスタートアップの多くは、PSFの段階で「プロダクトの最適化」ではなく「プロダクトの検証」に徹底的に注力していました。このフェーズの目的は、機能を追加していくことではありません。むしろ、顧客との対話を繰り返し、ソリューションの仮説がそもそも顧客にフィットしているのかを丹念に磨き込んでいくことが重要です。この段階で顧客の真のニーズと異なるプロダクトを作り上げてしまうと、後のフェーズでの軌道修正は困難になり、大きな失敗につながります。顧客が本当に求めている顧客提供価値を見極め、それを具現化するソリューションの仮説を検証する。これがPSFフェーズにおける成功の極意と言えるでしょう。

つまり、PSFフェーズにおける顧客提供価値の検討は、単なる機能開発の前に「その解決策が本当に顧客にとって価値があるのか」を見極める、事業成功の根幹をなす非常に重要なプロセスなのです。

なぜ「顧客提供価値」の検討が新規事業成功に不可欠なのか?

新規事業開発において、素晴らしい技術や画期的な機能を持つ製品を生み出すことはもちろん重要です。しかし、それだけでは事業成功にはつながりません。なぜなら、顧客が本当に求めているのは、製品そのものではなく、その製品がもたらす「価値」だからです。

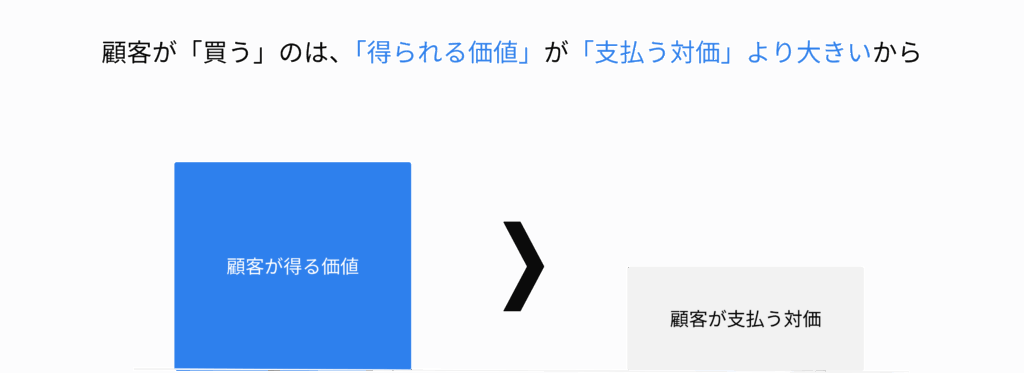

「得られる価値」が「支払う対価」を上回るから顧客は購入する

顧客が何かを購入する決定は、シンプルに「得られる価値」が「支払う対価」よりも大きいと判断したときに起こります。ここでいう「対価」は、製品やサービスの金額だけを指すのではありません。購入前や購入中の手間、使い方を覚える時間、心理的なハードル、そして時には社会的リスクなど、「価値を得るための金額、手間、時間のすべて」が含まれます。

顧客に選ばれるためには、この「得られる価値」を最大化し、「支払う対価」を最小化する必要があります。価値が高ければ価格が高くても支払われますし、価値が低ければいくら安くても買われませ ん。つまり、「対価」はあくまで「価値」との相対的なものなのです。

PSFの段階で顧客提供価値を深く検討し、顧客にとって本当に意味のある「価値」を明確にすることは、事業が「人が欲しがるもの」となるための、最も重要な土台を築くことにつながるのです。

顧客にとっての価値とは何か?

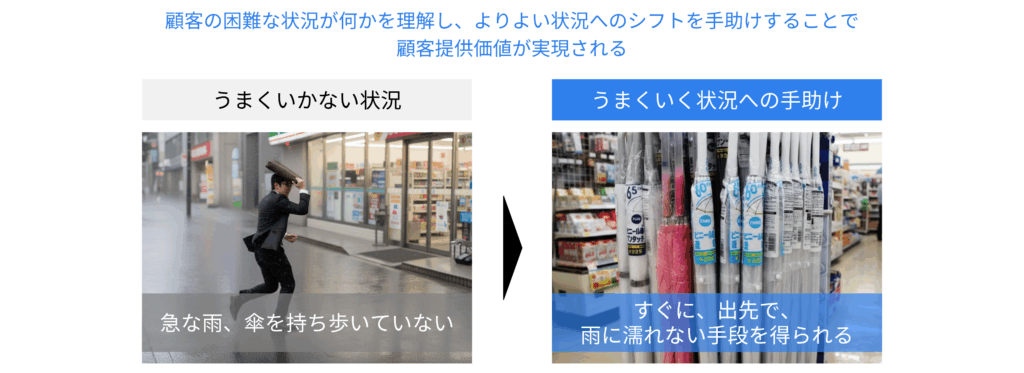

価値とは、顧客の抱える問題や課題が解決されることで生まれる「ポジティブな変化」のことを指します。つまり、単にモノやサービスを提供するだけではなく、それによって顧客の状況がより良い方向へシフトすることが、本当の意味での「価値」だと言えます。

たとえば、「急な雨に降られ、傘を持っていない」という困った状況にある顧客に対して、コンビニで手軽に傘を購入できる選択肢があることで、「雨に濡れずにすむ」というより良い状況へと導くことができます。このギャップを埋める支援こそが価値提供であり、私たちが提供すべき視点です。

価値とは、「顧客にとって何が嬉しいのか?」に対する具体的な答えであるべきなのです。

「顧客提供価値」の検討ステップ:ソリューション検証の具体的な進め方

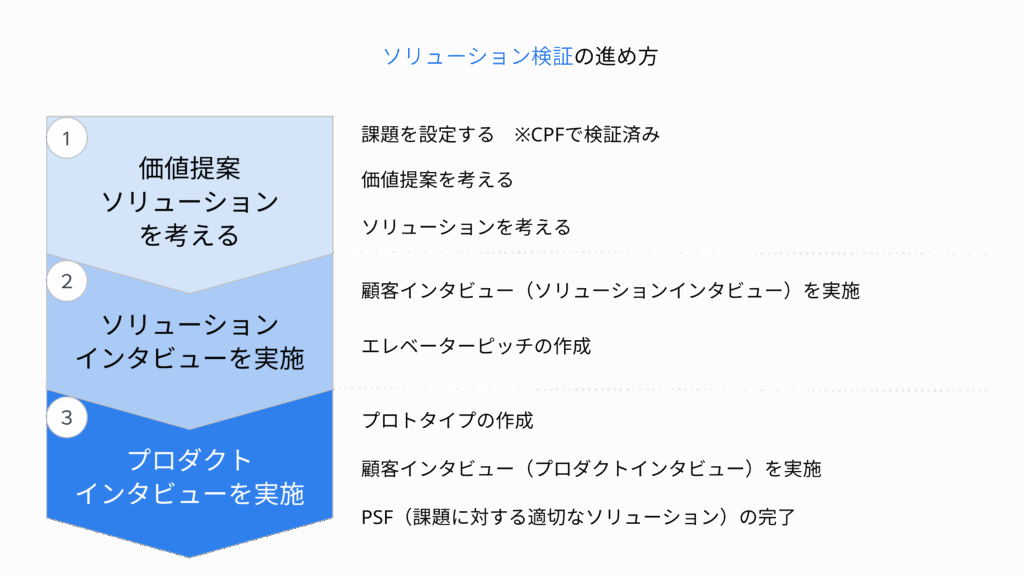

CPFフェーズで顧客課題の質を高めた後、いよいよPSFフェーズへと進み、その課題を解決するためのソリューションと価値提案を検討していきます。ソリューション検証は、以下の具体的なステップで進められます。

- 課題を設定する(※CPFで検証済み): これまでのCPFフェーズで深く掘り下げ、検証してきた顧客の課題を明確にします。質の高い課題が設定できていなければ、ソリューションも的を外してしまうため、この土台が最も重要です。研修では、課題の大きさ、逼迫度、投資意欲、ユニークさの4つの評価軸で課題の質を見極めることを推奨しています。

- 価値提案を考える: 設定した課題に対して、どのような「ポジティブな変化」を顧客に提供できるのか、その顧客提供価値を具体的に考えます。本記事の核となる部分であり、後ほど詳しく解説します。

- ソリューションを考える: 検討した価値提案を実現するために、どのような製品やサービス(ソリューション)が必要なのかを具体化します。この段階では、まだ詳細な機能にこだわる必要はありません。最小限のアイデアレベルで十分です。

- 顧客インタビュー(ソリューションインタビュー)を実施: 検討した価値提案とソリューション案を顧客に提示し、反応やフィードバックを得るためのインタビューを行います。ソリューションが顧客の課題にフィットしているかを検証する重要なステップです。この際、一方的に説明するのではなく、顧客の反応を深く掘り下げる「弟子になるつもり」の姿勢が求められます。

- エレベーターピッチの作成: 自社の価値提案とソリューションを、短時間で効果的に伝えられるよう、簡潔な説明(エレベーターピッチ)を作成します。これは、ソリューションインタビューやその後の検証で活用され、バリュープロポジションを凝縮した形とも言えます。

- プロトタイプの作成: ソリューションの仮説を具現化するため、最小限の機能を持つ試作品(MVP: Minimum Viable Product)を作成します。完璧な製品ではなく、価値提案を検証できる最低限のもので十分です。このMVPを顧客に提供することで、机上の空論ではない具体的なフィードバックを得ることができます。

- 顧客インタビュー(プロダクトインタビュー)を実施: 作成したプロトタイプを実際に顧客に使ってもらい、使用感や課題解決度合い、新たなペインがないかなどをヒアリングします。これにより、プロダクトが顧客の課題を適切に解決できているかを深く検証します。このインタビューでは、未来の「もしも」ではなく、現在の具体的な行動や感情に焦点を当てることが重要ですし、解決策ではなく課題に焦点を当てるプロブレムインタビューの姿勢に通じます。

- PSF(課題に対する適切なソリューション)の完了: 上記の一連の検証プロセスを通じて、「顧客の課題に対して適切なソリューションが提供できている」という確信が得られれば、PSFの完了となります。この段階で、課題とソリューションが整合している状態(Problem Solution Fit)が確立されます。

この中でも、特にステップ2の「価値提案を考える」は、事業の方向性を決定づける根幹となる部分です。次の章では、この顧客提供価値を多角的に捉えるための「機能的価値」「情緒的価値」「体験価値」について深く掘り下げていきます。

「機能的価値」「情緒的価値」「体験価値」の理解が顧客を動かす

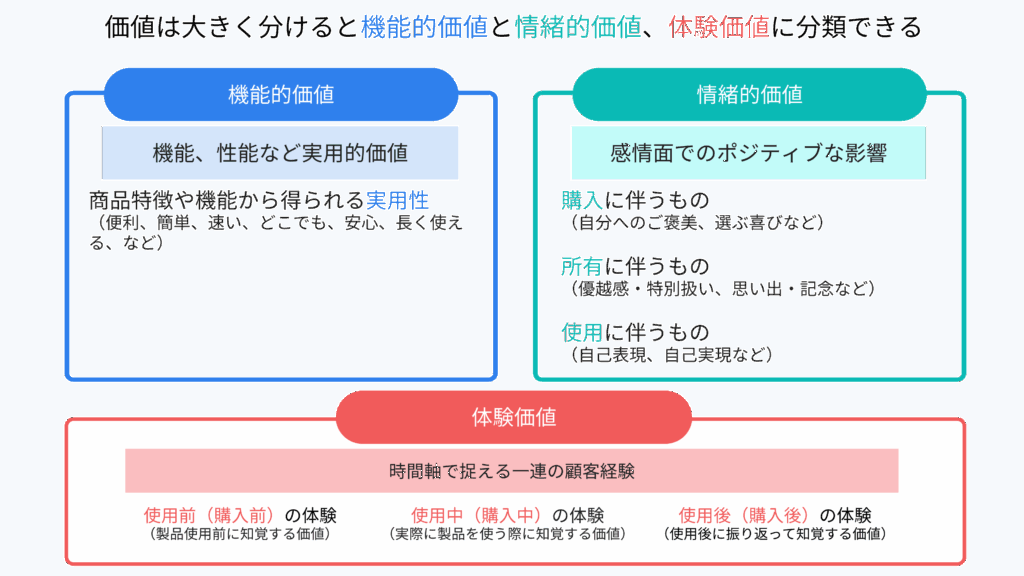

顧客提供価値は、決して単一のものではありません。顧客は、製品やサービスから様々な種類の価値を受け取っています。これらを理解し、バランスよく設計することが、競合との差別化を図り、顧客に選ばれ続けるための鍵となります。主な顧客提供価値は、「機能的価値」「情緒的価値」、そして時間軸で捉える「体験価値」に分類できます。

機能的価値とは? – 実用性と課題解決の側面

機能的価値とは、製品やサービスが持つ「機能」や「性能」から得られる、実用的で合理的な価値のことです。具体的には、便利である、簡単である、速い、どこでも使える、安心できる、長く使える、といった商品特徴や機能から得られる実用性を指します。顧客の物理的な課題や、タスクを効率的にこなしたいというニーズに応える側面と言えるでしょう。

例えば、「傘」を例に考えてみましょう。

- ダイソーの傘(300円):安価に、雨に濡れない手段を得られるという機能的価値を提供します。これは、手頃な値段で雨を凌ぐ方法を得たいという実用的なニーズを満たします。

- コンビニ傘(550-1,500円):すぐに、出先で、雨に濡れない手段を得られるという機能的価値を提供します。急な雨に対応できる利便性、つまり「今すぐ」という時間的な制約を解決する価値が重視されます。

これらの傘は、どちらも「雨に濡れない」という基本的な機能を提供しますが、価格や入手しやすさという点で異なる機能的価値を生み出しているのです。

情緒的価値とは? – 感情と自己表現の側面

情緒的価値とは、製品やサービスを通じて顧客が経験する「感情面でのポジティブな影響」を指します。これは、機能だけでは説明できない、個人の感情や心理に深く訴えかける側面です。製品やサービスが顧客の自尊心、喜び、安心感、満足感、あるいはステータス向上といった感情的なニーズをどのように満たすかを考えます。

情緒的価値には、以下のようなものが含まれます。

- 購入に伴うもの:自分へのご褒美、選ぶ喜び、新しいものを手に入れるワクワク感など。

- 所有に伴うもの:優越感、特別扱い、思い出、記念、安心感など。

- 使用に伴うもの:自己表現、自己実現、リラックス、モチベーション向上など。

同じく「傘」の例で考えてみましょう。

シャネルの傘(15,000-30,000円):

単に雨を避けるだけでなく、「デザインがおしゃれ」「自分へのご褒美」「所有の満足感」「社会的なステータスをアピールできる」といった情緒的価値を提供します。高価な傘を持つことで得られる自己肯定感や他者からの評価は、機能だけでは測れない顧客提供価値と言えます。

このように、機能的価値と情緒的価値は、顧客の購買動機にそれぞれ異なる形で影響を与えます。顧客はしばしば、機能だけではなく、それに付随する感情的な満足を強く求めているのです。

体験価値とは? – 時間軸で捉える一連の顧客経験

体験価値とは、製品やサービスの「使用前」「使用中」「使用後」という時間軸の中で、顧客が体験する一連の価値の総称です。価値の知覚は、広告や口コミを見る時、営業を受ける時、実際に製品を使う時、そして使用体験を振り返る時など、様々なタイミングで生じます。顧客が製品やサービスと接する「旅」全体を通して、どのようなポジティブな変化や感情を抱くかをデザインする視点です。

体験価値デザインの成功事例「Shupatto(シュパット)」

エコバッグの「Shupatto(シュパット)」は、その体験価値デザインの成功例として知られています。多くのエコバッグが抱える「使用後の折り畳みが面倒」という課題に対し、両端を引っ張るだけで一気にたためる独自の構造でこの「不満」を解消しました。

これにより、「レジ袋代を払いたくない(機能的側面)」「自分好みの鞄でおしゃれな気分を味わいたい(感情的側面)」「環境意識が高い人と思われたい(社会的側面)」といった多様な顧客提供価値に加え、「使った後もストレスなく簡単にたためる」という優れた体験価値を強く訴求し、シリーズ累計700万個を突破する大ヒットにつながっています。

この事例は、製品の機能だけでなく、顧客が製品を使い始める前から使い終えるまでの一連の体験全体をデザインすることの重要性を示しています。