新規事業開発を任されたものの、顧客の顔が見えず、どこから手をつければいいか分からない――。

ターゲット顧客は設定したものの、チーム内で認識がバラバラで議論がかみ合わない――。

もしあなたがこのような課題に直面しているのなら、この記事はまさにそのお悩みに応えるための実践的なガイドです。

これまでの記事で、新規事業開発を成功に導く5つのステップと、その初期段階で極めて重要な「セグメンテーション」と「ターゲティング」、そして「ペルソナ作成」について解説してきました。しかし、ターゲット顧客やペルソナを設定しただけでは、顧客が「どのような状況で」「どのような心理を持ち」「どのような行動をし」「何に困っているのか」を具体的に想像するのはまだ難しいかもしれません。

結論から言うと、その顧客解像度を飛躍的に高める鍵が「カスタマージャーニーマップ」にあります。

本記事では、弊社の事業開発研修で実際に解説している内容に基づき、事業開発の全体像の中で「カスタマージャーニーマップでの顧客体験の可視化」と「課題仮説の特定」がどこに位置するのかを明確にしながら、その具体的なカスタマージャーニーの作り方とカスタマージャーニーの目的、書き方、そして作成時の注意点を、豊富なカスタマージャーニーマップの例を交えて徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは事業開発の進め方の全体像の中で、カスタマージャーニーマップの位置付けが理解でき、作成の手順と注意すべき点がわかり、明日から自信を持ってカスタマージャーニーマップ作成を開始できる状態になっていることをお約束します。

顧客の「旅」を深く理解し、真の課題を発見する旅路へ、今こそ出発しましょう。

新規事業開発の全体像とカスタマージャーニーマップの位置付け

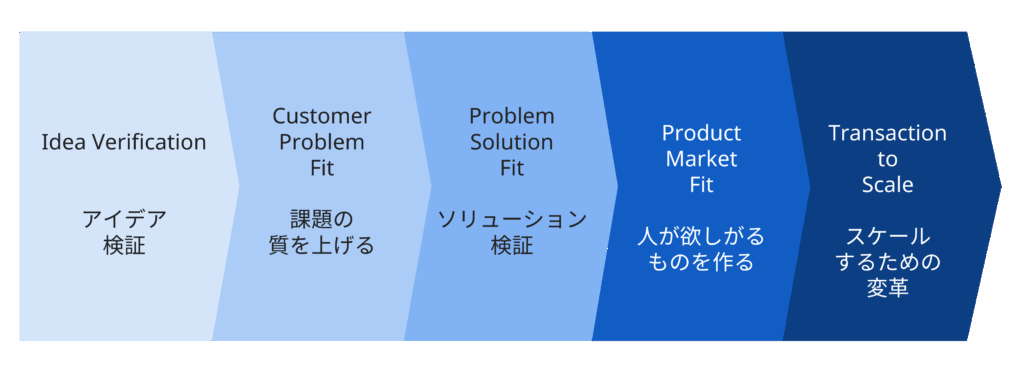

新規事業開発は、闇雲に進めるのではなく、以下の5つのステップで仮説の精度を着実に高めていくのが成功への王道です。

アイデア検証 (Idea Verification):ビジネスアイデアの仮説を立て、素早く可視化するフェーズ。

- Customer–Problem Fit (CPF:課題の質を上げる):立てた仮説が、本当に顧客の課題とフィットしているかを確認し、課題の質を高めるフェーズ。

- Problem–Solution Fit (PSF:解決策の検証):質の高い課題を特定し、それを解決するソリューションを検証するフェーズ。

- Product–Market Fit (PMF:人が欲しがるものを作る):特定の顧客に受け入れられた解決策が、市場全体に受け入れられるかを検証するフェーズ。

- Scale (スケールさせるための変革):事業を本格的に拡大させるフェーズ。

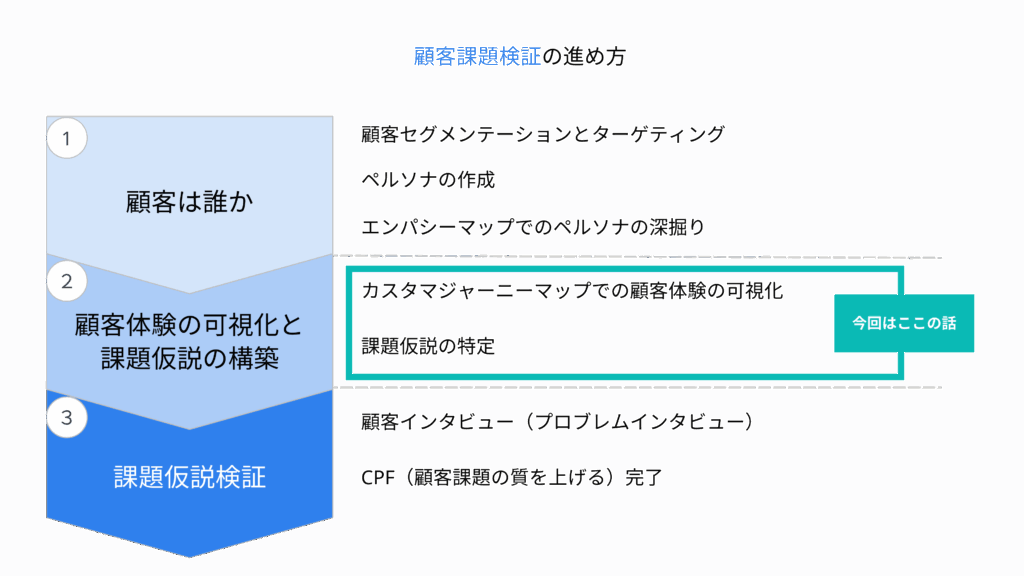

この中で、「ペルソナの作成」や「カスタマージャーニーマップでの顧客体験の可視化」「課題仮説の特定」は、特にステップ2のCustomer-Problem Fit(CPF)の初期段階で非常に重要な位置を占めます。CPFは、以下の流れで進められます。

- 顧客は誰か

- 顧客体験の可視化と課題仮説の構築

- カスタマージャーニーマップでの顧客体験の可視化

- 課題仮説の特定

- 課題仮説の検証

- 顧客インタビュー(プロブレムインタビュー)

- CPF(顧客課題の質を上げる)完了

前々回の記事で解説したセグメンテーションとターゲティングは、市場の中から同質のニーズを持つ集団を切り出し、狙うべき対象を決定するプロセスでした。しかし、ターゲットはそのままでは「ひと塊の顧客群」に過ぎず、ターゲット像はまだ曖昧なままです。そこで、ペルソナを作成することで、その顧客ターゲット像をより詳細に、定性的に描き、明確化していくことを実践しました。

ペルソナが「提供する商品・サービスにとって最も重要で象徴的な顧客モデルを、架空の具体的な人物として定義した顧客プロファイル」であるのに対し、カスタマージャーニーマップは、そのペルソナが「どのような心理状況で、どのようなステップを踏み、ある行為を完遂しようとしているのかを顧客の行動に沿って明らかにしていくもの」です。

新規事業開発の成功は、顧客の課題をどれだけ深く、具体的に理解できるかにかかっています。そして、カスタマージャーニーマップ作成は、その顧客理解を飛躍的に深めるための最も効果的なツールの一つです。カスタマージャーニーマップを通じて顧客の心の機微を細かく書き出すことで、チームメンバーが対象となるペルソナに強い共感を持つことができるのです。

カスタマージャーニーマップとは?「顧客の旅」を可視化する重要性

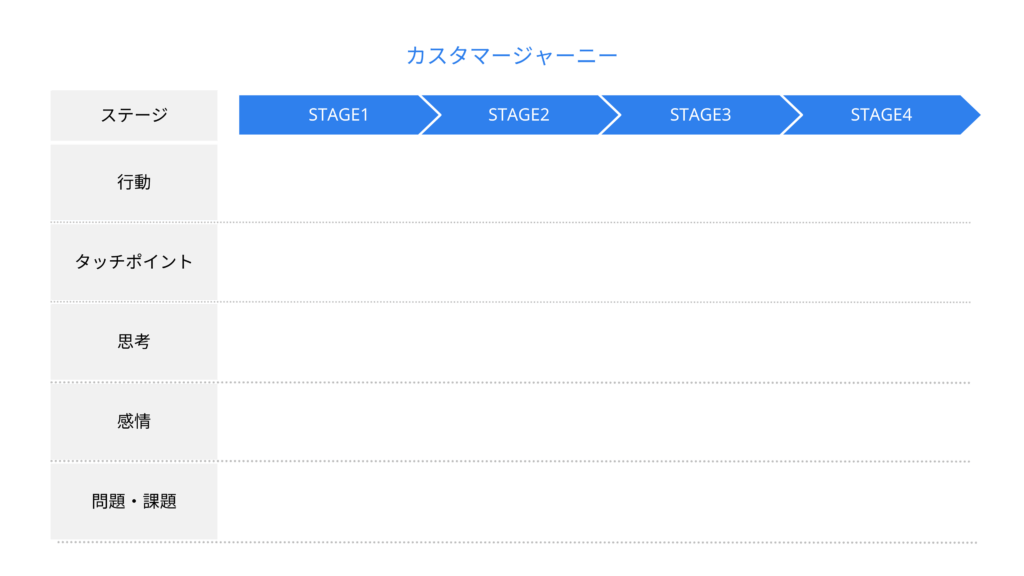

カスタマージャーニーマップは、顧客がどのような心理状況で、どのようなステップを踏み、ある行為を完遂しようとしているのかを、顧客の行動に沿って明らかにしていくものです。想定したペルソナの行動を具体的なステップ・バイ・ステップの「ジャーニー(旅)」に落とし込み、顧客の仮説をより立体的にしていきます。

このマップの核心は、行動の裏にある顧客の「感情の波」にフォーカスを当てることです。顧客がどのポイントで「不」(不満、不便、不快)を感じて感情が落ち込んでいるのかを具体的に特定します。その不都合を強いられる状況の臨場感を高めることで、課題仮説をより深く磨き込んでいくことを目指します。

具体的には、「ステージ」「行動」「タッチポイント」「思考」「感情」「問題・課題」といった要素を時系列に並べて可視化します。これにより、今まで見えなかった顧客課題が発見され、チーム全体の共通理解が促進されます。

カスタマージャーニーマップを作成する「目的」

では、なぜわざわざ手間をかけてカスタマージャーニーマップを作成する必要があるのでしょうか。その目的は多岐にわたりますが、主に以下の4点が挙げられます。

1. 顧客課題の「可視化と整理」

カスタマージャーニーマップを作成する最大の目的は、時系列で顧客の行動・思考・感情を可視化し整理することで、今まで見えなかった顧客課題を発見することです。顧客が体験するプロセス全体を俯瞰し、特に感情がネガティブに振れているポイントに注目することで、これまで認識されていなかった潜在的な課題や「不」を発見することができます。

2. チームでの「共通理解促進」

1枚のマップとして顧客の体験を共有することで、営業、マーケティング、商品企画、開発など、チーム全体で顧客の心象や行動に対する共通理解を促進できます。部門が違っても「お客さん像ってこういう人だよね」「この局面でお客さんはこう感じるよね」という共通認識があれば、コミュニケーションのズレが減り、円滑なコラボレーションが可能になります。

3. 「議論の論点の具体化」

カスタマージャーニーマップは、顧客が置かれた「特定の状況」における「特定の行動」を明確にします。これにより、漠然とした議論ではなく、特定の状況における特定の行動について具体的な論点で議論できるようになります。例えば、顧客が特定のタッチポイントでどのような思考や感情を抱いているのかが明確になるため、そのポイントでの改善策や新たな価値提案について、より具体的で建設的な議論が可能となります。

4. 「見逃し防止」とインサイトの発見

複数メンバーでそれぞれカスタマージャーニーマップを書き出し、それを突き合わせることで、お互いが見逃していた視点や顧客のインサイトに気づくことができます。一人で作成すると主観に偏りがちですが、多様な視点を取り入れることで、より客観的で深い顧客理解に繋がります。

【実践】カスタマージャーニーマップの「作り方」:7つのステップ

ここでは、カスタマージャーニーの作り方について、具体的な手順を7つのステップで解説します。この手順を踏むことで、効果的なカスタマージャーニーマップを作成し、顧客課題の特定を進めることができます。

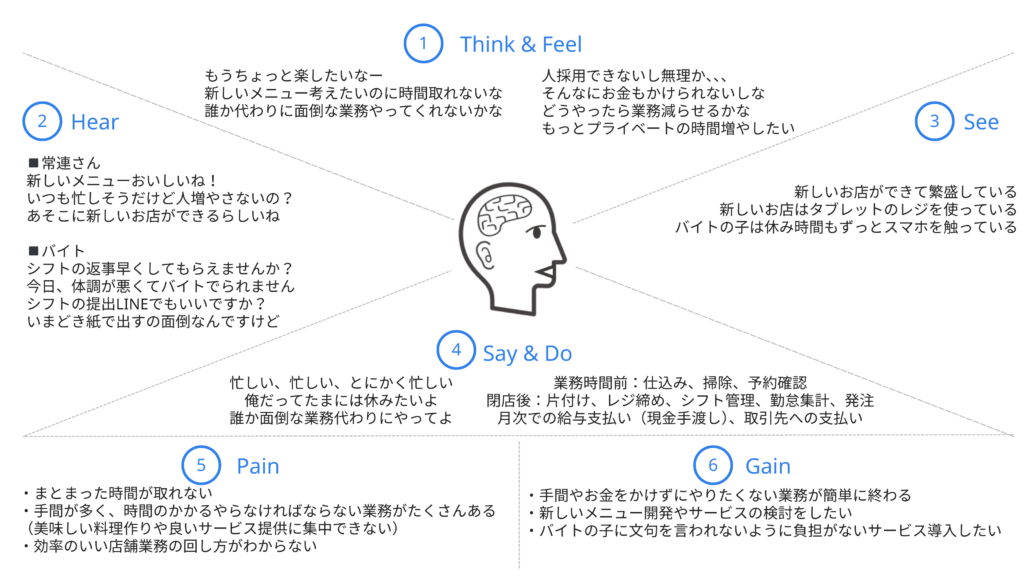

カスタマージャーニーマップを作成する前に、まずこれまでに作成したペルソナとエンパシーマップの内容を改めて確認しましょう。そもそもどのようなカスタマー像を想定しているのか、その基本的な情報や価値観、感情、思考特性などを再確認することで、ジャーニーマップ作成の土台を固めます。ペルソナが不明瞭なままでは、ジャーニーマップの質も低下してしまいます。

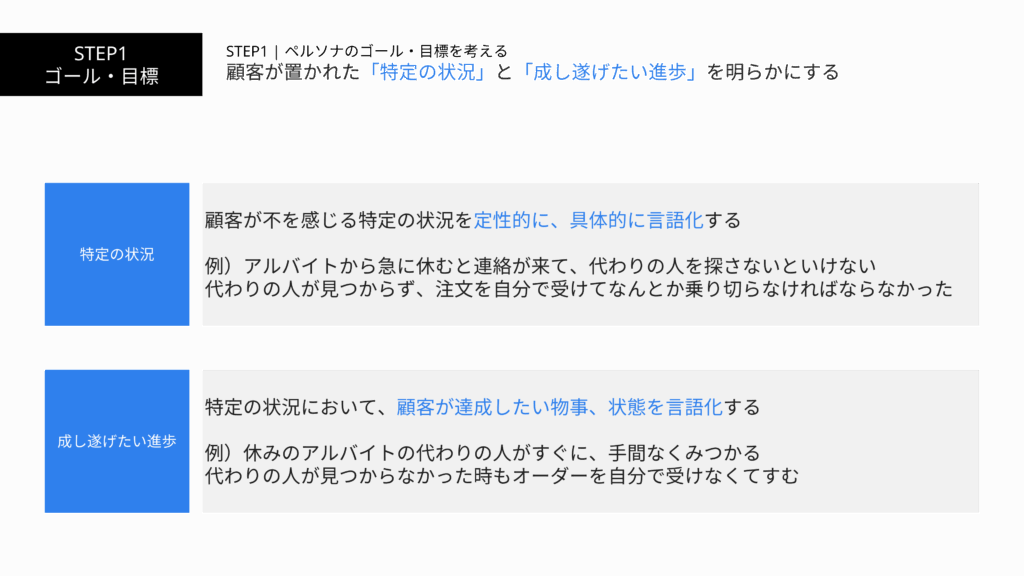

顧客の「旅」の出発点として、ペルソナが置かれた「特定の状況」と、そこで「成し遂げたい進歩」を明らかにすることが最初の重要なステップです。顧客がどのような機能的な進歩を望んでいるのか、どのような感情的な変化を求めているのか、時には社会的な側面で何を達成したいのかを具体的に言語化します。

この「特定の状況」と「成し遂げたい進歩」を明確にすることで、その後のジャーニーの方向性が定まります。これは「Jobs to be done(片付けるべきジョブ)」という考え方にも通じるものであり、顧客が本当に「雇用したい」と考える商品・サービスを提供するための核となります。

【例:居酒屋店長の場合】

- 特定の状況:アルバイトから急に休む連絡があり、代わりの人を探さなければならない。代わりが見つからず、注文を自分で受けてなんとか乗り切った。

- 成し遂げたい進歩:休みのアルバイトの代わりの人が、すぐに、手間なく見つかる。あるいは、代わりの人が見つからなかった時もオーダーを自分で受けなくて済む。

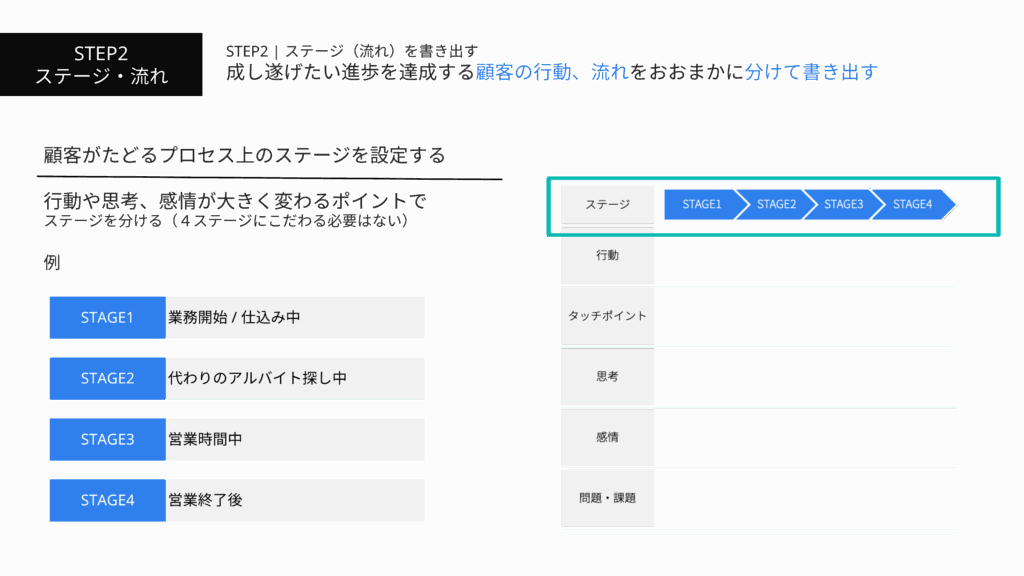

次に、ペルソナが「成し遂げたい進歩」を達成するまでの一連の行動や流れを、おおまかなステージ(プロセス)に分けて書き出します。

ステージ分けのポイントは、顧客の行動や思考、感情が大きく切り替わるポイントで区切ることです。必ずしも4ステージにこだわる必要はなく、プロセスが長ければステージの数を増やしても構いません。購買プロセス(AIDMA/AISASなど)を参考にしたり、顧客の行動フローで設定したりする方法があります。

【例:居酒屋店長の場合】

- 業務開始/仕込み中

- 代わりのアルバイト探し中

- 営業時間中

- 営業終了後

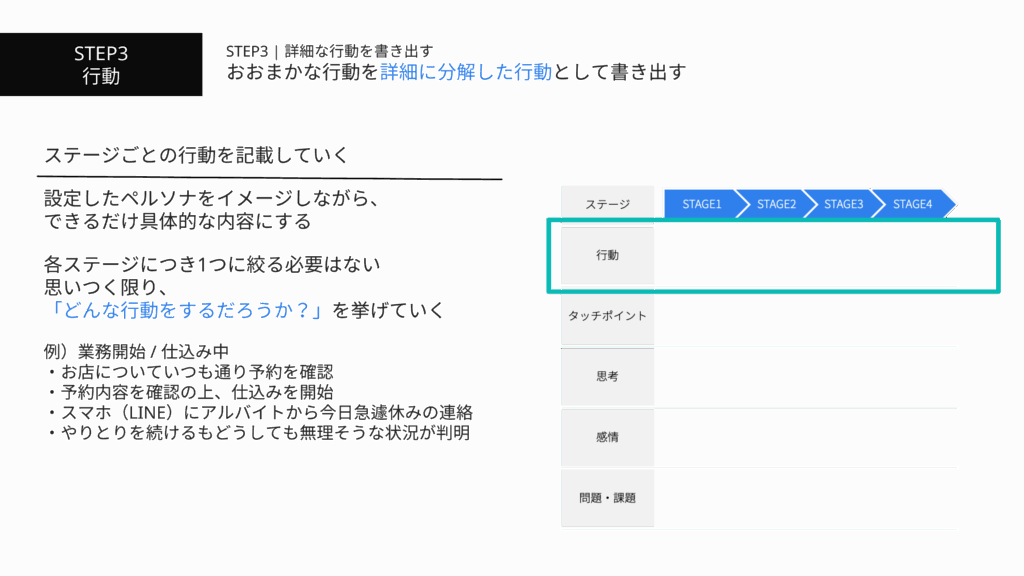

おおまかに設定した各ステージについて、ペルソナが実際にどのような詳細な行動をとるのかを具体的に書き出していきます。設定したペルソナをイメージしながら、「この時、どんな行動をするだろうか?」と問いかけ、思いつく限り具体的に挙げていきましょう。各ステージにつき1つに絞る必要はありません。

【例:居酒屋店長の場合 – 業務開始/仕込み中】

- お店に着き、いつも通り予約を確認する。

- 予約内容を確認の上、仕込みを開始する。

- スマホ(LINE)にアルバイトから今日急遽休みの連絡が入る。

- やり取りを続けるも、どうしても無理そうな状況が判明する。

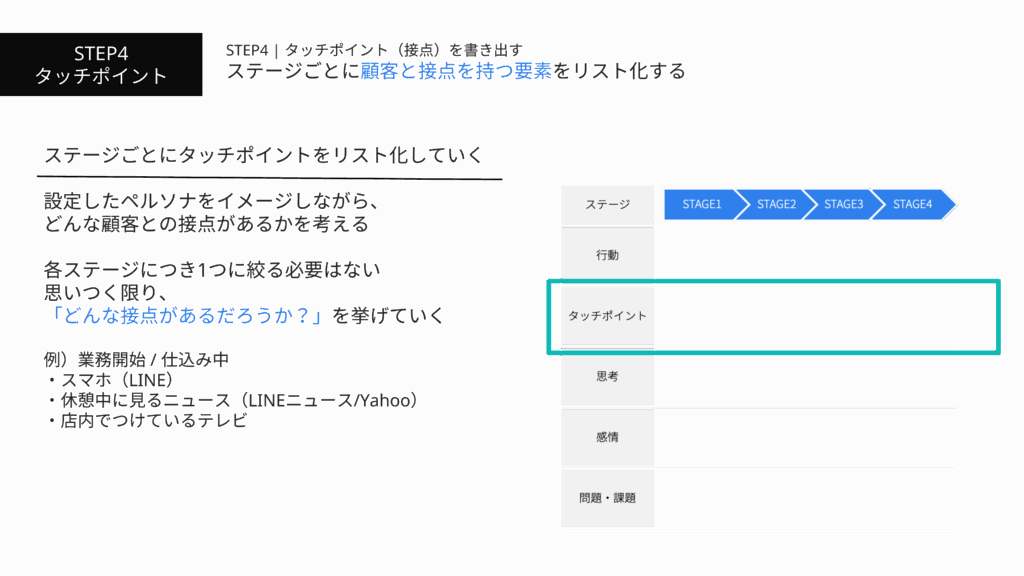

各ステージで、顧客がどのような要素と接点を持つのかをリスト化します。顧客との接点は、物理的なもの(店舗、商品など)だけでなく、デジタルなもの(Webサイト、SNS、アプリなど)や、人とのコミュニケーション(店員、友人、上司など)も含まれます。ペルソナをイメージしながら、「どんな接点があるだろうか?」と幅広く考えてみましょう。

【講師の視点】タッチポイントの特定が、未来の解決策を決める

研修の現場で「なぜタッチポイントを書き出す必要があるのですか?」という質問は非常によく出ます。その答えは、「顧客が普段どこから情報を得ているか、どのようなメディアに接しているか」を把握することで、将来的に解決策を考える際に「どの接点に露出すれば解決できるか」が決まるからです。

例えば、米国の事業者向けサービスではラジオ広告が重視されていました、それはターゲットであるスモールビジネスのオーナーが車移動中にラジオを聴いている、というインサイトがあったからです。このような発見は「移動中に何を聴いているか?」というタッチポイントの書き出しから生まれます。最初から制約を設けず、考えられる接点をすべて洗い出すことが、アイデアを小さくしないためのコツです。

【例:居酒屋店長の場合 – 業務開始/仕込み中】

- スマホ(LINE)

- 休憩中に見るニュース(LINEニュース/Yahoo)

- 店内でつけているテレビ

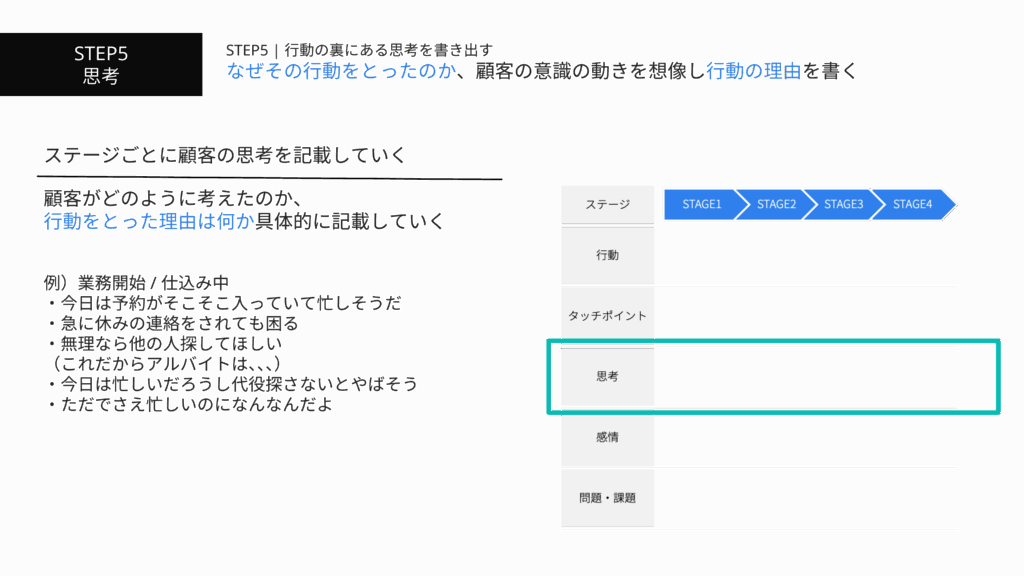

顧客の行動の背景には必ず「なぜそうしたのか」という思考があります。このステップでは、なぜその行動をとったのか、顧客の意識の動きを想像し、行動の理由を具体的に記載します。顧客がどのように考えたのか、本音の部分まで踏み込んで想像することが重要です。

【例:居酒屋店長の場合 – 業務開始/仕込み中】

- 今日は予約がそこそこ入っていて忙しそうだ。

- 急に休みの連絡をされても困る。

- 無理なら他の人を探してほしい(これだからアルバイトは、、、)。

- 今日は忙しいだろうし代役を探さないとやばそう。

- ただでさえ忙しいのになんなんだよ。

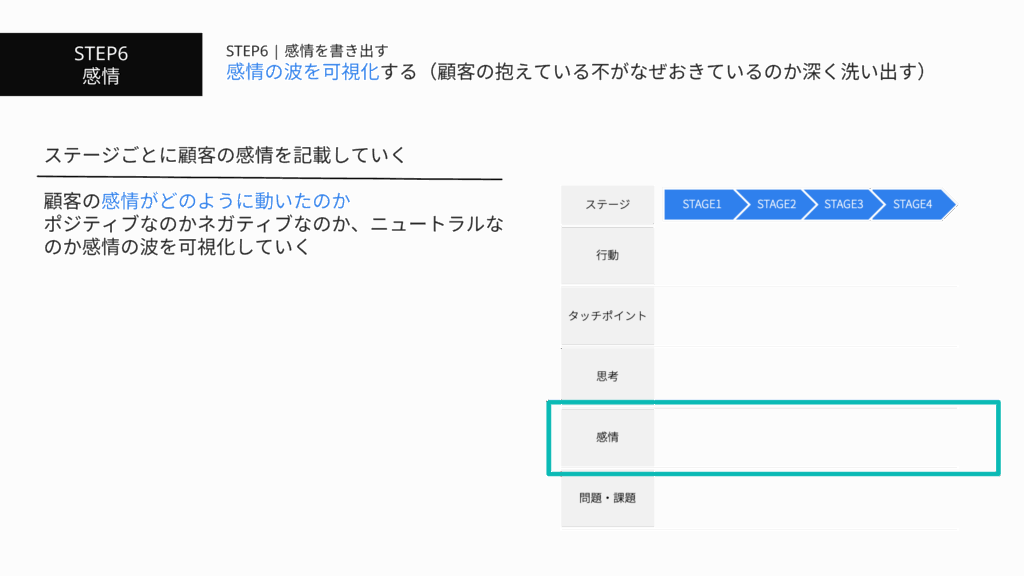

次に、各ステージにおける顧客の感情を可視化します。ポジティブなのか、ネガティブなのか、ニュートラルなのか、感情の波をグラフのように表現していくことで、顧客が抱えている「不」がなぜ起きているのかを深く洗い出すことができます。

特にネガティブな感情が強く表れるポイントは、顧客が課題感を持っている重要なサインです。これらの感情の機微を捉えることで、顧客のインサイトに近づくことができます。

【例:居酒屋店長の場合 – 業務開始/仕込み中】

- 怒り

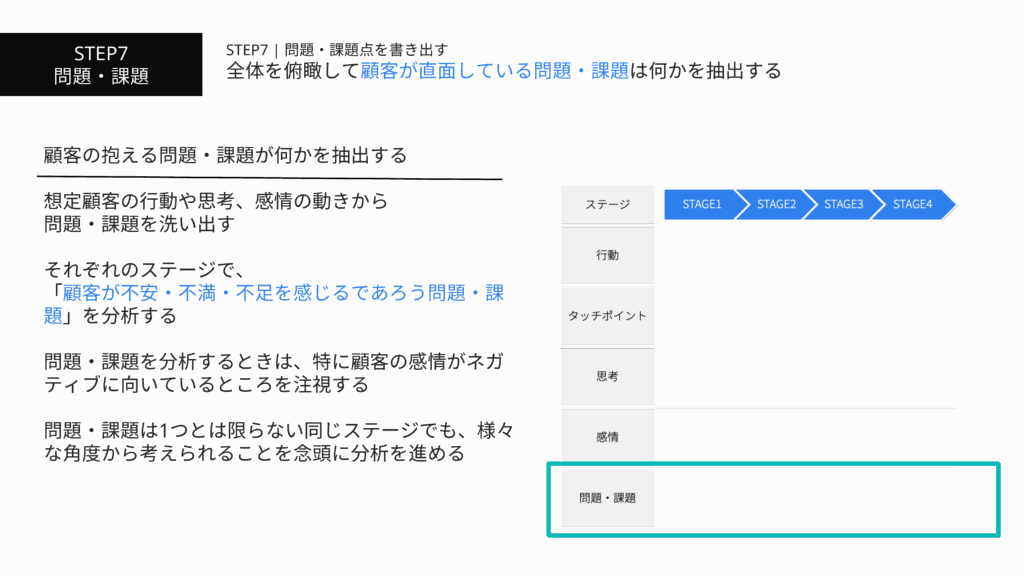

最後に、カスタマージャーニーマップ全体を俯瞰し、顧客が直面している問題・課題は何かを抽出します。顧客の行動や思考、感情の動きから具体的な問題・課題を洗い出す作業です。

特に、顧客の感情がネガティブに向いているところを注視し、その背景にある根本的な原因を探ります。問題・課題は1つとは限らず、同じステージでも様々な角度から考えられることを念頭に分析を進めましょう。

【例:居酒屋店長の場合 – 全体俯瞰での問題・課題】

- 突発的な休みの連絡で、仕込みで忙しいのに代役を探さないといけない。

- シフトが一元管理されていないので、急に休みが出ても、誰が予定上OKだったか分からない。探しても急に入れる人はすぐに見つからない。

- 人手が足りなくて注文受付が滞る。お客さんを待たせてしまっている。料理をしているのに声をかけられて余計に効率が悪い。

- 閉店作業に時間がかかる。売上集計に時間がかかる(現金とカード売上の伝票集計)。なぜ売上が低いか原因不明。在庫確認と発注作業が手間。

カスタマージャーニーマップ作成の「コツ」と「注意点」

カスタマージャーニーマップの書き方には、効果を最大化するためのいくつかのコツと、陥りがちな失敗を防ぐための注意点があります。

成功への「コツ」

- アイデアを単語ベースで書き出す

まずは、ペルソナの行動や思考に関するアイデアを、単語ベースで付箋などにどんどん書き出しましょう。PowerPointなどでいきなり完璧な図を作ろうとするよりも、ホワイトボードや壁に付箋を貼り出し、アイデアを可視化する方が効率的です。 - チームで作成し、フィードバックを得る

カスタマージャーニーマップは、一人で作成すると主観に偏るリスクが高いです。少なくとも3名以上の多様な視点を持つグループで意見を出し合いながら作成することで、一人では気づけなかったインサイトが生まれます。付箋を貼り出したら、他のメンバーに説明し、フィードバックをもらうプロセスも非常に有効です。 - 最初から完璧を目指さない

カスタマージャーニーマップは一度定めたら終わりではありません。実際の顧客からフィードバックを得るたびに修正し、より臨場感あるものに育てていくことが重要です。まずは粗く作成し、検証を通じて更新していく「仮説→検証→学習」のサイクルを意識しましょう。 - 顧客の「痛み」を見つけるツールと認識する

カスタマージャーニーマップは、顧客が痛み(不満・不便・不安)を感じるポイントを見つけるためのツールであり、何にでも使える万能なものではないことを認識しておくことが重要です。顧客の感情がネガティブに振れている部分に特に注目し、その背景にある課題を深掘りしましょう。 - 顧客の意識を「感じる」ように心がける

単に頭で顧客を理解するだけでなく、顧客の意識を「感じる」ように心がけることが、より本質的な顧客課題を発見する上で重要です。臨場感のある言葉で顧客の感情や思考を表現することで、マップの質が高まります。コンプライアンスに配慮しつつも、内部資料では会議室では綺麗に言えないような「本音」の言葉で書くのが、顧客に刺さるサービスに仕上げるためのコツです。 - ゴールは「事業の成長」に繋げること

カスタマージャーニーマップは、単に顧客理解を深めるだけでなく、サービスの成長につなげることをゴールとして作成します。各要素を書き出す際には、常に「事業とどのようなつながりをもたせることができるか」を念頭に置くことが重要です。例えば、普段見ているアプリを書き出したら、「そのアプリのどんなところがペルソナの感情を動かしているか」までを考えることで、事業への示唆が得られます。

陥りがちな「注意点」と「失敗例」

- 「ソリューション先行」の思考に陥らない

よくある失敗として、自分たちの都合の良いペルソナやジャーニーマップを作ってしまうケースが挙げられます。これは多くの場合、先に「こういう製品を作りたい(ソリューション仮説)」があり、それに合わせて顧客や課題の仮説を作ってしまうためです。ペルソナ作成の目的はあくまで「顧客の解像度を上げること」であり、「こうだったらいいな」という願望で作ると、現実から乖離し、事業は失敗へと向かいます。

【講師の視点】「その課題、本当に存在しますか?」と問い続ける勇気

なぜ研修で「まず顧客を見てください」「顧客の課題は何ですか?」と繰り返しお伝えするのか。それは、多くの企業、特に技術力に自信のある企業ほど、解決策(ソリューション)起点でビジネスを考えてしまうからです。しかし、素晴らしい技術も、顧客の「痛み」を解決できなければ意味がありません。事業開発チームが常に自問自答すべきなのは、「あなたたちが想定しているその課題、本当に存在しますか?」という問いです。この問いに真摯に向き合い続ける勇気こそが、独りよがりではない事業を生み出す唯一の道筋なのです。

- いきなりカスタマージャーニーマップから入らない

カスタマージャーニーマップは強力なツールですが、いきなりこの作成から入ると、プロセスが出づらいことがあります。講師が推奨するのは、まず、顧客課題仮説の作成 → セグメント/ターゲット → ペルソナ → エンパシーマップという順で、頭の中に「課題」がある状態でカスタマージャーニーマップを作成する流れです。 - 1ペルソナ、1ジャーニーマップ

異なるペルソナが複数いる場合、それぞれ感情や行動も違ったものになるため、カスタマージャーニーマップはペルソナごとに作成する必要があります。エンパシーマップの原則と同様に、ペルソナの数だけジャーニーマップも作成しましょう。

【記入例】カスタマージャーニーマップのテンプレートと具体例

ここでは、これまで紹介したカスタマージャーニーマップのテンプレートと作成手順に沿って、具体的な記入例を見ていきましょう。飲食店店長の事例と、ASKULの事例を深く掘り下げて確認することで、カスタマージャーニーマップの例がどのように作成されるかを具体的にイメージできます。

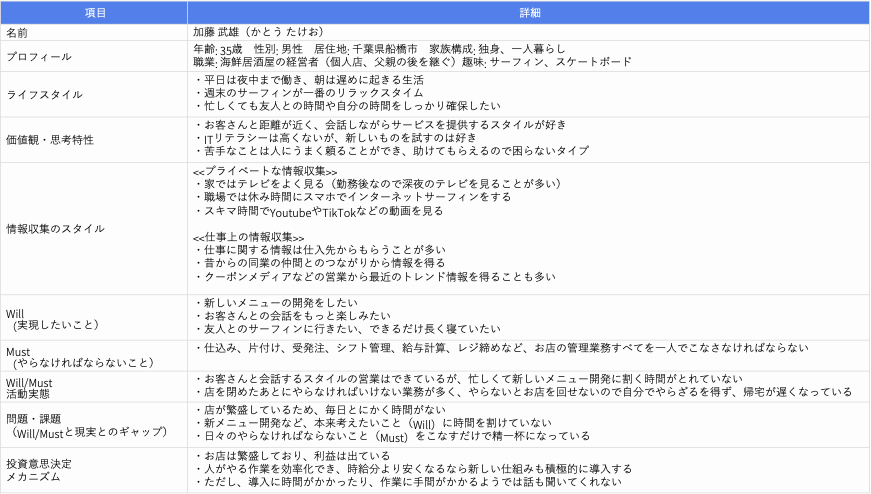

記入例1:海鮮居酒屋の店長

まずは、架空の海鮮居酒屋の店長をペルソナにした例です。

【ペルソナ:加藤武雄(仮)】

- 名前:加藤 武雄(かとう たけお)

- 年齢:35歳

- 職業:海鮮居酒屋の経営者(個人店、父親の後を継ぐ)

- 家族構成:独身、一人暮らし

- 趣味:サーフィン、スケートボード

- ライフスタイル:平日は夜中まで働き、朝は遅めに起きる生活。週末のサーフィンが一番のリラックスタイム。忙しくても友人との時間や自分の時間をしっかり確保したい。

- 価値観・思考特性:お客さんとの距離が近く、会話しながらサービスを提供するスタイルが好き。ITリテラシーは高くないが、新しいものを試すのは好き。苦手なことは人にうまく頼ることができ、助けてもらえるので困らないタイプ。

- 課題感:店が繁盛しているため、毎日とにかく時間がない。新メニュー開発など、本来考えたいこと(Will)に時間を割けていない。日々のやらなければならないこと(Must)をこなすだけで精一杯になっている。

- 投資意思決定:店は繁盛し利益は出ている。人がやる作業(特にアルバイト)を効率化でき、時給分より安くなるなら新しい仕組み導入は前向き。ただし導入に時間や手間がかかるなら、忙しいので話すら聞いてくれない。

【特定の状況と成し遂げたい進歩】

- 特定の状況:予約の入っている海鮮居酒屋(個人店)での一日。仕込み中にアルバイトから急遽休み連絡が入り、代役が見つからず一名少ないまま(店長+一名)で業務を回す。業務終了後は閉店作業をして帰宅する。

- 成し遂げたい進歩:お客さんに心地よい体験をしてもらう(美味しいご飯と、楽しい会話)。アルバイトに無理なく(できれば楽しく)働いてもらう。自分自身が慌ただしくなく、適度な忙しさの中で働く。業務終了後もすぐに簡単に閉店作業が終わって、早く家に帰れる。売上があがる。

【ステージ設定】

- 業務開始/仕込み中

- 代わりのアルバイト探し中

- 営業中

- 営業終了後

【カスタマージャーニーマップ詳細(抜粋)】

| 業務開始/仕込み中 | 代わりのアルバイト 探し中 | 営業中 | 営業終了後 | |

|---|---|---|---|---|

| 行動 | ・お店に着き、いつも通り予約を確認 ・予約内容を確認の上、仕込みを開始 ・スマホにバイトから急遽休みの連絡 ・やり取りを続けるもどうしても無理そうな状況が判明 | ・紙で提出されたシフトを確認 ・本日出られると書いてくれていた他のバイトにLINEで連絡 ・無理とのことで他のバイトにも連絡 ・返信がきたが全員無理との返答 | ・自分はキッチン、もう一人のアルバイトがホールという役割でなんとか回す ・呼びかけられて、自分で注文を受ける ・ホールは注文と片付けで手一杯で洗い物が滞る | ・閉店後の後片付け ・アルバイトに労いの声をかける ・レジ締め ・酒、食材の在庫確認と発注 ・明日の予定を確認して帰宅へ |

| タッチポイント | ・スマホ(LINE) ・休憩中に見るニュース(LINEニュース/Yahoo) ・店内でつけているテレビ | ・スマホ(LINE) ・店内でつけているテレビ | ・店内でつけているテレビ | ・自宅で見るスマホ(Youtube) ・自宅のテレビ |

| 思考 | ・今日は予約がそこそこ入っていて忙しそう ・急に休みの連絡をされても困る ・無理なら他の人を探してほしい ・代役探さないとやばい ・ただでさえ忙しいのに、、、 | ・シフトの紙が見つからなくてイライラする ・代役見つからないやばい、もう無理 ・諦めて、自分ともう一人で回すか、、、 | ・忙しい ・注文を聞けなくて常連さんに悪いな ・あっちのテーブルもずっと待ってるな ・とにかくなんとか急がなきゃ | ・やっと終わった ・忙しく感じた割に売上少ないな ・あのお客さん怒ってたな ・バイトもつらそうだったな ・なんとかする方法ないかな |

| 感情 | 怒り | 怒り/諦め | 申し訳ない /イライラ | 疲れた /二度とこんなことになりたくない |

| 問題・課題 | ・突発的な休みの連絡で、仕込みで忙しいのに代役を探さないといけない | ・シフトが一元管理されていないので、急に休みが出ても、誰が予定上OKだったか分からない ・探しても急に入れる人はすぐに見つからない | ・人手が足りなくて注文受付が滞る ・お客さんを待たせてしまっている ・料理をしているのに声をかけられて余計に効率が悪い ・ホールのバイトが忙しすぎて走り回っている(お客さんに文句を言われ) | ・閉店作業に時間がかかる ・売上集計に時間がかかる(現金とカード売上の伝票集計) ・なぜ売上が低いか原因不明 ・在庫確認と発注作業が手間 |

記入例2:ASKUL(アスクル)の事務員

アスクルが「法人×小規模事業所」という真空市場を切り拓いた事例から、そこで働く事務員のカスタマージャーニーマップの例を見てみましょう。

【ペルソナ:佐藤美咲(仮)】

- 名前:佐藤 美咲(女性)

- 年齢:30歳、専門学校卒

- 職業:卸売業(25名)/一般事務職

- 家族構成:既婚/子供一人

- 趣味・関心ごと:週末には家でゆっくり過ごすのが好きで、外出を避け、家でリラックスすることを優先する。

- 特徴:気さくで明るい性格、チーム内でのコミュニケーションを重視、気配りもできる。人の気持ちや状況を敏感に察知し、必要なときには積極的にサポートや手助けをする。細かな作業にも集中力を持ち、正確かつ迅速に業務を遂行することができる。仕事とプライベートのバランスを大切にし、ストレスがたまらないようにしている。自分の仕事中に邪魔が入ると顔には出さないようにしているが少しイラッとする。

- 職務内容:文書の作成や整理、電話応対、来客対応などの一般事務業務を担当。社内外からの資料や書類の受発注、データの入力や更新、ファイリングなどを行う。上司や同僚からの指示に基づき、日常的な事務業務を効率的に遂行する。必要に応じて会議のサポートを行い、手配や準備を担当する。

- 問題・課題:いつも文房具が切れると同僚から依頼される。急ぎでと言われるが、発注してもそんなにすぐ届かない。在庫がなくならないようにたまにチェックするが、気づかないうちになくなることも多い。どうしても急ぎの場合は文具店に買いに行くしかない。作業を止めなければならないし、面倒くさい。

- 投資意思決定メカニズム:文房具の購入は高いものでなければ買ってから経費申請すればよい。値段についてもそこまで細かく言われないので、あまり気にせず、わざわざ安いところを探したりはしない(いつものところで買う)。値段よりもむしろすぐに届いたり、自分の手間が削減されることの方が重要(依頼された人に遅いと文句を言われる方が嫌)。

【特定の状況と成し遂げたい進歩】

- 特定の状況:業務時間中、使いたい文具の在庫が見つからない。他にも在庫が減っている文具がありメモしてまとめて買うことにする。いつもの発注先に連絡するも、納品が遅くなることがわかる。急ぎで使いたいので仕方なく近所の文具店に買いに行く。

- 成し遂げたい進歩:すぐに文具を使いたい。

【ステージ設定】

- 文具を探す

- 外商に問い合わせる

- 文具店に移動・購入

- オフィスに戻って補充・再発注

【カスタマージャーニーマップ詳細(抜粋)】

| 文具を探す | 外商に問い合わせる | 文具店に移動・購入 | オフィスに戻って 補充・再発注 | |

|---|---|---|---|---|

| 行動 | ・クリップが必要になったので文具置き場に探しにいく ・文具置き場で見つからず、在庫がきれていることに気づく | ・いつも利用している文具店の担当者に電話をかけるが、電話に出ない ・代わりにメールで文具の調達を問い合わせるが、返信がない ・やっと返信が来たと思ったら、商品の納品が二週間先になるらしい | ・近所の文具店に出向いてクリップを購入。合わせてもうすぐ切れそうになっていた文具をまとめて購入。 | ・購入した文具を補充。買えなかったものを改めてリスト確認し外商に注文する。 |

| タッチポイント | ・オフィスに置かれたカタログ | ・オフィスに置かれたカタログ ・(メールや電話でのやり取り) | ・近所のいつもの文具店 | ・オフィスに置かれたカタログ |

| 思考 | ・こんなタイミングで切れるなんてついてない。発注してもいつも遅いけどどのぐらいかかるかな。近所に買いに行った方が早いかな。他にも切れそうなものがあるしついでに頼むか。 | ・すぐ持ってきてくれればいいのに ・面倒だけど文具店に買いに行くか ・在庫が減っている文具をリストアップしよう | ・クリップが欠品してなくてよかった。でもリストの中で買えなかったものがあるし、困ったな。やっぱり外商にも頼むしかないかな。 | ・とりあえずクリップは買えてよかった。文具も補充しておいたし当分は大丈夫だろう。それにしても近所とはいえ毎回買いに行かなければいけないのは嫌だな。 |

| 感情 | イライラ | 諦め | 安堵 / 困惑 | 疲労 |

| 問題・課題 | ・在庫管理がされていないので、欠品してから気づく | ・発注担当者がいるわけじゃないので自分で発注しなければならない。発注しても納品が遅い。 ・結局近所の文具店に買いに行く必要がでてくる。他に欠品しそうなものもリストアップしておかないとまた面倒 | ・わざわざ買いに行く手間がある ・買いに行っても欠品しているリスクがある。欠品していた場合は急ぎなら探し回る必要があり、急ぎじゃなくても再度発注の手間がかかる | ・補充されてどの程度在庫があるか管理されていない ・なのでまた次回、いつ、どのタイミングで切れそうか誰も把握できない |

カスタマージャーニーマップ作成に役立つツール

効果的なカスタマージャーニーマップ作成には、適切なツールを活用することも有効です。特に、オンラインでの共同作業が可能なツールは、チームでの作成時にその真価を発揮します。

【おすすめツール】

- Miro(ミロ)

オンラインホワイトボードツールとして広く利用されており、豊富なテンプレートと直感的なUIが特徴です。付箋を貼ったり、図形を描いたり、画像を挿入したりと、自由度の高い表現が可能です。横に長いボードでカスタマージャーニーマップを伸ばしやすいのも利点です。 - FigJam(フィグジャム)

デザインツールFigmaの機能の一つで、こちらもオンラインホワイトボードとして利用できます。Miroと同様に付箋機能や豊富な図形が用意されており、UI/UXデザインに慣れている方には特におすすめです。

これらのツールを活用することで、チームメンバーがオンライン上で同じ画面を見ながら意見を出し合い、リアルタイムでマップを作成・更新していくことができます。これにより、効率的な共同作業が可能となり、より客観的で深い顧客理解に繋がるでしょう。

まとめ:顧客の「痛み」に寄り添い、事業成長への道を拓く

本記事では、新規事業開発における「カスタマージャーニーマップでの顧客体験の可視化」と「課題仮説の特定」について、その重要性から具体的なカスタマージャーニーの作り方、目的、書き方、そして実践的なコツと注意点までを網羅的に解説しました。

改めて、本記事で学んだ重要なポイントを振り返ります。

- カスタマージャーニーマップは、抽象的な「ペルソナ」を、具体的な行動・思考・感情の「旅」として具現化する強力なツールです。 顧客の心理状況や行動ステップを時系列で可視化することで、これまで見えなかった顧客課題を発見できます。

- マップ作成の目的は、顧客課題の発見、チームでの共通理解促進、議論の論点の具体化、そして見逃し防止にあります。 これにより、顧客を多角的(行動、思考、感情)に観察でき、顧客の抱える問題・課題の解像度が高まります。

- 作り方は、事前準備のペルソナ確認から、ゴール設定、ステージ分け、詳細な行動、タッチポイント、思考、感情、そして問題・課題の特定まで、7つのステップで段階的に進めます。 特に、顧客の「不」を感じる部分に焦点を当てることで、質の高い課題を発見できます。

- 成功のコツは、「実在する顧客」をモデルにし、チームで共同作業を行い、最初から完璧を目指さず、顧客からのフィードバックに基づいて常にアップデートしていくことです。 また、タッチポイントの特定は、解決策の提供チャネルを考える上で極めて重要です。

事業開発の成功は、「解の質」よりも「課題の質」を徹底的に見極めることにあります。カスタマージャーニーマップは、顧客の「痛み」に寄り添い、その真の課題を深く理解するための羅針盤となるでしょう。

この記事を読み終えたあなたの次なる一歩は、壮大な事業計画書を書くことではありません。まずはチームメンバーと共に、本記事で紹介したカスタマージャーニーマップのテンプレートに沿って、最初のジャーニーを描き出してみてください。 完璧な答えは必要ありません。まずはたたき台となる仮説を作り、それを顧客にぶつける検証の旅に出ることこそが、成功への最短ルートとなるでしょう。

よくある質問(FAQ)

- カスタマージャーニーマップは一人で作っても良いですか?

-

可能ですが、推奨されません。特に顧客の感情を扱う作業は、一人で行うと主観に偏りがちです。できれば3名以上のグループで、異なる視点から意見を出し合いながら作成することで、より客観的で深いインサイトが得られます。チームでの共通理解促進もカスタマージャーニーマップの重要な目的の一つです。

- 完璧なカスタマージャーニーマップを目指すべきですか?

-

いいえ、最初から完璧なものを作ろうとせず、定期的に更新することが重要です。カスタマージャーニーマップは、実際の顧客からのフィードバックを得るたびに修正し、より臨場感あるものに育てていくべきものです。まずは粗く作成し、検証のサイクルを回すことを重視しましょう。

- カスタマージャーニーマップを作成する前に何が必要ですか?

-

カスタマージャーニーマップは、顧客課題検証のプロセスの一部として位置付けられています。そのため、作成する前に、顧客セグメンテーションとターゲティング、ペルソナの作成、そしてエンパシーマップでのペルソナの深掘りを完了しておくことが推奨されます。これらのステップを踏むことで、より解像度の高いカスタマージャーニーマップの作成が可能になります。

- タッチポイントを特定する目的は何ですか?

-

顧客の体験における接点を明確にし、将来的に解決策を考える際に「どの接点に露出すれば課題を解決できるか」を判断するためです。顧客が普段どのメディアから情報を得ているか、どのようなツールを使っているかを知ることで、効果的なサービス提供チャネルやマーケティング施策を検討することができます。

- B2B事業におけるカスタマージャーニーマップの注意点は?

-

B2B事業では、サービスを実際に利用するエンドユーザーだけでなく、購買の意思決定者や、その決定に影響を与える口添え人・門番(インフルエンサー)など、複数の登場人物が関わります。そのため、担当者個人のペルソナに加えて、その人が所属する「企業ペルソナ」(業種、従業員数、業界ポジション、企業文化など)も設定すると、より解像度の高い分析が可能になります。

- ステージはどのように設定すれば良いですか?

-

顧客の行動や思考、感情が大きく切り替わるポイントで区切るのが基本です。決まった数はありません。一般的なパターンとして、AIDMAやAISASのような購買検討プロセス(興味関心→情報収集→比較検討など)を参考にしたり、顧客の一連の行動フロー(例:来店→着席→注文→食事→会計)に沿って設定したりする方法があります。

- 新規事業なので、まだ顧客が存在しません。どうやってマップを作れば良いですか?

-

非常に良い質問です。これはまさに、顧客を観察し、仮説を立てる必要がある理由そのものです。まだ存在しない顧客の体験を描くのは難しいですが、だからこそチームで「もし自分たちがターゲット顧客だったら、どう行動し、どう感じるか?」を徹底的に想像します。その想像をマップに落とし込み、「検証すべき仮説の塊」として扱います。その仮説を、インタビューなどを通じて未来の顧客候補にぶつけ、検証・修正していくことが重要です。

関連記事

📩 まずは気軽にご相談ください

事業開発を「現場で動かせる力」に変えるために

研修や育成はあくまで手段。最終的に成果を生むのは、実際に動く現場の力です。

FIXITでは、単なる講義やノウハウ提供にとどまらず、実務に根ざした問いかけと並走で、現場が“やり切れる”状態をつくることを重視しています。

事業開発・人材育成に関して

「どこから始めたらいいかわからない」

「一度やってみたがうまくいかなかった」

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。